血清骨橋蛋白變化與腦梗死患者動脈粥樣硬化斑塊穩定性關系研究

蘇春賀 楊霄鵬 郭恩會 楊幸文

鄭州大學第二附屬醫院 鄭州 450014

?

血清骨橋蛋白變化與腦梗死患者動脈粥樣硬化斑塊穩定性關系研究

蘇春賀楊霄鵬郭恩會楊幸文

鄭州大學第二附屬醫院鄭州450014

【摘要】目的探討血清骨橋蛋白(osteopontin,OPN)水平與腦梗死患者動脈粥樣硬化斑塊穩定性關系。方法根據頸部彩色多普勒超生檢查結果,收集119例急性腦梗死患者,ELISA 法測定不同類型腦梗死組血清OPN水平。結果不同類型腦梗死患者血漿OPN水平之間無明顯差異,血栓形成性腦梗死含量明顯高于其他梗死組,不穩定斑塊組血清OPN水平明顯高于穩定斑塊組,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論腦梗死患者血漿OPN水平和頸動脈粥樣硬化斑塊的不穩定性密切相關。血清OPN亦可作為頸動脈易損斑塊的生物學標記物。

【關鍵詞】骨橋蛋白;腦梗死;生物標志物;動脈粥樣硬化斑塊

近年來,腦卒中具有較高的病死率、致殘率,成為危害人類健康的死因之一,頸動脈狹窄已成為腦梗死重要的危險因素。動脈內膜潰瘍形成、斑塊內出血、頸動脈管腔狹窄等一系列病理改變,導致腦梗死發生率明顯增加。骨橋蛋白一種帶負電的磷酸化糖蛋白,廣泛存在人體多種組織,如肺部、汗腺、動脈、腦部等,作為一種多功能蛋白,在多種細胞中表達,尤其是病理情況下(腫瘤、炎癥、免疫反應)表達明顯增強[1]。骨橋蛋白參與了血管重塑、血管壁礦物質沉積,同時也是一種重要的趨化、黏附分子,在肺部纖維化、血管鈣化、股骨頭壞死方面已有相關研究,但其參與了腦卒中患者動脈粥樣硬化斑塊形成方面研究較少。因此,本研究通過觀察、分析腦梗死患者血清OPN水平的改變是否與頸動脈粥樣斑塊形成進而導致了腦梗死的發生有關,同時,血清OPN亦可作為頸動脈易損斑塊的生物學標記物。

1對象與方法

1.1研究對象選取2012-06—2015-09在本院神經內科住院的急性腦梗死患者119例,男69 例,女50 例;平均年齡(61.3±10.3)歲。所有患者均為首次入院就診,均符合急性腦梗死診斷標準[2],既往均有糖尿病、高血壓、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病病史,有吸煙史32例,酗酒史患者8例。根據不同病因分為:動脈粥樣硬化性血栓形成性腦梗死組(A組)48例,腦栓塞組32例(B組),分水嶺梗死組(C組)24例,腔隙性腦梗死組(D組)15例;入院后行頭部磁共振、頸部血管超生、常規生化檢驗。

1.2方法

1.2.1血清OPN水平檢測:所有納入患者于入院后空腹抽取抽肘部靜脈血3~4 mL,3 000 r /min 離心20 min,集血清,統一編碼后置于-80 ℃保存待測,ELISA 法檢測,嚴格按照人骨橋蛋白試劑盒(上海信裕生物科技有限公司)說明操作。

1.2.2頸動脈彩色多普勒超聲儀檢查:探頭頻率7.5 MHz,型號:飛利浦HDI5500常規檢查雙側頸總 、頸內及頸動脈分叉部,二維圖像觀察血管內徑、血管壁、內膜中層有無斑塊形成。119例患者中發現頸動脈斑塊86例(72.2%),其中易損斑塊42例(48.9%),穩定斑塊21例(24.4%),內膜增厚14例(16.3%),內膜正常9例(10.4%)。

2結果

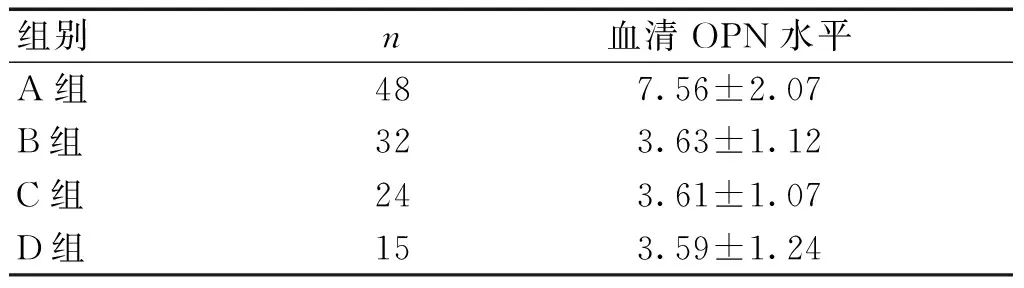

2.1不同類型腦梗死患者血漿OPN水平比較A組OPN水平明顯高于其他3組,差異有統計學意義(P<0.05),其他3組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

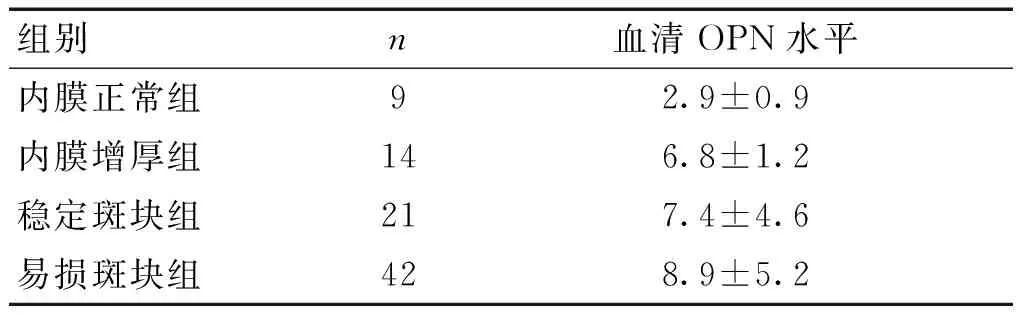

2.2頸動脈斑塊各組血漿OPN水平比較穩定斑塊組、內膜增厚組、內膜正常組3組相比血漿OPN含量無顯著差異,易損斑塊組血漿OPN水平明顯高于穩定斑塊組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 不同類型腦梗死患者血漿OPN水平比較 (x±s,μg/L)

表2 4組血清OPN水平比較 (x±s,μg/L)

3討論

近年來隨著老齡化進展,腦卒中發生率越來越高,而頸動脈粥樣硬化已被公認是引發腦卒中的主要原因,高脂血癥、高血壓、肥胖等促進了動脈粥樣硬化斑塊形成[3-4]。斑塊的大小、回聲、穩定性均與腦卒中的發生密不可分。易破裂的斑塊即:不穩定斑塊或軟斑塊的形成,大大提高了心腦血管事件的發病風險。

OPN主要參與了鈣離子形成,刺激骨礦化;刺激淋巴細胞、巨噬細胞參與了感染、炎癥等特異性反應[5]。OPN在頸動脈、冠狀動脈及主動脈均呈高水平表達,在血管重塑方面起重要作用。研究表明,OPN通過細胞介導炎癥反應致斑塊破損、纖維帽薄化,進而引起腦血管臨床事件發生。相關臨床研究結果示:OPN與冠狀動脈粥樣硬化疾病的嚴重程度有關,是再發心血管病事件的獨立危險因素[6],OPN通過不同途徑參與動脈粥樣硬化的發生、發展,有實驗研究結果表明:動脈粥樣硬化、再狹窄部位的內皮細胞骨橋蛋白mRNA 呈高表達狀態。動物實驗模型研究結果示:血管內皮損傷后,內皮細胞、平滑肌細胞內骨橋蛋白mRNA 表達明顯上調,8 h達到高峰,持續14 d后漸下降,說明血清OPN參與形成了動脈粥樣硬化,導致斑塊不穩定性增高,可能導致較高的腦梗死發生率[7]。

本研究結果顯示,頸動脈有斑塊患者的血清OPN水平明顯高于內膜正常的無斑塊組,隨著血清OPN水平增高,頸動脈有斑塊者的比例也前明顯增加,且不穩定斑塊在OPN水平組發生率最高。因此,我們認為,在腦梗死患者中血清OPN水平與頸動脈粥樣硬化斑塊的發生及其穩定性有著密切的關系,針對高OPN水平患者相關抑制劑的研發,對臨床預防和減少腦血管事件的發生有重要的臨床意義。

4參考文獻

[1]Mark MP,Prince CW,Osawa T,et al.Role of osteopontin in systemic lupus Erythematosus[J].Arch immunol Ther EXP(warsz),2014,62(6):475-482.

[2]中華醫學會全國第四次腦血管病學術會議.各類腦血管疾病診斷要點[J].臨床薈萃,1998,29(8):367-368.

[3]Ikeda T,Shieraasawa T,Esaki Y,et al.Osteopontin mRNA is expressed by smooth muscle-derived foam cells in human atherosclerotic lesions of the aorta[J].J Clin Invest,1993,92(6):2 814-2 820.

[4]Uaesoontrachoon K,Wijesinghe DK,Mackie EJ,et al.Osteopontin deficiency delays inflammatory infiltration and the onset of muscle regeneration in a mouse model of muscle injury[J].J Disease Models Mechanisms,2013,6(1):197.

[5]孫玲,郭大璘,李保,等.血漿骨橋蛋白水平與冠狀動脈鈣化及其嚴重程度的關系[J].中國藥物與臨床,2012,12(6):814-816.

[6]Chen J,Lu Y,Huang D,Luo X,et al.Relationship of osteopontin and renal function with severity of cornary artary lesions[J].Int J Clin Exp Med,2014,7(4):1 122-1 127.

[7]Giachelli CM,Bae N,Almeida M,et al.Osteopontin is elevated during neointima formation in rat arteries and is a novel component of human atherosclerotic plaques[J].J Clin Invest,1993,92(4):1 686-1 696.

(收稿2015-12-08修回2016-05-18)

【中圖分類號】R743.33

【文獻標識碼】B

【文章編號】1673-5110(2016)12-0120-02