我國企業年金市場發展現狀及未來趨勢

宣 華,趙 晨(.北京大學人口研究所,北京市0087;.中國人壽財產保險股份有限公司,北京市00033)

?

我國企業年金市場發展現狀及未來趨勢

宣華1,趙晨2

(1.北京大學人口研究所,北京市100871;2.中國人壽財產保險股份有限公司,北京市100033)

摘 要:我國企業年金從2006年正式商業化運作開始,至今已有10年時間,市場日漸成熟,但是與世界主要經濟體養老保障體系第二支柱的發展仍存在較大差距。企業年金雖然不具有強制性,但其發展受稅收優惠等政策影響較大,可稱為準政策性市場。我國企業年金發展中的政策主要分為核心制度、財稅制度及其他配套制度等三大類。“十三五”期間,面對日益嚴峻的人口老齡化形勢,我國將進一步深化養老體制改革,企業年金未來將呈現四大發展趨勢:一是國家加大了對第二支柱的扶持力度,三支柱體系將更趨協調;二是結合國際經驗和近期政策導向,養老金投資限制將逐步放寬;三是新技術將放大客戶選擇權,倒逼行業創新;四是金融資本特別是養老金資本將深度介入養老產業鏈整合。

關鍵詞:人口老齡化;企業年金;養老金;受托人

隨著人口老齡化形勢日益嚴峻,國家對原有計劃經濟下“一管到底”的養老保障模式進行了循序漸進的改革。企業年金作為基本養老保障的補充形式,發揮著第二支柱作用,存在諸多自身特點:國家政策引導、符合條件的企業自愿參與、個人賬戶管理、市場化投資運作等等。2005年,人力資源和社會保障部對相關金融機構發放了第一批企業年金管理資質;2006年我國第一只真正意義上商業化管理的企業年金計劃開始投資運作;2016年一季度市場規模預計突破萬億元,企業年金市場的發展標志著我國正朝著國際通行的“三支柱”養老保障體系邁進。當前,國家正積極推進機關事業單位的養老體制改革,企業年金為制度并軌及職業年金市場化管理積累了經驗,奠定了堅實的基礎。“十三五”期間,人口老齡化形勢日益嚴峻,我國養老保障體制和財政負擔將面臨前所未有的挑戰。

一、我國企業年金的歷史沿革

政府制度對企業年金發展起到重要的支撐和引導作用,通過對其發展進程中里程碑式的重大制度進行回顧,可以明晰行業的發展軌跡。

(一)企業年金從何而來

企業年金并不是一個完全新生的事物,它的前身和基礎是1991年國家推行的補充養老保險,二者在業務特點、功能定位和保障作用上基本一致。1991年國務院出臺的《關于企業職工養老保險制度改革的決定》(國發〔1991〕33號),是我國借鑒西方發達國家成熟經驗在養老體制方面大膽嘗試,從而提出的具有中國特色的養老保障改革思路,初步勾勒出城鎮人口“三支柱”養老保障體系的雛形,即基本養老保險、企業補充養老保險、職工個人自愿的養老儲蓄。文件也進一步強調國家鼓勵企業推行補充養老保險,并會給予政策支持,這標志著補充養老保險作為企業年金的初級形態以“第二支柱”的角色正式亮相。

經過一段時間的摸索和嘗試,補充養老保險在市場上出現多種形態,承辦機構不統一且管理方式呈現多樣化,標準化程度較低,不利于規范化管理。因此,1995年初國務院發布了《關于深化企業職工養老保險制度改革的通知》,在明確了企業要先按規定繳納基本養老保險費后,符合條件的企業可以在國家政策指導下,按照本單位營業收入、成本支出、人力資源成本等實際情況,適時嘗試為職工建立第二支柱補充養老保險,但同時規定企業選擇企業補充養老保險和個人選擇儲蓄性養老保險的經辦機構時要有一定的自主性,不能搞“一刀切”。同年底,當時的勞動保障部為全面貫徹落實《勞動法》,出臺了一系列配套制度。其中,《關于建立企業補充養老保險制度的意見》(即464號文)提出了規范第二支柱補充養老保險運作的相關實施要求。進一步放開企業在補充養老保險上的決定權,人力資源和社會保障部不再大包大攬,企業在選擇和管理上擁有更多的自主權,在不同地區出現了企業自辦和行業牽頭相結合的管理模式。在管理運作方面,進一步明確了能夠建立補充養老保險企業的有關條件,包括規范的集體決策流程和運營管理機構等,并對資金籌措、繳費方式、待遇支付、計劃轉移以及投資、監督等商業化管理模式進行了細化,為后續核心制度框架的訂立打下了基礎。

(二)企業年金核心制度框架確立

第二支柱補充養老保險正式更名為“企業年金”可以追溯到2000年末。國務院在《關于完善城鎮社會保障體系的試點方案》(國發〔2000〕42號)中,明確為企業年金正名,鼓勵有條件的企業建立計劃,并在遼寧省先試先行。同時闡釋了企業年金的相關特征:企業年金是市場化管理和運作的;個人賬戶式管理、基金完全積累即供款確定型(DC型)的養老基金管理模式;資金由企業和個人共同承擔;企業供款在4%以內的部分,可以在稅前列支。從文件中可以看出,國家對企業年金的發展更加重視,給予了企業“夢寐以求”的稅收優惠支持,更加強調行業的規范化、市場化,同時著力與世界主流的養老金DC型管理模式接軌。這也是在系統總結我國補充養老保險發展經驗的基礎上,對以往政策進行的總結和提煉,中國企業年金事業的發展再上臺階。

2004年5月,當時的勞動和社會保障部會同“一行三會”(中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會)頒布了《企業年金試行辦法》(20號令)和《企業年金基金管理試行辦法》(勞社部令第23號,已廢止,目前更新為2011年11號令)。多部委聯合發文,體現了國家對企業年金行業深入發展的持續關注和重視,也間接體現了企業年金行業發展的涉及面和參與主體越來越廣泛。

《企業年金試行辦法》作為行業發展的指導性綱領,最終明確了若干原則和事項:一是建立年金企業需滿足的條件——依法參加基本養老保險并履行繳費義務、經濟負擔能力、集體協商機制;二是年金參與的自愿性原則;三是方案報備的內容要求;四是企業與個人共同繳費,個人賬戶式管理;五是對年金領取、轉移等提出要求。

《企業年金基金管理試行辦法》從操作層面對企業年金基金管理、投資及信息披露提出了明確要求,對各管理機構具備的條件及職責做出了具體規定,同時要求企業年金基金管理必須設立“防火墻”,即資金與受托、賬管、投管和托管四大角色的自有資產完全隔離,確保安全。

上述兩項辦法的出臺,確立了我國企業年金行業未來發展的兩大方向,即信托化管理和市場化運作,充分體現了國家政策激勵、企業自愿參加、專業化運營等特點,標志著我國企業年金更加有力地擔當起第二支柱的角色。2011年2月,人力資源和社會保障部頒布了《企業年金基金管理辦法》(人力資源和社會保障部令第11號),在總結分析《企業年金基金管理試行辦法》施行中存在問題、統合考慮市場需求與發展的基礎上,進行了針對性細化與完善,進一步加強了對理事會的監管;調整了投資范圍與投資比例;對企業年金集合計劃做出了原則性規定;明確了收益分配、部分費用收取及列支方式;調整了審計和信息披露要求。企業年金行業從此朝著更加規范、更加高效、更加穩健的方向不斷加速,進入市場化發展的快車道。

(三)財稅制度逐步完善

《企業年金試行辦法》中并沒有對企業繳費、個人繳費的列支渠道、企業所得稅處理、個人所得稅處理進行具體規定,財稅部門也沒有及時配套相關財稅政策,隨著建立企業年金的企業越來越多,通過稅收優惠方式支持發展多層次養老保障體系第二支柱的呼聲越來越高,企業年金稅收制度模式也經歷了從模糊的繳費階段納稅(TEE)到純粹的繳費階段納稅,再到明確的后端納稅模式(EET,即繳費、投資階段均不納稅,僅在退休領取階段納稅)三個發展階段:

1.模糊的TEE階段:即國稅函〔2009〕694號發布之前。自2000年我國試行企業年金以來,財稅部門發布的諸多文件都沒有對企業年金個人所得稅的稅收模式做過任何完整的描述,也未明確投資和領取環節是否征稅。在實際操作中,投資和領取環節不征稅成為“慣例”。

2.純粹的TEE階段:即國稅函〔2009〕694號和國家稅務總局2011年第9號公告發布之后。對個人繳費,雖然明確了不得在個人當月收入計稅時扣除,但是企業繳費中歸屬個人部分在計入個人賬戶時,不與正常工資薪酬合并,僅視同一個月的工資薪酬,不扣除費用,按照“工資、薪金所得”項目計繳個人所得稅。對于收入較低的人群進一步明確,當月個人工資薪金所得與計入個人年金賬戶的企業繳費之和未超過個人所得稅費用扣除標準的,不征收個人所得稅。從個人層面來說,稅收優惠力度有限。

3.明確的EET階段:即2013年12月《關于企業年金職業年金個人所得稅有關問題的通知》(財稅〔2013〕103號)發布之后。明確了個人所得稅的征收方法,合規的企業年金或職業年金計劃中進入個人賬戶部分的單位繳費以及個人繳費在稅基4%以內的部分,暫不繳納個人所得稅;基金運作階段產生的投資收益,暫不繳納個人所得稅;只有在個人實際領取養老基金時按規定征收個人所得稅。103號文的發布確立了我國多層次養老保險第二支柱企業年金、職業年金的EET個稅遞延模式,解決了一直以來困擾年金發展的個人所得稅制度與國際慣例不匹配的問題。年金資金的本質是延期支付的薪酬,按照694號文和9號公告操作存在繳稅和待遇支付時間不匹配的問題,運營過程中未歸屬權益退稅也因為操作復雜一直沒有實施,既往純粹的TEE企業年金個稅制度模式是我國分類稅制下的現實選擇。103號文件的發布,理順了繳費、支付與繳納個稅的關系,實現了延期支付與延期納稅相匹配,邁出了我國分類稅制向準綜合稅制過渡的第一步,激發了個人參與企業年金與即將啟動的職業年金的積極性,同時有利于增強個人繳費的意愿,對加快第二支柱養老保障發展具有重大戰略意義。

(四)配套制度逐步健全

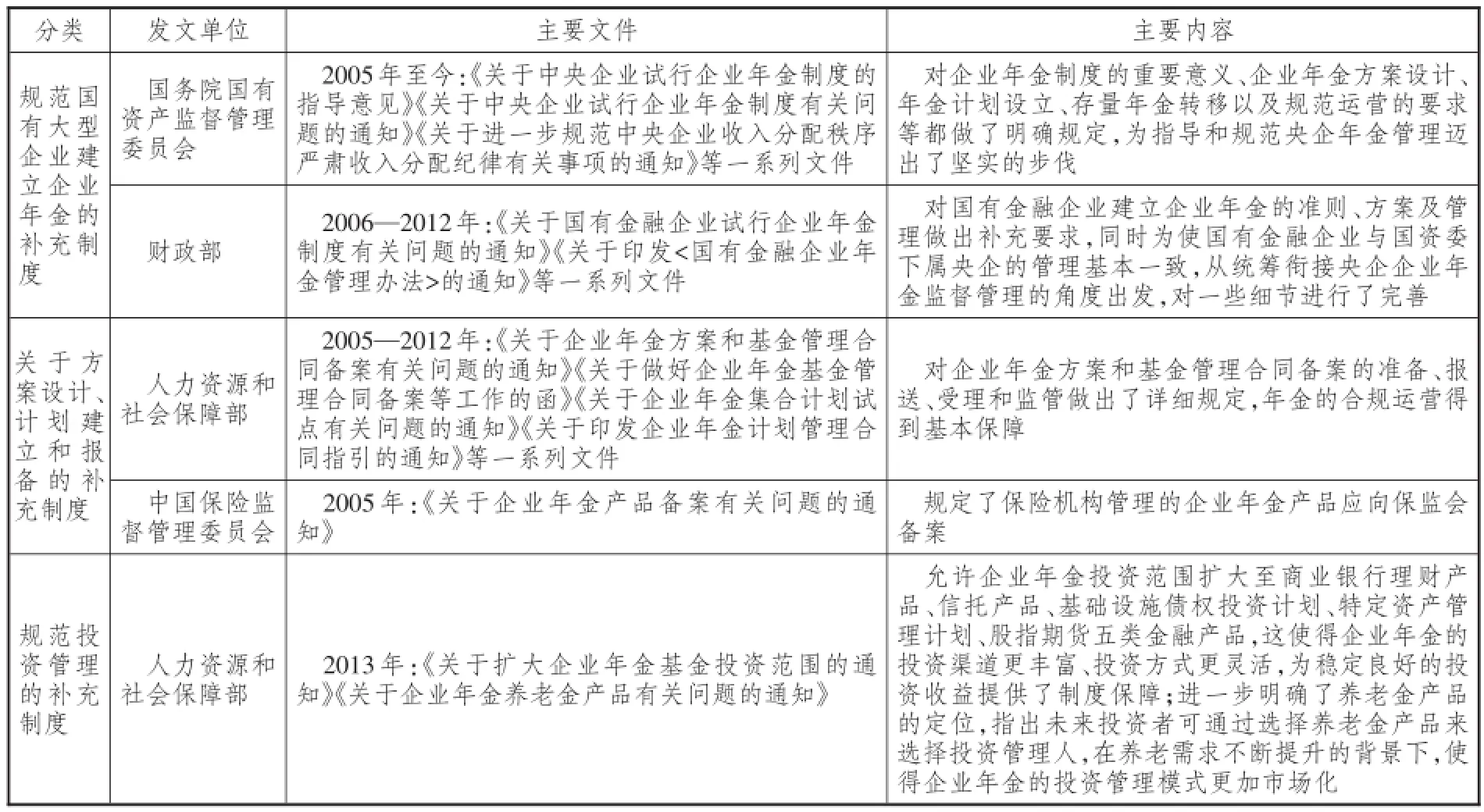

在國家宏觀制度引領下,一系列配套補充制度的完善(詳見表1),標志著企業年金規范化發展邁上了新的臺階。

二、我國企業年金市場的發展現狀

(一)企業年金規模呈快速增長態勢

近年來,企業年金市場明確了受托、賬管、托管、投管等角色相應的職責,商業機構的加入使專業化程度有了大幅提升。人力資源和社會保障部不斷優化企業年金治理結構、投資策略、計劃管理等,同時結合市場需求,相繼出臺了一系列配套管理制度,從不同層面、不同環節優化了制度體系,維護了市場秩序,培育了合法合規意識,營造了健康自律的市場環境,為第二支柱建設提供了重要保障。

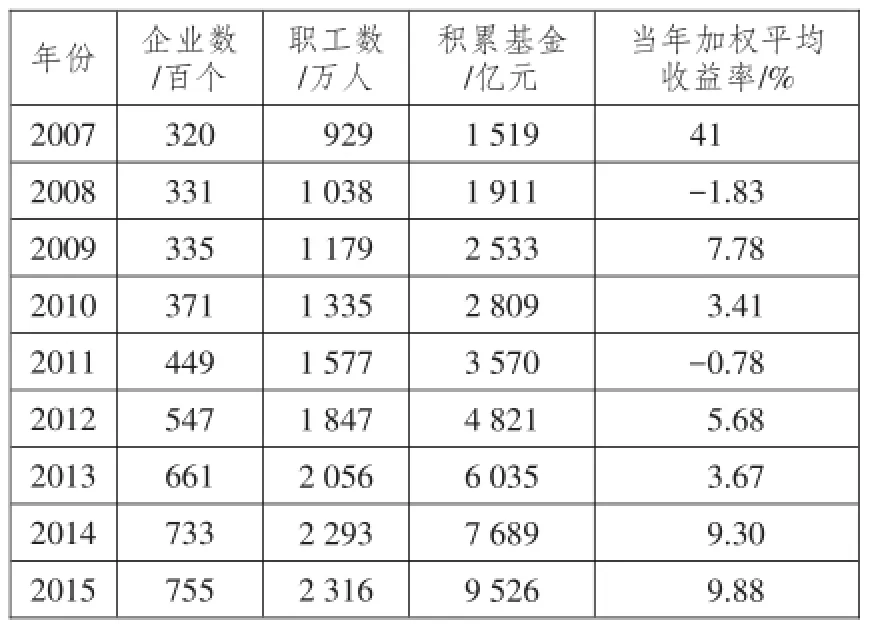

如表2所示,企業年金在過去十年中一直保持持續快速發展,參加人數和基金規模均呈現高速增長態勢,年復合增長率分別達到12.1%和25.8%。[1]

但是,我國企業年金市場與世界主要經濟體的平均水平相比仍有較大差距。目前,英國、美國、加拿大和澳大利亞等雖然企業年金的管理模式存在差異,但第二支柱養老保障的普及率均超過50%。企業年金計劃積累的資產在荷蘭、瑞士、美國、英國等已經超過GDP的100%,[2]如圖1所示。反觀我國養老金市場,管理資產規模為7萬億元(截至2014年,基本養老金4.7萬億元、企業年金0.8萬億元、社保基金1.5萬億元[3-4])在GDP(2014年為64萬億元)中占比僅為11%,企業年金占比不足1.25%,企業參與度不足1%。中國社會科學研究院發布的《中國養老金發展報告2014——向名義賬戶制轉型》的分報告《現行統賬結合模式下隱形債務預測與測算》顯示,以2012年為基準,社會統籌賬戶的隱形債務為83.6萬億元,個人賬戶的隱形債務為2.6萬億元,合計城鎮職工基本養老保險統賬結合制度下的隱形債務為86.2萬億元,占2012年GDP的比率為166%,政府未來的潛在財政壓力巨大。[5]

表1 規范企業年金管理的補充制度

表2 2007—2015年企業年金市場發展情況

(二)專業機構取得了較好的管理效果

整體而言,企業年金十年來的發展道路并不平坦,但是大量市場化專業金融機構的加入,使得行業在規范化、標準化和信息化等方面積累了豐富的經驗。特別是養老資金投資管理的性質決定了企業年金屬于典型的規模效益型行業,管理鏈條長、環節多、時間久、運作流程復雜。加上配套稅收優惠等政策不充分,使得專營機構贏利周期較長,資本金要求比較高。

2005年8月以來,人力資源和社會保障部分三批向35家管理機構授予了58項企業年金管理資格[6](受托人10家、賬戶管理人17家、托管人10家、投資管理人21家),市場主體涵蓋銀行、證券、基金、信托、保險等多個領域,形成了一個各類金融主體全面參與競爭的開放性市場。雖然商業機構承擔的業務新,但整體管理運營能力較強,特別是法人受托機構作為企業年金計劃的大管家,在管理鏈條中處于核心地位,其專業優勢更為明顯。一是專業化水平高。法人受托機構人力資源和資本實力雄厚。一方面,擁有一支專業的團隊和技術骨干,包括法律、精算、投資、財會、信息等方面的專家型人才;另一方面,在信息技術(IT)開發、投資系統等基礎性投入方面具有充分保障,確保了較高的管理運作水平。二是管理規范,經營穩健。法人受托機構作為專業金融機構,組織體系良好,運營管理高效,專業化程度高,能夠有效地監控其他機構的運作,及時協調處理其他機構的需求和回復。企業年金計劃的管理運作周期長,要求復雜,法人受托機構的資本實力和專業水平恰恰能夠滿足其管理需求,能夠長期穩健地履行“大管家”的職責。在實際管理過程中,商業機構特別是大型金融集團發揮著重要的作用。中國人壽和工商銀行牽頭制定了首個企業年金國家標準《企業年金數據交換規范》,有效地提高了同業數據的標準化程度和交互效率。大型金融集團積極參與企業年金、職業年金、養老稅收優惠等重要政策方案的擬訂與起草,增強了頂層設計與市場實踐的良性互動。

投資作為養老金管理的生命線,直接體現了行業發展的專業化和市場化水平。如何保障委托人和受益人的利益,促進企業年金基金的保值增值,受托人和投資管理人都在不斷地研究探索。企業年金從2006年開始規范運作,相對于其他資金的投資范圍,監管部門出于安全性考慮,對企業年金的投資更加慎重,投資范圍的設定比較窄,限制了投資管理人利用多種投資手段實現資產保值增值的靈活性。隨著國家資本市場的日趨成熟,監管機構適時放寬投資渠道,探索新的投資領域。各投資管理機構系統總結經驗,調整投資策略,緊跟市場優化了資產配置。雖然理論上在信托模式下僅遵循審慎勤勉的原則,但在市場實際競爭中既要重視絕對收益,又要重視相對排名,對金融機構要求較高。從2007年至2015年,企業年金行業年平均回報率(歷年收益率幾何平均)達到8.09%,顯著高于保險資金和同期通貨膨脹水平,即便剔除2007年牛市超高收益因素,最近5年的收益率也達到了5.48%,較好地實現了企業年金資產的保值增值。[7]同時,企業年金投資機構也具有越來越大的影響力,按照含權組合30%的理論值來計算,可以進入股市的資金超過2 000億元,成為股票市場一股不可忽視的穩定力量。十年的市場化發展,監管機構、企業客戶、商業機構都在逐步走向成熟,在基金監督、投資管理等方面積累了大量經驗,形成了專業的隊伍、專業的系統、專業的標準。

圖1 經濟合作與發展組織部分成員與中國養老金基本情況

三、我國企業年金市場發展趨勢分析

養老保障制度作為一項基本的社會福利制度,是一國經濟社會發展的重要保障,其發展與改革受到各國政府的高度重視。隨著社會經濟的發展,人口生育率和死亡率呈現下降趨勢,人口老齡化難以避免。人口撫養比上升,現收現付制養老金體系將面臨巨大的財務壓力。根據人口學家預測,未來中國社會將面臨“養老難、娶妻難、招工難”的“三難困境”,[8]成為社會各界廣泛關注的重大課題。對于即將爆發的人口問題,中央政府高度重視,十八屆五中全會公報明確了“完善人口發展戰略,全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策,積極開展應對人口老齡化行動”。

“十三五”規劃把改善民生作為首要目標,實現“增長為本”向“民生為本”轉變。社會產業結構不斷調整,家庭財富迅速積累,尤其是互聯網技術的興起,給居民養老觀念、養老方式帶來巨大轉變,養老資金財富多樣化管理需求應運而生。傳統與革新的沖擊與融合,揭示出養老金行業潛在的發展大趨勢。

(一)三支柱更加協調發展

隨著中國老齡化步伐的加快,“第一支柱獨大”的社會養老保障體系已經不能滿足人民群眾日益增長的養老需求,做大做強第二、第三支柱已經上升到了國家戰略的高度。為支持養老保障三支柱均衡發展,國家相繼出臺多項支持政策。2015年8月23日,國務院正式印發《基本養老保險基金投資管理辦法》,明確以基金的30%為上限投資于股票類產品,理論上可投資進入股票市場的資金在7 500億元左右。正式頒布《機關事業單位職業年金辦法》,明確職業年金管理市場化機構運營方案,如全部做實全國近10萬機關事業單位和4 000萬人員,理論上年繳費規模預計可達2 800億元,在實際操作中,年繳費規模也將超過千億元。隨著職業年金的啟動,企業年金市場所積累的系統、運營、管理經驗將發揮重要作用,年金市場將迎來更加廣闊的發展空間。伴隨家庭財富的快速積累,個人客戶將需要品種更多樣、形式更靈活的養老保障產品,新的《養老保障管理業務管理辦法》將極大助推中國版的個人退休賬戶(IRA)發展。截至2014年底,個人儲蓄存款、銀行理財以及信托、保險、券商、基金等管理資產規模合計超過100萬億元,假設10%可轉化為個人養老金財富管理產品,預計市場規模將達10萬億元。

(二)投資限制將逐步放寬

年金計劃直接面對資本市場考驗,對養老基金的保值增值有很高的要求。首先就要防范化解資本市場不成熟帶來的諸多問題。比如,企業年金市場化管理的十年中,就因為股票市場的巨幅震蕩和長期熊市,出現過全行業的投資虧損。在發展中國家,為了有效控制權益類資產波動可能帶來的投資風險,往往通過“數量限制”手段對年金基金的投資范圍和大類資產配置比例進行限制。從國際經驗來看,隨著資本市場的日益成熟,政府將逐步放松投資范圍和比例的硬性限制,逐步向“審慎型”管理轉變。例如,智利等發展中國家在養老金監管上的逐步放寬,就反映了引入基金制和企業年金市場化管理后養老金與資本市場的發展實現了較好的良性互動發展。[9]資本市場的發育和完善,將進一步推動數量限制的放寬。中央有關文件明確指出社保基金要“推進基金市場化、多元化投資運營”,無疑表明了政府將投資管理放權于市場的態度。我國企業年金市場在發展過程中也經歷了類似的過程,人力資源和社會保障部的一系列政策,包括2013年初頒布的擴大企業年金投資范圍的新政策,都是旨在逐步降低基金的存款占比,提高成本計價類資產比例,給資金更寬廣的投資空間,這些也必然給資本市場帶來更加穩定的長期資金,有助于資本市場的穩定健康發展,未來逐步拓寬養老資金投資范圍將是大勢所趨。從國際經驗看,養老基金投資屬于長線投資,注重價值投資和絕對收益,其投資標的更傾向于低估值藍籌股,對市場中長期估值中樞有維持提振作用。放寬投資讓養老金入市有助于改善當前市場的投資者結構,增加機構投資者比重,提高資本市場的深度與廣度,從而實現養老資金與資本市場的良性互動。

(三)行業創新將層出不窮

2015年,國務院出臺了《關于大力推進大眾創業、萬眾創新若干政策措施的意見》,大力推動各個領域的創新融合。互聯網金融的快速崛起,大數據、互聯網+、快速迭代等概念已經對傳統金融業的經營理念、風險定價、產品設計、營銷策略、客戶服務、風險管控等方面產生了廣泛而深遠的影響,創造了新的商業模式。企業年金計劃的受托人和賬戶管理人在為企業和員工客戶提供服務的過程中,可以天然獲得較高的客戶黏性,也能進一步發掘各種潛在需求。同時,長期管理中業務數據的積淀,有助于進行潛在的需求預測和產品定位決策。

在企業年金行業,個人稅收優惠政策將直接促進個人繳費的增長,個人養老保障產品的推出打開了年金產品銷售的新市場。按照國際發展規律,投資產品標準化達到一定程度后,個人投資選擇權的放開將是大勢所趨,所有養老產品可能都將在同一個開放自主的平臺上接受選擇,甚至可以通過電腦或手機等移動終端直接進行投資產品之間的轉換操作。互聯網的存在消除了信息不對稱,使得消費者掌握了更多實時的、動態的產品、渠道、價格、風險程度等方面的信息,提高了交易效率,降低了交易成本。因為客戶對投資產品的選擇和遷移幾乎實時且無成本,市場的主導權將由服務提供商讓渡給消費者,競爭更為充分,消費者“用腳投票”的傾向更為顯著。這對產品的目標定位、營銷方式、客戶體驗、投資水平等都提出更高的要求。

(四)金融資本將介入養老產業鏈整合

2013年,國務院頒布《關于加快發展養老服務業的若干意見》和《政府向社會力量購買服務的意見》,進一步明確了社會機構在我國養老服務體系中的支撐地位,鼓勵專業養老機構更多參與社會保障事業。在老齡化社會和城鎮化不斷推進的大背景下,老年產品的市場潛力凸顯。它不僅涉及中老年人的居住生活、醫療保健、服裝服飾、康復護理、休閑娛樂,還包括各類符合中老年喜好的壽險、老年意外險、資產管理等,特別是中央對于城鎮化發展的整體部署,使得養老產業充滿機遇。

我國養老產業鏈仍處于起步階段,尚未實現規范化、規模化發展。有資源優勢的商業機構應抓住機遇,發揮自身優勢,延長產業鏈條,積極整合資源,探索全產業鏈發展模式。隨著企業年金等養老資金投資范圍的擴大,金融機構有條件將企業年金資金、養老保障資金、信托養老計劃與養老社區、醫療等實體項目相互關聯,實現金融產品和實體管理的有機結合。這既能有效滿足社會的養老需求,又能為商業機構帶來更多機會,相信隨著打通金融實體全產業鏈的發展渠道,養老產業將呈現新的發展格局。

綜上所述,十三五期間,在宏觀(即政府層面、政策驅動)、中觀(即行業層面、競爭驅動)、微觀(即客戶層面、需求驅動)三個維度驅動力的推動下,企業年金行業將迎來前所未有的發展機遇和業態變革。十年商業化發展的積淀也會讓整個行業更加趨向于專業化、市場化、規范化。

參考文獻:

[1]人力資源和社會保障部.企業年金數據摘要:2013—2015[EB/OL].[2016-03-31].http://www.mohrss.gov.cn.

[2]韜睿惠悅咨詢公司.2015年全球養老金資產研究[EB/ OL].[2016-01-15].http://www.towerswatson.com.

[3]社保基金理事會.2014年全國社會保障基金理事會基金年度報告[R/OL].)[2015-05-29].http://www.ssf.gov.cn.

[4]人力資源和社會保障部.2014年中國社會保險發展年度報告[EB/0L].[2015-07-02].http://www.mohrss.gov.cn.

[5]鄭秉文.中國養老金發展報告2014——向名義賬戶制轉型[M].北京:經濟管理出版社,2014:194-195.

[6]人力資源和社會保障部.關于延續及整合企業年金基金管理機構資格的通告:〔2013〕222號[Z].人力資源和社會保障部,2013.

[7]李連仁.企業年金投資:回顧與展望[J].當代金融家,2015 (8):35-40.

[8]姚美雄.5年后中國將遭遇招工難、娶妻難、養老難[N].第一財經日報,2015-10-20(7).

[9]鄭功成.智利模式養老保險私有化改革述評[J].經濟學動態,2001(2):20-21.

責任編輯:林英澤

中圖分類號:F249.21

文獻標識碼:A

文章編號:1007-8266(2016)06-0091-07

收稿日期:2016-04-20

作者簡介:宣華(1983—),男,安徽省合肥市人,北京大學人口研究所博士研究生,主要研究方向為社會老年、養老保障;趙晨(1984—),女,安徽省合肥市人,中國人壽財產保險股份有限公司高級金融分析師,主要研究方向為資產管理、互聯網金融。

The Current Situation of Enterprise Annuity in China and the Future Development Trend of That

XUAN Hua1and ZHAO Chen2

(1.Peking University,Beijing 100871;2.China Life Property&Casualty Insurance Co.,Ltd.,Beijing100033,China)

Abstract:It has been 10 years since the commercialized operation of China’s enterprise annuity in the year 2006;though the market has become more mature,there is still gap between the development of this market and the second pillar of the world’s main economic entities.Though the enterprise annuity is not mandatory,the development of that will be deeply influenced by tax related policies;and this market could be called quasi-policy market.China’s enterprise annuity related policies can be classified as core system,fiscal system and other supporting systems.During the period of“the 13th Five Year Plan”,and facing the aging problem,China will further deepen reform in pension system;and enterprise annuity in the future will show four major trends:first,China will strengthen support to the second pillar,and the three-pillar system will be more harmonious;second,the pension investment restrictions will be gradually relieved;third,the new technology will enlarge customer choices,therefore bring more innovation;and fourth,financial capital,especially pension capital,will be deeply involved in the pension industry chain integration.

Key words:ageing of population;enterprise annuity;pension;trustee