網站感知互動性研究述評

張初兵,吳 波(.天津財經大學商學院,天津市300222;2.南開大學商學院,天津市30007)

?

網站感知互動性研究述評

張初兵1、2,吳波1

(1.天津財經大學商學院,天津市300222;2.南開大學商學院,天津市300071)

摘 要:互動性作為互聯網的獨特優勢與關鍵屬性,已有學者對此進行研究并取得了一系列非常有價值的成果,然而對之進行系統梳理的還比較少。為更加全面和深入地理解使用者對網站互動性的心理反應機制,可從概念辨析、維度構成、前置因素、影響效應等方面入手對網站感知互動性相關研究成果進行總結評述,以推動國內相關研究的開展。從概念看,已有研究主要從特征、過程、感知三個視角來定義網站互動性,三種視角下的網站互動性概念存在明顯不同,其中感知視角從心理上測量使用者對自己與網站互動的主觀體驗,不僅測量起來比較容易,而且能夠較好地預測使用者的態度和行為。從維度構成看,目前主要存在互動關系、互動要素、互動過程三種劃分標準,三種維度構成間存在緊密聯系,但以互動要素為標準劃分網站感知互動性的研究更為多見,且隨著移動互聯網的發展以及移動網站使用頻率的增加,移動端網站感知互動性可能還會包含新的維度,只不過這方面的探討目前相對較少。從前置因素看,相關研究較少,目前主要集中在網站因素、情境因素兩個方面,在指導實踐上還存在不足,而只有深入了解網站感知互動性前置因素,才能更好地優化網站設計并提高網站的互動性體驗,關于網站感知互動性前置因素的探討還存在很大空間。從影響效應看,相關研究均認為,網站感知互動性會帶來積極的認知反應、情感反應、行為反應,但關于認知反應、情感反應、行為反應中介機制以及心理反應過程等方面的研究仍然有待進一步深化。因此,為更好地提高網站感知互動性,未來相關研究應在新型網站感知互動性維度與量表設計開發、網站感知互動性前置因素、網站感知互動性影響效應的中介與調節機制等方面展開進一步探索。

關鍵詞:網站感知互動性;在線流體驗;互動營銷

一、問題提出

互聯網具有互動性、低成本、全球覆蓋等優勢。[1]其中,互動性是互聯網的獨特優勢[1]與關鍵屬性。[2]網站設計者和營銷者都想知道如何才能使網站的互動性更好。[3]早在20世紀80年代,就有學者對互動性進行了研究。[4]從20世紀90年代起,互聯網的大眾化與商業化進一步激發并強化了學者們對網站互動性的研究興趣,[5]并得到了一系列非常有價值的研究成果,[6-7]不過對之進行系統梳理的還比較少。鑒于此,本研究從概念辨析、維度構成、前置因素、影響效應四個方面入手對網站感知互動性相關文獻進行總結和述評,以推動國內相關研究的開展。

二、概念辨析

互動(Interaction)指兩個或多個對象間的相互作用。從中英文后綴可知,互動性(Interactivity)是互動的名詞形式,指的是互動的“質量”。[8]目前已有相關研究從特征、過程、感知三個視角對網站互動性進行了定義。[9-11]接下來,界定并比較不同視角下網站互動性的概念。

(一)特征視角下的網站互動性

互動性可視為網站的一種技術特征。[10-12]設計者可通過增加或優化互動性特征來提高網站的互動性。比如,同等條件下,與沒有在線客服網站相比,擁有在線客服網站通常具有更強的互動性。諸多學者基于內容分析法對網站的互動性特征進行編碼,并根據其類型和數量來評價網站的互動性。[1,13-14]此外,在進行實證研究時,大多數學者都基于互動性特征來操縱網站互動性水平。[2,6,15]不過,基于特征來定義網站互動性顯得過于機械,不能真實反映網站的互動性,存在很多不足之處,[10]如某些互動性特征并非一定會被使用。

(二)過程視角下的網站互動性

網站是一種傳播媒介,少數學者基于傳播過程角度對互動性進行了界定。拉斐尼(RAFAELI S)[4]認為,互動性不是媒介特征,而是在一系列傳播過程中,任何過后(第三次)傳輸信息與先前甚至更早信息的相關程度。該定義強調,單次的作用與反作用并不能完成互動,除非發送者再進行一次相關信息的傳送。[16]拉斐尼等[17]進一步指出,互動性是一個連續統,底端是單向傳播(大眾傳播),頂端是充分互動傳播(人際傳播),之間是雙向傳播,幾乎等同于人際傳播與大眾傳播的混合形式或者以計算機為媒介的人際傳播。他們將互動性界定為信息按序彼此交換的程度,特別是過后信息與先前信息關聯的程度。不過,這個定義限制了互動性的范疇,只包括一對一的互動。[10]此后,劉玉萍(LIU YUPING)等[18]將互動性定義為多個傳播者彼此之間以及他們與傳播媒介及信息之間相互作用的程度。可見,該視角下的網站互動性是指以網站為媒介的相關主體之間的相互作用程度。

(三)感知視角下的網站互動性

當使用者與網站互動時,如果他們的互動體驗很好,就會認為網站具有高互動性。紐黑根(NEWHAGEN J E)等[19]首次提出了感知互動性的概念,他們基于對2001年美國全國廣播公司(NBC)所播出系列新聞的觀眾電子郵件內容的分析,將互動性視為一種心理變量。[3,20]在此基礎上,麥克米倫(MCMILLAN S J)[21]較早將網站感知互動性定義為使用者在與網站互動過程中體驗到的一種心理狀態。此后,大量學者基于感知視角對網站互動性進行了研究。[9,20,22]這個定義之所以得到了高度關注,其主要原因在于感知互動性能夠更好地預測使用者的態度和行為。[23-24]為此,大量文獻都在探討網站感知互動性的維度及其對認知、情感以及行為的影響。

表1 三種視角下網站互動性的比較

(四)三種視角下網站互動性的比較

由表1可知,三種視角下的網站互動性概念存在明顯不同。特征視角主要關注網站提供了哪些互動技術,通過計算互動性特征的數量來評價網站的互動性。該視角最大的不足之處在于,互動技術并不一定會被使用。換句話說,網站的互動性特征越多,其互動性并不一定越好。過程視角側重于考察相關主體通過網站相互作用的程度,其作用程度越高,互動性就越好。然而,由于只有網站后臺可以準確記錄互動的過程,對研究者而言,不僅很難獲得相關數據,而且很難確定衡量相互作用程度的標準。[11]感知視角從心理上測量使用者對自己與網站互動的主觀體驗,該視角一個最為突出的特點在于,不僅測量起來比較容易,而且能夠較好地預測使用者的態度與行為。

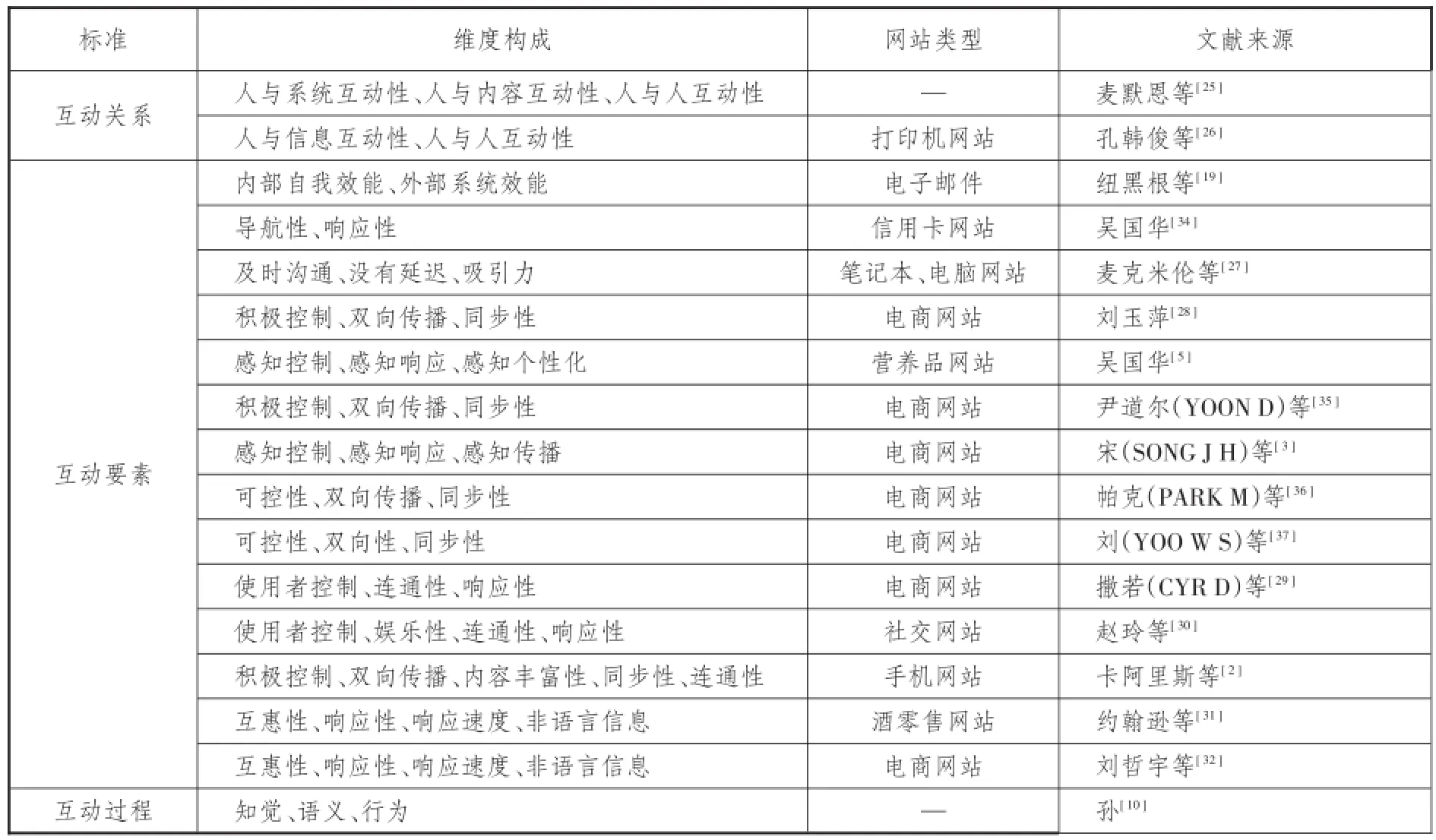

三、維度構成

網站感知互動性是一個多維度的構念,然而學者們對其維度構成尚未形成共識。基于對相關研究的歸納發現,目前主要存在三種維度劃分標準,即互動關系、互動要素、互動過程。

(一)基于互動關系的維度構成

根據互動對象的不同,麥默恩(MCMAHAN C)等[25]認為存在三種互動關系:一是人與系統互動,如利用菜單等導航工具瀏覽網頁;二是人與內容互動,如在網站上創建個人主頁;三是人與人互動,如借助即時通信工具與他人交流。同時,他們認為,網站感知互動性是指使用者對上述三種互動性的主觀評價,分別是人與系統的互動性、人與內容的互動性、人與人的互動性。然而,他們并沒有對這三個維度進行統計驗證。孔韓俊(KO HANJUN)等[26]將人與系統互動、人與內容互動統稱為人與信息互動,并認為人與信息互動、人與人互動在文獻中最為常見。他們在進行實驗設計時,要求被試者對互動性意向進行評價,通過探索性因子分析得到人與信息的互動性、人與人的互動性,不過這兩個維度只是關于互動性的意向而非體驗。從文獻來看,根據互動關系的不同對網站互動性特征進行歸類分析的研究較多,[1,9]而基于該角度對網站感知互動性進行維度劃分的研究卻非常少見。

(二)基于互動要素的維度構成

使用者在與網站互動的過程中,會對不同的互動要素進行主觀評價。起初,紐黑根等[19]在研究美國全國廣播公司新聞觀眾的電子郵件互動時,借鑒自我效能概念,提出了兩個感知互動性維度,即內部自我效能和外部系統效能。其中,前者是指發送者對有效信息提供能力的感知,后者是指對美國全國廣播公司信息處理能力的感知。與此類似,吳國華(WU GUOHUA)[5]提出了兩個網站感知互動性維度,即導航性和響應性,分別對應內部自我效能和外部系統效能。顯然,這種維度劃分標準過于具體,而且不夠全面。麥克米倫等[27]發現,在互動性研究中有三個要素頻繁出現,即雙向傳播(Two-way Communication)、使用者控制(User Control)和時間(Time),并認為使用者對它們的感知是網站感知互動性的核心。不過,他們指出,三者是相互交叉的。其中,使用者控制與雙向傳播交叉的是積極/被動參與,雙向傳播與時間交叉的是同步/非同步傳播,時間與使用者控制交叉的是有吸引力(Engaging)/復雜的活動。基于此,他們通過量表開發得到了網站感知互動性的三個維度,即及時溝通(Real-time Conversation)、沒有延遲(No Delay)和吸引力(Engaging)。從題項來看,及時溝通包括雙向傳播及其與時間交叉;沒有延遲包括下載時間和互動速度;吸引力包括使用者控制和搜索時間。

對于麥克米倫等[27]提出的維度,吳國華[5]認為其存在以下不足之處:首先,網站感知互動性的概念不夠清晰,不僅沒有給出網站感知互動性的定義,而且還將處于次要位置的交叉維度作為量表開發的重點;其次,操作化定義中出現了“互動的”“雙向傳播”等抽象詞匯,且使用的樣本量較少;其三,測量模型中構念與題項之間的關系是形成性的,使用傳統量表開發流程進行檢驗并不合適。此外,他進一步提出并驗證了網站感知互動性所包含的三個維度,即感知控制、感知響應(Re?sponsiveness)、感知個性化(Personalization),三者分別對應于使用者控制、時間和雙向傳播。其中,前面兩個維度比較相似(即感知控制與使用者控制、感知響應與時間比較相似),但感知個性化與雙向傳播存在不同。感知個性化指的是使用者所認為的網站響應與自身需求的匹配程度,這里之所以不使用術語“雙向傳播”,是因為傳統媒體也鼓勵雙向傳播,該術語不能很好地區分新舊媒體,且雙向傳播含義較多,或指信息雙向流動過程,或指交互傳播能力。[5]與此不同,劉玉萍等[18]提出,網站感知互動性包括積極控制(Active Control)、雙向傳播、同步性(Synchronicity)三個維度,其中同步性相當于互動的速度。繼而,劉玉萍[28]又通過量表開發流程對這三個維度進行了實證檢驗并得到了相應的測評量表。

盡管麥克米倫等、[27]劉玉萍、[28]吳國華[5]對網站感知互動性的維度命名存在差異,但他們都認為使用者對網站感知互動性的評價至少表現在三個方面:使用者對網站導航、內容展示、瀏覽節奏的控制程度(使用者控制/積極控制/感知控制);網站接受使用者意見的開放程度及其所做出的反饋與使用者需求的匹配程度(雙向傳播/感知個性化);針對使用者提出的需求,網站所提供的快速及時響應的程度(時間/同步性/感知響應)。因此,在相關研究中,很多學者都是從以上三個方面入手來劃分網站感知互動性的,只是其中有些文獻所采用的術語不同而已。然而,這些維度及其量表并未突出使用者之間的感知互動性。因此,有學者提出了第四個維度——連通性(Connected?ness),它指的是使用者相互之間在網站上分享與交流的程度。[29]

上述維度都是針對以計算機為媒介的企業網站或電商網站提出的,而社交網站和手機網站的感知互動性還會存在其他維度。比如,趙玲(ZHAO LING)等[30]提出并驗證了微博感知互動性維度包括使用者控制、娛樂性、連通性、響應性,其中娛樂性是指微博用戶在與他人互動過程中所感受到的喜悅程度。與PC端網站相比,卡阿里斯(COURSARIS C K)等[2]認為,移動端網站的感知互動性維度更為豐富,包括積極控制、雙向傳播、內容豐富性、同步性、連通性,其中內容豐富性是指提供令人愉快的文檔(Documents)和/或情境感知(Context-aware)服務的程度。由此可見,網站感知互動性維度會因網站類型的不同而存在比較大的差異。

那么,有沒有適用于所有互動情境的感知互動性維度呢?約翰遜(JOHNSON G J)等[31]提出的感知互動性維度包括互惠性(Reciprocity)、響應性、響應速度、非語言信息(Nonverbal Information),它們既能用來評價面對面無媒介的互動性,又能用來評價基于網站、手機、游戲等多種媒介的互動性。其中,互惠性是指共同參與交流的程度;響應性是指反饋信息的相關程度;響應速度是指信息交換的及時程度;非語言信息是指信息渠道的多樣化程度,如除文本之外,使用圖片、視頻、聲音等傳遞信息。他們認為,感知互動性是由以上四個維度構成的二階形成型構念,實證分析發現只有互惠性與感知互動性的關系不顯著。不過,劉哲宇(YOO CHULWOO)等[32]的研究結果卻認為,以上四個維度與感知互動性的關系均顯著。值得注意的是,互惠性不同于可控性,前者是后者的成因,且可控性很難被應用于所有的互動情境,[31]如印刷媒體的可控性高于電視媒體,而電視媒體的互動性更好。

(三)基于互動過程的維度構成

紐黑根[33]指出,有人參與的互動是一個三層次過程,即對刺激物的知覺識別、對傳輸信息意義的理解以及對相互作用的行為反應。基于此,孫(SOHN D)[10]認為,任何有人參與的互動都會包括三個維度,分別是知覺(Sensory)、語義(Semantic)、行為(Behavioral)。其中,知覺維度類似于約翰遜等[31]提出的非語言信息,但并不局限于可視性(Affordance)對象,還包括所有與之相關的潛在活動,如字母的移動、旋轉、放大/縮小等。為操作化該維度,可以測量人們對知覺信息寬度和深度的感知,即生動性。語義維度并不是指信息本身的相關性,而是指獲取信息方式的相關性,如亞馬遜等電商網站根據先前的搜索或購買歷史盡力識別出瀏覽者,以便為之提供個性化建議。為操作化該維度,可以測量個體所認為的自己被互動對象識別的程度,它是關于語義線索數量與質量有用性的函數。行為維度反映使用者以互惠和雙向方式參與互動的程度。為操作化該維度,可以測量使用者對參與互動程度的感知。不過,只有以上三個維度協同一致,才能大大增加網站的感知互動性。該維度構成超越了具體的情境,能夠讓研究者去比較所有的互動方式,從面對面互動到人與媒體互動,不過令人遺憾的是,缺乏相應的測評量表。

(四)三種維度構成研究述評

從上文分析看,絕大多數學者都是以互動要素而不是以互動關系或互動過程為標準來劃分網站感知互動性的(具體參見表2)。其實,三種維度構成之間存在著非常緊密的聯系。比如,人與系統的互動性與可控性正相關,人與內容的互動性與雙向性正相關,人與人的互動性與連通性正相關,而它們均與同步性正相關;知覺維度與非語言信息正相關,語義維度與雙向性正相關,行為維度與可控性正相關。此外,可以發現,網站感知互動性維度構成會受到網站類型的影響,但其核心維度,即可控性、雙向性、同步性,通常不會發生改變。如果網站具有諸如社區、論壇等社交功能,那么網站的感知互動性維度還應包括連通性。隨著移動互聯網的不斷發展,人們使用移動網站的頻率越來越高,移動端網站的感知互動性可能還會包括新的維度。然而,目前關于社交網站和移動端網站感知互動性維度的探討仍然相對較少。

表2 網站感知互動性維度構成

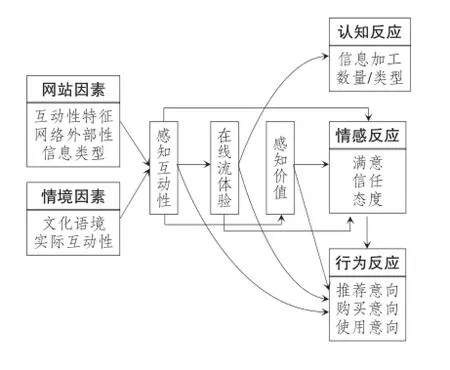

四、前置因素

從文獻看,已有研究較少探討網站感知互動性的前置因素,目前已有的相關研究主要集中在網站因素和情境因素兩個方面。

(一)網站因素

1.互動性特征

郵箱、注冊、在線調查、BBS、在線預訂等網站特征能夠促進雙向傳播,而搜索引擎、選擇性(如多種語言)、游戲、超級鏈接等網站特征能夠促進對傳播的控制。[27]沃瑞德(VOORVELD H)等[38]對美國和荷蘭的企業網站內容進行分析發現,能夠促進雙向傳播和同步性的網站特征較少。在麥克米倫等[27]研究的基礎上,麥默恩等[25]從人與人、人與系統、人與內容等三個方面入手對互動性特征進行了劃分。人與人的互動性特征(如即時通信、在線聊天等)會促進雙向傳播,人與系統的互動性特征(如超級鏈接、搜索引擎等)能使用戶控制導航、定制化、操作內容和進行交易,人與內容的互動性特征(如在線論壇、粘貼照片等)允許用戶對網站內容進行修改,且能被他人訪問。網站的互動性特征越多,并不一定能夠確保使用者體驗到程度更高的互動性。[3,13,18]有學者進一步研究發現,網站的真實互動性(互動性特征數)與感知互動性之間存在較大的差距。[13]對此的解釋:一是一些基礎性的互動性特征是提高感知互動性的必要非充分條件,互動性特征的新奇性很可能會導致更大的感知互動性;二是如果使用者對互動性的預期不同,即使同樣的真實互動性,高預期者的感知互動性也會更低;三是使用者并沒有使用某些互動性特征或者覺得它們沒有用。[3]此外,并不是所有的使用者都會偏愛高互動性網站,[18]互動性特征也會帶來消極的影響。[13,18]例如,盡管愿意分享個人信息,但考慮到個人隱私問題,使用者也可能會對注冊要求產生反感,[13]進而降低其對互動性的感知。

2.網絡外部性

對社交網站而言,網絡外部性是感知互動性的重要影響因素。網絡外部性意味著個體效用會隨著使用者數量的增加而增加。[39]從來源角度看,網絡外部性可分為直接和間接兩種類型。[40]其中,直接網絡外部性源于給定網絡中用戶數量的增加,如消費相同產品或服務的用戶增多時,用戶所獲得的收益就會越多;間接網絡外部性源于互補或兼容產品數量的增加,如隨著購買汽車人數的日益增加,汽車保險等互補品就會變得更加容易得到。趙玲等[30]以微博為研究對象,將網絡外部性分為感知網絡規模和感知互補性兩個維度,并探討它們對感知互動性(可控性、娛樂性、連通性、響應性)的影響,發現網絡外部性的兩個維度均會正向影響感知互動性的四個維度。不過,他們并沒有檢驗感知同輩數量、[41]感知外部聲譽、感知兼容性[42]對感知互動性的影響。

3.信息類型

網絡上的信息可以分為個性化、標準化兩種類型。相對于標準化信息,消費者會對個性化信息的傳播性、可控性、響應性具有更高的感知。[3]然而,只有信息類型與感知傳播性的關系會受到任務類型(抱怨/搜索)的調節。具體來看,相對于搜索任務,當消費者向商家抱怨時,個性化信息能夠更好地提高其對傳播性的感知。例如,當消費者瀏覽網頁以解決產品或配送問題時,希望通過在線客服等高互動性功能來盡快解決問題;反之,當消費者檢索產品信息時,可能會覺得一些互動性功能沒有價值,如聊天窗口的彈出會干擾其瀏覽行為。

(二)情境因素

1.文化差異

文化語境(Cultural Context)指一個人輕松處理信息的總量,包括高語境文化和低語境文化兩種。如果人們通過間接和模糊的信息進行溝通交流,就是高語境文化;如果人們基于直接而明確的信息進行溝通,就是低語境文化。絕大多數亞洲和非洲國家屬于高語境文化,而美國以及一些西歐國家則屬于低語境文化。高語境文化者會有更高的社會互動動機,進而會對人與人之間的互動有更高的感知;而低語境文化者會有更高的信息互動動機,進而會對人與信息之間的互動有更高的感知。[26]與該觀點類似,卓和鐘(CHO C& CHEON H J)[1]從高低語境、權力距離、個人主義與集體主義入手來概念化文化差異,他們基于對美國和日本企業網站互動性特征的比較分析發現,美國企業網站更強調顧客與信息的互動性以及顧客與廣告主的互動性,而日本企業網站則更強調顧客與顧客的互動性。

2.實際互動性

僅僅關注網站互動性特征的數量和結構是遠遠不夠的,為提高網站感知互動性,更需要考慮使用者與網站的實際互動程度。以電商網站為對象,宋等[3]探討了消費者與在線客服互動程度是如何影響感知互動性的。他們基于網真理論(Telep?resence Theory)認為,當網站快速管理使用者的請求/輸入時,其互動性體驗會更好。據此,速度被界定為消費者發送即時信息以及接收到響應的快速程度,繼而被分別操作化為點擊數和響應時間。研究發現,當被試者花費最小的努力(如很小量的點擊)就能夠獲得信息時,他們相信自己對行動/請求擁有控制權,且網站能夠快速做出響應,但未必相信網站能夠促進雙向傳播。同時,他們還發現,響應時間與感知傳播和感知響應相關,而與感知控制不相關。可見,網站感知互動性能夠通過速度被部分預測。

(三)相關述評

只有深入了解網站感知互動性包括哪些前置因素,才能更好地優化網站設計以提高網站的互動性體驗。然而,上述研究成果在指導實踐方面仍然存在很多不足之處。一是互動性特征、實際互動性及網上信息類型對網站感知互動性的預測力相對較弱。這首先是因為相關變量都是客觀變量,而只有使用者對它們的主觀評價才能更好地解釋網站的感知互動性;其次是因為網站作為一種溝通媒介存在,而已有研究并未系統分析其對網站感知互動性的影響。二是對社交網站而言,網絡外部性能夠較好地解釋網站的感知互動性,而購物網站不同于社交網站,是否存在類似的結論尚需進一步檢驗。三是文化作為一個宏觀變量存在,企業只能適應卻不能改變,因此盡管企業能夠影響網站的感知互動性,卻無法通過操縱文化來提高網站的感知互動性。因此,關于網站感知互動性前置因素的探討仍然存在很大空間。

五、影響效應

有大量文獻針對網站感知互動性的影響效應進行了研究,主要表現在認知反應、情感反應、行為反應三個方面。

(一)認知反應

使用者對網站的互動性感知越好,就越容易沉浸其中,繼而增加信息加工的數量,影響信息加工的方向。[24]起初,有研究認為,高互動性網站會促進使用者專注于在線活動,即形成更強的在線流體驗狀態。[43-45]也有學者發現,在線流體驗與在線學習正相關。[46]進一步,凡諾爾特(VAN NOORT G)等[24]基于精細加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM)認為,流體驗者更傾向于進行中心線索(Central Cues)加工。為驗證上述關系,他們要求被試者瀏覽真實的品牌網站,報告其對網站內容的思考,并將之編碼為與產品或網站相關,在控制品牌熟悉度并排除網絡經驗干擾后進行分析發現,網站感知互動性會增加在線流體驗,繼而增加信息加工的數量,其中只會增加與產品相關的思考,而不會增加與網站相關的思考。由于被試者很難在測試中高度卷入,因此感知互動性的認知反應較弱,如果是在現實生活中,這種效應可能會變得更強。

(二)情感反應

網站感知互動性對情感的影響主要通過三條路徑。一是直接效應。宋等[3]分析發現,網站感知傳播、控制和響應均會正向影響滿意度。金姆(KIM J)等[9]研究認為,無論是人與人互動還是人與系統互動,感知互動性都會正向影響使用者對旅游網站的信任和態度。楚闊明(CHU KUOM?ING)等[20]在對電子商務網站感知互動性進行研究時,也得到了類似的結論。此外,黃敏學(HUANG MINXUE)等[6]將信任分為能力(Ability)、善行(Be?nevolence)、誠信(Integrity)三種類型,并進一步分析指出,消費者對網上書店的互動性感知與信任的三個維度均為正相關。二是以感知價值為中介。感知價值是對收益和成本進行主觀比較的結果。以購物網站為對象,帕克等[36]將感知價值分為產品價值、信息有用性、享樂價值三種類型,且研究發現可控性會增加產品價值和信息有用性,雙向性會增加信息有用性和享樂價值;劉等[37]沒有考慮產品價值,其分析指出,可控性對功利價值和享樂價值沒有影響,同步性只會增加功利價值,雙向性只會增加享樂價值。盡管他們均發現感知價值會影響滿意度,但所得到的感知互動性與感知價值之間的關系卻并不一致。三是以在線流體驗為中介。凡諾爾特等[24]研究發現,網站感知互動性通過在線流體驗間接影響使用者對網站和品牌的態度。

(三)行為反應

使用者對網站互動性的感知越好,就越有可能產生購買意向,并進而導致購買。[5]對此,學者們主要關注感知互動性與行為意向之間的關系。有學者指出,網站感知控制、傳播、響應均會正向影響正面口碑相傳與重復購買意向。[3]不過,絕大多數學者認為兩者間存在中介變量。比如,凡諾爾特等[24]的研究表明,網站感知互動性越高,在線流體驗就會越強,使用者就會增加推薦意向、購買意向和再訪問意向。西婭等[29]分析發現,網站互動性體驗越好,使用者對有效性、使用效率、娛樂性的評價就會越高,進而就會更加忠誠。類似地,卡阿里斯等[2]研究指出,手機網站互動性體驗越好,對有用性、易用性、娛樂性的評價就會越高,繼而就越會增加對網站的使用。不過,楚闊明等[20]認為,網站感知互動性會通過信任影響忠誠;而趙玲等[30]發現,網站感知互動性會通過滿意影響持續使用意向。

(四)相關述評

總體來看,網站感知互動性會帶來積極的認知反應、情感反應與行為反應。然而,相關研究在下述幾個方面仍然有待進一步深化。首先,在認知反應上,基于信息加工理論,很多研究剖析了網站互動性與回憶、勸服等認知變量的關系,[47]而對網站感知互動性的認知反應并沒有給予很多關注。其次,關于網站感知互動性情感反應與行為反應的中介機制存在多種觀點,如以感知價值為中介,或以在線流體驗為中介,然而對于何種中介機制更為科學合理這個問題,已有研究并未予以揭示。其三,從心理反應過程看,網站感知互動性一般會依次帶來認知反應、情感反應與行為反應,但并沒有學者對此進行深入研究,莫倫(MOLLEN A)等[7]提出的S-O-R模型可作為此類研究的理論基礎。

六、整合框架與研究方向

接下來對網站感知互動性相關文獻述評結果進行總結和歸納,并提出未來可能的研究方向。

(一)整合框架

互動性對網站而言極為重要。我們只要通過連接互聯網來獲取各種信息或者進行工作、娛樂,就會與網站產生互動。伴隨著新的互動技術的發展,網站的互動性會變得越來越好,如虛擬試衣間等影像互動技術已經被應用于服裝電商網站。在這樣的背景下,更應關注使用者對網站互動性的感知,因為高互動性網站并非一定能夠帶來好的體驗。

據此,本研究從概念辨析、維度構成、前置因素、影響效應等方面對網站感知互動性相關研究進行了回顧和分析,以全面而深入地理解使用者對網站互動性的心理反應機制。由于已有研究過于零散且缺乏內在邏輯,因此綜合前文述評結果繪制網站感知互動性研究的整合框架,具體參見圖1。

圖1 網站感知互動性研究的整合框架

(二)研究方向

基于上述分析,分別從量表的設計開發、前置因素的探索以及影響效應的中介與調節作用三個方面入手提出未來值得探索的方向。

1.新型網站感知互動性維度與量表設計開發

網站感知互動性的維度構成依賴于不同的網站類型。目前,有三類網站值得關注:一是社交網站,其旨在幫助建立人與人之間的網絡關系,如微博、人人網、百合網等;二是社交購物網站,這是一種基于社交的在線導購平臺,如蘑菇街、美麗說等;三是移動端網站,即基于移動互聯網技術的網站,如微信網站、京東、淘寶等手機網站。那么,這些網站的感知互動性維度是什么?是否存在差異?為此,未來研究可在借鑒已有維度和量表的基礎上,結合深度訪談與焦點小組座談,形成初始題項庫,繼而進行探索性和驗證性因子分析,最終得到科學合理的維度和量表,或許能夠從中發現新的維度,并辨明網站間的維度差異。

2.對網站感知互動性的前置因素進行全面探索

有關網站感知互動性前置因素的探討仍然不夠充分。與吳國華[5]的觀點一致,本研究也認為,網站感知互動性的前置因素包括網站因素、個體因素、情境因素三類,并對每個方面的具體因素進行了適度補充。具體如下:

(1)網站環境線索可分為信息內容、外觀設計和導航系統。[48]顯然,它們很可能會影響網站感知互動性。[7]

(2)目前,很多網站都設立了在線客服,那么它們所采取的互動性策略或許會影響感知互動性。方玉輝(FANG YUHUI)[49]曾經提出,拍賣網站的互動性策略包括討好(Ingratiation)、細微形象塑造(Slight Image Creation)、形象保護(Image Pro?tection)、廣泛形象塑造(Extensive Image Cre?ation)。鑒于此,可進一步識別出各種互動性策略,并檢驗它們對感知互動性的作用。

(3)高網站經驗者能夠更好地理解高互動性網站,而低網站經驗者能夠更好地理解低互動性網站。[50]因此,對于高互動性網站,高網站經驗者的網站感知互動性會更高。

(4)高認知需求者會更喜歡復雜任務,[51]他們更有可能受到高互動性特征的影響。[52]因此,對于高互動性網站,高認知需求者對網站互動性的評價會更高。

(5)個體對任何網站的互動性都有預期,即預期互動性。[23]那么,高預期者對網站互動性的感知通常會更低。

(6)文化語境是指一個人輕松處理信息的總量。高語境文化者具有更強的社會動機,而低語境文化者具有更強的信息動機。[26]為此,高語境文化者對人與人互動性的感知會更高,而對人與信息互動性的感知會更低。綜合來看,上述理論命題都值得詳細推演并進行實證檢驗。

3.關于網站感知互動性影響效應的中介與調節作用

為理清感知互動性的影響機制,至少需要探討以下三個方面的問題:

(1)一些認知反應變量并沒有被考慮到。比如,推理思考(Inferential Thoughts)是指對網站提供的信息進行詳細加工,反之即為非推理思考。網站互動性越強,使用者越會進行推理思考。[47]此外,品牌或產品回憶、信息加工難度等也是非常重要的認知反應變量。未來研究可以剖析它們是否會受到以及如何受到網站感知互動性的影響。

(2)在線流體驗和感知價值是被頻繁提及的中介變量,但將兩者整合到同一模型中并對其進行實證研究的文獻較少。基于理論推演,莫倫等[7]認為,網站感知互動性通過臨場感(Telepresence)間接影響工具價值和體驗價值,并繼而影響使用者的態度和行為。臨場感被定義為在計算機媒介環境下,個體逐漸集中注意力,感知到自己“在那里”的心理狀態。可見,在線流體驗與臨場感的內涵極為接近,因此有必要進行實證研究以探明網站感知互動性影響效應的雙重中介機制。

(3)缺乏相關調節變量的研究成果。比如,對于高卷入產品,網站感知互動性與消費者反應之間的中介關系可能會更強。[24]除此之外,控制欲、瀏覽目的、網絡經驗等都有可能成為重要的調節變量。

參考文獻:

[1]CHO C,CHEON H J.Cross-cultural comparisons of interac?tivity on corporate web sites:the United States,the United Kingdom,Japan,and South Korea[J].Journal of advertising,2005,34(5):99-115.

[2]COURSARIS C K,SUNG J.Antecedents and consequents of a mobile website’s interactivity[J].New media&society,2012,14(7):1128-1146.

[3]SONG J H,ZINKHAN G M.Determinants of perceived web site interactivity[J].Journal of marketing,2008,72(2):99-113.

[4]RAFAELI S.Interactivity:from new media to communica?tion[M]//HAWKINS R P,WIEMANN J M.Advancing com? munication science:merging mass and interpersonal pro?cesses.Newbury Park,CA:Sage,1988:110-134.

[5]WU GUOHUA.Conceptualizing and measuring the per?ceived interactivity of websites[J].Journal of current issues &research in advertising,2006,28(1):87-104.

[6]HUANG MINXUE,ZHU HUAWEI,ZHOU XUECHUN.The effects of information provision and interactivity on etailerwebsites[J].Online information review,2013,37(6):927-945.

[7]MOLLEN A,WILSON H.Engagement,telepresence and in?teractivity in online consumer experience:reconciling scho?lastic and managerial perspectives[J].Journal of business re?search,2010,63(9):919-925.

[8]SEDIG K,PARSONS P,BABANSKI A.Towards a character?ization of interactivity in visual analytics[J].Journal of multi?media processing and technologies,2012,3(1):12-28.

[9]KIM J,SPIELMANN N,MCMILLAN S J.Experience effects on interactivity:functions,processes,and perceptions[J]. Journal of business research,2012,65(11):1543-1550.

[10]SOHN D.Anatomy of interaction experience:distinguish?ing sensory,semantic,and behavioral dimensions of inter?activity[J].New media&society,2011,13(8):1320-1335.

[11]KOOLSTRA C M,BOS M J.The development of an instru?ment to determine different levels of interactivity[J].Interna?tional communication gazette,2009,71(5):373-391.

[12]SUNDAR S S.Theorizing interactivity's effects[J].The infor?mation society,2004,20(5):385-389.

[13]VOORVELD H A M,NEIJENS P C,SMIT E G.The rela?tion between actual and perceived interactivity:what makes the web sites of top global brands truly interactive? [J].Journal of advertising,2011,40(2):77-92.

[14]OKAZAKI,SHINTARO.Searching the web for global brands:how American brands standardise their web sites in Europe[J].European journal of marketing,2005,39(1/ 2):87-109.

[15]KIM H.Pharmaceutical companies as a source of health in?formation:a pilot study of the effects of source,web site in?teractivity,and involvement[J].Health marketing quarterly,2011,28(1):57-85.

[16]WALTHER J B,GAY G,HANCOCK J T.How do commu?nication and technology researchers study the internet?[J]. Journal of communication,2005,55(3):632-657.

[17]RAFAELI S,SUDWEEKS F.Networked interactivity[J]. Journal of computer-mediated communication,1997,2 (4):11-27.

[18]LIU YUPING,SHRUM L J.What is interactivity and is it always such a good thing?implications of definition,per?son,and situation for the influence of interactivity on adver?tising effectiveness[J].Journal of advertising,2002,31(4):53-64.

[19]NEWHAGEN J E,CORDES J W,LEVY M R.Audience scope and the perception of interactivity in viewer mail on the Internet[J].Journal of communication,1995,45(3):164-175.

[20]CHU KUOMING,YUAN B J C.The effects of perceived in?teractivity on e-trust and e-consumer behaviors:the appli?cation of fuzzy linguistic scale[J].Journal of electronic com?merce research,2013,14(1):124-136.

[21]MCMILLAN S J.Interactivity is in the eye of the beholder: function,perception,involvement,and attitude toward the web site[EB/OL].[2015-12-08].http://web.utk.edu/~sjmc?mill/Research/mcmillsj.doc.

[22]MANN B J S,SAHNI S K.Inter-relationship of web site in?teractivity and customer outcomes building trust in internet banking web site[J].Global business review,2011,12(1):99-115.

[23]SOHN D,CHOI S M.Measuring expected interactivity:scale development and validation[J].New media&society,2013,16(5):856-870.

[24]VAN NOORT G,VOORVELD H A M,VAN REIJMERS?DAL E A.Interactivity in brand web sites:cognitive,affec?tive,and behavioral responses explained by consumers on?line flow experience[J].Journal of interactive marketing,2012,26(4):223-234.

[25]MCMAHAN C,HOVLAND R,MCMILLAN S.Online mar?keting communications:exploring online consumer behav?ior by examining gender differences and interactivity with?in Internet advertising[J].Journal of interactive advertising,2009,10(1):61-76.

[26]KO HANJUN,ROBERTS M S,CHO C.Cross-cultural dif?ferences in motivations and perceived interactivity:a com?parative study of American and Korean internet users[J]. Journal of current issues&research in advertising,2006,28(2):93-104.

[27]MCMILLAN S J,HWANG J.Measures of perceived interac?tivity:an exploration of the role of direction of communica?tion,user control,and time in shaping perceptions of inter?activity[J].Journal of advertising,2002,31(3):29-42.

[28]LIU YUPING.Developing a scale to measure the interactiv?ity of websites[J].Journal of advertising research,2003,43 (2):207-216.

[29]CYR D,HEAD M,IVANOV A.Perceived interactivity leading to e-loyalty:development of a model for cognitiveaffective user responses[J].International journal of humancomputer studies,2009,67(10):850-869.

[30]ZHAO LING,LU YAOBIN.Enhancing perceived interac?tivity through network externalities:an empirical study on micro-blogging service satisfaction and continuance inten?tion[J].Decision support systems,2012,53(4):825-834.

[31]JOHNSON G J,BRUNER G C,KUMAR A.Interactivity and its facets revisited:theory and empirical test[J].Journal of advertising,2006,35(4):35-52.

[32]YOO CHULWOO,KIM Y J,SANDERS G L.The impact of interactivity of electronic word of mouth systems and equality on decision support in the context of the e-market?place[J].Information&management,2015,52(4):496-505.

[33]NEWHAGEN J E.Interactivity,dynamic symbol process?ing,and the emergence of content in human communication [J].Information society,2004,20(5):395-400.

[34]WU GUOHUA.Perceived interactivity and attitude toward web sites[C]//AAOA CONFERENCE,MS ROBERTS.Pro?ceedings of the conference-american academy of advertis?ing.American academy of advertising,1999:254-262.

[35]YOON D,CHOI S M,SOHN D.Building customer relation?ships in an electronic age:the role of interactivity of e-com?merce web sites[J].Psychology and marketing,2008,25 (7):602-618.

[36]PARK M,PARK J.Exploring the influences of perceived interactivity on consumers'e-shopping effectiveness[J]. Journal of customer behaviour,2009,8(4):361-379.

[37]YOO W S,LEE Y,PARK J.The role of interactivity in etailing:creating value and increasing satisfaction[J].Journal of retailing and consumer services,2010,17(2):89-96.

[38]VOORVELD H,NEIJENS P,SMIT E.The interactive au?thority of brand web sites:a new tool provides new insights [J].Journal of advertising research,2010,50(3):292-304.

[39]STRADER T J,RAMASWAMI S N,HOULE P A.Per?ceived network externalities and communication technolo?gy acceptance[J].European journal of information systems,2007,16(1):54-65.

[40]KATZ M L,SHAPIRO C.Network externalities,competi?tion,and compatibility[J].The American economic review,1985,75(3):424-440.

[41]LIN K,LU H.Why people use social networking sites:an empirical study integrating network externalities and moti?vation theory[J].Computers in human behavior,2011,27 (3):1152-1161.

[42]CHIU C,CHENG H,HUANG H,et al.Exploring individu?als’subjective well-being and loyalty towards social net?work sites from the perspective of network externalities:thefacebook case[J].International journal of information man?agement,2013,33(3):539-552.

[43]HOFFMAN D L,NOVAK T P.Marketing in hypermedia computer-mediated environments:conceptual foundations [J].Journal of marketing,1996,60(3):50-68.

[44]HUANG L T,CHIU C A,SUNG K,et al.A comparative study on the flow experience in web-based and text-based interaction environments[J].Cyberpsychology,behavior and social networking,2011,14(1-2):3-11.

[45]SICILIA M,RUIZ S,MUNUERA J L.Effects of interactivi?ty in a web site:the moderating effect of need for cognition [J].Journalof advertising,2005,34(3):31-45.

[46]SKADBERG Y X,KIMMEL J R.Visitors'flow experience while browsing a web site:its measurement,contributing factorsand consequences[J].Computers in human behavior,2004,20(3):403-422.

[47]LIU Y,SHRUM L J.A dual-process model of interactivity effects[J].Journal of advertising,2009,38(2):53-68.

[48]FLOH A,MADLBERGER M.The role of atmospheric cues in online impulse-buying behavior[J].Electronic commerce research and applications,2013,12(6):425-439.

[49]FANG YUHUI.Does online interactivity matter?exploring the role of interactivity strategies in consumer decision making[J].Computers in human behavior,2012,28(5):1790-1804.

[50]MACIAS W.A beginning look at the effects of interactivity,product involvement and web experience on comprehen?sion:brand web sites as interactive advertising[J].Journal of current issues and research in advertising,2003,25(2):31-44.

[51]LUSTRIA M L A.Can interactivity make a difference?ef?fects of interactivity on the comprehension of and attitudes toward online health content[J].Journal of the american so?ciety for information science and technology,2007,58(6):766-776.

[52]FORTIN D R,DHOLAKIA R R.Interactivity and vividness effects on social presence and involvement with a webbased advertisement[J].Journal of business research,2005,58(3):387-396.

責任編輯:陳詩靜

中圖分類號:F713.50

文獻標識碼:A

文章編號:1007-8266(2016)06-0117-11

收稿日期:2016-03-09

基金項目:中國博士后科學基金面上資助項目“購物網站感知互動性的維度、影響因素及其效應研究”(2014M551017);國家自然科學基金青年項目“基于社會—認知視角下道德認同理論的綠色消費研究”(71502120);教育部人文社會科學研究項目“基于自我控制理論的網購自律缺失行為形成機理研究”(15YJA630090)

作者簡介:張初兵(1984—),男,安徽省六安市人,天津財經大學商學院副教授,博士,碩士生導師,南開大學商學院博士后,主要研究方向為消費者行為學與社交媒體營銷;吳波(1982—),女,吉林省長春市人,天津財經大學商學院教師,博士,主要研究方向為消費者行為學。

Review on Website’s Perceived Interactivity

ZHANG Chu-bing1,2and WU Bo1

(1.Tianjin University of Finance and Economics,Tianjin300222,China;2.Nankai University,Tianjin300071,China)

Abstract:Though there are some scholars have carried out research on the interactivity,which is the unique advantage and critical nature of Internet,and have made valuable achievements,there is only few of them has systematically reviewed the related articles.To better have a profound and comprehensive understand of the mechanism of users’psychological reaction to website’s perceived interactivity,we can carry out research in terms of the discrimination of related concepts,the construction of dimensions,the pre-posed factors and the influencing effect to promote the development of related research in China.So,to better improve the website’s perceived interactivity,our future related research should be carried out from such aspects as the new website’s perceived interactivity dimension and scale design and development,the pre-post factors of website’s perceived interactivity,and the intermediary and adjustment mechanism of influencing effect of website’s perceived interactivity.

Key words:website’s perceived interactivity;online flow experience;interactive marketing