互動視角下供應鏈企業雙方互動關系的實證研究

劉林艷,宋 華(.北京第二外國語學院經貿與會展學院,北京市0004;.中國人民大學商學院,北京市0087)

?

互動視角下供應鏈企業雙方互動關系的實證研究

劉林艷1,宋華2

(1.北京第二外國語學院經貿與會展學院,北京市100024;2.中國人民大學商學院,北京市100872)

摘 要:供應鏈企業雙方互動關系體現在產品交換、信息交換和社會交換中,信任是影響雙方互動關系的重要變量。對我國手機行業進行的實證研究表明,企業間的產品交換、信息交換和社會交換對渠道績效有積極的正向影響,企業間關系的緊密度在社會交換與渠道績效關系中發揮中介作用,但在產品交換和信息交換對渠道績效的影響過程中,信任的中介作用沒有得到驗證。企業應超越自身利益的范圍,從互動雙方企業整體的角度配置與整合資源,促使渠道績效提高。

關鍵詞:互動;企業間關系;渠道績效

企業間互動作為連接客戶與供應商的紐帶,在渠道績效管理中起著重要的作用。威爾遜和瑪姆蘭尼(Wilson&Mummalaneni)[1]認為,由歐洲產業營銷與研究機構(Industrial Marketing and Pur?chasing,IMP)①提出的企業間互動模型是處理購買者與供應商關系的最有效方法,該模型關注的重點是影響購買者與供應商關系的因素。

企業之間的親密關系有利于企業獲得更多的資源和能力,提高生產效率,提升創新速度,降低研發風險,并以更快的速度進入新市場。[2-5]早期的研究發現,企業主要是嵌入兩種變化的關系中,即與上游供應商的關系以及與下游客戶的關系。[6]更確切地說,企業與企業之間是相互關聯的合作網絡,產業組織的發展可以被視為協作能力的發展。[7]最新的研究從買賣雙方互動的視角分析這種互動對供應鏈企業間雙方關系的影響,拉馬尼與庫馬爾(Ramani&Kumar)[8]認為,企業間的互動有助于供需雙方的知識共享,例如供應商(上游企業)通過整理和分析從客戶(下游企業)獲取的信息,可以更好創造和傳遞產品或服務,有針對性地滿足客戶需求,提升客戶的滿意度。互動有助于供應鏈企業間合作績效的提升,但互動如何作用于企業間關系的緊密度,在互動對渠道績效影響過程中,企業間關系緊密度發揮著什么作用等問題尚需細致深入地研究。

本文首先對相關文獻進行綜述,在此基礎上提出理論框架及研究假設;其次是對研究方法及數據來源的說明,并通過調查我國手機行業的相關實踐對模型進行驗證;再次是有關數據分析及結果;最后是本文的結論、討論與局限性說明。

一、文獻綜述和研究假設

(一)企業間互動

在供應鏈管理的情境下,隨著企業獲取資源和能力邊界的外延,企業間的戰略互動變得尤為重要。企業間互動模型是由歐洲IMP首次提出的,[9]該組織對企業間互動進行了詳盡的闡述,具體包括互動的環境、氛圍、主體和互動過程,并將工業市場關系中的系列互動分為4種類型:產品或服務交換、經濟交換、信息交換和社會交換。

產品或服務交換,是各種交換的核心。產品或服務交換為顧客和銷售商之間的互動提供動力,產品或服務交換的特征對雙方之間互動過程能產生顯著影響。產品或服務有許多特征,包括標準化程度/復雜性、采購的重要性、交易的頻率、產品或服務的重要性等。布洛赫與里奇斯(Bloch &Richins)[10]指出,由于同樣的產品或服務對不同的顧客來說重要性不同,由此提出了感知產品重要性的概念,并認為重要性的感知源自于購買帶給購買者的是獲得還是損失。然而這一概念在顧客與銷售商互動過程中的作用并沒有被研究,基于此,我們用感知產品重要性來衡量這種特質。

經濟交換:雙方關系的重要程度在經濟上體現為金錢的數量。

信息交換:戰略使得購買者和銷售者之間形成協作關系,如關鍵產品和敏捷系統的開發需要大量的技術和商業信息的交換。坎寧安與特恩布爾(Cunningham&Turnbull)[11]指出,產品的復雜性對所需交換的信息數量和交換的時間有深刻的影響。如標準化產品特定技術的交換可能是不必要的,卻是購買者和銷售者之間緊密聯系的紐帶;在購買復雜的產品時,購買者與銷售者之間幾個月甚至幾年的緊密協作和信息交換是非常必要的。

社會交換:指存在于購買和銷售中心成員間的關系。人與人之間的聯系對于建立購買者和銷售者之間緊密、長期關系非常重要。社會交換有益于解決問題,而且在解除溝通障礙時尤其重要。購買者和銷售公司成員間的人際關系可以使雙方建立相互信任的關系,而相互信任是一種降低風險的機制。可見社會交換對于減少供應鏈企業間不確定性方面有著積極的影響。

由于金錢交換是單純的經濟交換,依附于產品或服務,因此本研究只從產品、信息和社會交換三個方面來分析企業間互動中的交換過程。

已有關于企業間互動的研究表明企業間的互動不僅能夠使企業與合作企業更有效地進行聯系,[12]提升企業自身的知識水平,促進雙方企業績效的提升,還能節約企業間的交易成本。[13]

(二)企業間關系緊密度

關系緊密度一直存在,只是最近才被視為關系結構的一項獨特組成部分,這種結構被定義為組織間關系的緊密和強弱程度。[14]波弗和約翰遜(Bove&Johnson)[15]認為,關系緊密度是由依賴關系環境的現存關系結構組成的一種更高層次的結構(如信任、承諾和依賴),唐納森和圖爾(Donald?son&Toole)[16]提出了一種相似的結構——關系強度,并用信任、承諾和依賴來測量。門澤爾(Men?tzer)[17]等指出,根據信任、承諾、依賴、組織相容性、愿景、領導和高層管理人員支持的不同,企業間的關系是不斷變化的。蒙茨卡(Monczka)等[18]將信任、承諾和依賴規定為關系的三個屬性,三者是相互關聯的。

在關系緊密度中,信任是最重要的。斯貝克曼(Spekman)[19]認為,信任可以稱之為戰略合作伙伴關系的基石,合作雙方的承諾會因不信任而減少很多。摩根和亨特(Morgan&Hunt)[20]認為,信任是雙方關系承諾的關鍵因素。安德森和韋茲(Anderson&Weitz)[21]也認為,除非信任關系長久,企業才能從關系中獲得利益,而關系的延續就是信任的作用,信任被定義為未來需求通過另一方行動得到滿足的信念。加內森(Ganesan)[22]將信任描述為愿意依賴他們有信心的一方的意愿。此外,還有從對方可靠性和完整性的視角對信任進行的研究。[20,23]雖然信任定義略有不同,但大多數研究者以誠實和善意來解釋信任。[24-26]本研究以信任來體現企業間關系的緊密度。

(三)渠道績效

關于渠道績效的內涵目前尚無統一的定義。在加斯金(Gaski)等[27]的研究中,渠道績效是組織間關系的結果,是銷售商與供應商關系對供應商目標的貢獻。庫馬爾(Kumar)[28]認為,渠道績效是渠道中一個企業對另一個企業的有效性和生產率的貢獻。部分學者在20世紀90年代后從行為角度研究渠道績效。吉利蘭和貝羅(Gilliland&Bel?lo)[29]、胡寶玲[30]強調渠道績效的多維性,在度量時要包括行為維度,并且行為要與渠道成員的目標相關。弗雷澤(Frazier)[31]認為,渠道關系中的兩種基本要素是行為和結果,如果只將行為作為績效評價標準,就會出現這樣的情況:績效雖然很高,但任務完成的成本、數量、時間、質量等不盡理想。在渠道實踐方面,渠道成員也是同時關注結果與行為兩個方面。德威爾(Dwyer)等[32]認為供應商在與經銷商溝通中經常強調他們所期待的結果與行為。

本文采取較寬泛的績效概念,既考慮產出(結果),也考慮投入(行為)。從這個概念出發,渠道績效為渠道一方對渠道另一方的影響做出有利于實現目標、獲得效益的積極反響。本研究通過結果指標和行為指標兩個維度來衡量渠道績效,如銷售、服務和技術支持、經營質量、及時鋪貨率、價格控制以及渠道為企業帶來的利潤等。

(四)理論框架與研究假設

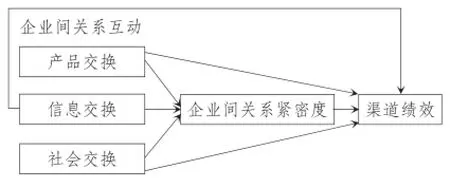

企業間互動(產品交換、信息交換、社會交換)與渠道績效的關系以及企業間關系緊密度在上述關系中的中介作用構成了本文的研究模型(如圖1所示)。

圖1 研究框架

拉馬尼和庫馬爾[8]認為,關注客戶的市場互動導向是企業競爭優勢的重要來源,有助于提升企業間關系滿意度和企業的財務績效。同樣,企業之間的互動過程有助于提高企業的渠道績效。在手機行業中,產品是企業間交換的實體,包括手機制造的原材料、零部件以及最終的成品手機,它們的交換都是在企業間形成的渠道中進行的,因此產品交換過程對渠道績效產生很大的影響,產品交換頻率的增加可以使渠道企業更加了解各自的需求,從而縮減交換過程中不必要環節,進而提高渠道績效。基于此提出如下假設:

假設1:產品交換對渠道績效有顯著的正向影響。

通過信息交換,供方企業了解其客戶方企業的具體需求以及對產品的滿意度,從而改善產品或服務,增加產品技術說明和信息支持,使其更符合需方要求。同樣,買方企業也可以了解供方企業的產品特質和服務方式,雙方合作將更加默契。在手機行業尤為明顯,手機行業產品換代的速度非常快,在2009年全國手機消費者滿意指數發布會“手機品質服務與消費維權大家談”論壇中,與會專家代表普通消費者提出了三方面的“請求”:一是手機標準化要便捷;二是手機消費信息要真實要透明;三是手機售后服務要盡責完善。這些需要都是通過信息交換來進行的,因此,手機行業中大量的信息交換會促進渠道績效的提高。由此提出如下假設:

假設2:信息交換對渠道績效有顯著的正向影響。

企業間的社會交換可以提高企業間的合作能力,使企業樂于相互合作,信任對方所提供的信息,這有助于渠道企業間的相互合作,從而降低渠道交易成本,提高渠道交易效率。手機行業是一個需要上下游企業密切合作配合的行業,上下游企業間通過社會交換可更好地掌握產品信息,更好地進行合作,供應商了解銷售方銷售情況后可以及時為其準備所需產品的數量和型號,銷售方可以及時快速地獲得所需產品。而當銷售方了解供應方的生產狀況后,可及時向其反饋自己的特定需求,使供應方更好地準備其所需產品,共同促進渠道績效的提高。由此提出如下假設:

假設3:社會交換對渠道績效有顯著的正向影響。

根據IMP集團對互動的分類及相關研究,雙方之間一定的產品交換、信息交換和社會交換之后必然會建立一定的關系,尤其是在長期的交換過程中會形成長期的關系,這種關系有助于雙方達成合作意愿,并建立更深層次的關系。因此,企業間的互動可以增強企業間的關系緊密度。在手機行業中關系非常重要,通過不斷的產品交換、信息交換和社會交換,企業間的關系會不斷加強。

加斯金[27]提出,渠道績效在于供應商與銷售商之間關系對供應商目標實現的貢獻程度,是企業間關系的結果。當企業間關系緊密度高時,渠道績效會相應提高;當企業間關系緊密度低時,渠道績效會相應降低。因此,企業間關系緊密度與渠道績效之間存在正向的關系。這一點在手機行業里也非常明顯,有渠道商介紹,包銷商需要將現貨款預付給制造企業,而不是像在與終端渠道合作時那樣采取賒銷的方式。當企業間形成良好的合作關系后,就可以通過同時支付或賒銷的方式進行,這樣就會提高渠道效率,節省中間環節,降低渠道成本,提高渠道績效。因此,我們提出如下假設:

假設4:企業間關系緊密度在產品交換與渠道績效的關系中起中介作用。

假設5:企業間關系緊密度在信息交換與渠道績效的關系中起中介作用。

假設6:企業間關系緊密度在社會交換與渠道績效的關系中起中介作用。

二、數據與測量

本研究選取我國手機行業為研究對象。選擇這一對象進行研究有如下考慮:一是為了調查相似購買情形下基本行為方式,減少行業間的差異;二是手機行業的發展已近成熟,外部環境對所選變量的影響較小;三是考慮到渠道管理在所研究行業中的重要程度,“渠道為王”的格言在手機分銷行業中尤為突出。

本研究是在調查問卷的基礎上進行的。所有問題使用李克特(Likert)5點量表,從“完全不同意”到“完全同意”。該量表首先在部分企業中進行試測,并根據實際情況加以調整,然后大范圍發放。本研究未自主開發量表,企業間互動部分借鑒IMP Group 1981年“工業市場中顧客—銷售商的關系發展”的研究成果,使用產品質量、產品重要性和產品復雜程度3個題項來測度產品交換;使用技術文件支持和技術信息2個題項來測度信息交換;使用樂于打交道、相互了解對方的問題和對對方所提供信息的信心3個題項來測度社會交換。該問卷已被梅特卡夫、卡爾和克里希南(Lynn E. Metcalf,Carl R.Frear&R.Krishnan)[33]在1992年的研究中使用。借鑒摩根和亨特[20]對信任的測度,本文使用3個題項來測度信任,分別是言行的信任、提供支持的信任、個人行為的信任。借鑒坎農和佩多(Cannon&Perreault)[34]對渠道績效的測度,本文使用2個題項來測度渠道績效,分別是行為績效和結果績效。本研究中用企業規模、年銷售額和企業總資產作為控制變量。

本研究有效問卷的回收率為56.2%(發放773份,收回508份,剔除部分內容填寫不完整或明顯有填寫錯誤的無效問卷73份,最終有效問卷435份),問卷調查時間為2012年9月至2013年7月。問卷主要通過郵寄方式發送給全國品牌手機經銷商,對于回收后發現有缺損信息的問卷,再次通過EMS或者電話加以確認。調查企業中大部分為有限責任公司,占總量的46.4%,其次為個體企業(31.3%)、民營企業(15.4%)和國有企業(4.6%);年銷售額的分布情況是低于50萬元的占7.4%,50 萬~100萬元的占9.4%,100萬~500萬元的占17.9%,500萬~1 000萬元的占18.2%,1 000萬~2 500萬元的占16.1%,2 500萬~5 000萬元的占9.9%,5 000萬~7 500萬元的占5.1%,7 500萬~1億元的占4.4%,1億~1.5億元的占3.9%,1.5億元以上的占3.8%。

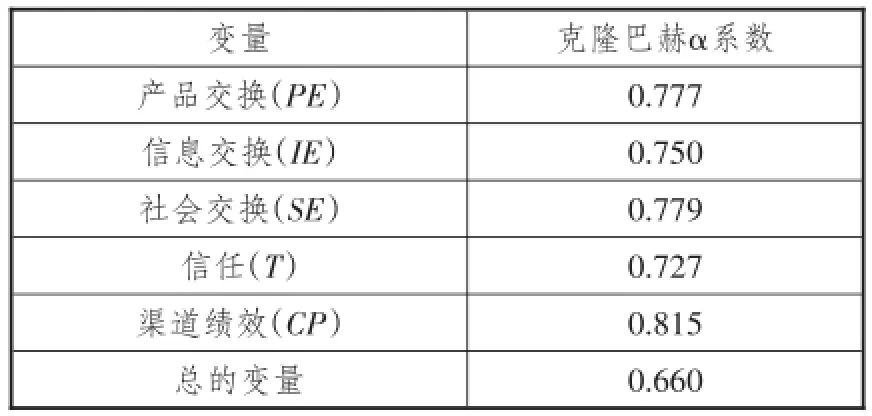

本文采用SPSS13.0軟件對構念進行信度檢驗。結果顯示克隆巴赫α系數的值均大于0.7(參見表1),表明變量測度整體具有較高的一致性。

表1 信度分析結果

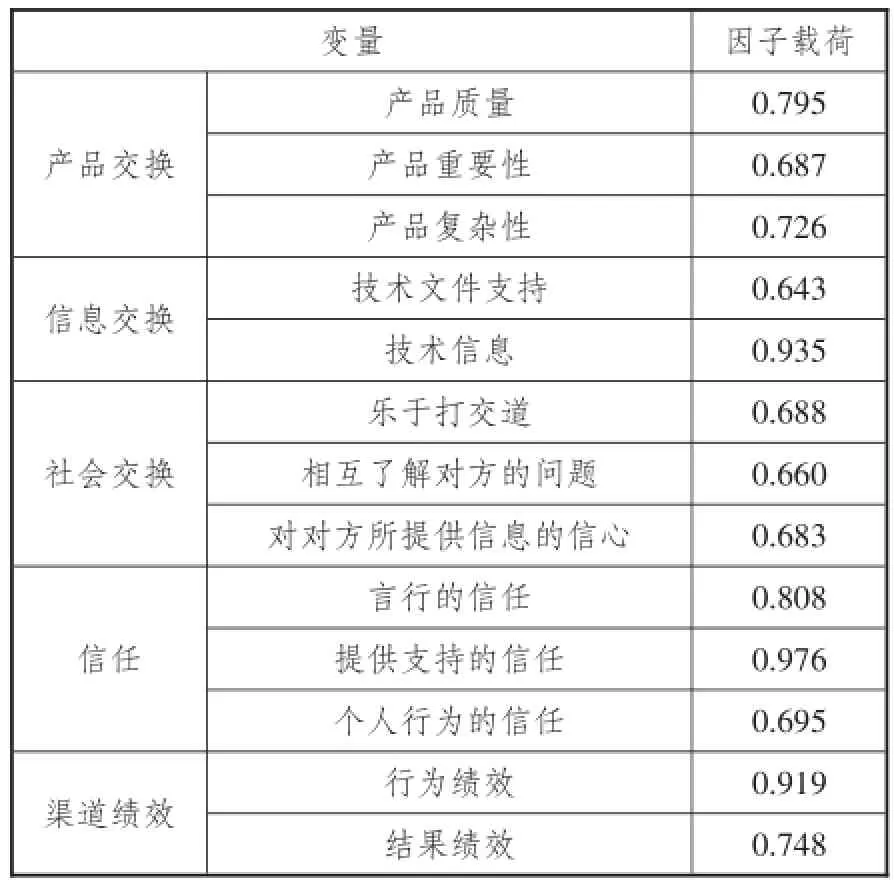

本研究采用Amos 17.0軟件對各項變量及其題項進行驗證性因子分析,結果顯示各變量間標準化后相關系數均小于0.70,表明模型適配較好。各變量因子載荷如表2所示,各變量因子載荷均大于0.60,能夠較好地反映構念特質。

表2 各變量因子載荷

本文在每一個變量的測量上,采用題項的平均值進行處理,相關系數矩陣見表3。本研究中卡方自由度比值介于1至3之間,RMSEA數值為0.073介于0.05至0.08之間,AGFI值為0.932,模型的適配較好。

表3 各變量相關系數矩陣及模型測量

據此,可以認為模型及量表的選擇有效。

三、數據結果與分析

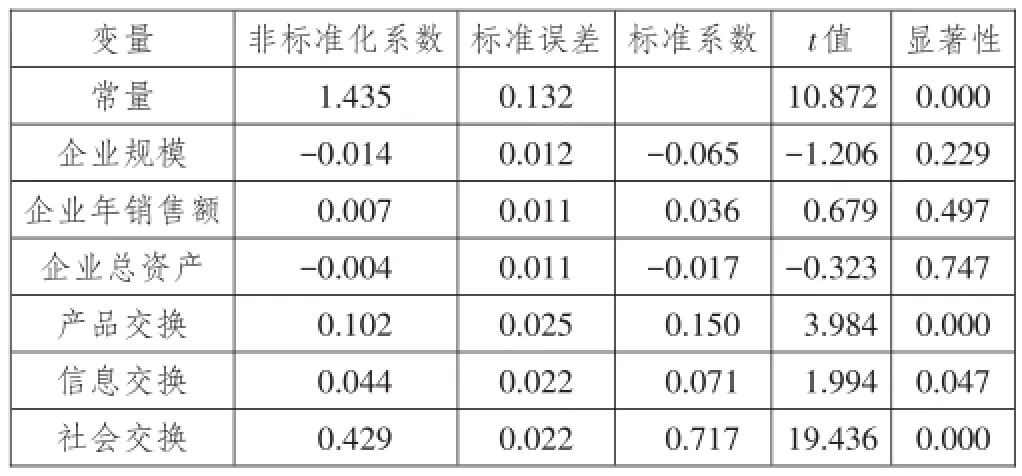

本研究使用SPSS13.0中的多元回歸分析對研究假設進行分析檢驗。對企業間互動與渠道績效之間的關系建立多元回歸模型,以企業規模、企業年銷售額和企業總資產為控制變量,代入自變量產品交換、信息交換和社會交換以及因變量渠道績效進行回歸,分析結果如表4所示。

從表4可以看出,產品交換的回歸系數為正且顯著異于零(P<0.001),表明產品交換對渠道績效具有顯著的正向影響,假設1得到驗證。信息交換的回歸系數為正且顯著異于零(P<0.05),假設2得到驗證。同樣地,假設3亦得到驗證。此外,回歸模型中,最大的VIF<1.370,自變量之間不存在多重共線性,即變量間是相互獨立的。[35]

本文采用多元線性回歸來驗證企業間關系緊密度在企業間互動與渠道績效之間關系的中介作用。首先對產品交換、信息交換和社會交換以及描述企業間關系緊密度的信任進行多元回歸分析,然后再對產品交換、信息交換、社會交換和渠道績效進行多元回歸分析。

回歸分析步驟如下:

其中CP指渠道績效,PE指產品交換,IE指信息交換,SE指社會交換,T指信任,分析結果如表4、表5、表6所示(需要說明的是,本文還對三個自變量分別進行三步驟檢驗,而不是在一個方程里進行,因為兩種方法的檢驗有一致的效果,在此僅匯報第一種檢驗方案的結果。)

表4 產品交換、信息交換和社會交換對渠道績效的回歸分析結果

從表4可知,產品交換對渠道績效的回歸系數為正且顯著異于零(P<0.001),從表5可以看出產品交換對信任的回歸系數為正且顯著異于零(P<0.001),從表6可以看出信任對渠道績效的回歸系數為正且顯著異于零(P=0.001),但產品交換對渠道績效的回歸系數仍為正且顯著異于零(P<0.001),表明信任在產品交換對渠道績效的影響中未起到中介的作用,即假設4未通過驗證。相類似,假設5亦未通過驗證,但假設6通過了驗證,即信任在社會交換與渠道績效間關系中起完全中介作用。

表5 產品交換、信息交換和社會交換對信任的回歸分析結果

表6 產品交換、信息交換、社會交換和信任對渠道績效的回歸分析結果

四、研究結論與討論

通過對實證研究中數據的多元回歸分析,假設1、假設2、假設3、假設6得到驗證,表明企業間互動對渠道績效有積極的正向作用,并且企業間關系緊密度在社會交換與渠道績效中起到中介作用,即大量的產品交換、信息交換和社會交換有助于企業間的相互信任,能對企業間的關系緊密度產生促進作用,但在產品交換和信息交換對渠道績效的影響過程中信任的中介作用并未得到驗證。

當交換過程變得越來越動態,企業間氛圍變得越來越傾向于合作時,交換因素或是交換過程中越會出現相互信任的現象,而相互信任又會為渠道提供更有效、更便捷的協作方式,促進渠道績效的提高,但由于本研究選取的手機行業本身已是一個發展相對成熟的行業,產品質量、使用技巧以及產品本身的重要性方面已被廣泛接受認可,所以,信任在產品交換對渠道績效的影響過程中的中介作用并不顯著。同樣,信息交換是針對產品特征和使用等方面信息進行的交換,這方面的信息相對成熟,信任的中介作用也不顯著。

本研究管理上的啟示在于,企業間互動行為本身是一種關系驅動的行為,企業應依據自身的資源情況,有意識地進行企業間互動。在供應鏈管理情境下,對企業間互動行為的追求可以促使高級管理者與公司決策層超越企業利益的局限,從互動雙方企業整體的角度考慮問題,更迅速有效地安排跨企業的資源優化和整合,從而使企業之間的渠道績效得到不斷提高。

本研究一定程度上豐富了互動對于績效影響的研究。拉馬尼與庫馬爾[8]認為,關注客戶的市場互動導向是企業競爭優勢的重要來源,有助于提升企業間關系滿意度和企業的財務績效。本研究將互動行為的影響擴展至對供應鏈企業的渠道績效,豐富了互動方面的實證研究,通過我國手機行業的實證研究,證明了互動與渠道績效的關系、互動與關系緊密度的關系以及關系緊密度在互動影響渠道績效過程中的作用。保羅·勞瑞斯和簡斯(Paul Laurids&Jens)[12]的研究解釋了互動行為或互動過程對企業間關系的影響,本研究通過對關系緊密度中介作用的證明過程,進一步驗證了互動與企業關系之間的緊密聯系。同時本研究在我國手機行業這一背景下將企業間互動、關系緊密度與渠道績效的關系進行實證性的檢驗,將IMP互動模型在我國進行應用,擴展了IMP互動模型在歐洲和北美之外的適用范圍,驗證了IMP互動模型中提到的那些促進在購買方和銷售方之間建立緊密關系的因素,證明了渠道中企業關系緊密度對渠道績效的影響。

本研究也存在一定的局限性。首先,本研究只針對我國手機行業進行驗證,不能保證在其他行業中該模型仍然可以被驗證。因此,以后應在其他行業甚至多個不同行業進行對比研究,以排除行業因素本身的影響。其次,本研究在使用企業間關系緊密度作為中介變量時,選用的是信任來衡量關系緊密度,但企業間關系緊密度最常用的維度包括信任、依賴和承諾,本研究對企業間關系緊密度的衡量并不全面,以后的研究可以嘗試用依賴和承諾或是三個維度同時應用來進行研究。

注釋:

①IMP Group(Industrial Marketing and Purchasing)于1976年成立,最初由來自歐洲不同國家多所院校的研究人員共同發起,致力于服務產業的營銷,目前已經成為關注服務業B2B市場營銷與采購領域相關概念及知識的非正式研究型國際組織。

參考文獻:

[1]WILSON DT,MUMMALANENI V.Modeling and measur?ing buyer-seller relationships[R].Unpublished working pa?per,ISBM,The Pennsylvania State University,1988.

[2]KOGUT B,ZANDER U.Knowledge of the firm,combina?tive capabilities,and the replication of technology[J].Organi?zation science,1992(3):383-397.

[3]EISENHARDT K M,SCHOONHOVEN C B.Resource based view of strategic alliance formation:strategic and so?cial effects in entrepreneurial firms[J].Organization science,1996(2):136-150.

[4]STUART T.Network positions and propensities to collabo?rate:an investigation of strategic alliance formation in a high-technology industry[J].Administrative science quarter?ly,1998(3):668-698.

[5]AHUJA G.Collaboration networks,structural holes,and in?novation:a longitudinal study[J].Administrative science quarterly,2000(3):425-455.

[6]ANDERSON J C,NARUS J A.Business market manage?ment:understanding,creating and delivering value[M]. New Jersey:Prentice Hall,2004.

[7]LOASBY B J.The organization of capabilities[J].Journal of economic behavior and organization,1998(2):139-160.

[8]RAMANI G,KUMAR V.Interaction orientation and firm performance[J].Journal of marketing,2008(1):27-45.

[9]IMP Group.An interaction approach[R].Understanding busi?ness marketing and purchasing,1982.

[10]BLOCH,RICHINS.After the new wears off:The temporal context of product involvement[J].The journal of consumer research,1986(2):280-285.

[11]CUNNINGHAM M T,TURNBULL P W.Inter-organiza?tional personal contact patterns[M].New York:John Wiley and Sons Ltd.,1982:304-316.

[12]PAUL H S,LAURIDS H,JENS G.Interaction episodes as engines of relationship change[J].Journal of business re?search,2008(8):877-884.

[13]FOSS N J.Networks,capabilities and competitive advan?tage[J].Scandinavian journal of management,1999(1):1.

[14]GOLICIC S L,FOGGIN J H,MENTZER J T.Relationship magnitude and its role in interorganizational relationship structure[J].Journal of business logistics,2003(1):57-76.

[15]BOVE LILIANA L,LESTER W JOHNSON.Customer rela?tionships with service personnel:do we measure close?ness,quality or strength?[J].Journal of business research,2001(2):189-197.

[16]O'TOOLE T,DONALDSON W G.Relationship gover?nance structure and performance[J].Journal of marketing management,2000(4):327-341.

[17]MENTZER JOHN T,WILLIAM DEWITT,JAMES S KEEBLER,SOONHONG MIN,NANCY W NIX,CARLO D.SMITH,ZACH G ZACHARI.Defining supply chain management[J].Journal of business logistics,2001(2):1-26.

[18]MONCZKA R M,KENNETH J P,ROBERT B H,GARY L RAGATZ.Success factors in strategic supplier allianc?es:the buying company perspective[J].Decision sciences,1998(3):553-577.

[19]LAMBE C J,C MICHAEL W,ROBERT E.Social ex?change theory and research on business-to-business rela?tional exchange[J].Journal of business-to-business market?ing,2001(3):1-36.

[20]MORGAN ROBERT M,Shelby D Hunt.The commitmenttrust theory of relationship marketing[J].Journal of market?ing,1994(3):20-38.

[21]ANDERSON ERIN,BARTON WEITZ.Determinants of continuity in conventional industrial channel dyads[J].Mar?keting science,1989(3):310-323.

[22]GANESAN SHANKAR.Determinants of long-term orienta?tion in buyer-seller relationships[J].Journal of marketing,1994(2):1-19.

[23]MOORMAN CHRISTINE,ROHIT DESHPANDE,GER?ALD ZALTMAN.Factors affecting trust in market researchrelationships[J].Journal of marketing,1993(1):81-101.

[24]ANDALEEB SYED SAAD.Dependence relations and the moderating role of trust:implications for behavioral inten?tions in marketing channels[J].International journal of re?search in marketing,1995(2):157-172.

[25]DONEY PATRICIA M,JOSEPH P CANNON.An examina?tion of the nature of trust in buyer-seller relationships[J]. Journal of marketing,1997(2):35-51.

[26]WETZELS MARTIN,KO DE RUYTER,MAMXL VAN BIRGELEN.Marketing service relationships:the role of commitment[J].Journal of business and industrial market?ing,1998(4/5):406-423.

[27]J F GASKI,J R NEVIN.The differential effects of exer?cised and unexereised power sources in a marketing chan?nel[J].Journal of marketing research,1985(2):130-142.

[28]KUMAR NIRMALYA,LOUIS W,ACHROL RAVIS S. Assessing reseller performance from the perspective of the supplier[J].Journal of marketing research,1992(5):238-253.

[29]BELLO DANIEL C,GILLILAND DAVID C.The effect of output controls,process controls,and flexibility on export channel performance[J].Journal of marketing,1997(1):1-16.

[30]胡保玲.供應商權力使用對渠道績效的影響[J].世界標準化與質量管理,2008(2):24-26.

[31]FRAZIER GARY L,ANTIA KERSI D.Exchange relation?ships and interfirm power in channels of distribution[J]. Journal of the academy of marketing science,1995(4):321-326.

[32]DWYER F ROBERT,SCHURR PAUL H,OH SEJO.De?veloping buyer-seller relationships[J].Journal of marketing,1987(4):11-27.

[33]LYNN E METCALF,CARL R FREAR,R KRISHNAN. Buyer-seller relationships:an application of the imp inter?action model[J].European journal of marketing,1992(2):27-46.

[34]CANNON JOSEPH P,PERREAULT WILLIAM D JR.Buy?er-seller relationships in business markets[J].Journal of marketing research,1999(11):439-460.

[35]HAYES A F,PREACHER K J.Statistical mediation analy?sis with a multicategorical independent variable[J].British journal of mathematical and statistical psychology,2013 (3):451-470.

[36]BARON RM,KENNY DA.The moderator-mediator vari?able distinction in social psychological research:conceptu?al,strategic,and statistical considerations[J].Journal of personality and social psychology,1986(6):1173-1182.

責任編輯:方程

中圖分類號:F274

文獻標識碼:A

文章編號:1007-8266(2016)06-0083-08

收稿日期:2016-02-13

基金項目:國家自然科學基金項目“服務化戰略的路徑選擇與協同價值創造的匹配模式研究:動態權變的視角”(71302174);國家社會科學基金項目“城市會展產業發展模式的國際比較研究”(13CGL075);北京市教育委員會科技成果轉化提升計劃項目“京津冀信息服務業協同發展模式與國際化戰略研究”;北京市教育委員會科研計劃面上項目“北京市綠色會展經濟戰略、績效與對策研究”(PXM2016-014221-000027)

作者簡介:劉林艷(1985—),女,安徽省淮北市人,北京第二外國語學院經貿與會展學院教師,博士,主要研究方向為服務供應鏈等;宋華(1969—),男,湖北省武漢市人,中國人民大學商學院教授,博士生導師,主要研究方向為物流與供應鏈管理等。

An Empirical Study of the Inter-firm Relationships between Supply Chain Enterprises under the Interaction Perspective

LIU Lin-yan1and SONG Hua2

(1.Beijing International Studies University,Beijing100024,China;2.Renmin University of China,Beijing100872,China)

Abstract:The inter-firm relationships between supply chain enterprises are demonstrated in products exchange,information exchange and social exchange;and trust is the most important measurement that has impact on this relation.The empirical study on China’s Mobil phone industry shows that products exchange,information exchange and social exchange between enterprises has positive effects on channel performance;relationship tightness plays an intermediary role in the relationship between social exchange and channel performance;while the intermediary role of trust in the relation between product exchange and channel performance and the relation between information exchange and channel performance has not been testified.The related enterprises should go beyond their own interests,distribute and integrate resources from the angle of the overall interests of both enterprises that have interactive relation,and promote the improvement of channel performance.

Key words:interaction;inter-firm relationships;channel performance