穴位貼敷輔助治療慢性心力衰竭病人胃腸功能不全的臨床研究

姚耿圳,馬柳玲,馬碧茹,潘光明,張敏州

?

穴位貼敷輔助治療慢性心力衰竭病人胃腸功能不全的臨床研究

姚耿圳,馬柳玲,馬碧茹,潘光明,張敏州

廣東省中醫院(廣州 510120)

摘要:目的探討穴位貼敷治療慢性心力衰竭病人胃腸功能不全的臨床療效。方法篩選慢性收縮性心力衰竭病人60例,隨機分為干預組(30例)與對照組(30例),通過對比治療后的胃腸功能不良評分及心力衰竭生活質量量表評分,評價穴位貼敷干預慢性心力衰竭并胃腸功能不全病人臨床效果。結果胃腸功能不全總有效率,干預組為86.7%,對照組為60.0%,干預組明顯優于對照組(P<0.01);生存質量總積分方面,干預組優于對照組(P<0.01)。結論穴位貼敷能有效改善心力衰竭病人胃腸功能,并對改善心衰病人生存質量有一定效果。

關鍵詞:心力衰竭;胃腸功能不全;穴位貼敷;生存質量;心悸

慢性心力衰竭(CHF)病人多因胃腸血供不足和(或)體循環淤血而出現腹脹、納差、惡心、嘔吐等胃腸功能不全情況,并可影響口服藥物吸收和治療效果。

采用藥物通過特殊穴位如神闕穴等在臨床實踐中常可減輕病人胃腸道不適癥狀,而溫通辛散藥物或因切合心力衰竭基本病機可取得更佳療效。現報道如下。

1資料與方法

1.1診斷標準心力衰竭診斷標準:參照《中國慢性心力衰竭診斷治療指南》(2007版)[1]及《中藥新藥臨床研究指導原則》心力衰竭部分[2]。胃腸功能不良診斷標準:參照我國1995年重修多臟器功能失常綜合征

(MODS)病情分期診斷及嚴重程度評分標準[3]。

1.2納入標準符合上述中西醫診斷標準者;心功能分級(NYHA分級)屬于Ⅱ級~Ⅳ級者;符合胃腸功能不全者;年齡小于75歲;知情同意者。

1.3排除標準明顯智能、認知障礙,嚴重精神疾病;合并其他嚴重影響預后的軀體疾病(如嚴重腎功能不全、惡性腫瘤等);惡性心律失常;妊娠或哺乳期婦女。

1.4一般資料2015年1月—2016年2月廣東省中醫院心臟科住院和門診的CHF病人60例。采用隨機對照的研究方案分為干預組和對照組各30例。試驗方案經過廣東省中醫院倫理委員會批準。因療程短,無病例脫落。

1.5干預方法對照組:常規予以臥床休息、低流量給氧、限鹽等基礎治療,基礎用藥為血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)、β受體阻滯劑、利尿劑,若不能耐受ACEI改服血管緊張素Ⅱ受體阻斷藥(ARB),根據病情需要應用洋地黃類藥物、醛固酮受體拮抗劑等。治療組:在常規治療基礎上,給予中藥穴位貼敷,方法如下:五爪龍50 g,肉桂25 g,丁香50 g,莪術25 g,萊菔子50 g,冰片25 g,共研成粉末混勻,每次取藥末5 g~10 g,取生姜少許研碎取汁,用生姜汁將藥末和勻攢丸,將藥丸貼敷于神闕、足三里(雙)、內關(雙)、中脘(雙)。兩組均以2周為1個療程,連續用藥1個療程后進行療效評定。

1.6療效指標

1.6.1胃腸功能不全評分參照1995年重修MODS 病情分期診斷及嚴重程度評分標準[3]及《中藥新藥臨床研究指導原則》痞滿部分[2]制定。以腹脹、腸鳴音、惡心嘔吐、胃液潛血實驗、食欲不振及大便不暢等6個指標評分,均按輕、中、重分級,分別計為1分、2分、3分。6分~10分為輕度;11分~14分為中度;15分~18分為重度。療效評定標準:總療效以癥狀總積分計算,療效指數=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分;顯效為療效指數在70%以上者,有效為療效指數40%~70%者,無效為療效指數不足40%者,加重為治療后積分超過治療前積分。

1.6.2生活質量評分采用明尼蘇達心力衰竭生活質量量表進行評定,該量表由21個條目組成,每個條目最高得分為5分,最低分為0分,各條目得分相加得總分,得分越高,生存質量越差;得分越低,生存質量越好。

2結果

2.1兩組基線資料比較(見表1)兩組基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

表1 兩組基線資料比較

2.2兩組生活質量比較(見表2)干預組和對照組治療后生活質量評分比較,差異有統計學意義(P<0.01)。

表2 兩組生活質量總分比較(±s) 分

2.3兩組胃腸功能不全總積分值比較(見表3)結果顯示胃腸功能不全積分優于對照組(P<0.01)。

表3 兩組胃腸功能不全總積分比較(±s) 分

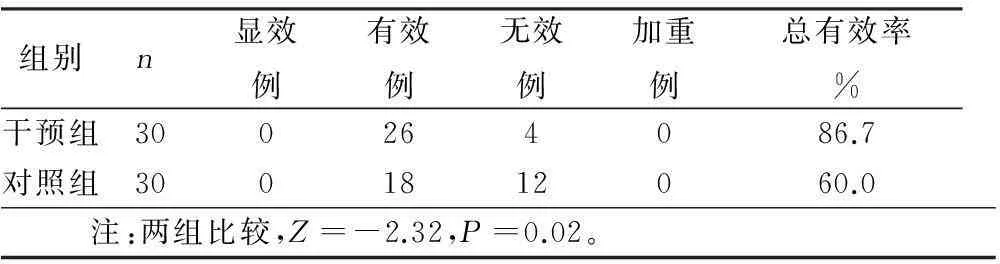

2.4兩組胃腸功能不全療效評價(見表4)干預組總有效率為86.7%,對照組總有效率為60.0%,干預組療效優于對照組(P<0.05)。

表4 兩組胃腸功能不全療效比較

2.5安全性比較兩組病人均未見血、尿、便常規,肝腎功能異常,干預組未出現過敏反應。

3討論

心力衰竭病人胃腸道最容易受到影響,往往存在胃腸功能不全,目前認為該現象與血流供給減少及胃腸道屏障功能缺失相關[4]。對心力衰竭病人胃腸道發生的改變進行干預與治療,有助于改善心力衰竭癥狀,阻止心力衰竭進展。既往研究顯示:穴位貼敷療法具有副反應少、損傷小等優點且對減輕胃腸功能不全有較好作用。任路輝等[5]運用二烏溫陽貼穴位貼敷治療慢性心力衰竭病人取得一定效果,李杰等[6]使用復方丁香開胃貼貼敷神闕穴干預心力衰竭伴腹脹病人有效。穴位貼敷療法治病理論基礎主要源于四個方面[7]:即整體觀念、經絡學說、腧穴作用以及藥物吸收作用等。現代藥理學研究發現經穴對藥物具有外敏感性和放大效應,因為穴位皮膚角質層較薄,較周圍皮膚阻抗力為低,以及經絡系統是低電阻的運行通道。因此,藥物貼敷于特殊經穴,能迅速在相應組織器官產生較強的藥理效應,起到單相或雙相調節作用[8]。

神闕穴位于腹中部之肚臍中央,鄰近胃與大小腸,有健脾胃、理腸止瀉作用。《針灸大成》謂:“神闕治腹中虛冷,傷敗臟腑,腸鳴泄利不止,壯如流水聲”,《甲乙經》言:“腸中常鳴,時上沖心,灸臍中”。足三里為胃經要穴,且為胃之下合穴。《靈樞經》有“合治內腑”之說,還有“邪在脾胃……皆調于足三里”,因此有“肚腹三里留”之謂,即一切胃之病癥如惡心嘔吐、腹脹、腹痛、腸鳴、消化不良等皆可考慮從足三里治療。中脘,別名胃脘,內部適當胃的中部,主治胃疾,因名中脘,此穴為胃之募穴,又是八會穴之腑會,通治六腑病癥。《針灸甲乙經》謂:“胃脹者,腹滿胃脘痛,鼻聞焦臭,妨于食,大便難”,“心痛有塞,難以俯仰,心病沖胃,死不如人”,“腹脹不通,寒中傷飽,食欲不化”。內關治療心胸疾病要穴,具有寧心安神、通絡止痛的功效,還有和胃降逆止嘔的作用,常用于惡心、嘔吐、呃逆的病癥,故有“心胸內關謀”的古訓。

國醫大師鄧鐵濤認為心力衰竭診療應用“五臟相關”理論指導,心脾為子母關系,心火與脾土之間互為影響,因而心力衰竭胃腸功能不全病機為心脾氣虛,痰濕瘀中阻,在臨床實踐中采用“調脾護心”法治療取得良好效果[9]。國醫大師鄧鐵濤治療心力衰竭時喜用廣東草藥五指毛桃根,又名南芪,益氣而不傷陰,為補氣化痰首選佳品。肉桂補命門不足,益火消陰,《本草經疏》謂:“肉桂、桂心治命門真火不足,陽虛寒動于中,及一切里虛陰寒,寒邪客里之為病。蓋以肉桂、桂心甘辛而大熱,所以益陽;甘入血分,辛能橫走,熱則通行,合斯三者,故善行血”。丁香和胃降逆止嘔,目前已開發為產品的丁香開胃貼具有減少心力衰竭腹脹的效果。萊菔子為理氣治痰要藥。朱丹溪謂:“萊菔子治痰,有推墻倒壁之功”;張錫純言:“萊菔子,無論或生或炒,皆能順氣開郁,消脹除滿,此乃化氣之品,非破氣之品。蓋凡理氣之藥,單服久服,未有不傷氣者,而萊菔子炒熟為末,每飯后移時服錢許,借以消食順氣,轉不傷氣,因其能多進飲食,氣分自得其養也。若用以除滿開郁,而以參、芪、術諸藥佐之,雖多服久服,亦何至傷氣分乎”。莪術有很強的行氣破血作用,現代臨床中有用于治療胃病瘀血證者,還有一定的開胃消食作用,可改善胃功能、減少腹脹。冰片具有很好的“穿透”作用,協助其他藥物直接穿透皮膚進入血液循環,發揮療效。本研究選用神闕、足三里、內關、中脘等具有調節胃腸功能作用穴位,并結合心力衰竭胃腸功能基本病機,選用五爪龍、肉桂、丁香、冰片等溫通辛散類中藥進行研究,結果初步顯示:該方法對改善心力衰竭病人胃腸功能不全及提高生存質量積分有較好效果。從胃腸功能不全療效比較,干預組總有效率為86.7%,對照組總有效率為60.0%,干預組明顯優于對照組(P<0.01)。兩組治療前后胃腸功能不全總積分比較,治療前兩組總積分差異無統計學意義(P>0.05),但治療后干預組積分為(6.50±0.86)分,對照組為(7.67±1.84)分,兩組治療后比較差異有統計學意義(P<0.01),干預組優于對照組。采用明尼蘇達生存質量量表進行評分亦顯示干預組效果優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示穴位貼敷能有效改善心力衰竭病人胃腸功能,并對改善心衰病人生存質量有一定效果。

參考文獻:

[1]中華醫學會心血管病學分會.慢性心力衰竭診斷治療指南[J].中華心血管病雜志,2007(12):1076-1095.

[2]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國中醫藥科技出版社,2002:77-85.

[3]王今達,王恩.多臟器功能失常綜合征(MODS)病情分期診斷及嚴重程度評分標準[J].中國危重病急救醫學,1995,7:346-347.

[4]于佳慈,王嵐峰.慢性心力衰竭中胃腸系統變化的意義[J].世界華人消化雜志,2006,14(17):1721-1725..

[5]任路輝,王皓光.二烏溫陽貼穴位貼敷治療慢性心力衰竭患者30例[J].中醫雜志,2012,53(10):874-876.

[6]李杰,黃桂寶,張小燕,等.復方丁香開胃貼貼敷神闕穴治療慢性心功能不全合并腹脹患者的療效觀察[J].現代臨床護理,2010,9(5):15-16.

[7]張艷宏.穴位貼敷療法的理論基礎及目前應用現狀[J].甘肅中醫,2007,20(2):1-3.

[8]劉強,周莉玲,李銳.中藥透皮吸收制劑的研究思路[J].中藥新藥與臨床藥理,1997,8(2):116-118.

[9]黃春林,鄒旭.中醫臨床診治心血管科專病[M].第3版.北京:人民衛生出版社,2013:198-199.

(本文編輯郭懷印)

基金項目:2014年建設廣東省中醫藥強省資助科研課題(No.20141087)

通訊作者:張敏州,E-mail:minzhouzhang@yahoo.com.cn

中圖分類號:R541.6R256.2

文獻標識碼:A

doi:10.3969/j.issn.1672-1349.2016.11.002

文章編號:1672-1349(2016)11-1188-04

(收稿日期:2015-12-29)