奧卡西平對部分性發作癲癇病人認知功能以及腦電圖的影響

袁肖征,余 勇,趙學敏

?

奧卡西平對部分性發作癲癇病人認知功能以及腦電圖的影響

袁肖征,余勇,趙學敏

安徽省宿州市皖北煤電集團總醫院(安徽宿州 234011),E-mail:white_blue123@163.com

摘要:目的 探討奧卡西平對部分性發作癲癇病人認知功能以及腦電圖的影響。方法 選擇2010年9月-2013年9月我院收治的108例部分性發作癲癇病人,將其隨機分為A組(55例)、B組(53例),其中A組給予奧卡西平進行治療,B組給予卡馬西平治療,治療6個月后比較兩組病人認知功能以及腦電圖的變化情況。結果A組病人治療后全量表智商(FIQ)評分較治療前顯著提高(P<0.05),而B組治療前后FIQ評分差異無統計學意義(P>0.05),治療后,A組FIQ評分顯著高于B組(P<0.05)。治療后兩組腦電圖評定,A組正常23例,明顯好轉14例,好轉8例,無變化8例,癇樣放電增加2例;B組正常9例,明顯好轉17例,好轉10例,無變化7例,癇樣放電增加10例。兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。A組θ波治療前后差異具有統計學意義(P<0.05),B組α、θ波治療前后差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 奧卡西平單藥治療部分性發作癲癇,能夠有效改善病人的認知功能,減少病人癇樣放電的發生,且對病人腦電背景波的影響較小。

關鍵詞:奧卡西平;部分性發作癲癇;認知功能;腦電圖

癲癇是臨床工作中常見的一種神經系統疾病,據報道顯示,癲癇病人均存在不同程度的認知功能障礙[1]。奧卡西平(oxcarbazepine)是卡馬西平的一種衍生物,其通過阻斷機體神經細胞離子通道而發揮抗癲癇的作用,目前主要用于4歲以上部分性癲癇病人的治療[2-3]。作為一種新型的抗癲癇藥物,對于其臨床療效的研究已有許多相關報道,但是對于奧卡西平對病人認知功能以及腦電圖影響的研究卻較為鮮見。本研究選取我院108例部分性發作癲癇病人,探討奧卡西平對部分性發作癲癇病人認知功能以及腦電圖的影響。

1資料與方法

1.1臨床資料選擇2010年9月—2013年9月我院收治的108例部分性發作癲癇病人,其中男46例,女62例;年齡18歲~73歲(34.19歲±6.35歲);其中顳葉癲癇83例,額葉癲癇17例,枕葉癲癇5例,頂葉癲癇3例。入組病人均符合1989年國際抗癲癇聯盟所發布的關于癲癇以及癲癇綜合征的相關診斷標準。按照隨機數字表法將108例病人隨機分為A組和B組。A組55例,男22例,女33例;年齡(32.97±7.21)歲;顳葉癲癇44例,額葉癲癇7例,枕葉癲癇3例,頂葉癲癇1例。B組53例,男24例,女29例;年齡(34.87±5.98)歲;顳葉癲癇39例,額葉癲癇10例,枕葉癲癇2例,頂葉癲癇2例。兩組病人在性別、年齡等一般資料方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經我院倫理委員會批準同意。

1.2入組標準①年齡在18周歲以上;②體重在50 kg以上;③入組病人均為新診斷病人,在此之前均未服用過任何抗癲癇的藥物;④病人自愿簽署知情同意書,愿意配合本研究。

1.3排除標準①合并智力低下、神經系統進行性或者變形性疾病、智力運動發育落后、遺傳代謝疾病病人;②合并心、肝、腎、肺、血液系統以及免疫系統等嚴重原發性疾病病人;③服藥依從性不佳的病人。

1.4治療方法A組給予奧卡西平(浙江九洲藥業股份有限公司,批號:H20133111)治療,起始劑量為每次150 mg,每日1次,服用1周后增加至每次300 mg,每日2次,以此作為最初的目標劑量,然后再根據病人的臨床情況適當加量,最高劑量不超過每次600 mg,每日2次。B組給予卡馬西平(江蘇同禾藥業有限公司,批號:H2066691)治療,起始劑量為每次100 mg,每日1次,服用1周后增加至每次200 mg,每日2次,以此作為最初的目標劑量,然后再根據病人的臨床情況適當加量,最高劑量不超過每次400 mg,每日2次。

1.5認知功能測評方法分別于治療前、治療后6個月采用韋氏成人智力量表中國修訂本(WAIS-RC)對病人認知功能進行綜合測評,測評按照《韋氏智力量表操作手冊》進行,測評病人的語言智商(VIQ)、操作智商(PIQ)以及全量表智商(FIQ),病人治療前后認知功能判斷以FIQ為標準。

1.6腦電信號分析方法及評定方法分別于治療前、治療后6個月,選取病人清醒、臥位、安靜、閉目、無偽差以及基線平穩狀態20 min的腦電圖計算α節律頻率的變化情況;比較治療前后兩組病人腦電背景活動的變化,頻率范圍0.5 Hz~30 Hz,分為δ(0.5 Hz~3.8 Hz)、θ(4 Hz~7.8 Hz)、α(8 Hz~12.8 Hz)以及β(13 Hz~30 Hz)共4個頻段。

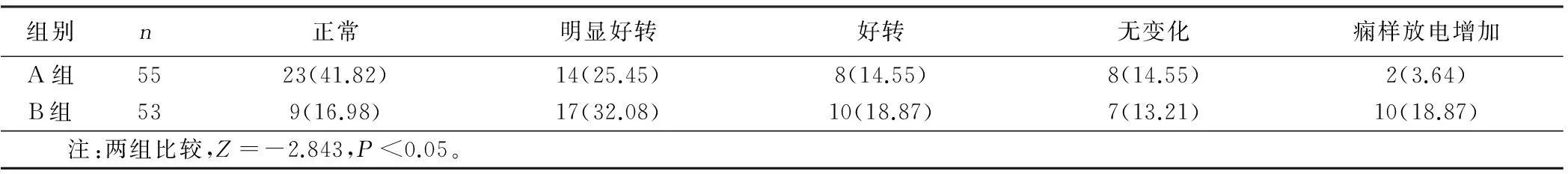

根據治療后病人的腦電圖變化進行評定:①正常,病人治療后癇樣放電完全消失;②明顯好轉,病人治療后癇樣放電減少50%以上;③好轉,病人治療后癇樣放電減少25%~49%;④無變化,病人治療后癇樣放電減少不足25%;⑤癇樣放電增加,病人治療后癇樣放電較治療前增加。

2結果

2.1兩組治療前后FIQ評分比較(見表1)治療前,兩組病人FIQ評分差異無統計學意義(P>0.05);治療后A組病人FIQ評分較治療前顯著升高(P<0.05),B組病人治療前后FIQ評分差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組病人FIQ評分比較差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組病人治療前后FIQ評分變化(±s) 分

2.2兩組病人治療后腦電圖評定比較(見表2)兩組病人治療后腦電圖評定比較,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組病人治療后腦電圖評定比較 例(%)

2.3兩組治療前后α、θ、δ波的變化(見表3)A組治療前后比較,α、δ波差異無統計學意義(P>0.05),而θ波治療前后比較差異有統計學意義(P<0.05);B組治療前后比較,δ波差異無統計學意義(P>0.05),而α、θ波治療前后差異有統計學意義(P<0.05)。

表3 兩組治療前后α、θ、δ波的變化(±s)

3討論

癲癇是由于機體腦神經元異常放電所導致的慢性反復發作性的神經系統疾病,是神經系統的一種常見病和多發病。據不完全統計,我國大約有900多萬癲癇病人,其中活動性癲癇病人600萬人,并且以每年40萬新發病例的速度在增長,調查顯示,在我國大約有65%的癲癇病人并沒有接受正規的治療[4-5]。由于病人缺乏相應的科學知識,并且受到傳統習俗以及迷信思想的影響,以至于我國許多癲癇病人未接受正規而有效的治療,由于癲癇的反復發作,對于病人的生活質量以及社會工作能力帶來了嚴重的影響,且對于個人以及社會均造成了很大的危害[6]。目前對于癲癇的治療主要以藥物治療為主,大量的研究關注于藥物對病人的療效以及不良反應,而對于病人認知功能以及腦電圖的影響研究較為少見。據相關文獻報道[1],癲癇病人均伴有不同程度的認知功能障礙。認知功能是機體獲取信息、加工信息、處理信息,以及對信息做出反映的能力,例如對抽象事物的概括能力、判斷事物的能力、計算能力等。影響病人認知功能障礙的因素有很多,例如癇性發作的特點、病人社會心理因素、受教育程度以及治療藥物等[7-8]。

由于目前對于癲癇的治療,仍然以藥物治療為主要治療方式,理想的抗癲癇藥物不僅能夠明顯抑制病人癲癇的發作、減少病人臨床癲癇樣放電,而且要求藥物對于病人的認知功能無影響或者能夠改善病人認知功能[9]。本研究比較了奧卡西平與卡馬西平治療部分性發作癲癇病人6個月之后對病人認知功能的影響,結果顯示,治療后A組病人FIQ評分較治療前顯著提高(P<0.05),而B組治療前后FIQ評分差異無統計學意義(P>0.05),治療后A組FIQ評分顯著高于B組(P<0.05),表明奧卡西平對病人認知功能有著明顯的改善作用,這與國內相關研究結果相似[10]。

通常情況下,若抗癲癇藥物能夠較好地控制病人臨床發作時,其癇樣放電將明顯減少。本研究中,運用病人癇樣放電減少情況評價兩組病人治療后腦電圖的變化情況,結果顯示,治療后,A組正常23例,明顯好轉14例,好轉8例,無變化8例,癇樣放電增加2例;B組正常9例,明顯好轉17例,好轉10例,無變化7例,癇樣放電增加10例。兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05),表明奧卡西平治療后,能夠更好地減少病人癇樣放電的發生,從而有效控制病人病情。本研究進一步分析藥物對病人腦電圖背景活動的影響,結果顯示,奧卡西平治療病人θ波治療前后差異有統計學意義(P<0.05),而卡馬西平治療病人α、θ波治療前后差異有統計學意義(P<0.05)。表明奧卡西平對病人腦電圖背景波的影響更小。

綜上所述,奧卡西平單藥治療部分性發作癲癇,能夠有效改善病人認知功能,減少病人癇樣放電的發生,且對病人腦電背景波的影響較小。

參考文獻:

[1]葉冰,黃華品,車春暉,等.癲癇復雜部分性發作患者認知功能與海馬質子磁共振波譜改變相關性分析[J].中華神經醫學雜志,2010,9(2):158-161.

[2]陳健,鄒麗萍,趙錳,等.奧卡西平混懸液治療學齡前兒童癲癇療效及安全性研究[J].中華神經醫學雜志,2014,13(4):398-401.

[3]陳桃,郭渠蓮,楊義玲,等.左乙拉西坦與奧卡西平對兒童癲癇的療效比較[J].重慶醫學,2013,42(16):1826-1827.

[4]Engel J,McDermott MP,Wiebe S,et al.Early surgical therapy for drug-resistant temporal lobe epilepsy:a randomized trial[J].JAMA,2012,307(9):922-930.

[5]中華醫學會神經病學分會腦電圖與癲癇學組.抗癲癇藥物應用專家共識[J].中華神經科雜志,2011,44(1):56-65.

[6]常琳.中國癲癇流行病學調查研究進展[J].國際神經病學神經外科學雜志,2012,39(2):161-164.

[7]吳永忠,常履華,盛學梅,等.學齡期癲癇患兒治療前后認知功能狀況與相關因素分析[J].實用醫學雜志,2010,26(14):2601-2602.

[8]李志梅,丁成赟,趙永青,等.顳葉癲癇患者認知功能及其影響因素的研究[J].腦與神經疾病雜志,2009,17(6):405-408.

[9]朱國行,吳洵昳,虞培敏,等.新診斷癲癇患者的規范化藥物治療[J].中華神經科雜志,2011,44(1):6-9.

[10]陳銀波,王江濤,王麗君,等.奧卡西平混懸液單藥治療2歲~4歲新診斷的部分性癲癇患兒的臨床觀察[J].中華神經科雜志,2012(10):730-733.

(本文編輯郭懷印)

中圖分類號:R742.1R259

文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1672-1349.2016.11.036

文章編號:1672-1349(2016)11-1288-03

(收稿日期:2015-12-08)