理學背景下的康里巎巎事略

■褚明月

?

理學背景下的康里巎巎事略

■褚明月

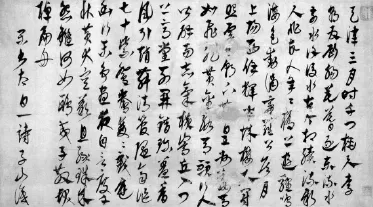

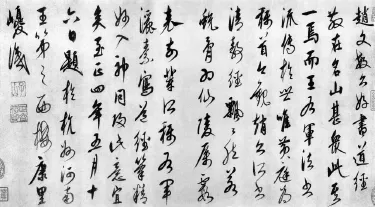

有元一代,康里巎巎與趙孟頫并稱為“南趙北巎”,在元代趙孟頫書風一統書壇的境遇之下,其以遺世獨立、迥異時流的書風確立了在元代書法史的地位。康里巎巎博通群書,擅楷、行、章草及今草書體,楷書師法顏真卿和虞世南、行草書師法魏晉及章草、懷素等,他善懸腕作書,行筆迅急,筆法遒媚,轉折圓動。其《李白詩卷》將章草與今草相化合的變體書風具有非凡的書史意義。康里巎巎對元明兩代書風有著深遠的影響,一生屢下江南,曾出任江南行臺治書侍御史,浙西廉訪史,江浙行省平章政事,學生眾多如饒介、危素、王余慶、金哈剌、詹希元等,對于江南書風的演進有很大的影響。其雜章草及今草的書風為后來的危素和饒介沿承,又澤披至宋克,宋廣及宋瓓,乃至后來的文征明。

中國書法一向有書如其人之論,如楊雄云:書,心畫也。劉熙載 《藝概·書概》云:書,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。書貴入神,而神有我神他神之別,入他神者,我化為古也;入我神者,古化為我也。[1]高明的書法家對于傳統深入汲取,而又大力彰顯我神。“他神”是古代書家人格精神和生命狀態的折射,“我神”則是自我對社會及人生的體悟而表現出來的風格。董其昌在 《畫禪室隨筆》中說:…總之欲造極處,使精神不可磨沒。所謂神品,以吾神所著故也。何獨書道,凡事皆爾。[2]法國布封云:風格即人,中外理論家將藝術本體與作品聯系一起來考察,這樣更能深刻的認識藝術家及其作品。

康里巎巎有著深厚的理學背景,他出身貴胄,家世顯赫,自幼入國學接受漢文化的熏陶,深受其師理學家許衡的影響,其立身處世皆以儒家精神為根柢。他促進了奎章閣的設立和元代科舉考試,并建議皇帝修繕《經國大典》,以其擔任元文帝、元順帝的經筵官的特殊身份,在政治措施上推動了漢文化的弘揚,對于元代漢文化的復興功不可沒。在對書法史的研究中,對康里巎巎的深入度還遠遠不夠,就理學對其的影響更沒有文章談及,本文就理學背景下的康里巎巎事略略作闡述。

一、元代理學及許衡學說

肇始于北宋時期的理學到南宋由朱熹集大成,成為儒家學說的主流,宋代理學家對儒家學說體系的建構也標志著儒學發展到了一個新的階段,元代伊始,自蒙古政權統治以后,中原儒士也積極向統治者灌輸傳統倫理觀念,理學發展到元代有了新的特征,雖然未像宋代一樣建構了新的儒學體系,但元代對于理學的貢獻在于將之推到了一個通俗化與普及化的歷史階段。基于歷史的情勢,元代將儒學確定為統治思想,而元代理學也必定打上時代之烙印。

元帝國建立伊始,疆域遼闊,各地經濟文化發展極不平衡,特別是長期處于國家邊陲的少數民族對于儒學與理學知之甚少。為了推行和普及理學并確立理學的主導地位,將思想精英的理學思想轉變為通俗化的理學,元代理學家以許衡為代表不遺余力,讓理學發展到了一個新的階段。他們從兩個方面展開并實施,其一,經學通俗化。儒家的經典著作是理學思想體系的基礎,經學的通俗化使得普通民眾能容易接受,這是理學廣泛傳播的方便法門。宋代理學是基于四書而成的,元代理學家們對于四書作了很多的梳理與解讀,如許衡[3]的 《大學直解》和 《中庸直解》等。其二,儒家人倫道德學說成為理學通俗化的突破口。人倫道德是理學的重要基礎,元代理學的發展史其實也是儒家人倫道德通俗化和普及化的歷史。

許衡 (1209-1281),字仲平,號魯齋,元代懷慶河內 (今河南焦作)人,元初著名理學家,歷任京兆提學、中書左丞、國子祭酒等職。于1281年病故,謚號文正,封號尊崇,備受禮遇。在元代有人將他與吳澄譽為思想界的雙璧,朱熹后第一人。1242年,許衡問學于姚樞,姚樞得南宋儒士趙復所傳授伊洛之學,許衡從姚樞處得 《伊川易傳》、朱熹 《論孟集注》、《中庸、大學章句》、《小學》等著作,手不釋卷,日夜研讀。元代虞集評其曰:“使國人知有圣賢之學,而朱子之書得行于斯世者,文正之功甚大也。”(蘇天爵左丞許文正公許衡對元代道統確立的貢獻主要表現在兩個方面:其一、接續“君子之道統而為不世出之臣”;其二、提出“圣人之道惟仁與義也”。提出元代版儒家道統之學又高揚道統之學,對于元代道統的發展是功不可沒的。陳谷嘉先生說:“許衡一生的主要貢獻是對理學的傳播和普及,具體表現在兩個方面:一、許衡為元代確立儒家的道統和人倫道德學說作出了和貢獻。其二,為理學走出書齋融入社會和貼近百姓大眾生活作出了貢獻。”[4]許衡的教育實踐促進了程朱理學的弘揚。從內容上來看,許衡的教育宗旨和教育內容是對程朱理學的繼承;效果上,許衡的教育實踐極大地促進了程朱理學的普及和傳播。

許衡在 《大學直解》中提出“一切都要以修身作根本”,在對 《大學》中的“庶人是眾人,壹是一切。自天下而下諸侯、卿大夫以至于庶民百姓,貴賤雖不同,一切都要以修身為根本。”(《魯齋遺書》卷四)認為修身對于每一個人都是至關重要的。他認為能正心才能修身,能修身才能齊家,能齊家才能治國,能治國才能平天下,那誠意格物致知都從這上頭做根腳來。宋儒提到的致知、內省、自反、寡欲、克已、主一、慎獨等,許衡均有所論及,他也提出了持之以恒的漸進性的修身原則,此為量的積累過程。

許衡在 《中庸直解》中對于“戒懼工夫”的道德修養也作了比較詳細的闡述,認為此工夫是修養中的不二法門。也認為“戒懼工夫”是 《中庸》首創,其他儒家經典均無論及。此工夫既是見聞感覺上的道德警戒力,也是“敬”、也是“慎獨”,是動靜得兼而內外互見的修養功夫,這是元代理學家道德修養論的特色。

許衡力踐躬行推崇程朱理學,從事教育四十余年,門徒弟子眾多,他們的努力使得程朱理學在元初得到了極大的弘揚和發展。可以說,元代理學的官學化是元代理學的重要特征,論證并維護了元統治的合理性,而如許衡為代表的理學家將理學的世俗化、倫理化又進一步將理學實用化,這為元代文人奠定了思想基礎,這也成了元際文人的基本心理特征。

二、理學背景下的康里巎巎事略

元時北方有尚顏書風,陶宗儀于 《書史會要》中記載擅于顏書者主要有許衡、王惲、劉賡等人。許衡擅顏書,《魯齋遺書》卷13記載:“先生教諸生習字,必以顏魯公為法。”康里巎巎與其兄康里回回自幼肆業國學,皆師從許衡,并深受其影響,康里子山于理學身行不二,畢生以儒者自居。可以說,康里巎巎一直秉持儒家的“修身、齊家、治國、平天下”的理念處世,他很多行為以國家利益為中心,作為朝廷重臣,竭力維護皇帝權力。

能體現儒家入世精神的事略在 《元史》中有記載的有很多。

一、曾有達官云:儒有何好,君酷愛之。康里巎巎嚴厲駁斥道:儒者之道,從之則君仁臣忠父慈子孝,人倫咸得,國家咸治,違之則人倫咸失,家國咸亂。汝欲亂而家,吾弗能御,汝慎勿以斯言亂我國也。同時舉出世祖以儒致治的事例,駁斥得達官色慚。

二、反對罷設奎章閣學士院、藝文監。元順帝時,有人建議罷設奎章閣學士院、藝文監。康里巎巎竭力反對。在 《歷代名臣奏議》卷162中記載:“順帝時,議罷先朝所置奎章閣學士院、藝文監等官。學士康里子山 (巎)奏曰:民有千金之產,猶設家塾延館客,豈有堂堂天朝,富有四海,一學房乃不能容耶?帝深然之”。[5]

三、建議恢復科舉取人才

作為深受理學影響下的人臣,他是有著文化使命感與責任感的。《巎巎傳》中記載:“時科舉既輟,巎巎從容為帝言:古昔取人材,以濟世用,必有科舉,何可廢也?帝采其論,尋復舊制。

四、修宋遼金三史、尊敬行鄉、褒贈名士以旌道德。

一日,進讀司馬光資治通鑒,因言:國家當及斯時修遼、金、宋三史,歲久,恐致闕逸。后置局纂修,實由巎巎發其端。又請行鄉飲酒于國學,使民知遜悌,及請褒贈唐劉趫、宋邵雍,以旌道德正直。帝從其請,為之下詔。”[6]

五、以畫勸諫順帝為君須敬事。

《巎巎傳》又記云:“帝暇日欲觀古名畫,巎巎即取郭忠恕 《比干圖》以進,因言商王受不聽忠臣之諫,遂亡其國。帝一日覽宋徽宗畫稱善,巎巎進言:徽宗多能,惟一事不能。帝問:何謂一事?對曰:獨不能為君耳,身辱國破,皆由不能為君所致。人君貴能為君,他非所尚也。或遇天變民災,必憂見于色,乘間則進言于帝曰:天心仁,愛人君,故以變示儆。譬如慈父于子愛,愛則教之戒之,子能起敬起孝,則父怒必釋。人君側身修行,則天意必回。帝察其真誠,虛己以聽。特賜只孫燕服九襲及玉帶楮幣,以旌其言。”[7]康里巎巎以 《比干圖》進呈皇上,以商王不聽忠臣之言而亡國之事勸說皇上須兼聽忠言。又以徽宗之事勸諫,其多才藝,而為君昏庸無能,最終喪國辱身,康里巎巎以此勸諫人君,可謂用心良苦。其云:天心仁,愛人君,故以變示儆。譬如慈父于子愛,愛則教之戒之,子能起敬起孝,則父怒必釋。人君側身修行,則天意必回。則是一派理學家的倫理觀點。

六、以理學之四書、六經教導元順帝。

“順帝即位之后,剪除權奸,思更治化,巎巎侍經筵,日勸帝務學,帝輒就之習授,欲寵以師禮,巎巎力辭不可。凡四書、六經所載治道,為帝虠繹而言,必使辭達,感動帝衷,敷暢旨意而后已。若柳宗元 《梓人傳》、張商英 《七臣論》,尤喜誦說”。[8]其擔任侍經筵時,對順帝則以四書五經所載治道虠繹而言。

康里巎巎以儒學的人生理念處世,《式古堂書緥彙考》卷二十記載趙孟頫書騰騰和尚、巙子山隱括古詩合卷,可以見出一斑。

“古詩云:吾生落落果何為,世事紛紛了無期。少美人皆笑我拙,多求我也笑人癡。堤花密密疏疏蕊,溪柳長長短短枝。萬事欲齊齊不得,天機政在齊不時。獨前二句不稱,覺其人尚有乖氣也。”康里子山概括云:不將生機問修為,物外紛紛了無期。少美我亦多美好,多求人口少求癡。堤花密密疏疏蕊,溪柳長長短短枝。萬事欲齊齊不得,天機政在齊不時。喀爾庫庫子山。[9]對于古詩的消極頹廢思想,子山評其有乖氣,此氣有違事物發展之規律,將世事無期改成物外了無期,君子須不以物喜,不以已悲,看重的是自我的修為。

我們知道,中國書法歷來重視人格的修養,從漢代揚雄的“書為心畫”到唐代柳公權的“心正則筆正”,其中儒家人格論在書法理論中發揮了極為重要的作用,并對后世書法的發展產生了極為深遠的影響。康里巎巎深受其師理學家許衡的影響,儒家的經世致用的觀點也滲透到了他的藝術觀念中,在儒家的價值觀中,書法不僅是一種技藝,也可以成為“成教化、助人倫”的一種媒介,康里巎巎一直踐行儒家的價值觀。

結語

美學家宗白華先生以為:藝術家以心靈映射萬象,代山川而立言,他所表現的是主觀的生命情調與客觀的自然景象交融互滲,成就一個鳶飛魚躍、活潑玲瓏、淵然而深的靈境;這靈境就是構成藝術之所以為藝術的“意境”。中國傳統藝術歷來重視人的主體性,認為藝為心之表,心為物之君,強調主體與客體的相融。[10]中國書法藝術強調書品如人品。宋代郭若虛在 《圖畫見聞志》中說:人品既以高矣,氣韻不得不高;氣韻既以高矣,生動不得不至。康里子山以理學作為修身處世的價值觀,其人品讓人欽佩。理學影響了他的藝術觀念及書法創作,最直接的體現是康里巎巎書法作品所選擇的文辭,有以承載儒家入世精神的內容,如 《梓人傳》等。

中國藝術重視道德與藝術之間的聯系,《毛詩序》提出“教以化之”的理論,以為藝術之宗旨在于“經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風俗。”[11]在倫理道德的基礎上強調藝術的作用。道德影響藝術是通過藝術作品的主題、題材、內在意蘊表現出來。正如魯迅先生評價宋人小說時說:宋時理學極盛一時,因之把小說也多理學化了,以為小說非含有教訓,便不足道。[12]我們通過康里子山的佚事及作品,能感受到康里巎巎崇奉理學及奉行的價值觀,雖然理學道德因素的滲入是隱性的,但我們仍能感知到理學對其書法藝術的影響。

注釋:

[1]劉熙載:《藝概·書概》《歷代書法論文選》[J]上海:上海書畫出版社,第715頁。

[2]董其昌:《畫禪室隨筆》《歷代書法論文選》[J]上海:上海書畫出版社,第545頁。

[3]許衡 (1209-1281),字仲平,金代時河東路懷州河內人 (今河南沁陽人),元代著名的理學家。為康里回回及康里子山之師。

[4]陳谷嘉:《元代理學倫理思想研究》[M]湖南大學出版社2010年第39頁。

[5]《歷代名臣奏議》卷162。

[6](明)宋濂:《元史·巎巎傳》[M]:北京:中華書局1979年版,第3413-3416頁。

[7](明)宋濂:《元史·巎巎傳》[M]:北京:中華書局1979年版,第3413-3416頁。

[8](明)宋濂:《元史·巎巎傳》[M]:北京:中華書局1979年版,第3413-3416頁。

[9](清)卞永譽撰 《式古堂書畫彙考》卷二十書二十清文淵閣四庫全書本。

[10]宗白華:《美術散步》,[M]上海人民美術出版社1981年版,第60頁。

[11]《中國美學史資料選編》上冊,北京大學哲學系美學教研室編,中華書局1980年出版,第130頁。

[12]魯迅:《魯迅全集》第8卷,人民文學出版社1956年版,第331頁。