地域文化資源信息可視化服務實現

[摘 要]從信息的表達方式作為出發點,對信息可視化表示形式的優勢進行了探討,結合可視化技術的應用,對肇慶地域文化資源在網絡環境下建立可視化的共享模式進行了研究,同時結合用戶的需求給出了肇慶地域文化資源的數量和分布等信息三種可視化表達方式,從而為用戶提供一個肇慶地域文化資源可視化服務平臺,為地域文化的傳播增添了一種新形式,進一步強化館藏資源的有效利用與共享。

[關鍵詞]地域文化;可視化;信息服務

[中圖分類號]G254.37 [文獻標志碼]B

[文章編號]1005-6041(2016)03-0038-05

1 引 言

隨著計算機技術的發展、數據的快速增長,我們被淹沒在信息的海洋中,如何來獲取信息、表述信息成了新的研究課題。本文從地域文化信息的展現中來探討和研究信息可視化技術的應用。

互聯網的高速發展,信息可視化技術的日益成熟,使受眾對網絡信息的形象感知能快速認知,進而發現隱含的信息規律。關于可視化(Visualization)的定義,有多種說法,歸納起來可以這樣理解:可視化是將抽象的或是不可見的事物圖形化,從而以清晰、形象、直觀地形式呈現[1]。信息可視化(Information Visualization,Info-Vis)是在計算機、網絡通信技術支持下,以認知為目的,對非空間的、非數值型的和高維信息進行交互式視覺表現的理論、技術與方法。Info-Vis是情報學領域一個較新的研究熱點。

目前,可視化主要研究領域包括:信息可視化、數據可視化、科學計算可視化和知識可視化。在知識經濟時代下,館藏資源可視化是近年圖書館學研究的重點和熱門課題,館藏資源可視化日益受到理論研究和應用實踐領域的關注[2]。信息可視化通過人類視覺對圖形的快速識別能力,將信息與信息之間的邏輯關系以圖形進行呈現,幫助用戶進行大腦認知加工的思路與技術。因此,將信息可視化技術應用到地域文化資源的建設與服務中,為受眾呈現一種易于交互的文化傳播形式,不僅起到了保護、保存作用,而且通過新的方法與手段賦予新闡釋、新含義,既提高了文化信息的傳播的效果也弘揚地域文化精神,并可深入挖掘歷史文化的內涵,強化館藏資源的有效利用與共享。

2 信息可視化技術研究與應用領域

2.1 信息的表達方式及可視化

信息可通過語言、文字、聲音、圖像、形體動作等方式來表達,其載體包括書籍、報刊、廣播、電視、計算機和網絡等,其中多媒體技術和網絡技術是信息社會中極為重要的信息表達技術。而信息可視化是利用計算機交互式地顯示抽象數據,從抽象數據到可視化形式的映射過程,從而使人們通過這種交互式的映射來提高人的感知能力。總的來說信息可視化是將信息對象的特征值抽取、轉換、映射、高度抽象與整合,用圖形、圖像、動畫等方式表示信息對象內容特征和語義。

2.2 可視化技術研究探討

信息可視化作為一個新興的科學領域,其可視化技術最早出現于20世紀80年代的科學計算可視化,它是通過計算機圖形圖像和數據挖掘的技術與方法,將數據中隱藏的信息,以交互方式形象生動地展示給用戶,這些表達方式更易被人們所接受和理解,從而獲得更大的信息量的傳遞。信息可視化技術可根據處理數據的類型來進行分類,通常對于計算機來說可所處理的數據類型主要分成兩大類,一種是結構化的數據類型比如數據庫中的表結構,另一種是無結構的數據比如文本、聲音、圖形等。對于不同的源數據類型可采用的可視化技術也不盡相同,因此出現了對于不同數據類型的可視化技術,目前主要的幾種技術包括:文本信息可視化、一維信息可視化、多維信息可視化、社交網絡可視化、交互技術可視化、層次信息可視化等等。以下重點對本系統中使用的技術進行討論。

2.2.1 文本信息可視化。通過對文本信息的可視化,可增強人們對文本和文檔的理解,因此研究者提出了多種普適性的可視化技術,還針對特定的分析需求研發了具有特性的可視化技術。文本可視化需要從信息的搜集著手,然后進行數據的加工處理,再通過計算機技術以視圖的方式提供給用戶。因此它結合了機器智能和人工智能,為人們更好地理解文本和獲取知識提供了一個有效的途徑。文本可視化通常包括三個方面的內容,一是文本分析,二是模型的建立,三是可視化實現。具體方法包括:1)基于關鍵詞的文本內容總結可視化;2)時序性的文本內容可視化;3)文本特征的分布模式可視化。而文本關系可視化,意在表達文本或文本集合(corpus,document collection)內蘊含的關系信息,包括文檔之間的引用、網頁之間的超鏈接等關系,從文檔內提取的深層次的關系,其中又包括:基于圖的單文本關系可視化、基于投影的文檔集合關系可視化[3]。

2.2.2 交互技術。交互技術在可視化的實現過程中可以更好地用來幫助用戶理解和揭示數據信息之間的關系。在交互式信息可視化的設計中要結合用戶、任務、信息三者的關系,圍繞可視化框架中用戶的特征、任務的特征、信息的特征及其相互關系進行模型的設計,其中主要解決的問題包括導航交互、選擇交互、過濾交互、抽象細節交互等方面的內容。

2.2.3 層次信息可視化。層次結構關系作為常見的信息結構形式,常常用于描述諸如家族關系、上下組織結構等,是抽象信息之間最普遍的一種關系,所以很多數據信息都是通過一定的抽象轉化為層次信息的。層次信息最常見的結構是樹型結構,具體方法可以分成空間填充方法和非空間填充方法[3]。

3 問題的提出

在大數據時代,越來越多的文化資源進入網絡平臺,文化的傳承與發展借助信息技術與媒體技術來完成,例如《歷史文化學習網》《非物質文化保護網》等。然而,這些網絡資源并不等同于可視化資源,它們在邏輯性、對比性、條理性方面表達不足,而且缺乏專題性,缺乏針對地域資源的整合[4],使受眾對于資源的接收和利用受到影響,也不利于地方文化的宣傳、教育機構的管理和應用,不能更好地促使地域文化的傳承與創新。

有關資料研究證明,用戶青睞有規律的潛在信息,這些信息有助于用戶在頭腦中形成“信息結構”。因此,進行信息集群的發掘是文化資源可視化過程中的重要工作,將信息可視化技術應用到文化資源建設中,不但為文化資源的保護提供了新的途徑、新的方法,信息可視化技術的服務空間也得到了拓展[5]。

肇慶地處北回歸線,有多處國家、省、市級文物保護單位,還有多處5A級風景區,宋城墻還擬申請世界文化遺產,另外,端硯制作工藝也列為非物質文化遺產,針對這些歷史文化資源,利用互聯網以動態、形象、直觀的可視化形式呈現出來,為用戶提供一個良好的瀏覽環境,讓用戶在良好的視覺體驗中,快速獲取所需信息,為非物質文化遺產的保護提供了一種新的途徑和方法,揭示其規律,為傳播、科研與決策拓展了服務空間。

4 地域文化資源信息可視化服務實現

地域文化是在一定的區域范圍內,長期居住這里的人們行為模式和思維模式所形成的人文精神體現。這類資源具有獨特的地域性、傳承性、可塑性和多元性的特征,是其他地域所不具有。地域文化資源可視化信息服務的實現,是希望幫助受眾快速查看各類文化資源信息,并支持留言反饋、人機交互等功能,促使地域文化資源信息圖形化、直觀化,向受眾展示具有動態性、邏輯性的信息。

4.1 總體功能需求與方案設計

在對地域文化資源進行可視化系統設計時,主要包括兩個方面,一是服務器端的設計,二是客戶端的設計。在進行總體設計時必須從受眾的需求出發,把握系統應該具備的一些特點,這些特點我們在進行實際的設計時主要考慮系統的可視化、交互性、可擴充性、方便快捷化等特點。對于服務器端功能需求設計,主要包括對源數據的組織管理,其中包括七個方面的內容:文化資源分類管理、文化資源詳細信息管理、地域信息管理、用戶權限管理、用戶交流信息管理、操作日志文件管理、其他信息管理。對于客戶端功能的需求設計,主要能滿足客戶端可視化展示系統為受眾提供快速查看信息、理解所需信息以及進行留言反饋等操作,這些設計包括文化資源地理分布情況可視化展示、文化資源數據信息可視化展示、查詢操作、留言反饋操作等。

4.2 地域文化信息資源內容分析及可視化設計

肇慶是國家歷史文化名城,文化底蘊深厚,嶺南氣息濃郁,在歷史文化長河中,嶺南土著文化、端硯文化、宋文化、龍母文化、包公文化等異彩紛呈。肇慶不但是粵語和嶺南土著文化的發源地,更是廣府漢族地域文化和白話(廣府話)的發祥地。肇慶歷史悠久,文物眾多,各類文化遺產資源豐富,梅庵、德慶學宮、肇慶古城墻、七星摩崖石刻、德慶龍母祖廟是國家級重點文物保護單位。星湖風景是國家4A級景區,肇慶的牙雕、玉雕、竹編等具有濃厚的民族風格和地方特色,劍花、雞蛋花、肇實、首烏都是名優特產,懷集的“貴兒戲”更是中國稀有的戲曲劇種之一。面對大量可傳承、利用的歷史文化資源,在系統開發制作前進行內容梳理、分析和設計是十分必要的。

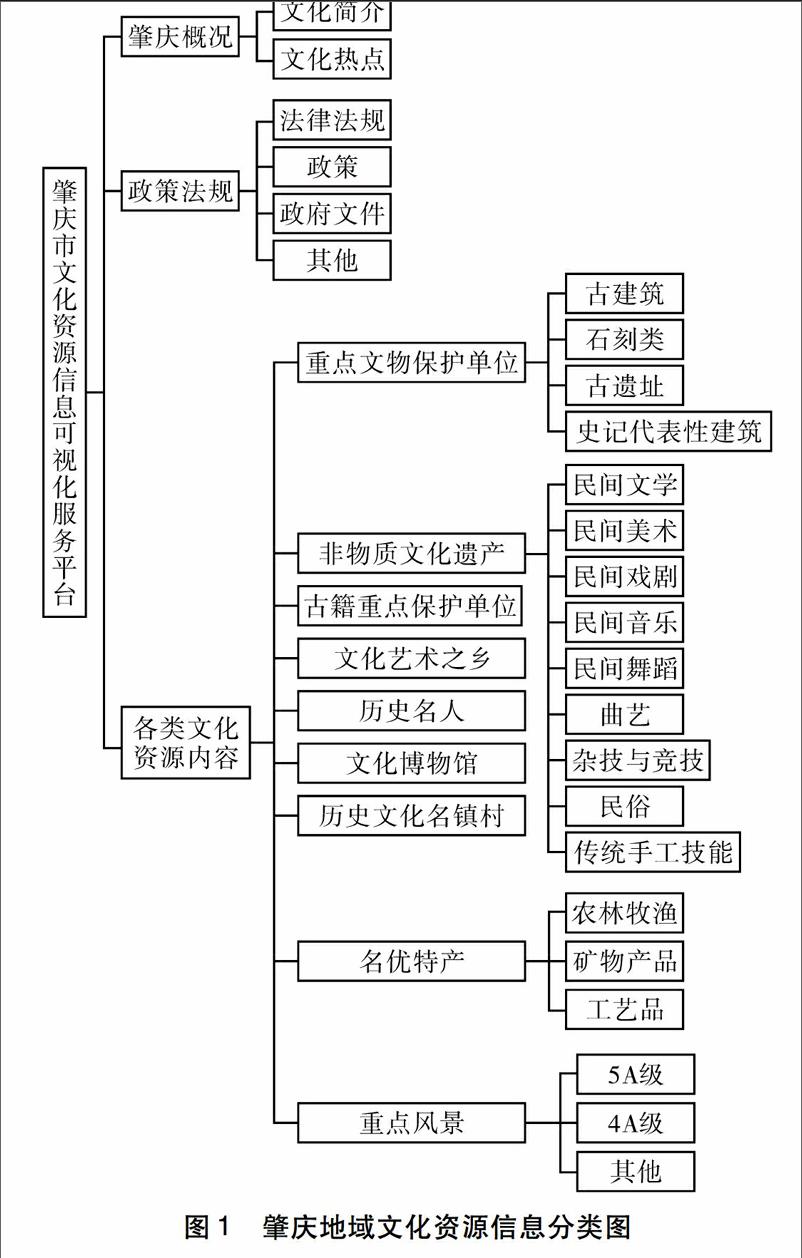

4.2.1 內容選取原則。系統的主題內容為肇慶文化資源,文化的范圍非常廣泛,主要包括重點文化產業、文物保護、非物質文化遺產、文化品牌、新聞出版、文化藝術、文化設施等。“文化資源”的范圍之廣,在系統內容的選定過程中,要切實遵循以下三個原則:內容的權威性,內容的結構性,內容的豐富性。依據這三個原則,我們選定:重點文物保護單位、非物質文化遺產(肇慶的端硯制作技藝是國家非物質文化遺產之一,為此增加傳統手工技能)、文化博物館、古籍重點保護單位、重點景區、歷史名人等模塊。因肇慶的名優特產較多,故在這些主流文化資源模塊基礎上,增加了“名優特產”。此外,為了體現出系統的完整性,系統中還添加了文化動態、政策法規、研究成果等信息。

4.2.2 系統內容分析。內容分析要考慮其層次特點和規律性及內容的邏輯特點,內容分析對系統的框架設計、媒體選擇、表現形式設計以及數據庫設計都具有關鍵性作用。對內容進行分析通常有歸類分析法、圖解分析法、層級分析法、信息加工分析法、ISM分析法等。

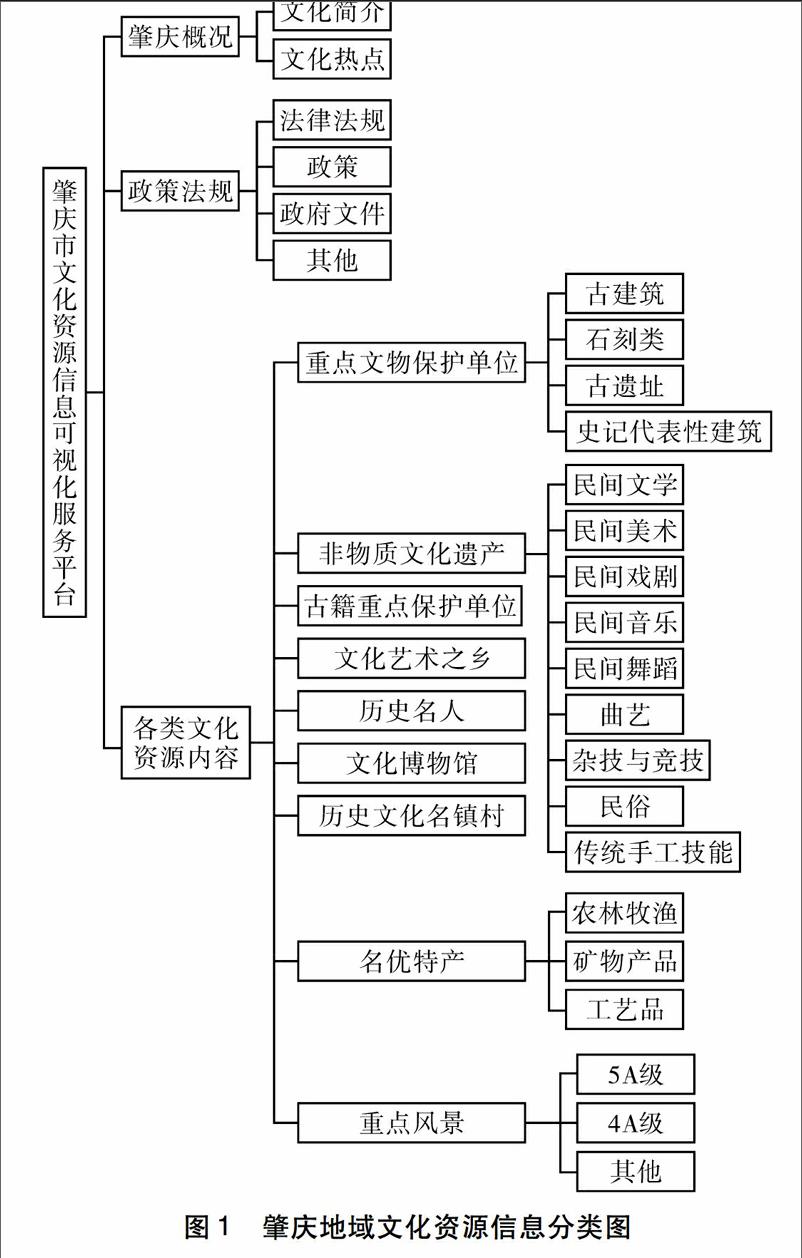

本系統中采用的是歸類分析法,利用這種方法對系統中的文化資源進行層層分類,使內容條理清晰,層次分明,肇慶地域文化資源信息分類如圖1所示。

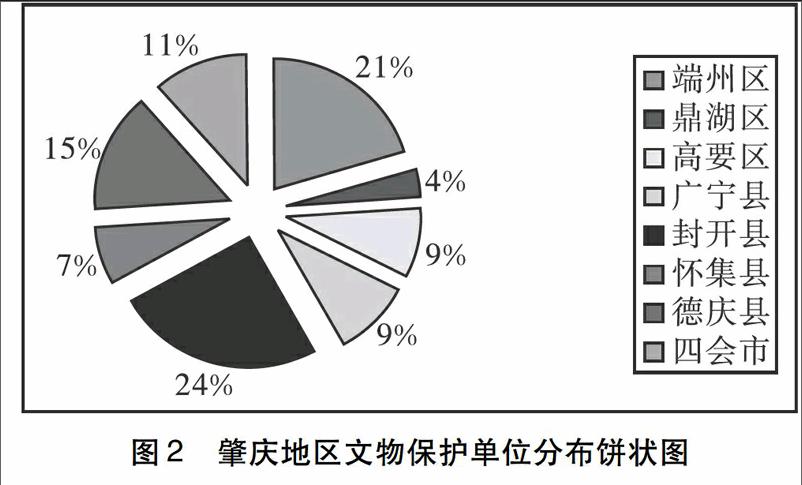

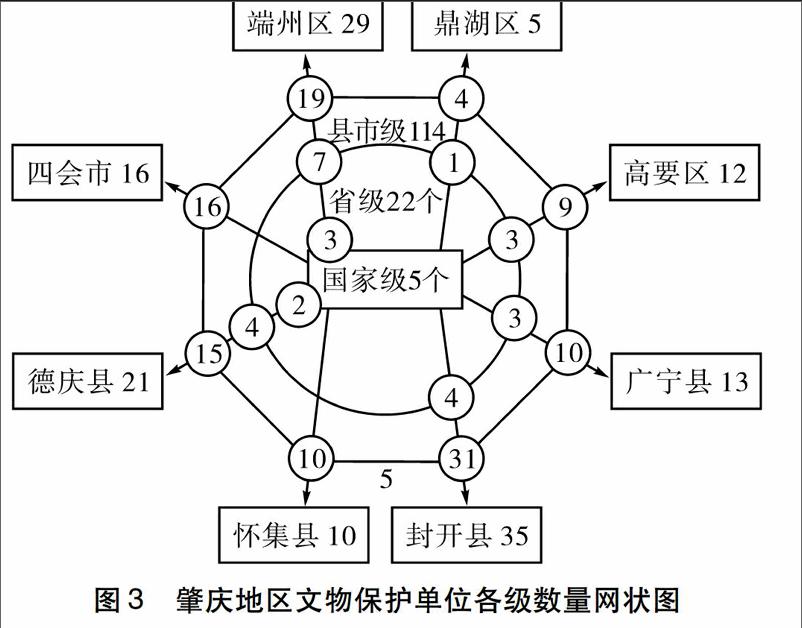

4.2.3 地域文化資源信息可視化設計。為了能通過可視化圖形的方式來展示文化資源的屬性,并能充分體現所采用的技術,這里選取了其中具有代表性的肇慶文物保護單位和肇慶名優特產作為可視化設計重點描述。如下頁圖所示,利用餅狀圖、網狀圖、柱狀圖將肇慶文物保護單位的數據信息可視化,用Flash電子地圖將肇慶地區各類文化資源可視化。

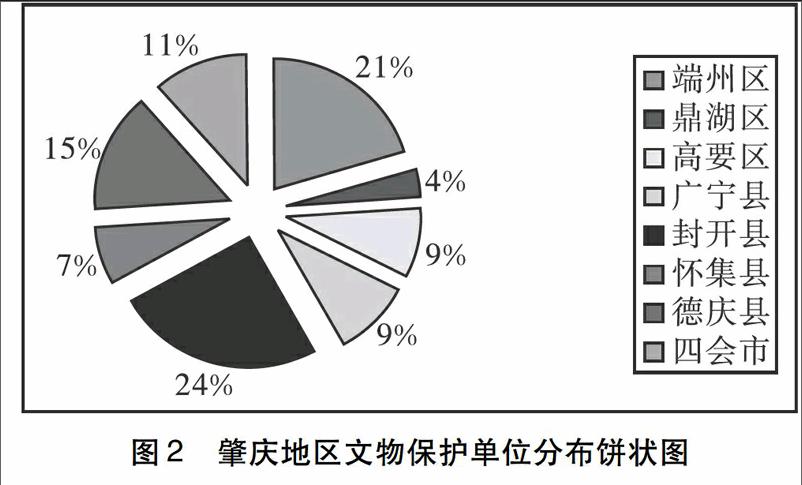

(1)肇慶地區文物保護單位分布餅狀圖,如圖2所示,給出了各個區域所包含的文物保護單位所占比例,通過色彩、百分比清晰地了解各區域的文物擁有量。

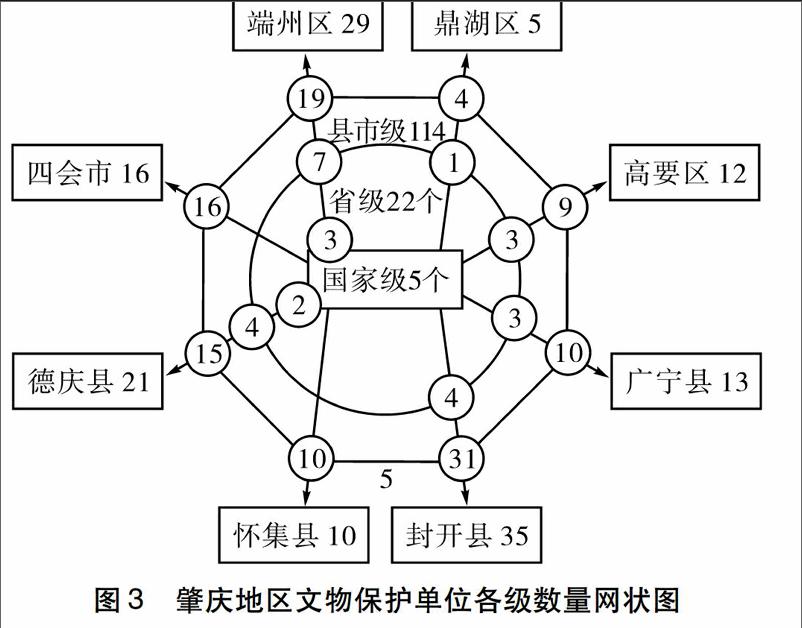

(2)肇慶地區文物保護單位各級數量網狀圖[6],使受眾一目了然了解到各級保護單位的數量,如圖3所示。

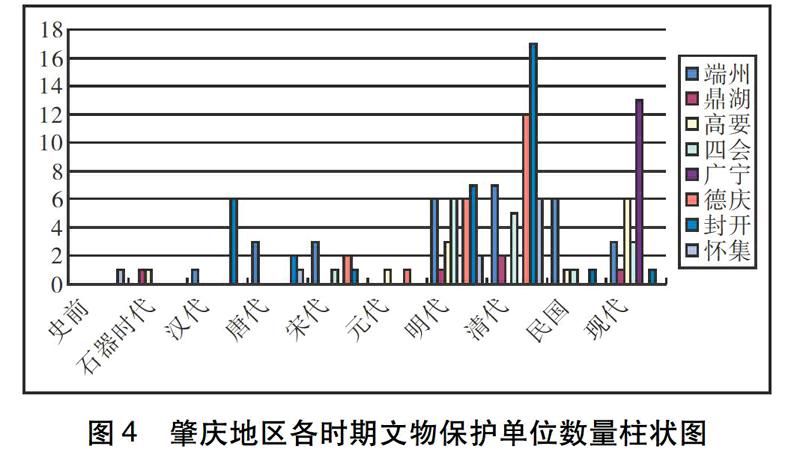

(3)各時期文物保護單位數量柱狀圖(按朝代),通過此圖受眾很快地了解到肇慶地區不同歷史時期不同地域文化資源的概況,如圖4所示。

(4)肇慶地域文化資源FLASH動畫展示圖,此模塊主要是將地圖可視化,設計時采用了Flash電子地圖的形式,為了充分展示各區域的特征,我們直接用地域的標志性特產作為圖標,這樣做使受眾能夠直接了解到各地的標志性特產。如端州區用端硯、鼎湖區用文鯉、德慶用貢柑、高要用草席、四會用砂糖橘、廣寧用廣綠玉做圖標等,這樣使頁面更直觀、更美觀,受眾更容易接受。再配以多種的查詢功能,支持受眾多渠道快速檢索到所需信息。文化信息在地圖上進行圖標定位,直觀顯示出地理位置信息,受眾只要點擊圖標就可看到詳細的信息。(以上3組圖數據皆來源于2009年版中共肇慶市委宣傳部、肇慶市文化廣電新聞出版局編著的《肇慶文化遺產》一書數據統計結果)

4.3 界面設計與效果展示

界面的設計更是要考慮受眾的需求和心理特點,而且要兼顧到界面的視覺效果,使受眾在最短時間內,快速地理解頁面呈現的信息內容,并能簡單、方便地進行各種操作,讓受眾在舒適、愉悅、美觀,并具有一定暗示功能的視覺體驗中獲取所需信息。在系統界面設計過程中要遵循用戶為中心、主題定位鮮明、易用和一致性的原則。界面的效果展示要主題突出,色彩、背景、風格一致。

可視化界面的設計對可視化信息的傳播效果有重要影響,在對肇慶地區文化資源可視化系統的界面設計時,我們遵循了以用戶為中心的原則,盡力做到美觀、實用,主題突出。

5 地域文化資源信息服務主要技術實現

在肇慶市各類文化資源可視化服務系統的實現過程中,主體框架采用B/S(Browser/Server)模式,基于三層架構即UI+BLL+DAL結構進行開發。UI層為用戶的所見所得,展現給用戶;BLL層即業務邏輯層,它是UI和DAL層之間的橋梁,對表現層傳輸過來的操作行為進行邏輯處理,產生處理條件和目的;DAL層即數據訪問層,通過SQL語句對SQL Server數據庫進行操作。這樣做的好處是層次清晰,分工更為明確,具有更高的擴展性和維護性。

對于像區域文化這類資源傳統的表示方式通常采用表格方式,我們可以把相關的數據以記錄的方式輸入到表格中來保存,然后再以表格的方式展示給受眾,這對于精確定量的研究具有重要意義。然而在通常的情況下,受眾可能只是想粗略地了解這些信息,并對這類資源有個概括性的認識,一個簡單的例子是假如你是一個旅行者,在這個地區時間有限,你只想去那些與你旅行主題關聯度較高的區域,這樣你就會花費更多的時間去搜索該地區與主題有關的區域位置等信息,這在以往的表格表達方式中很難有這種模糊的結論,如果你能從一個視覺的關聯關系中來找到,就會一目了然,顯然可視化的表示方式更為直接。如何來實現這種可視化的表示方式,這就需要來研究可視化的表示方法。

針對具體的問題表達方式主要可以分為以下三種:

(1)靜態顯示方式。在實際的應用中,我們可以根據一些特定的問題設計好對應的視圖提供給用戶。比如上節中我們給出的區域文化分布圖、餅圖等都采用了靜態圖的方式[7]。

(2)動態顯示方式。在針對區域文化的表示方式中,有時可能為了更加吸引用戶的眼球和注意力,我們采用了動畫的方式來展示用戶可能關心的信息。瀏覽器端可視化圖形采用Flash技術實現。

(3)混合顯示方式。作為前兩種顯示方式的結合,即靜態顯示和動態顯示結合,這樣可能會給用戶帶來更好地視覺享受及信息的傳遞。對于某些資源我們采用混合顯示的方式來實現[8]。在系統中,文化資源的具體位置采用靜態的電子地圖,然后在其上添加坐標,并用本地的特產作為Flash動畫來實現,從而使受眾能夠更加深刻地感知該區域的文化特產等。

6 結 語

信息時代,網絡的普及使信息的傳遞不再受時間、空間限制,網絡方便、快捷、信息量大等優勢讓越來越多人青睞,隨之人們獲取信息的渠道將發生變化。用一種廣大群眾樂于接受的形式,將文化資源圖形化、動態化、直觀化展示出來,不但為地域文化資源的宣傳傳播、發展提供一種新途徑,更是為地域文化資源的共享提供了平臺。雖說可視化設計中還存在一些問題,但在以后的工作中將逐步解決完善。

[參考文獻]

[1]采思雨.河北省文化資源可視化展示系統研究與實踐[D].河北:石家莊鐵道大學,2013.

[2]呂 紅,邱均平,李小濤,等.國內館藏資源可視化研究進展分析[J].情報資料工作,2014(1):20—26.

[3]劉 芳.信息可視化技術及應用研究[D].浙江:浙江大學,2013.

[4]常 櫻,陳 珊,采思雨.一種地域文化資源可視化設計與實現[J].石家莊鐵路職業技術學院學報,2014,13(3):103—106.

[5]劉子健,張子松.信息可視化在非物質文化遺產保護中的應用研究[J].美與時代,2013(1):112—113.

[6]中共肇慶市委宣傳部、肇慶市文化廣電新聞出版局.肇慶文化遺產[M].廣州.南方日報出版社,2009:355—362.

[7]邱均平,余厚強,呂 紅,等.國外館藏資源可視化研究綜述[J].情報資料工作,2014(1):12—19.

[8]Robert Spence.信息可視化交互設計[M].陳雅茜,譯.北京.機械工業出版社,2011:112—113.

[收稿日期]2016-03-16

[作者簡介]郭瑞芳(1968—),女,副研究館員,肇慶學院圖書館.