符碼理論對(duì)我國城鄉(xiāng)高考公平的啟示

王 鐵

?

符碼理論對(duì)我國城鄉(xiāng)高考公平的啟示

王 鐵

【摘 要】符碼理論是伯恩斯坦的主要思想精華,其教育符碼理論為研究高考公平提供了一個(gè)獨(dú)特視角。基于此,本文以貴州省為例,從微觀角度對(duì)我國高考不公平現(xiàn)狀進(jìn)行了簡要分析,在對(duì)伯恩斯坦符碼理論思想簡要概括及對(duì)相關(guān)高考數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,發(fā)掘高考不公平的原因,從中得出重要啟示。

【關(guān)鍵詞】符碼理論 伯恩斯坦 城鄉(xiāng)高考 高考公平

一、伯恩斯坦符碼理論主要思想

(一)關(guān)于符碼及符碼理論的簡要介紹

英國教育學(xué)家及社會(huì)學(xué)者伯恩斯坦于20世70年代于《階級(jí)、符碼與控制》一書中提出符碼理論,他以社會(huì)階層為出發(fā)點(diǎn),用教育符碼作為標(biāo)識(shí),從而為研究教育不平等問題提供了較為獨(dú)特的視角。

(二)語言符碼類型

語言符碼類型主要包括:限制型符碼 (Restricted Code)和精致型符碼 (Elaborated Code) ,兩者都是公共語言和形式語言的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展而來的。伯恩斯坦(Basil Bemstein)研究表示,學(xué)生的學(xué)業(yè)成績差異可用語言符碼來進(jìn)行解釋,不同學(xué)生由于其家庭所處的社會(huì)階層不同,其家庭語言符碼也各不同,中產(chǎn)階層大部分使用精致型語言符碼,而限制型符碼主要使用者為勞工階層。他認(rèn)為,西方學(xué)校教育是社會(huì)階級(jí)再制的場所,學(xué)校大量使用精致型符碼,從而造成了勞工階層的孩子在學(xué)校教育中處于不利地位。伯恩斯坦運(yùn)用符碼分析學(xué)校與社會(huì)的各類現(xiàn)象背后所隱含的語言符碼與權(quán)力分配間的關(guān)系,因此,他研究的重點(diǎn)在于學(xué)校如何成為社會(huì)階層權(quán)力再制的場域,以及學(xué)生的語言符碼與其家庭所處階層及社會(huì)權(quán)力這三者之間究竟存在何種微妙的聯(lián)系。學(xué)校教育被視為是階層流動(dòng)的重要條件,伯恩斯坦通過對(duì)西方學(xué)校的實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),由于學(xué)生家庭所處的社會(huì)階層不同,其運(yùn)用的語言符碼也各有千秋,因此,學(xué)習(xí)的起點(diǎn)也各有不同。一般說來,來自勞工家庭的學(xué)生,較難通過學(xué)校教育從而改變其自身學(xué)業(yè)成績不甚理想的局面,相反,因?yàn)槠涫芙逃晗薜脑黾訌亩鴶U(kuò)大了與來自中產(chǎn)階層學(xué)生之間的成績距離。在現(xiàn)實(shí)學(xué)校教育中,主要傳遞了以精致型符碼為主的教育知識(shí)等文化,中產(chǎn)階級(jí)學(xué)生學(xué)習(xí)精致型符碼,比勞工階級(jí)學(xué)生更能理解與接受相關(guān)的課程,因此更容易在學(xué)校教育中取得成功。

二、我國城鄉(xiāng)高考公平的發(fā)展現(xiàn)狀

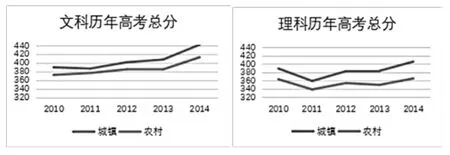

圖1 高考總分差異對(duì)比圖(2010-2014年)

以貴州省為例,貴州地處西部山區(qū),由于開發(fā)較晚、社會(huì)經(jīng)濟(jì)較為落后等因素,使得本地區(qū)的教育相對(duì)薄弱,教育質(zhì)量和教育水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于沿海的發(fā)達(dá)省份。同樣,由于自然及歷史等原因,貴州省內(nèi)部地域之間、城鄉(xiāng)之間的教育水平也很不相同。為深入研究城鄉(xiāng)考生間的分?jǐn)?shù)差距及高考成績差異與區(qū)域間教育水平的關(guān)系,本文選用貴州省2010~2014年高考成績的相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行有關(guān)分析,并通過進(jìn)一步計(jì)算得出各科成績的總體平均數(shù),從而能夠更好地反映不同身份群體考生高考成績分布的差異性。

從上圖中可以看出,由于考題難度的差異,近五年文理考生的高考總成績平均分雖略有起伏,但城鄉(xiāng)群體考生總成績平均分最高的年份也未超過450分,總體成績偏低。而在文理科考生中,城鎮(zhèn)考生與農(nóng)村考生的成績差距比較固定,理工類城鄉(xiāng)考生的分?jǐn)?shù)差距遠(yuǎn)大于文科類城鄉(xiāng)考生的成績差距。

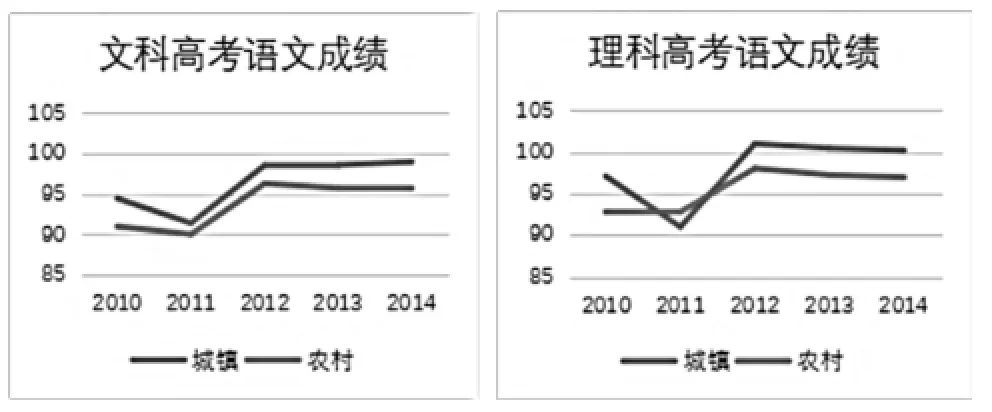

圖2 高考語文成績差異對(duì)比圖(2010-2014年)

在高考各科目中,語文屬于相對(duì)容易得分的科目。從圖2中可以發(fā)現(xiàn),文理科城鄉(xiāng)考生的語文成績總體并不大,甚至還有個(gè)別年份農(nóng)村考生比城鎮(zhèn)考生成績更高的情況出現(xiàn)。說明高中教育資源配置有限的情況下,農(nóng)村考生與城鎮(zhèn)考生區(qū)分度相差并不太大。

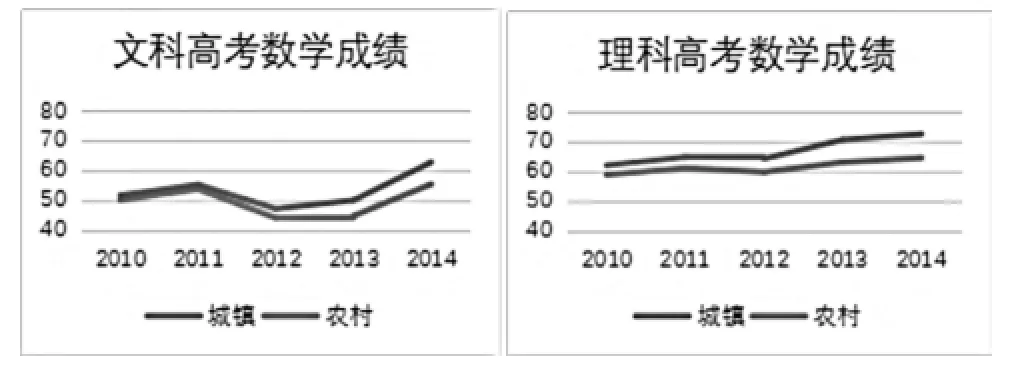

圖3 高考數(shù)學(xué)成績差異對(duì)比圖(2010-2014年)

從圖3中可以看出,文理科考生的數(shù)學(xué)平均成績總體偏低,城鄉(xiāng)之間的差距依然存在。文科城鄉(xiāng)考生的數(shù)學(xué)成績相差并不大,理科城鎮(zhèn)考生的數(shù)學(xué)成績明顯高于理科農(nóng)村考生。表明在相對(duì)抽象的數(shù)學(xué)科目中,只要有機(jī)會(huì)農(nóng)村考生可以達(dá)到與城鎮(zhèn)考生同樣的水平,這說明農(nóng)村考生總體來說的智力水平和學(xué)習(xí)能力并不比城鎮(zhèn)考生差。

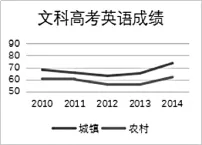

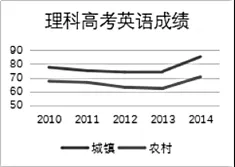

圖4 高考英語成績差異對(duì)比圖(2010-2014年)

文理科考生的外語平均成績總體偏低,而體現(xiàn)在城鄉(xiāng)考生之間的差異很大,對(duì)于農(nóng)村考生來說也是一門處于相對(duì)劣勢的考試科目,尤以理工類考生的差距更突出(見圖4)。說明了城鎮(zhèn)考生的外語水平明顯高于農(nóng)村考生,這是一科非常依賴學(xué)習(xí)環(huán)境和教學(xué)資源的、城鄉(xiāng)很不對(duì)稱的高考科目。

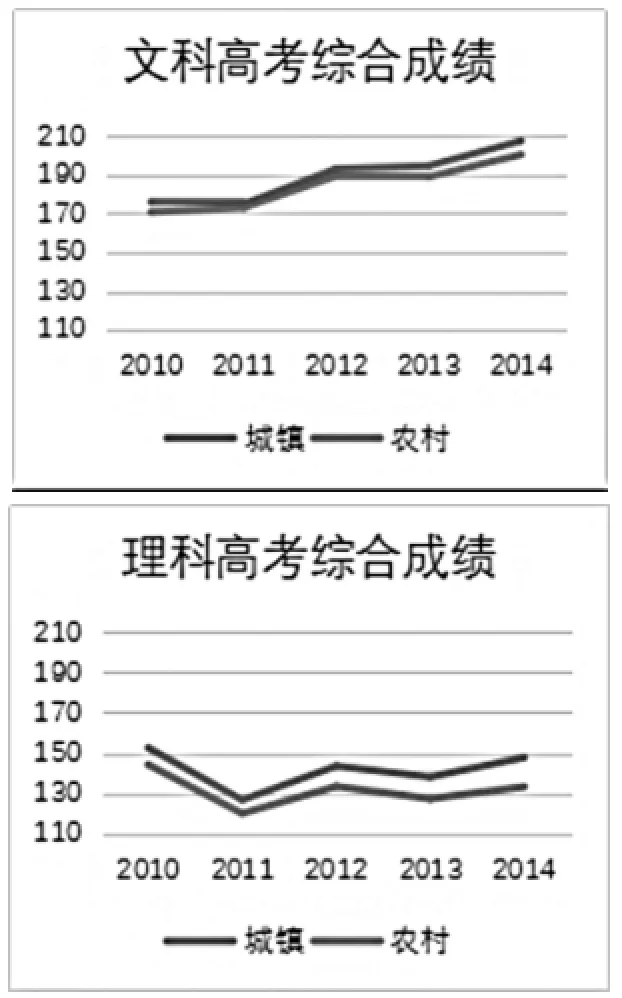

圖5 高考綜合成績差異對(duì)比圖(2010-2014年)

從圖5中可以看出,理工類考生的綜合成績的平均分?jǐn)?shù)明顯偏低。文科類城鎮(zhèn)考生的綜合成績略高于農(nóng)村考生的綜合成績,差距較小但并無明顯縮減。說明了農(nóng)村考生在這樣依賴于智力的考試科目中,具有與城鎮(zhèn)考生相同的學(xué)習(xí)能力。

因此,根據(jù)以上以貴州近五年高考成績?yōu)槔姆治霰砻鳎海?)農(nóng)村考生在智力水平和學(xué)習(xí)能力方面并無劣勢,高考成績的差距主要來自于教育資源和學(xué)習(xí)環(huán)境的差距。(2)農(nóng)村考生在外語科目上處于明顯的劣勢,這種不利地位甚至不能因?yàn)閺?fù)讀而得到改變。(3)語文科目雖然有相對(duì)的城鄉(xiāng)差別,但由于語文科目本身考分比較集中,這種城鄉(xiāng)差距顯得較小。

三、符碼理論對(duì)城鄉(xiāng)高考公平的啟示

(一)不同身份群體的考生成績受家庭與學(xué)校因素的影響

通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析表明,農(nóng)村考生在智力水平和學(xué)習(xí)能力方面與城鎮(zhèn)考生相比并無差別,高考成績在不同身份類別間的差距主要來自于教育資源和學(xué)習(xí)環(huán)境的差距。農(nóng)村考生雖然可以通過復(fù)讀來縮小總成績的城鄉(xiāng)差距,但卻無法改變其在高考中的不利地位。說明家庭背景對(duì)不同學(xué)生的高考成績影響不一。

從學(xué)生的考試成績分析來看,農(nóng)村考生與城市考生差別最大的是英語成績,其次是語文成績。實(shí)際上,語文成績亦有可能與英語一樣差別很大,只不過是由于語文考分區(qū)別度不高的特點(diǎn)和高考閱卷的局限性,沒有從分?jǐn)?shù)中充分反映出來。這兩門課程與學(xué)生的家庭文化環(huán)境和家庭教育密切相關(guān)。語文和外語成績的獲得與積累,除課堂學(xué)習(xí)、課本閱讀之外,還需要接觸社會(huì),掌握大量課外知識(shí)。而出生于城市家庭的學(xué)生由于在各種物質(zhì)、權(quán)力、信息資源的獲得上優(yōu)于農(nóng)民家庭的子女,因此表現(xiàn)出更大的優(yōu)勢。在高考成績與身份類別的映射上,城鎮(zhèn)考生分?jǐn)?shù)明顯高于農(nóng)村考生。

(二)轉(zhuǎn)變農(nóng)村學(xué)校的教學(xué)符碼,實(shí)施教育文化補(bǔ)償

伯恩斯坦認(rèn)為,目前的學(xué)校教育知識(shí)體現(xiàn)了清晰、詳細(xì)的精致型教育形態(tài),其中中層階級(jí)和上層階級(jí)的學(xué)生較容易掌握精致型符碼,而勞工階層則不易掌握。從我國階級(jí)劃分的對(duì)應(yīng)關(guān)系來看,勞工階層的學(xué)生多集中于農(nóng)村。農(nóng)村學(xué)校的教學(xué)符碼在很大程度上使用的是限制型符碼,就城鎮(zhèn)學(xué)校而言,無論是在教育內(nèi)容還是教學(xué)語言及教材而言,所采用的均為精致型符碼。因此,對(duì)處于相對(duì)弱勢的農(nóng)村學(xué)校實(shí)施一定的教育文化補(bǔ)償是有必要的。教育文化補(bǔ)償包括物質(zhì)性教育資源補(bǔ)償和非物質(zhì)性教育資源補(bǔ)償,以及對(duì)農(nóng)村的學(xué)生進(jìn)行學(xué)業(yè)和心理補(bǔ)償。

(三)調(diào)整高考的科目設(shè)置

通過前文分析可知,不同高考科目對(duì)城鄉(xiāng)考生具有明顯的偏向性,尤其在語文、英語兩科上城鄉(xiāng)考生成績差距顯著。本研究認(rèn)為,農(nóng)村考生在智力水平方面并無劣勢,但卻缺乏某些”文化資本”。因此,在英語、語文等語言性學(xué)科中,存在劣勢。考試科目設(shè)計(jì)上和科目比重上深入探討,在充分論證的基礎(chǔ)上做出調(diào)整,如研究對(duì)科目在身份選擇性以及篩選有效性方面的分析希望得到重視;此外,在命題機(jī)制上做出相應(yīng)調(diào)整,盡力革除科目的城鄉(xiāng)偏向性,逐步取消由中學(xué)選拔教師組成命題機(jī)構(gòu)的方式。高考改革在選擇考察什么內(nèi)容、考察何種能力以及如何考試中,一定要謹(jǐn)慎。高考改革務(wù)必要避免新的盲目性,只有這樣才能使我國高等教育成為推動(dòng)社會(huì)公平和諧的重要陣地。

參考文獻(xiàn):

[1]Bernstein, B. Class, codes and control vol.1 [M].London:Routledge& Kegan Paul,1974.

[2]張人杰.國外教育社會(huì)學(xué)基本文選[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,1989.

[3]楊東平.中國教育公平的理想與現(xiàn)實(shí)[M].北京:北京大學(xué)出版社,2006.

[4]吳次南,陳衛(wèi)洪.高考中社會(huì)資本的作用力及其運(yùn)行機(jī)制—高考與社會(huì)醬關(guān)系的實(shí)證分析[J].教育學(xué)術(shù)月刊,2013(5).

作者單位:(貴州大學(xué)公共管理學(xué)院)

基金項(xiàng)目:本文系2014年度貴州大學(xué)研究生創(chuàng)新基金(基金編號(hào):研人文2015053)的研究成果。