師范類院校新生心理健康狀況調查研究

任利 李薇 朱陽莉

摘 要:目的 了解師范院校新生的心理健康狀況,排查存在心理問題的學生并及時提供專業幫助,為針對性開展心理健康教育工作提供依據。方法 本研究采用癥狀自評量表(SCL-90)對2014級新生進行集體施測。結論 該師范院校新生心理健康狀況良好,但女生、非獨生子女、少數民族大學新生心理健康狀況相對較低,學校要有針對性的開展大學生心理健康教育工作。

關鍵詞:師范院校;大學新生;心理健康

青年大學生是實現中國夢的未來力量,其心理健康發展水平尤為重要,特別是作為師范類院校的大學生而言,心理健康狀況不容小覷。本研究擬采用問卷調查法來了解師范大學新生的心理健康狀況,以期為未來學校開展大學生心理健康教育提供有力支撐。

一、研究對象與方法

1.對象。采用整群抽樣的方法,以云南師范大學2014級新生為調查對象。共發放6382份問卷,有效問卷6380份,有效率為99.97%。其中,男生1939人,女生4441人;漢族4942人,少數民族1438人;獨生子女1764人,非獨生子女4616人。

2.方法。癥狀自評量表(SCL-90)[2,3]:采用癥狀自評量表為調查工具,該量表共有90個題目,分為軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性等9個維度。本次測驗的篩選標準為總分超過160,或陽性項目數超過43項(43項2分以上的),或任一因子分超過2分。

3.統計學方法。調查資料采用Epidata3.1建立數據文件,采用SPSS18.0進行數據分析。

二、結果

1.師范類院校新生SCL-90的檢出率。研究發現,師范類院校新生存在中度以上心理問題的學生占0.42%,輕度以上占6.54%(SCL-90因子分≥3,說明存在中度以上心理問題,因子分≥2,說明存在輕度以上心理問題)。師范院校新生SCL-90各因子檢出率,從高到低依次為:強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、恐怖、焦慮、偏執、敵對、精神病性、軀體化,見表1。

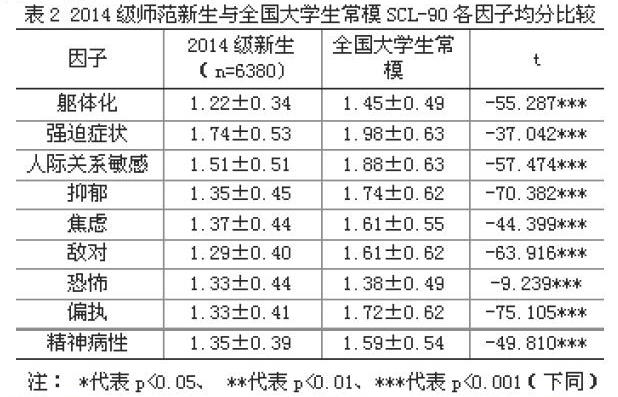

2.師范類院校新生與全國大學生常模SCL-90各因子均分比較。將師范類院校新生SCL-90各因子與全國大學生常模進行比較發現,師范新生在SCL-90各因子上的得分都極其顯著地低于全國大學生常模,具體結果見表2。

3.師范類院校新生SCL-90得分在不同人口學變量上的差異檢驗。

(1)性別差異。男生的心理健康水平要好于女生,除了偏執維度男生得分顯著高于女生之外,在其余維度女生的得分都要高于男生,并在軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、恐怖、偏執和精神病性差異達到顯著水平。

(2)是否為獨生子女的差異。非獨生子女在軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、恐怖、精神病性因子上得分高于獨生子女,獨生子女的心理健康水平要好于非獨生子女。

(3)在不同民族上的差異。少數民族在強迫癥狀、敵對、人際關系敏感因子上均分高于漢族大學新生。

三、討論

1.師范類院校新生心理狀況的分析。師范類院校新生SCL-90的各因子得分均顯著低于全國大學生常模,存在中度以上心理問題的學生占0.42%,該比例顯著低于我國部分院校(13.2%,9.56%),這與辛自強的橫斷歷史研究結果類似,他針對25年大學生心理健康的文獻梳理得出大學生的心理健康水平不斷在改善,這主要是由于有83.45%的大學新生來自于云南本省,學生的環境變化不大,雖然他們離開了自己的家鄉,但是對環境的熟悉度增加了歸屬感和安全感;另一方面,新生在進入學校以后隨著學習、生活的適應,對大學新環境的害怕也開始慢慢消退,大學環境發揮了它應有的保護作用。在對師范新生進行SCL-90篩查時,檢出率最高的是強迫癥狀、人際關系敏感和抑郁三個因子,學校心理咨詢中心要協同各部門一起采取有效的干預措施,以幫助新生更快地適應新的環境。

2.不同人口學變量的差異比較。女生在強迫癥狀、人際關系敏感、焦慮和恐怖因子上得分高于男生,這與田瀾的研究結果相類似,SCL-90的調查結果顯示男生的心理健康水平普遍高于女生。這可能與男性在社會上的優勢地位不斷增加有關,男大學生在就業競爭中處于上風,也一定程度上緩解了他們的焦慮等負性情緒。但他們在敵對、偏執上的得分高于女生,因此在今后的心理健康教育中,結合師范院校的特點,對男女生進行針對性的心理健康工作。

非獨生子女的心理健康水平顯著低于獨生子女,這主要是由于非獨生子女的大學生在多子女的家庭中,個體在成長過程中,父母很難做到隨時關注到每一個子女的感受和發展,情感、人際關系等方面缺乏全面、細致的引導,學校要針對非獨生子女的問題,提出有建設性的方案來幫助非獨生子女的心理成長。

少數民族在強迫癥狀、敵對因子上均分高于漢族大學新生,說明少數民族新生的心理健康水平較差,出現這一現象的主要原因是:少數民族大學生大多數來源于農村偏遠地區,家庭經濟條件較差,雖然都為大學新生,但其之前接觸的環境與現在的差異較大,心理會出現不適應,現實與理想的差異導致心理波動較大。其次是少數民族大學生從小受到其民族的文化、價值觀等影響較大,可能存在少數民族文化與現今社會文化的沖擊,少數民族大學生需要很長的時間去適應這些差異,高校要尊重及保護好少數民族大學生的文化,促進其健康成長。

四、結論

師范類院校新生心理健康狀況良好,但女生、非獨生子女、少數民族大學新生心理健康狀況相對較低,師范院校要加大對其的關注力度。師范院校是教師的搖籃,其學生的心理健康水平不僅關系到其自身的學習、生活和成才,而且影響著未來的中小學學生,因此,師范類院校要不斷調整和加強對師范生的心理健康的改善,為國家的未來儲備人才還應結合自身的地理位置特色,設計出有針對性的符合當地文化的心理健康輔導和干預的措施,實現學生心理問題的“早預防”、“早干預”、“早治療”,并從積極心理學的角度出發,拓寬大學生心理健康教育的途徑,改變心理健康工作者關注心理疾病的問題思維,樹立積極的教育理念,發展學生的積極心理品質,培養積極情緒,塑造積極人格,從幸福、快樂、希望等層面幫助新生挖掘潛力,營造有利于大學生身心健康、和諧發展、積極向上的校園文化氛圍,傳遞校園正能量,構建和諧平安校園。

參考文獻:

[1]王征宇. 癥狀自評量表(SCL-90)[J].上海精神醫學.1984.

[2]張明園. 精神科評定量表手冊[M]. 湖南科學技術出版社,1998.

[3]魏俊彪.師范專業大學生心理衛生狀況分析[J].河南醫學研究. 2002, 11(2): 163-165.