淺埋偏壓小間距隧道爆破對既有隧道震動影響分析

賈 亮

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司太原設計院,山西太原 030013)

?

淺埋偏壓小間距隧道爆破對既有隧道震動影響分析

賈亮

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司太原設計院,山西太原030013)

摘要結合太興線新風平嶺隧道工程,應用有限元軟件分析新建隧道不同爆破進尺施工時對臨近隧道的動力響應,同時與既有隧道震速的實測數據進行對比。研究表明:現場量測速度值分布和數值計算的結果基本一致,最大值在迎爆側邊墻腰至拱腳范圍內;確定既有隧道震動速度閾值為10.6 cm/s;爆破進尺越大,震速和應力越大,偏壓側出現的拉應力越大,破壞范圍越大;由爆破引起的既有隧道結構最大主應力位于拱頂。

關鍵詞爆破震動數值模擬現場監測震動速度

近些年,很多學者對小間距隧道爆破施工做了大量的研究工作,包括理論分析、模型試驗、數值模擬及現場監測,并得到一些有益的結論[1-2]。例如,姚勇[3]、畢繼紅[4]和馮仲仁[5]等采用有限元方法,模擬計算分析了間距、埋置深度、施工工法等條件對小間距隧道爆破震動特性的影響。王春梅[2]和王新宇[6]等以相應隧道工程為背景,運用現場監控技術研究新建隧道爆破施工時保障既有隧道安全穩定的控制技術。在前人研究成果的基礎上,以太興鐵路新風平嶺隧道淺埋偏壓小間距段為研究對象,采用有限元軟件分析新建隧道爆破施工時臨近隧道的動力響應,同時與既有隧道震動速度的實測數據進行對比,并據此提出可行的爆破減震技術和安全防護措施。

1工程概況

新風平嶺隧道位于山西省古交市,地處剝蝕侵蝕中山區,地形起伏較大,沖溝發育,基巖裸露。巖體受節理切割,風化程度強,節理較為發育,圍巖連續性差,圍巖級別為Ⅲ~Ⅳ級。隧道里程DK48+510~DK48+643,是全長133 m的單線電氣化鐵路隧道,埋深約25 m,偏壓嚴重,左側與既有太嵐線風平嶺隧道平行,兩隧道凈距7.4 m。

2有限元數值分析

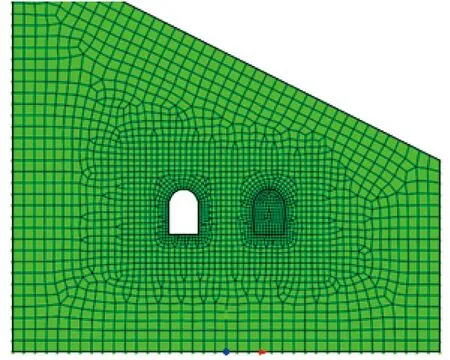

采用動力有限元法進行新建隧道爆破施工對既有隧道結構與圍巖的影響分析,選取施工進尺為1.5 m、2.0 m、2.5 m、3.0 m、3.5 m五種計算工況。為減少邊界效應的影響,左、右及下邊界取5倍洞徑的區域,上邊界取至地面作為計算分析區域,并在有限元網格的邊界上施加彈簧阻尼邊界約束,采用1972年Lysmer和Wass提出的黏性邊界,計算模型如圖1所示。

圖1 有限元模型

2.1計算參數的選取

計算采用共同變形理論,材料假定為線彈性。既有隧道襯砌混凝土確定為C20混凝土,圍巖考慮Ⅲ級,其強度和容重根據規范取值。

基于眾多學者的研究,本次計算假定在爆破荷載作用下襯砌的彈性模量提高25%,泊松比降低20%,圍巖強度進行適當的提高,修正后的材料力學參數見表1。

表1 模型材料力學指標

定義黏性邊界時,需要計算相應巖體在水平和豎直方向的阻尼,單位面積上的阻尼按公式(1)和公式(2)計算

P波:

(1)

S波:

(2)

式中,λ為體積彈性系數(MPa),其表達式為

(3)

G為剪切彈性系數(MPa),其表達式為

(4)

式中,E為彈性模量(MPa);ν為泊松比。

經計算,Cp=10.77(MPa·s·m-1);Cs=6.59(MPa·s·m-1)

2.2爆破震動荷載的確定

根據新風平嶺隧道爆破時炸藥的起爆順序,將作用在結構上的爆破荷載簡化為具有線性上升段和下降段的8個三角形荷載。各段爆破荷載的應力峰值Pmax采用公式(5)求解[7]

(5)

(6)

式中,Pmax為峰值壓力的最大值/kPa;R為炮眼至荷載作用面的距離/m;Z為比例距離/(m/kg-3);Q為炮眼裝藥量/kg。

爆破荷載的作用時間與炮眼裝藥量、圍巖材料特性、巖石中質點到裝藥中心的距離以及炮眼半徑等因素有關,它們之間的經驗關系式為[8]

上升段時間

(7)

總作用時間

(8)

式中,K為巖石的體積壓縮模量/105Pa;ν為巖石泊松比;Q為炮眼裝藥量/kg;K為質點到裝藥中心的距離與炮眼半徑的比值。

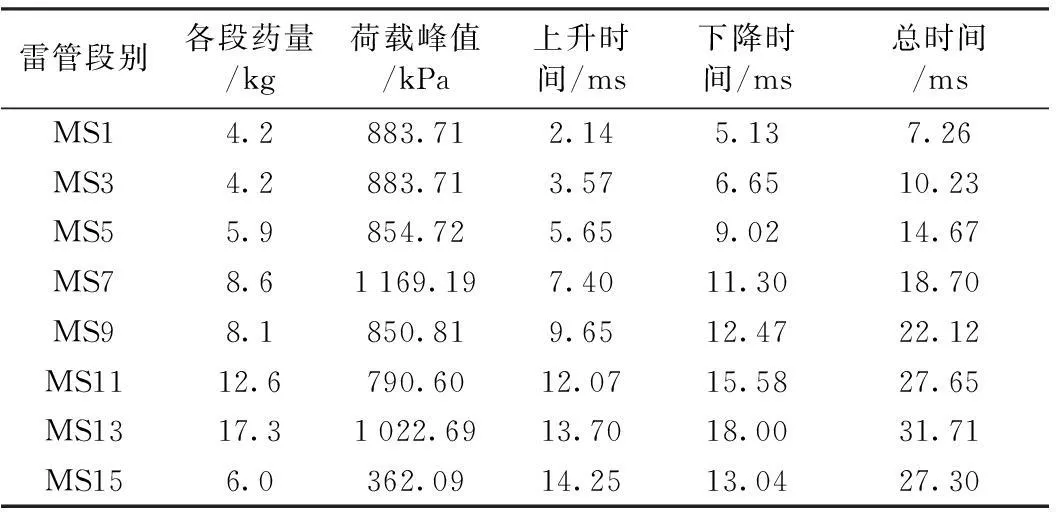

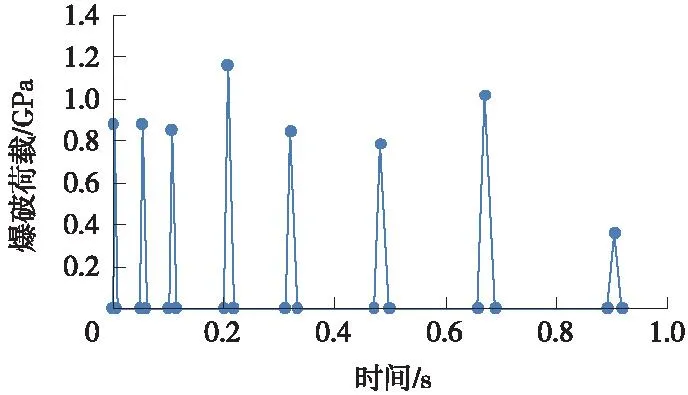

Ⅲ級圍巖進尺2 m時,爆破荷載峰值、加載和卸載時間計算結果見表2,時程函數關系曲線如圖2所示。

表2 荷載計算峰值、加載和卸載時間

圖2 爆破荷載時程曲線

2.3計算結果及分析

(1)襯砌表面震動速度

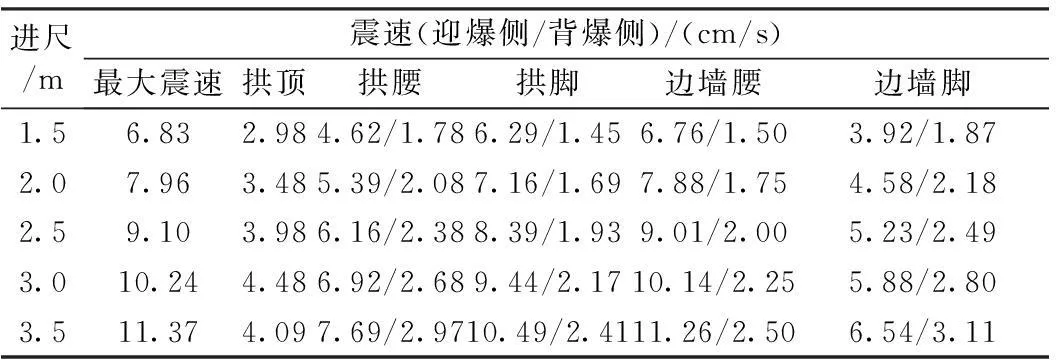

通過有限元分析,得出不同施工進尺工況下結構主要控制點的震速時程曲線,從中可以看出新建隧道爆破施工對既有隧道造成很大的影響,迎爆側控制點的震速明顯比背爆側控制點的震速大很多,水平方向的震速遠大于豎向震速。另一方面,既有隧道結構邊墻部位的震速較大,而拱部和拱腳附近的震速均較少,最大震動速度點主要集中在墻腰至拱腳范圍內。襯砌震動速度峰值主要集中在前4段,且第3、4段衰減較慢,襯砌震動速度隨著爆破進尺的增加而不斷增加。因此,為了降低爆破對既有隧道的影響,小間距隧道的爆破施工進尺應小于中夾巖柱的厚度。為了減少爆破對中夾巖柱的影響,建議小間距隧道爆破施工進尺不宜大于中夾巖柱厚度的1/4。

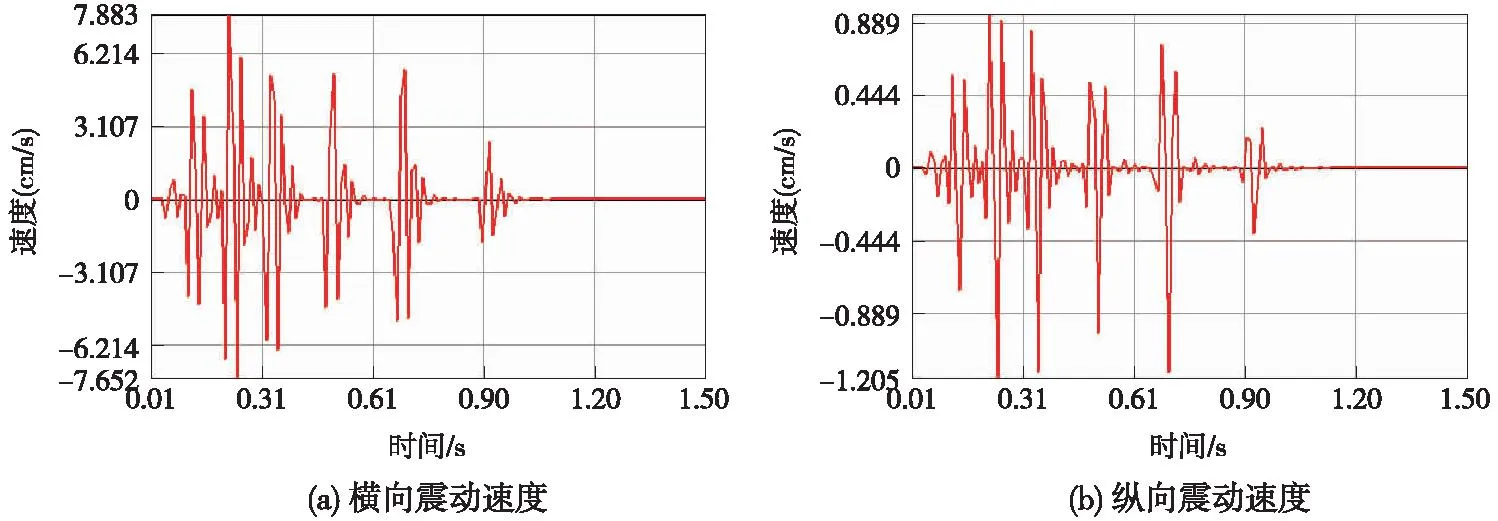

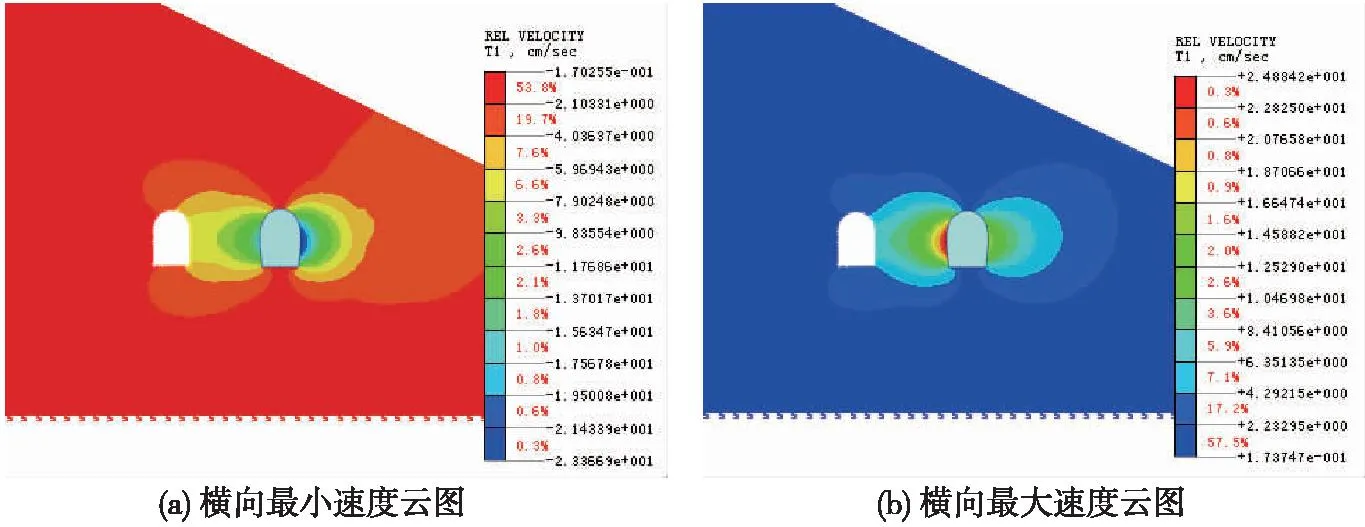

由圖3、圖4、圖5及表3可知,隨著震動速度的擴散,峰值有所衰減,當震動速度范圍移動到既有隧道邊墻時,襯砌震動速度達到峰值,然后由既有隧道邊墻向拱頂和底板方向移動,最后向圍巖邊界方向衰減,直至為零。

圖3 進尺2.0 m時隧道迎爆側拱腳震速時程曲線

圖4 進尺2.0 m時隧道迎爆側邊墻震速時程曲線

圖5 震速云圖

表3 不同爆破施工進尺質點最大震速 cm/s

(2)襯砌震動應力

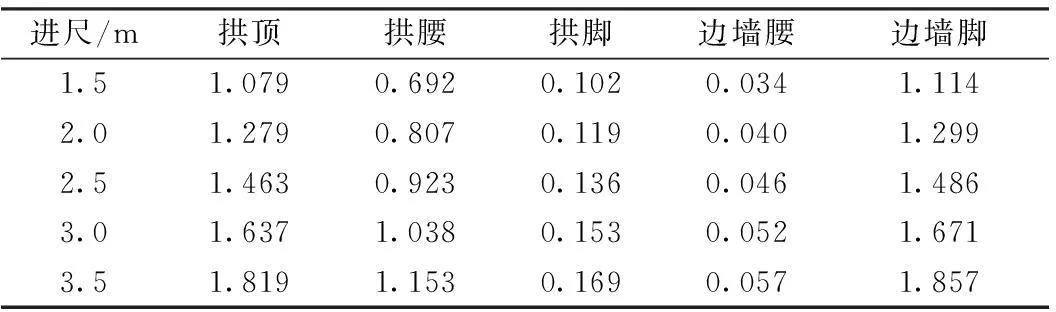

由計算結果可知,爆破震動應力沿新建隧道工作面向周圍傳播,首先到達既有隧道迎爆側邊墻附近,由于應力波反射拉伸作用,產生較大的拉應力,而后拉應力迅速向拱頂和墻腳轉移,隨著應力波的傳播和衰減,拉應力波傳播到其背爆側,既有隧道結構不再出現拉應力區,應力基本呈上下對稱分布。爆破進尺越大,在偏壓的右上方出現的拉應力越大,表現為拉破壞,破壞范圍較大。

表4 既有隧道不同爆破進尺質點最大主應力峰值 MPa

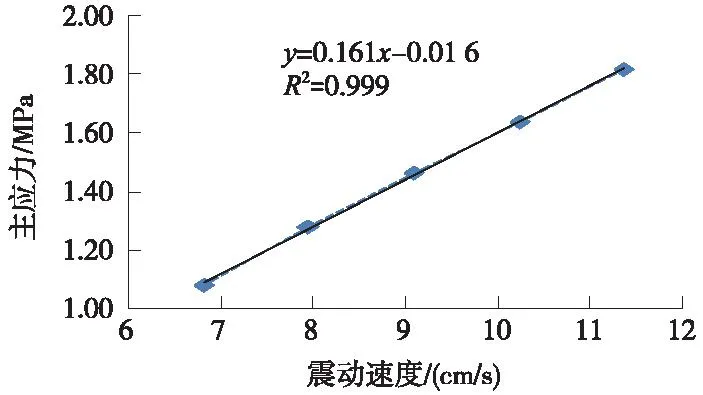

表4為不同爆破施工進尺既有隧道結構質點最大主應力峰值,既有隧道在爆破荷載作用下,隨著爆破進尺的增加,主應力總體上呈線性增大趨勢。迎爆側所承受的應力遠高于背爆側,迎爆側拱頂和邊墻腳部位受爆破沖積的影響最大,最大主應力主要集中在拱頂,而邊墻附近的主應力較少。圖6為既有隧道襯砌主應力與最大震速關系曲線,由圖6可知,既有隧道襯砌最大震動速度與主應力具有良好的線性關系。回歸分析方程如下:σ=0.162Vmax-0.016,將既有隧道襯砌混凝土抗拉強度帶入上式,可得出控制最大爆破震動速度。經計算,既有隧道襯砌邊墻的震動速度閾值為10.6 cm/s。

圖6 不同爆破進尺既有隧道主應力與最大震速關系曲線

3既有隧道監測數據分析

施工采用楔形掏槽光面爆破,爆破施工進尺1.5 m,炮孔直徑為φ42 mm,藥卷規格為φ35 mm×200 mm,炸藥主要為巖石粉狀乳化炸藥。掏槽眼間距60~75 cm,在其間梅花形設置減震空眼,周邊眼間距40 cm,并在靠近既有隧道側的周邊眼間設置減震空眼,裝藥集中度0.1~0.2 kg/m,最大單響裝藥量為2.1 kg。

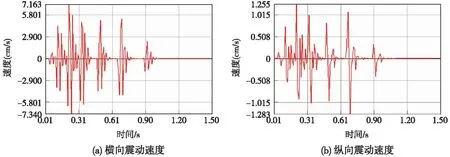

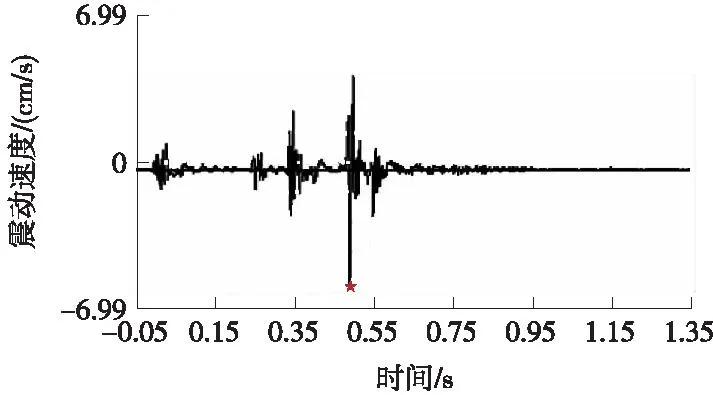

采用上述爆破參數進行爆破試驗,在爆破試驗中既有隧道的最大震速為5.22 cm/s,震速數據轉化成震動波形如圖7所示。由實測結果可知,現場量測速度峰值分布和數值計算的結果基本一致,最大速度峰值在迎爆側邊墻腰部至拱腳范圍內,且兩種情況所得的速度峰值差距很小。實際施工過程中,有少數幾次爆破震速大于8 cm/s時,既有隧道的震動明顯,隧道內二襯墻壁積灰震落,個別為防水而抹的水泥表皮有脫落現象,但隧道內的老裂縫沒有明顯發展趨勢。綜合分析確定,新風平嶺隧道爆破施工時,既有隧道襯砌震動速度預警值為6 cm/s,報警值8 cm/s,控制值10 cm/s。

圖7 既有隧道迎爆側邊墻震速時程曲線

4結論

(1)現場量測速度值分布和數值計算的結果基本一致,最大值在迎爆側邊墻腰至拱腳范圍內,且兩種情況所得的速度峰值差距很小,既有隧道結構迎爆側的震速要比背爆側大,這與既有研究結論相似。

(2)在爆破沖積作用下,隨著時間的移動,既有隧道結構主應力依次出現在迎爆側邊墻、拱腳、拱頂、墻腳等位置,并且強度值由小變大,又由大變小后逐漸消失。由爆破引起的既有隧道結構最大主應力位于拱頂,拱頂周邊的圍巖易發生破壞,成為施工最不利區域。

(3)既有隧道結構邊墻部位的震速較大,而拱部和拱腳附近的震速較少,最大震速主要集中在墻腰至拱腳范圍內。襯砌震動速度峰值主要集中在前4段,且第3、4段衰減較慢,襯砌震動速度隨著爆破進尺的增加而不斷增加。

(4)既有隧道結構震速峰值由最大段裝藥量爆破引起,施工時要嚴格控制各個段別的裝藥量,選用上下臺階法開挖,并加大雷管相鄰段的段位差,避免應力波疊加,減少爆破施工對既有隧道結構安全的影響。

(5)既有隧道襯砌最大震動速度與主應力具有良好的線性關系,根據其線性,綜合分析既有隧道襯砌邊墻的震動速度閾值為10.6 cm/s。

參考文獻

[1]王明年,潘小馬,等.臨近隧道爆破振動響應研究[J].巖土力學,2004,25(3):412-414

[2]王春梅.小間距隧道爆破對既有隧道振動影響分析[J].爆破,2013,30(2):84-89

[3]姚勇,何川.并設小凈距隧道爆破振動響應分析及控爆措施研究[J].巖土力學,2009,30(9):2815-2822

[4]畢繼紅,鐘建輝.臨近隧道爆破震動對既有隧道影響的研究[J].工程爆破,2004,10(4):69-73

[5]馮仲仁,文曦.新建隧道爆破震動對既有隧道影響的數值分析[J].爆破,2008,25(4):20-23

[6]王新宇,邵珠山.小凈距下穿鐵路隧道爆破震動的響應研究[J].應用力學學報,2013,30(4):527-531

[7]劉國華,王振宇.爆破荷載作用下隧道動態響應與抗爆分析[J].浙江大學學報,2004,38(2):204-209

[8]梁慶國,李德武,等.臨近隧道爆破施工振動控制技術[M].北京:科學出版社,2015

[9]王克調,丁任盛.下穿既有隧道爆破震動監測技術[J].鐵道勘察,2009(6):60-62

[10]張柯,白寶英.新建鐵路與其他鐵路公路并行時合理間距的研究[J].鐵道勘察,2014(6):83-88

收稿日期:2016-02-20

作者簡介:賈亮(1981—),男,2006年畢業于北京交通大學土木工程專業,工學學士,工程師。

文章編號:1672-7479(2016)03-0036-04

中圖分類號:U455.41; U456

文獻標識碼:A

Shallow Buried Side Small Spacing Tunnel Blasting Impact on the Existing Tunnel Vibration Analysis

JIA Liang