自覺數學課堂,重在關注“學程規劃”

■何麗華

自覺數學課堂,重在關注“學程規劃”

■何麗華

學程規劃是自覺數學課堂“以學定教”“學生發展為本”教育思想和新課程核心理念“關注學生差異”的具體體現,是相對于傳統的教學設計而提出的一種新的概念。它要求教師了解學生學習的歷程,并充分發揮學生的主體性,讓學生積極參與課堂開發,選擇和調整課堂活動,在師生的交互中動態生成。

自覺數學課堂學程規劃

一、準備性學習——為“學程”提供學力支撐

準備性學習是讓學生從精神上、心理上、智力上做好學習新知識的準備,包括學生學習動機的強度、基礎知識和能力的準備、信息總量的積聚和積極行動的熱情等。平時我們經常會感嘆:為什么同樣的教師,同樣的時間,而且都是新內容,學生的學習效能差別會如此之大?原因在于學生在“學程”開始之前的原有知識結構、經驗、思維習慣和認識準備等是有差別的。用有差別的內在圖式去順應或同化一個新內容,結果當然是不同的。而準備性學習的目的就是將學生尚處于參差不齊的經驗水平調整到大致相當,為下一步的“學程”提供學力支撐。我們提供給學生的準備性學習有多種方式和多種途徑,如合理的舊知回顧、教學引入、準備性學案等等。下面就以教學引入為例來說明:

案例1蘇科版八年級上冊“5.3一次函數的圖像(1)”教學引入

師:(課前已在黑板上寫好了課題)同學們,我們今天學習的課題是什么?

生:一次函數的圖像!

師:你將這個課題讀懂了嗎?

生:不太懂!

師:有誰讀懂了,誰來解讀課題“一次函數的圖像”?

生1:老師,這個課題并不難懂!只要抓關鍵詞“圖像”,一次函數是“定語”,不同的函數有不同的圖像,今天我們只研究一次函數的圖像!

師:什么是函數的圖像?

生2:在直角坐標系中,以函數的自變量的值為橫坐標,相應的函數值為縱坐標的點,所組成的圖形叫做這個函數的圖像。

師:那什么是一次函數的圖像呢?

生3:(知識要點1)在直角坐標系中,以一次函數的自變量的值為橫坐標,相應的函數值為縱坐標的點,所組成的圖形叫做這個一次函數的圖像。

點評:一次函數的圖像是學生真正接觸“數形結合思想”的開端,也是學生從熟悉的“數”向陌生的“形”轉換的起點,此處一定要讓學生深入理解,而這也是教師常常容易忽視的地方。對這個知識要點的理解,光靠學生預習是很難完成的,上課前先進行集體研討是很有必要的,同時也教會了學生研讀教材的方法,提高了學生分析問題的能力,更為“學程”做好了認知的準備。

啟示:當我們從案例中受到啟發來對準備性學習開始思考的時候,才意識到先哲們早已對學習準備的重要性作過精辟的論述。比如孔子“溫故而知新”中的“溫故”是對學習準備的強調;再如皮亞杰提出的同化與順應,都基于內在的圖式,而內在的圖式即可視為對學習準備的強調。“學程”的起始應該根植于學生的經驗之中,但在實際教學中,我們很少去關注學生個體在經驗獲得和經驗質量上的差異。因此,在“學程”開始之前分析該數學知識所依賴的經驗,通過準備性學習,使全班學生能夠在經驗層面上達到大致相同的可接受水平,為學生下一步學習提供了學力支撐。

二、吃透“編路”,優化“教程”利于“學程”

案例2蘇科版七年級下冊“探索三角形全等的條件5(直角三角形的判定)”

教材呈現:

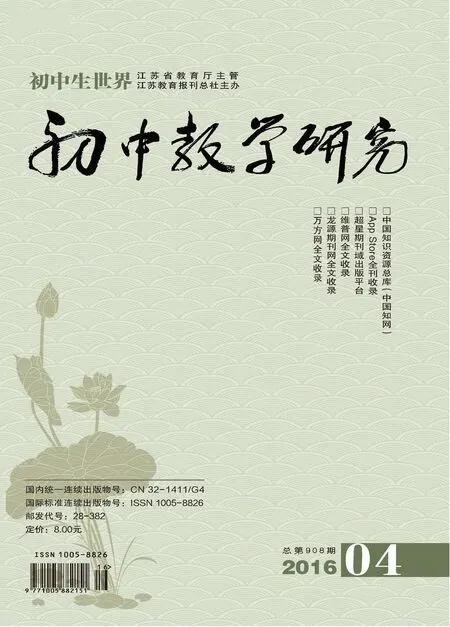

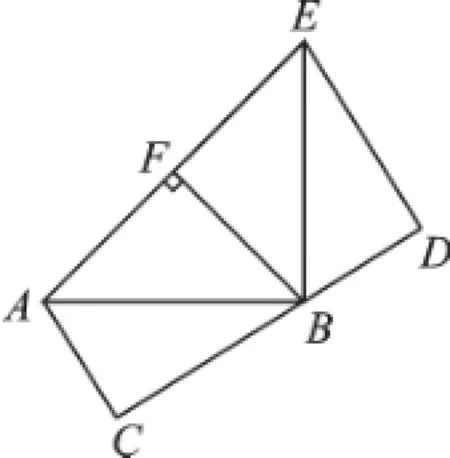

例題如圖1,AC⊥BC,AD⊥BD,垂足分別為C、D,AC=BD,△ABC與△BAD全等嗎?為什么?

圖1

編路分析:

“編路”就是教材編排的意圖、思路,體現了教材編寫者對學生發展需要的一種理解。教材中這個例題的作用就是鞏固剛學的直角三角形的判定(HL)。

學程規劃:

在探索出直角三角形判定后直接教授此例題,雖然可以起到鞏固練習的作用,但降低了例題的教學功能和價值,也無法展開學生學習數學的歷程,錯失了培養學生的思維品質和提升元認知水平的契機。筆者從“學程”的角度出發,對此例題進行了如下“教程”設計:

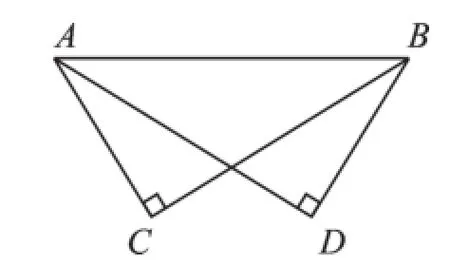

例題兩塊直角三角形紙板如圖2放置,已知∠C=∠D=90°,AC=BD。問AD=BC嗎?為什么?

圖形變式:如果將兩個三角形其中的一個直角三角形向右平移一定距離,得到△ECF,如圖3,∠C=∠D=90°,條件不變。EC=BD,AE=BF,問AD=BC嗎?為什么?

圖2

圖3

圖4

圖5

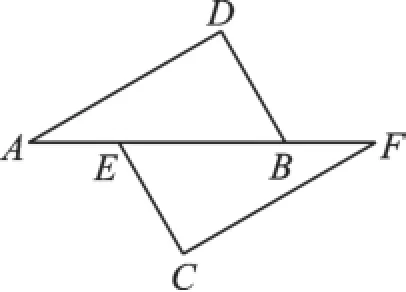

策略變式:我們繼續以圖2為藍本,將△ABD 沿AB向下翻折,如圖4,原例題中條件不變,結論還成立嗎?為什么?你有幾種解題方法?

變式拓展:我們仍然以圖2為藍本,將△ABD繞點B順時針旋轉一定角度,連接AE,過點B作BF⊥AE,如圖5,改編問題——已知:∠C=∠D= 90°,AC=BD,BC=DE,連接AE,過點B作BF⊥AE,垂足為F,則AF=EF嗎?為什么?

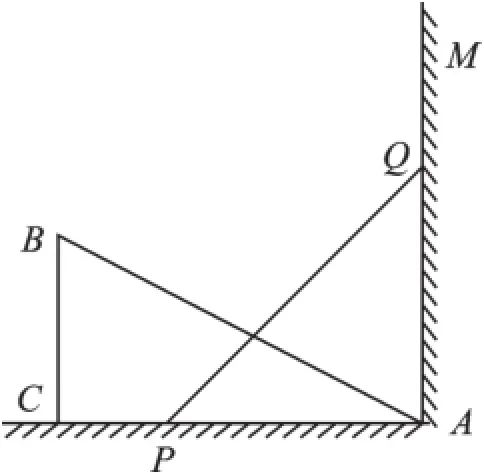

情景變式:如圖6,工人師傅將兩把等長的梯子AB和PQ置于墻邊,其中AB固定于木樁BC上,PQ靠在墻邊,恰好形成如圖所示的兩個直角三角形,已知∠C=90°,BC=5m,AC=10m。聰明的小明,使梯子一端P運動到AC上的某一位置時,△ABC與△APQ恰好全等。你知道這是什么位置嗎?(幾何畫板展示)

圖6

解后反思:通過剛才的例題及其變式,你有什么收獲和感悟?(組內交流討論)

點評:如何做到“教程”為“學程”服務呢?本案例作了很好的嘗試,筆者以“四個變式+解后反思”的方式呈現,目的有:(1)教程服務于學程。“圖形變式——策略變式——變式拓展——情景變式”這樣的教程設計,主要讓學生領悟幾何圖形世界的樂趣、變化和本質,突破封閉性,打破思維的定式,增強應變能力,廓開了思域。(2)“解后反思”讓學生從“會解題”走向“學會解題”,達到學生對幾何圖形的“本質理解”,提高學生元認知水平。

啟示:吃透“編路”就是對教材進行深層次的理解和把握。教科書有其天然的局限性——固定的、統一的,而課堂教學應該是流淌著的河,它是靈動的并不斷生成著的。這就需要我們教師“活化教材”“超越教材”,主動地去選擇和增添教學資源,創造性地使用教材,優化我們的“教程”,達到充分為學生的“學程”服務的目的。

三、多向變式,拓展引領“學程”

設計多向變式的目的是增加活動途徑的多樣性和活動過程的層次性。每個數學活動都包含一個或一系列變式,這些變式包括化歸或探索的步驟和策略。知識體系(概念體系)反映概念或命題的邏輯結構,而經驗系統(即過程)則反映學習者主觀的問題解決的特定經驗。經驗系統的豐富性和有效性對于完善認知結構極為重要。在“學程規劃”中,我們要不斷構建特定經驗系統的變式:(1)改變某一問題:改變初始問題成為一個鋪墊,或者通過改變條件、改變結論和推廣結論來拓展初始問題。(2)以同一個問題的不同解決過程為變式,形成一個問題的多種解決方法,從而聯結各種不同的解決方法。(3)同一方法解決多種問題,將某種特定的方法用于解決一類相似的問題。通過這樣的變式引領下的“學程規劃”,讓學生“從變化中學會變化”,就會使學生具有很強的應變能力和豐富的解決問題的策略,更重要的是豐富和完善了學生“學程”的經驗系統。

案例3蘇科版八年級下冊“分式方程(3)”

教材呈現:

例3小明買軟面筆記本共用去12元,小麗買硬面筆記本共用去21元,已知每本硬面筆記本比軟面筆記本貴1.2元,小明和小麗能買到相同本數的筆記本嗎?

學程設計(多向變式):

例題改編:小明買桔子共用去12元,小麗買香蕉共用去21元,已知香蕉的單價比桔子的單價貴1.2元/斤,小明和小麗能買到的桔子和香蕉一樣多,求桔子和香蕉的單價分別是多少元?

變式1(情景變式):小明買軟面筆記本共用去12元,小麗買硬面筆記本共用去21元,已知每本硬面筆記本比軟面筆記本貴1.2元,小明和小麗能買到相同本數的筆記本嗎?

變式2(條件變式):題中條件“香蕉的單價是桔子的單價的1.5倍”變為“單價的2倍”,方程如何變化?(多媒體演示)

點評:(1)例題改編的目的:設置低起點的問題,讓學生很容易上手,喚醒已有的數學活動經驗,使學生的學習活動始終處于最近發展區。(2)不斷地將多向變式加以優化呈現,采用條件變式、情景變式、逆向變式、創新變式等等,讓學生充分感受分式方程在解決實際問題中的應用以及注意點,引領學生再學習、再思考、再提升,引導學生不斷挖掘自身的潛能,提高自身的建模能力。③通過“編題”的環節來拓寬提升——喚醒創造力,培養數學眼光,提高分析生活世界的能力和意識。

啟示:在案例3中筆者對原有的例題進行“改造”,通過“例題變式——情景變式——條件變式——逆向變式——變式拓展——創新變式”這樣層層深入的變式引領,有以下幾個學程設置目的:(1)“授之以魚”不如“授之以漁”,在不同的變式問題學習中,讓學生明白利用數學知識解決實際問題應掌握數學思考的一般分析方法;(2)以上問題變式,打破了封閉性,不但可以幫助學生克服思維定勢的消極影響,而且也促進了學生對問題“條件變化”與“方程變化”的認識,同時使學生進一步深化了對數學本質的理解;(3)改變靜止、孤立地看問題的思維習慣,有助于學生把握數學規律,形成“以不變應萬變”的能力,而且更重要的在于這樣的變式引領拉長了學生“學程”,使學生的學習可以循序漸進地進行,同時學生獲得了“多層次的活動經驗系統”,為以后其他“學程”積累了可貴的“數學活動經驗”。

(作者為江蘇常州市金壇區白塔中學教師,常州市初中自覺數學教育潘建明名師工作室成員)