驗算,實力派的計算環(huán)節(jié)

張德紅

(江蘇省如東縣雙甸鎮(zhèn)雙甸小學,江蘇 如東 226404)

驗算,實力派的計算環(huán)節(jié)

張德紅

(江蘇省如東縣雙甸鎮(zhèn)雙甸小學,江蘇 如東 226404)

經(jīng)常會看到為數(shù)不少的學生出現(xiàn)以下錯誤:

把驗算的結果寫到橫式后了!

再比如:"小明家養(yǎng)了18只公雞,比母雞少2只,小明學家養(yǎng)了多少只母雞?"

學生列式:18-2=16(只)……

類似這樣的錯誤比比皆是,究其原因,還是因為學生沒有養(yǎng)成良好的驗算習慣,像第一種錯誤,如果再看一下橫式,就不難發(fā)現(xiàn)寫錯了,第二種錯誤如果思考一下到底是公雞多還是母雞多也就不會出現(xiàn)這種錯誤了。

數(shù)學離不開計算,而要保證計算有高正確率,解決問題不出錯,除了計算方法的指導外,還必須培養(yǎng)學生良好的驗算習慣。我認為必須從以下幾個方面著手:

一、知曉"驗算",養(yǎng)成驗算習慣

從一年級上冊的口算開始,老師就要應讓學生明白什么是"驗算"。而不是等到學生學寫豎式計算的時候。可以結合具體的口算題目告訴學生:"驗算"就是檢驗我們算得對不對的過程。在一年級方法有二種:

(一)再算一次,初步感知驗算

比如:一年級上冊"7+9="這道題目,由于有的學生在思考的時候就是想"9+7=?"的,所以就不需要說交換位置再算,就直接告訴學生:"驗算"就是把這道題再算一次,看跟第一次算下來的結果是不是一樣,如果計算結果一樣,那么就表示我們算得可能是對的。如果不一樣,就要找原因,是第一次算錯了,還是第二次算錯了,要么就是兩次都算錯了,找到原因后,再改正。這樣,等學生學到豎式計算時,就已經(jīng)形成一定的習慣了。

(二)加減聯(lián)系,深化驗算方法

雖然要到中年級才明確"加數(shù)"、"被減數(shù)"等名稱以及各運算之間的聯(lián)系。但其實在一年級就已經(jīng)滲透了,只不過沒有明確各部分的名稱罷了。比如一年級上冊的:"5+9="與"9+ 5="這樣的題目就是在滲透四年級的"加法交換率";一年級下冊的"一圖四式":看圖寫出"7+8=158+7=1515-8=715-7=8"這樣的兩道加法和兩道減法算式,更是對加減法的融會貫通!因此,除了讓學生寫"一圖四式",還應該加大靈活運用的力度,比如:"16-7=9"這道題就告訴學生可以這樣驗算:7+9或者9+7是等于16嗎?或者想:16-9是等于7嗎?萬不能小看這一點!不要以為學生看圖能很熟練地寫出四道算式,就覺得他們已經(jīng)徹底明白了加減法的聯(lián)系,其實不然!因為一直到中年級還有同學不知道靈活運用加減法之間的關系進行驗算和解決問題!所以我們必須還要讓學生學會靈活運用!也就是從口算開始,就利用這種關系進行驗算!這樣做非常有利于學生今后的學習和良好的學習習慣的養(yǎng)成!我們都知道良好的學習習慣的養(yǎng)成那不是一朝一夕的事,必定是一個長期的、循序漸進的過程!所以從一年級就打好基礎尤其重要!

二、運用對比,明白驗算重要性

學生知道什么是驗算了,遠遠不夠,因為這并不代表他們在計算的時候就進行驗算。還要讓學生認識到其重要性!不是可有可無的!學生的計算正確率不高,在很大程度上就是由于沒有進行驗算,還沒有認識到驗算有多么重要!

比如我們經(jīng)常會碰到這樣的情況:讓學生把算錯的題目再重新做一遍,在老師不加任何提示的前提下,又算對了。如果出現(xiàn)了這樣的情況,我們就可以順勢對其進行一番驗算習慣的養(yǎng)成教育:"你看,不難吧?讓你重新算了一下,就對了,以后在做完題目后就要像剛才那樣驗算一下。"或者做一些小實驗,讓學生做兩組題目,一組不驗算,一組驗算,然后看正確率,讓學生認識到驗算是不容易出錯的。這樣長期堅持下去,相信一定會取得一定的效果。讓驗算逐步成為一種自覺行動。

三、落到實處,防止驗算形式化

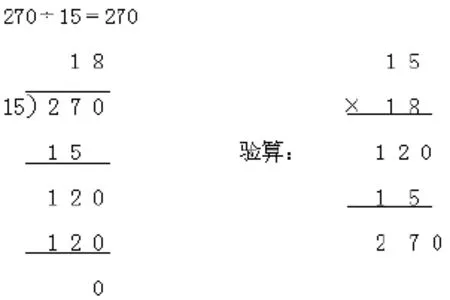

知道什么是驗算,認識到其重要性,還不夠!還應將驗算落實到實處!防止形式化!比如有好多同學在驗算除法時,僅僅在除法豎式旁邊列一個乘法豎式,算完了也不看看乘積是不是和被除數(shù)相等,就以為驗算好了。遇到這種情況,應教育學生:用乘法驗算除法時,乘法豎式不是寫了就行的,關鍵要看積是否等于被除數(shù)!還有其他運算也是如此!加法、乘法在運用交換律驗算后要看結果是否相同,減法在用加法驗算時,也要看加得的和是不是等于被減數(shù)!如果形式化了,那就失去了驗算的意義了。

四、逐步外延,驗算能巧則巧

比如一道應用題,我們所說的"驗算"一般是指計算得對不對,不包括算式本身列得正確與否,我們在養(yǎng)成學生良好的學習習慣時,還可以擴大"驗算"的外延,教育學生不僅要"驗"計算,更重要的是要先"驗"算式!如果算式列錯了,計算得再正確也沒有用!

在驗算應用題時,不一定用驗算計算題的方法,還可以巧用方法。比如:"小明原有一些畫片,先送給小軍10張,又買了5 張,現(xiàn)在有20張。小明原有多少張畫片?"這道題在驗算的時候就不要僅僅看計算得對不對,而應該將"倒推"出來的結果,順著題目的意思驗算一遍,就很容易知道對不對了。

驗算是計算和解決數(shù)學問題不可缺少的環(huán)節(jié),養(yǎng)成良好驗算的習慣是學好數(shù)學的重要前提。只要每一位教師根據(jù)自己的教學實際和學生的特點,培養(yǎng)學生自覺驗算的良好習慣,一定會使學生的數(shù)學學習能力有質的飛躍,學生學習數(shù)學也一定會取得事半功倍的效果。