隔姜灸中極穴治療腰椎手法復位術后尿潴留效果觀察

侯桂紅 劉瑩瑩 牛 靜

?

隔姜灸中極穴治療腰椎手法復位術后尿潴留效果觀察

侯桂紅劉瑩瑩牛靜

河南省洛陽正骨醫院頸腰痛二科 (洛陽 471002)

摘要:目的探討隔姜灸中極穴對腰椎手法復位術后尿潴留患者的臨床療效。方法將50例腰椎復位術后尿潴留患者隨機分為對照組和觀察組,對照組給予常規排尿措施,觀察組在常規措施的基礎上給予隔姜灸中極穴,觀察兩組患者臨床療效及不同時間段排尿率和導尿率。結果觀察組總有效率和排尿率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論隔姜灸中極穴配合常規措施對腰椎手法復位術后尿潴留患者療效顯著。

關鍵詞:癃閉;腰椎手法復位術后;隔姜灸

腰椎手法復位術是非手術治療腰椎間盤突出癥的重要治療措施,復位術后要求患者絕對臥床休息3d,2~4h協助患者直線翻身一次,平臥位和俯臥位交替。患者術后因體位限制、排尿環境及生理、心理等多方面因素,很容易引起尿潴留。尿潴留是指膀胱區域脹滿,但不能自行排尿,需要通過誘導措施才能排尿[1]。2014年10月—2015年4月我科對腰椎手法復位術后出現尿潴留患者,采用中極穴隔姜灸的方法促進排尿,解除尿潴留,效果滿意,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選擇腰椎復位術后尿潴留患者50例患者,按隨機法分為觀察組和對照組。其中觀察組 26 例,男 11 例,女15例;年齡23~60歲。 對照組 24例,男10例,女14例;年齡22~59歲。觀察組腰椎間盤突出部位發生在L4~5者14例,L5~S1者7例,L4~5與L5~S1同時突出者5例。對照組腰椎間盤突出部位發生在L4~5者11例,L5~S1者8例,L4~5與L5~S1同時突出者5例。復位前患者均無馬尾神經損傷表現,自行排尿。兩組患者在年齡、性別、發病部位等方面無明顯差異(P>O.05),具有可比性。

1.2納入標準(1)符合腰椎間盤突出癥診斷標準;(2)腰椎手法復位術后尿潴留患者;(3)術前無馬尾神經損傷,能自行排尿者;(4)同意參加本臨床研究者。

1.3排除標準(1)前列腺肥大、尿道梗阻或其他疾病手術等導致的尿潴留;(2)合并有嚴重心腦血管或肝腎等疾病;(3)對姜及艾絨過敏者。

1. 3方法

1.3.1對照組術前3d練習床上排尿,對排尿不暢者給予局部熱敷、聽流水聲、穴位按摩等常規方法促使患者自行排尿。

1.3.2觀察組在常規方法的基礎上采用隔姜灸中極穴。操作方法:患者仰臥位,暴露腹部皮膚,用同身寸取穴法在腹壁前正中線、臍下4寸處選取中極穴,選取較大的新鮮姜塊,切取直徑約4~5cm、厚約0.3~0.4cm的姜片,在中間穿刺數孔以便熱氣內透,把用艾絨制成直徑3cm、高3cm的圓錐形艾柱直接放在姜片上,錐尖朝上,把姜片及艾絨置于中極穴上點燃艾絨施灸。當艾絨燃盡后患者仍無尿意者可易炷再灸,一般灸3~5壯,使熱力由上而下慢慢深入滲透皮膚,一次治療時間大約10~15min左右。在施灸過程中及時觀察患者皮膚,以患者皮膚少泛紅、能耐受為度。如施灸治過程中患者有灼痛感時,可將姜片稍稍提起散熱后再施灸。施灸過程中患者尿意強烈,即停止治療協助其排便。兩組患者在實施措施結束后2h仍不能自行排尿者給予導尿術。

1.4療效標準療效評定標準根據《中醫病癥診斷療效標準》[2],顯效:治療結束30分鐘內患者能順利排尿,尿急、腹脹、腹痛消失;有效:治療結束30~60分鐘患者開始排尿或者尿液呈點滴狀排出,片刻后能順利排尿,尿急、腹脹、腹痛癥狀好轉;無效:治療結束>90分鐘患者仍未排出尿液或尿液淋漓不出,尿急、腹脹、腹痛加重。

1.5統計學方法數據輸入SPSSl3.0統計軟件,計數資料采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

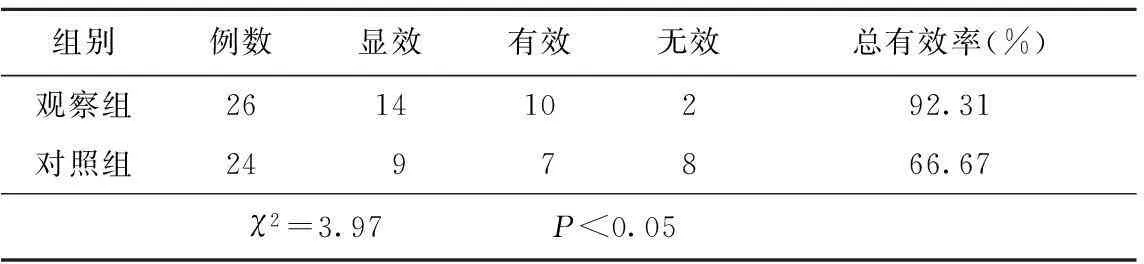

2.1兩組臨床療效比較觀察兩組臨床治療效果,觀察組療效明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較

注:兩組有效率比較,P<0.05

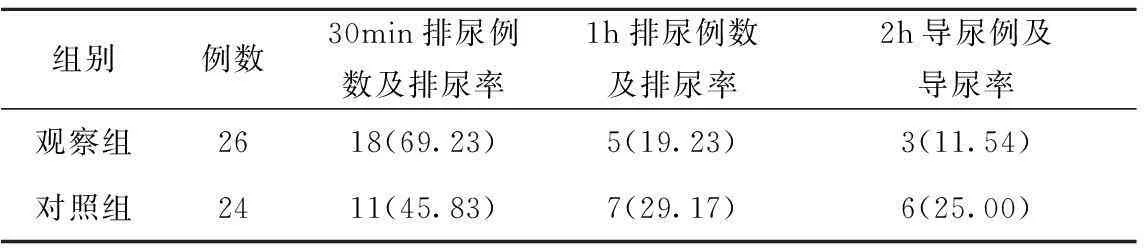

2.2兩組排尿率比較對照組給予常規措施、觀察組給予隔姜灸治療后30min、1h排尿率及導尿率比較,觀察組排尿率明顯高于對照組,導尿率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者不同時間段排尿率和導尿率比較 (例,%)

注:與對照組比較,P<0.05

3 討論

腰椎手法復位術后患者由于體位改變,不習慣臥床排尿;加之術后緊張、害羞等不良心理情緒,從而加重膀胱括約肌痙攣[3],導致膀胱經脈受損,經氣郁閉,氣機不暢,下焦決瀆無力,導致尿潴留。尿潴留屬中醫“癃閉”范疇,按中醫理論來說,“癃閉”主要病變在膀胱,又與三焦、肺、脾、腎密切相關[4]。病位雖在膀胱但與肺、脾、肝、腎、三焦密切相關,濕濁結聚下焦,濕熱阻遏,肺失宣降,中氣不足或氣虛血瘀,三焦氣化功能失常,導致小便不能排出。中極穴是是膀胱募穴,是膀胱經經氣的聚集之處,具有疏利三陰之氣、通利水道、宣痹開結的作用。生姜味辛性溫,具有溫經散寒通陽、行水利水之功效。《本草從新》記載:“艾葉苦辛,性溫,熟熱,純陽之性,通十二經,理氣血,以之灸火,能透諸經而除百病。”艾性溫熱,入腎經,有理氣血、通寒濕、溫經止痛的功效[5]。艾灸具有溫陽固腎、培補元氣、通調三焦、行氣利水、通利小便,使腎氣復、氣機暢的作用。灸能夠使熱透入皮膚增加局部血液循環,舒緩括約肌,加強傳導功能,使排尿通暢。中醫學認為“腑以通為用”,通則氣機順達。治療尿潴留宜散瘀結、利氣機而通水道。隔姜灸是通過生姜之溫性與艾火之熱力,二者相須而用,刺激中極穴,調節三焦,鼓舞膀胱氣化功能而達到啟閉通尿功效,從而促進患者排尿,解除尿潴留,減輕患者痛苦。

參考文獻

[1]慶紅,呂春利,郭亞玲.肛腸病術后尿潴留的護理體會[J].中國現代藥物應用,2010,4(10):174.

[2]國家中醫藥管理局.中醫病癥療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994:201-202.

[3]蘇秀寧,黃琳俐,韋金翠.術后尿潴留的護理進展[J].護理實踐與研究, 2010,7(14):97.

[4]王永炎.中醫內科學[M].上海:上海科學技術出版社,1999:257.

[5]楊潔,喬秀蘭,田豐瑋,等. 隔姜隔鹽灸治療中風后尿潴留臨床療效及安全性評價[J].中國中醫急癥,2013,22(10):1668-1669.

doi:10.3969/j.issn.1003-8914.2016.10.047

文章編號:1003-8914(2016)-10-1445-02

收稿日期:(本文校對:李俏2015-06-19)