新常態下中國宏觀經濟穩定與財政政策取向

——基于新凱恩斯主義經濟模型的理論釋義

丁志帆

(河南大學 經濟學院,河南 開封 475004)

新常態下中國宏觀經濟穩定與財政政策取向

——基于新凱恩斯主義經濟模型的理論釋義

丁志帆

(河南大學 經濟學院,河南 開封 475004)

文章根據動態隨機一般均衡模型和中國宏觀季度數據,考察了財政支出和稅收工具的宏觀經濟效應。研究發現:增加政府支出雖然能夠迅速提振經濟,但其只有短期效應。如果沒有及時退出,其正向促進作用可能轉化為反作用力。減稅政策對產出和就業同樣具有正向促進作用,但政策效果相對較弱。為保障新常態下的中國經濟運行于合理區間,應當合理配置財政政策工具,將相機調控和區間調控相結合,短期與中長期調控相結合。

新常態;政府支出;稅收;動態隨機一般均衡

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.05.008

一、引 言

以增加就業、穩定物價和促進經濟持續均衡增長為主要目標的財政政策,在中國顯示出極強的宏觀調控能力。尤其是2008年國際金融危機爆發期間,中央政府實施的積極財政政策不僅保障了中國經濟的平穩運行,實現了經濟“軟著陸”,而且有力促進了世界經濟的復蘇。然而,歐洲主權債務危機,再次將世界經濟拖入谷底。由于主權債務危機的影響更直接也更深入,直到2013年第四季度,歐洲經濟才擺脫了負增長。2015年之前,歐元區整體經濟增速始終在1%左右的低位徘徊,而同期失業率高達12%。自2012年起,美國經濟以平穩的步調緩慢復蘇,但在進入2015年后,美國經濟增速一路走低,從第一季度的2.9%下降至第二季度的2.7%和第三季度的2%。

歐美國家經濟增長的乏力表現,很大程度上導致中國貿易余額惡化和經濟下滑。2010年以來,中國經濟持續下滑,季度同比經濟增速從2010年第一季度的12.1%一路滑落至2015年第二季度的7%。2015年第四季度的經濟增速首次跌破7%,幾乎追平了2008年金融危機時期6.6%的經濟增速,也低于全年經濟增長目標。隨著中國經濟進入下行通道,中國的物價水平持續走低。2012年3月,生產者出廠價格指數同比增幅由零轉負并持續下降,而居民消費價格指數雖然始終為正,但在結束通脹預期后,居民消費價格指數從2012年4.5%的高位震蕩回落至2015年9月1.6%的低位。2015年CPI同比漲幅始終保持在2.0%以內,低于3%的預計目標。經濟增速與物價指數雙雙達到近期的最低點,引發了人們對未來中國經濟是否會出現“硬著陸”的擔憂。

2015年9月10日,在夏季達沃斯論壇的開幕式上,李克強總理的致辭給投資者吃了一顆定心丸。總理強調,當前的中國經濟走勢緩中趨穩、穩中向好。中國經濟面臨的問題,尤其是經濟下行壓力,除了外部環境的影響外,更多的是中國經濟自我調整過程中主動減速的結果。雖然增長速度從高速或超高速轉為中高速,但中國經濟始終運行在合理區間。2015年,中國的國內生產總值達到67.7萬億元,同比增長6.9%,在世界主要經濟體中居于前列。同期城鎮新增就業1 312萬人,超額完成全年目標。與此同時,中國經濟結構調整取得了進展,服務業占到了GDP的“半壁江山”,消費對經濟增長的貢獻達到了60%以上,新技術、新產品、新業態不斷涌現。這種結構性變化是改革開放以來中國經濟未曾出現過的新特征,而這些新特征意味著決策層必須改變故有的調控思路,創新調控理念,優化財政政策工具,通過預調微調、定向調控和相機調控,保障經濟運行在合理區間。

二、文獻綜述

財政政策的宏觀經濟效應既是經濟理論的核心課題,也是政策研究關注的重點[1]。自Kyland and Prescott(1982)的開創性研究以來,動態隨機一般均衡(DSGE)模型研究取得了長足的發展[2]。由于其在模型構建和估計方法上的優勢,DSGE模型逐漸取代了傳統宏觀計量模型,成為景氣循環與政策效應評價的主要工具。1992年,Christiano and Eichenbaum將公共部門引入新古典DSGE模型,有效改善了理論模型存在的“生產率之謎”[3]。在此基礎上,Braun (1994)和McGrattan(1994)探討了扭曲性稅收的經濟增長與福利效應[4-5]。2003年,Linnemann and Schabert通過在新古典特性的DSGE模型中引入壟斷競爭和價格粘性等名義和實際摩擦,將其改造為更具現實特征的新凱恩斯DSGE模型[6]。在此基礎上,Leeper and Yang(2008)通過在新凱恩斯DSGE模型中納入政府支出與稅收對于政策債務的反饋機制,考察了不同償債方式下政府支出的宏觀經濟效應[7]。Iwata (2011)通過引入流動性約束和李嘉圖等價消費者對政府支出與私人消費間的互補關系進行了嘗試性的解釋[8]。Born et al.(2013)對預期到的和未預期到的公共支出和稅收沖擊的宏觀經濟效應及其傳導機制進行了細致解釋[9]。

國內研究中,黃賾琳(2005)最早在新古典DSGE模型框架下討論了政府支出的宏觀經濟效應[10]。蔡明超等(2009)同樣將政府支出引入家庭的效用函數,并細致討論了政府消費、轉移支付、生產性與非生產性稅收的政策效應[11]。盡管黃賾琳(2005)與蔡明超等(2009)的大部分研究結論與國內外經驗研究一致,但其根據新古典DSGE模型得到的政府支出與私人支出之間的替代關系引起了理論界的廣泛關注。雖然采用的研究方法與數據樣本不同,但國內實證研究普遍得到了政府支出對私人支出具有擠入效應的研究結論。后續研究中,王文甫(2010)、胡永剛、郭新強(2012)、楊智峰等(2015)通過在新凱恩斯DSGE模型中引入消費習慣、流動性約束、生產性政府支出,有效彌補了新古典DSGE模型無法刻畫政府支出對私人支出具有擠入效應的缺憾[12-14]。另有部分學者如蔡宏波、王俊海(2011)、朱軍(2015)、黃賾琳和朱保華(2015)則將研究重點置于稅收政策,在新古典DSGE模型框架下探討減稅的宏觀經濟效應以及融資方式對稅收政策宏觀經濟效應的影響[15-17]。

現有研究對本研究的展開具有良好的啟示作用,但仍可進一步拓展:第一,目前涉及財政政策動態效應的研究集中于討論政府支出的宏觀經濟效應,尤其是研究政府支出與私人消費關系,鮮有研究考察稅收政策的宏觀經濟效應。第二,由于現有研究主要采用的是1978年以來的年度數據,在擬合模型關鍵參數時多數研究依據經驗研究進行校準。然而,校準法只適用于估計靜態參數,在估計動態參數時應采用貝葉斯估計①。第三,1992年確立社會主義市場經濟體制目標后,財政政策才在我國開始發揮主要作用,而既有研究結論主要是根據改革開放以來的財政政策實踐得到的,顯然無法直接指導我國財政政策的制定與實施。因此,本文構建了一個包含政府支出與稅收聯動關系的DSGE模型,并運用1999-2014年間中國宏觀經濟季度數據,順次考察財政政策工具中的政府支出與稅收政策變動對主要宏觀經濟變量的影響機制和效果。

三、理論模型

本文在Smets and Wouters(2003)的研究基礎上建立一個包含政府支出與稅收的新凱恩斯DSGE模型[18]。另外,為擬合轉型期中國市場經濟運行特征,在DSGE模型中加入工資和價格加成、投資調整成本、消費習慣形成等名義和實際摩擦因素。

(一)家庭部門的消費與投資決策

假設經濟中存在無數個具有無限生命期界的同質家庭。代表性家庭?的最優化問題描述如下:

其中,E0是條件期望算子,0<β<1是主觀貼現率,假設即期效用函數采取如下形式:

其中,κt代表偏好沖擊,h為消費習慣參數,代表貨幣需求的利率彈性,代表勞動投入的工資彈性,φ和φ均大于0,且φ≤1。由(2)式可知,消費Ct與持有的實際貨幣余額的增加會給家庭帶來正效用,而勞動投入Nt的增加會帶來負效用。家庭的預算約束描述如下:其中,τt代表總量稅;It和Kt分別代表投資和資本存量;Bt為購買的總收益率為Rt的名義債券;ut為資本利用率;來自資本租賃服務的收入;為實際資本使用成本②。物質資本的運動方程為:

其中,qt代表投資調整成本沖擊,資本折舊率0≤δ≤1,投資調整成本函數具有如下性質:S=S′=0、S′′>0。另外,假定經濟均衡時家庭的資產持有組合和消費完全同質,只有勞動投入與工資水平存在差異,即。令λt和λtQt分別為(2)式和(3)式的拉格朗日乘子,構造拉格朗日方程,可以得到關于Ct、Bt、Mt、It、Kt與ut的一階必要條件:

(二)家庭部門的勞動供給決策

勞動要素市場是壟斷競爭的,家庭提供的是有差別的勞動。遵循Calvo(1983)的方式刻畫勞動要素市場不完全特征[19]。當經濟系統受到外部沖擊時,并不是所有的家庭都能夠立即調整工資決策來實現自身效用最大化。假定家庭工資的調整行為只發生在那些能夠接收到隨機的“工資調整信號”的家庭,每一期其比例約為1-ξw。沒有接收到調整信號的家庭j則不能最優化其工資,而只能根據上一期的通貨膨脹率來調整名義工資水平。于是,t期名義工資總額Wt可以描述為:

其中,Wt為名義工資總額,Nt為總的勞務需求,為家庭υ的工資水平,為廠商對家庭υ提供勞動的需求。聯立(12)與(13)式可以得到:

根據Calvo(1983)[19],第t+s期二級承包商提供勞動的名義工資為代表性家庭選擇最優工資來最大化其在期之間效用的現值之和,即

上述最優化問題的一階條件為:

(三)廠商部門

經濟中的生產者包括最終產品廠商和中間產品廠商。最終產品廠商使用中間產品在完全競爭的市場上組織生產,其生產函數采用如下CES形式:

中間產品廠商從家庭租用資本與勞動,并生產差異化的中間產品,其生產函數采用C-D形式:

由此之外,縱觀整個藝術史,女性主題藝術的概念仍有著西方女權主義運動的背景,所以并不是所有包含女性的作品都可以稱之為女性藝術。這里所提到的西方女權主義運動,它可分為第一代、第二代、第三代。

由(24)式可知,由于要素報酬是同一的,對于任意的中間產品廠商而言,有效資本與勞動的比率均相等。進一步,可以得到實際邊際生產成本:

根據要素價格除以其邊際生產率可得中間產品廠商的實際邊際成本:

由于資本要素是同質的,聯立(25)式與(26)式,可以得到對第τ種勞動的需求函數:

已知中間產品廠商的邊際成本,相應的名義利潤為:

由于中間產品市場是壟斷競爭的,只有接收到隨機的“價格調整信號”的中間產品廠商可以將產品名義價格調整到最優水平,這一概率是1-ξp。當廠商不能產品價格的最優調整時,則按照過去的通貨膨脹調整,即

總價格指數的運動法則為:為了計算價格總水平Pt,需要計算出。在t期,可以制定最優價格的廠商選擇最優價格最大化其在之間利潤的現值之和:

其 中 ,貼 現 率 ?t,t+k=βk(λt+k/λt);穩 態 時 ,?t,t+k=βk。由利潤最大化得到一階必要條件:

由(33)式可知,最優價格設定實際上就是未來邊際成本的函數,最優價格可以視為對邊際成本的加成。

(四)政府部門

財政當局的預算約束記為:

其中,φg、φτ分別為政府支出和稅率對產出的反應系數,ζg為政府支出對稅率沖擊的反應系數,ζτ為稅率對政府支出沖擊的反應系數。財政政策的設計體現了自動穩定器的功能,即政府支出和稅收對同期產出做出反應,使得經濟系統自動趨于穩態。另一方面,從中國現實出發,假設貨幣政策采取數量型規則,定義貨幣供給增長率,將貨幣政策規則設定為:

(五)市場均衡

當產品市場與勞動市場同時實現均衡時,經濟社會就實現了均衡狀態。產品市場均衡條件為,而勞動市場均衡條件為

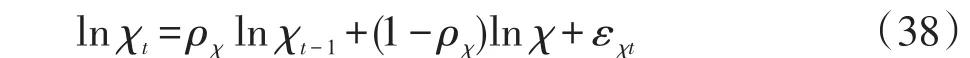

(六)外生沖擊

為了避免奇異性問題,本文在引進政策沖擊外,在理論模型中加入了偏好沖擊、投資邊際效率沖擊、中性技術沖擊、價格加成與工資加成沖擊。令,假定χt中的任一變量都服從如下分布:

其中,外生沖擊的自回歸系數0≤ρχ≤1,擾動項εχt服從零均值、標準差為σχ的白噪聲擾動。

四、數據處理、參數校準與貝葉斯估計

(一)數據來源與處理

本文數據來源于《中經網統計數據庫》和《中國宏觀經濟信息網(教育版)》,樣本數據的取值區間為1999年第1季度到2014年第4季度。鑒于原始數據都是名義數據,而且數據的頻率不同,本文作了相應處理:首先,用社會消費品零售總額、城鎮固定資產投資完成額、季度國內生產總值、廣義貨幣供給量M2、發電量、國家財政預算支出和國家財政稅收收入分別代表消費、投資、產出、貨幣供給量、資本利用率、政府支出和稅收。根據城鎮單位就業人員勞動報酬和季末城鎮就業人數,得到城鎮就業人員的平均工資,代表名義工資。其次,參照曲曉燕等(2010)的處理方法,根據統計局公布的2001年的CPI月度環比數據以及1999-2014年間CPI同比數據向前和向后推算出2001年1月為100的月度CPI定基數據,再折算為以2001年第1季度為基期的季度定基比CPI,然后利用該指數依次對所有經濟變量進行平減,非平穩變量使用一階對數差分平穩化[22];最后,利用X12 ARIMA方法對平減后的數據進行季節調整。

(二)靜態參數的校準

由于數據限制,不可能通過對觀測變量的估計得到模型中所有參數,理論模型內生變量的穩態值和部分結構參數仍需根據經驗研究校準:①主觀貼現因子β根據βR-=1和樣本期內定期存款利率均值校準為0.99;②描述貨幣需求彈性的參數φ和勞動供給的工資彈性的參數φ與Zhang(2009)一致,將φ校準為1、φ設定為2[23];③消費習慣參數h的設定參照呂朝鳳、黃梅波(2011)的研究取為0.7[24];④資本產出彈性α參照丁志帆(2015)的研究校準為0.49[25];⑤季度資本折舊率δ通常設定為0.025;⑥穩態時消費、政府支出、稅收與產出比值根據觀測變量的均值和穩態條件得到具體見表1所列。

表1 模型結構參數的校準結果

(三)動態參數的貝葉斯估計

參考Stems and Wouters(2007)和劉宗明(2013)的研究,對無法通過經驗校準確定的結構性參數進行貝葉斯估計[26-27]。首先,設定描述外生沖擊波動性的參數服從Inverse Gamma分布,先驗均值設定為0.1、標準差設定為∞;描述外生沖擊持續性的參數服從貝塔(beta)分布④,先驗均值設定為0.5、標準差設定為0.2。其次,假設資本利用率調整參數φ′()u服從正態分布,先驗均值設定為0.15、標準差設定為0.075,投資調整成本參數∞設定為服從正態分布,先驗均值設定為4、標準差設定為1.5的。最后,關于不能重新最優化價格的廠商比率和不能重新最優化工資的家庭比率,假設兩者均服從貝塔(beta)分布,先驗均值設定為0.75、先驗標準差設定為0.1,結果見表2所列。

表2 結構參數的先驗分布與估計結果

五、數值模擬與財政政策工具動態效應的比較分析

在參數校準與估計后,便可根據理論模型,通過數值模擬考察不同財政政策工具對主要宏觀經濟變量的動態影響。

(一)政府支出增加的宏觀經濟效應

圖1刻畫了1%正向政府支出沖擊下主要宏觀經濟變量的脈沖響應⑤。由圖1可知:從沖擊的影響性質看,政府支出增加雖然會抑制消費和投資,但總體上產出和就業會增加,并伴隨輕微的通貨膨脹;從沖擊的影響力度看,政府支出增加對就業、投資和產出的影響較大,對物價和消費的有輕微的影響;從沖擊的持續性看,政府支出沖擊對產出及其組成部分影響較為持久,對就業和價格的影響不具持久性。

圖1 政府支出增加政策(政府支出↑)下主要經濟變量的脈沖響應

假設政府執行的是暫時性的擴張性財政政策,表現為政府支出增加。在第0期,政府支出向上偏離穩態并達到最大值。在政府支出沖擊下,私人消費與投資均向下偏離穩態,消費下降了0.13個百分點,投資下降了0.39個百分點。另外,雖然消費與投資均表現出逆駝峰型的變動趨勢,但二者的運動軌跡截然不同。投資在經歷了最初的驟降后急速下降,在第7期降到最低點,此后以極緩的速度在第16期回歸穩態,并轉化為微弱的正向影響。消費的下降滯后于投資,在第8期消費才到達偏離穩態的最低點。此后,消費從向下偏離穩態0.51個百分點的低位緩慢回升,但始終位于穩態下端,且持續了20個季度之久。由此可見,無論是短期還是長期,政府支出對私人消費存在“擠出效應”,政策效果具有顯著的持久性。

雖然政府支出增加會擠出私人支出,但短期內政策效果相當明顯,產出正向運動。在政策執行當期,產出向上偏離穩態2.17%,此后逐季衰減,從第6期開始向下偏離穩態,下降至負向偏離穩態的低位,在約5個季度的起伏震蕩后回歸穩態。就業與產出的動態運動軌跡幾近一致,產出的短期小幅增加會帶來就業的增加,而且就業的增長超過了產出的增長。但在中遠期,私人消費與投資的下降最終會轉化為就業的下降。由此可見,在短期,政府支出增加的政策效果較強,對產出的正向拉動作用較明顯。但是,政府支出增加對產出和就業的正向影響只有短期效應。隨著政府支出沖擊的逐季減弱,私人支出下降抵消甚至超過了政府支出對產出的正向影響。因此,如果擴張性財政政策不能及時退出,正向促進作用有可能轉化為負向的減損效應。

與產出的短期效應相對應,通貨膨脹驟然上升。但是,隨著時間的推移,產出與就業下降,物價水平在5期后呈現線性下降態勢,一直下降到向下偏離穩態近2個百分點,此后緩慢回升,始終未能回歸穩態。另外,政府支出沖擊對物價水平的影響小于產出及其組成部分。隨著政府支出的暫時性增加,總需求擴張,進而增加了最終產品廠商對中間產品的需求。由于價格剛性,只有部分中間產品廠商能夠進行最優的價格調整,這會造成使得它們制定的相對工資提高,最終產品廠商對降低對它們產品的需求,這將會使不能調整價格的中間廠商利潤收入下降,最優的價格調整將減小。

(二)減稅的宏觀經濟效應分析

圖2描述了1%負向稅率沖擊下主要宏觀經濟變量的脈沖響應。由圖2可知:從沖擊的影響性質看,減稅政策將會刺激消費,但對投資有抑制作用,帶來產出和就業的增加;從沖擊的影響力度看,減稅對消費、投資和產出的影響較大,對物價和就業只有輕微影響;從沖擊的持續性看,政府支出沖擊對物價影響較為持久,對產出和就業的影響是暫時性的。

假設政府執行的是暫時性的擴張性財政政策,表現為總量稅稅率的下降。在第0期,稅率向下偏離穩態并達到極小值。面對稅率突如其來的下降,消費與投資呈現出迥然不同的運動軌跡,消費的反應是正向增加,而投資則是應聲下降。消費在第0期向上偏離穩態0.35個百分點,并在第1期達到極大值后呈現下降趨勢,在沖擊發生的20期內消費回歸到初始穩態。投資在稅率下降后并沒有立即下降到極小值,而是緩慢下降,在第8期降到谷位,此后從向下偏離穩態1.08%的低位緩慢抬升,并以極緩速度向穩態收斂。也就是說,減稅政策對消費具有擠入效應,對投資具有擠出效應。對此可能的解釋是,暫時性地減稅相當于增加了家庭的可支配收入。在財富效應的驅使下,家庭自然會提高私人消費,而消費增加減少了國民儲蓄,由社會儲蓄所轉化的投資也會出現下降。

圖2 減稅政策(稅率↓)下主要經濟變量的脈沖響應

雖然在減稅政策刺激下投資下降,但短期內減稅對消費的正向刺激作用大于其對投資的負作用,經濟社會的產出在短期呈現出上升態勢。與消費的運動軌跡一致,產出的峰值同樣出現于第2期。此后,隨著消費和投資的下降,產出從0.15%的高位不斷下降。在第8期,產出呈現負向運動,即向下偏離穩態,在歷經7個季度后向穩態收斂。就業與產出的動態運動軌跡幾近一致,產出的短期小幅增加會帶來就業的增加,在第2期就業向上偏離穩態達到最大值,此后不斷下降。由于工資剛性,部分家庭無法將勞動供給調整到最優狀態,就業的向下調整是緩慢的,但仍先于產出2期轉為負向偏離穩態。此后就業向上緩慢回調,最終回歸穩態。

減稅政策在實施在提高總需求的同時,抬高了物價水平。在減稅政策刺激下,物價水平當期只提高了0.01個百分點,且這一微弱的正向影響在第7期轉化為負向影響。對此可能的解釋是,由于稅率的暫時性下降,總需求傾向于增加。總需求下降傾向于提高最終產品廠商對中間產品的需求。如果價格可以充分調整,中間產品的供小于求勢必會抬高中間產品價格。然而,由于剛性價格機制的存在,只有部分中間產品廠商能夠緩慢調整價格決策。那些在當期能夠調整價格的中間產品廠商可以通過提高價格來獲益,這就使得能夠調整價格的中間產品廠商制定的相對工資降低,于是最終產品廠商對該類產品的需求將提高,最優的價格調整將減小。

(三)敏感性檢驗與財政政策乘數

為了使模型經濟結論更為可靠,參照王文甫(2010)的研究,本文通過選取2002-2014年的經濟數據,再次評估了增加政府支出與減稅政策的宏觀經濟效應[12]。研究發現,模型主要結論對特定參數在變動范圍內變化不敏感,主要經濟變量對沖擊的動態軌跡和運動方向均沒有改變,即脈沖響應結果是穩健的。這一結果表明,本文構建的理論模型的模擬結果在參數范圍內是可信的。

另外,由于財政政策的宏觀經濟效應大小有賴于乘數效應。參照王國靜、田國強(2014)和楊慎可(2014)的研究,確定第t期的政府支出的產出乘數和就業乘數分別為ΔYt+k/ΔGt和ΔNt+k/ΔGt,第t期的稅收的產出乘數和就業乘數分別為ΔYt+k/Δτt和ΔNt+k/Δτt。通過計算不同持續期下財政收支變動的乘數效應的動態變化,科學評估了財政政策的有效性[28-29]。

由表3可知,增加政府支出帶來的產出增加遠遠大于提高稅率帶來的產出下滑。凱恩斯經濟學認為,由于稅收通過間接渠道影響居民收入以及國民收入,稅收乘數小于政府支出乘數。因此,即使是同等規模的政府支出與稅收,政府支出對宏觀經濟的影響也更為顯著。這一研究結論與Fernandez(2010)一致[30],短期內財政支出增加比減稅更加有效地刺激經濟增長。

表3 不同持續期下的政府支出與稅收乘數

六、主要結論與政策建議

通過在動態隨機一般均衡分析框架下引入政府支出和稅率沖擊,本文識別并比較了不同財政政策工具的宏觀經濟效應。研究發現:第一,政府支出增加能夠帶動產出和就業的增長,但這一正面促進作用只有短期效應。如果沒有及時退出,有可能會轉化為反向抑制作用,加大經濟下行風險。第二,雖然減稅政策對產出和就業的正向影響不及政府支出,但稅率下降對消費具有正向影響,可以避免政府支出增加對私人消費的擠出問題,緩解中國“高增長-低消費”的特殊經濟格局。另外,減稅政策在刺激總需求的同時,對物價水平僅有微弱的正向影響,可以避免觸及區間調控的上線。

從上述研究結論出發,可以得到如下政策建議:第一,應當審時度勢,將財政政策的相機調控與區間調控相結合,適時預調微調,以擴大就業、穩定物價、調整結構、提高效益、防控風險,保障經濟運行于合理區間。第二,在選取財政政策工具時,應明確不同政策工具對宏觀經濟的影響機制及實施效力。加強政府支出“強刺激”和稅收政策“微刺激”的協調配合,同時輔之以其他經濟政策,如消費政策、投資政策、價格政策,以增強財政政策的針對性和有效性。第三,合理利用財政政策,避免過度依賴。雖然財政政策能夠有效避免經濟增速與就業下滑乃至超出下限,但一方面,財政政策對產出和就業的正向拉動作用在中遠期有可能轉化為反面抑制作用。另一方面,財政政策具有短期效應的原因在于勞動力市場與商品市場不健全所帶來的工資與價格剛性。隨著我國市場機制的完善,財政政策作用于產出與就業的著力點勢必會削弱。

注釋:

①貝葉斯估計是即利用后驗信息修正先驗信息來求解模型參數估計式,然后根據蒙特卡羅(MCMC)方法求得貝葉斯后驗概率分布,進一步求得貝葉斯估計式,即使在小樣本下亦不具有偏誤的性質。

②當系統處于穩態時,資本利用率ut=1,資本利用率變動成本

③區間調控即在一定約束區間內適當調整,這個約束就是“上限”、“下限”和“底限”。更準確地說,區間調控就是守住穩增長、保就業的“下限”,把握好防通脹的“上限”,決不突破民生與金融風險的“底限”(張曉晶,2015)。

④當參數取值處于0與1之間時,通常假設其服從Beta分布;當參數為正實數時,假設其服從正態分布或Gamma分布。

⑤橫軸表示季度,縱軸表示主要宏觀經濟變量偏離穩態的百分比。

[1]Galí J,López-Salido J D,Vallés J.Understanding the Effects of Government Spending on Consumption[J].Journal of the European Economic Association,2007,1(5):227-270.

[2]Kyland F E,Prescott E C.Time to build and Aggregate Fluctuations[J].Econometrica,1982,50(6):1345-1370.

[3]Christiano L J,Eichenbaum M.Current Real Business Cycle Theories and Aggregate Labor Market Fluctuations[J]. American Economic Review,1992,82(3):430-450.

[4]Braun R A.Tax Disturbances and Real Economic Activity in the Postwar United States[J].Journal of Monetary Economics,1994,33(3):441-462.

[5]McGrattan E R.The Macroeconomic Effects of Distortionary Taxation[J].Journal of Monetary Economics,1994,33(3):573-601.

[6]Linnemann L,Schabert A.Fiscal Policy in the New Neoclassical Synthesis[J].Journal of Money Credit and Banking,2003,35(6):911-929.

[7]Leeper E M,Yang S S.Dynamic Scoring:Alternative Financing Schemes[J].Journal of Public Economics,1994,92(1):159-182.

[8]Iwata Y.The Government Spending Multiplier and Fiscal Financing:Insights from Japan[J].International Finance,2011,14(2):231-264.

[9]Born B,Peter A,Pfeifer J.Fiscal news and Macroeconomic Volatility[J].Journal of Economic of Economic Dynamic and Control,2013,37(1):2582-2601.

[10]黃頤琳.中國經濟周期特征與財政政策效應[J].經濟研究,2005(6):27-39.

[11]蔡明超,費方域,朱保華.中國宏觀調控政策提升了社會總體效用嗎?[J].經濟研究,2009(3):78-85.

[12]王文甫.價格粘性、流動性約束與中國財政政策的宏觀效應[J].管理世界,2010(9):11-25.

[13]胡永剛,郭新強.內生增長、政府生產性支出與中國居民消費[J].經濟研究,2012(9):57-71.

[14]楊智峰,陳霜華,吳化斌.擠入還是擠出:中國公共投資支出對居民消費的影響[J].中南財經大學學報,2013,201 (6):60-68.

[15]蔡宏波,王俊海.所得稅與中國宏觀經濟波動[J].經濟理論與經濟管理,2011(11):39-46.

[16]朱軍.中國宏觀DSGE模型中的稅收模式選擇及其實證研究[J].數量經濟技術經濟研究,2015(1):67-81.

[17]黃賾琳,朱保華.中國實際經濟周期與稅收政策效應[J].經濟研究,2015(3):4-17.

[18]Smets F,Wouters R.An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of The Euro Area[J].Journal of the European Economic Association,2003,1(9):1123-1175.

[19]Calvo G A.Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework[J].Journal of Monetary Economics,1983,3 (12):383-398.

[20]劉宗明.投資效率演進與中國總產出波動[J].數量經濟技術經濟研究,2013(1):54-70.

[21]Leeper E,Walker T,Yang S.Government Investment and Fiscal Stimulus[J].Journal of Monetary Economics,2010,57(11):1000-1012.

[22]曲曉燕,張實桐,伍燕燕.固定基期價格指數的重要性以及轉換方法研究[J].中國物價,2010(8):14-17.

[23]Zhang W.China's Monetary Policy:Quantity Versus Price Rules[J].Journal of Macroeconomics,2009,31(3):473-484.

[24]呂朝鳳,黃梅波.習慣形成、借貸約束與中國經濟周期特征[J].金融研究,2011(9):1-13.

[25]丁志帆.預期到的貨幣政策具有實際效應嗎?[J]投資研究,2015,34(12):20-38.

[26]Smets F,Wouters R.Shocks and Frictions in US Business Cycles:A Bayesian DSGE Approach[J].American Economic Review,2007,97(3):586-606.

[27]劉宗明.工資加成、就業抑制與最優貨幣政策分析[J].南開經濟研究,2013(1):68-90.

[28]王國靜,田國強.政府支出乘數[J].經濟研究,2014(9):4-19.

[29]楊慎可.成本渠道與財政支出乘數[J].財經問題研究,2014(5):15-21.

[30]Fernandez V J.Fiscal Policy in a Model With Financial Frictions[J].American Economic Review,2010,100(2):35-40.

[責任編輯:張兵]

China's Macroeconomic Stability and Fiscal Policy Orientation under a New Normal —Theoretic Interpretation Based on New Keynesian Economic Model

DING Zhi-fan

(School of Economics,Henan University,Kaifeng 475004,China)

Based on the dynamic stochastic general equilibrium model and China's macroeconomic quarterly data,this paper analyzes the macroeconomic effects of government expenditure and tax instruments.The study finds that increasing government expenditure can boost economy quickly,but only in a short period.If the expansionary policy does not quit in time,its positive promoting role may be converted to a counterforce.Moreover,tax cut policy also has a positive role in promoting output and expanding employment,but the policy effect is not as significant as government expenditure change.To ensure China' s economy operates within a rational range under a new normal,we should not only allocate fiscal policy instruments rationally,but also realize the combination of discretion and interval management,the short-term and long-term regulation.

a new normal;government expenditure;tax;dynamic stochastic general equilibrium

F123.16;F812.0

A

1007-5097(2016)05-0044-08

2015-10-24

國家社會科學基金青年項目(14CJL019)

丁志帆(1986-),男(滿族),河南信陽人,副教授,經濟學博士,研究方向:經濟周期,財政政策。