高高原機場塊石架空地基的發育特征與處理措施研究

文/柴卓 馬偉杰 劉宏 胡柏

高高原機場塊石架空地基的發育特征與處理措施研究

文/柴卓馬偉杰劉宏胡柏

對于海拔超過4000m的高高原機場,塊石架空地基是較為普遍存在的一種不良地基。本文以稻城亞丁高高原機場工程為例,闡述塊石架空地基的形成機理、發育演化過程、堆積特征和處理措施。

高高原機場;塊石架空;處理措施

1.引言

我國大陸的第四紀冰川堆積主要分布在西南和西北地區的高山、極高山及其周邊,隨著我國西部山區工程建設的不斷進行,對第四紀的冰川堆積物的工程地質和災害地質研究越來越受到關注[1]。冰磧土是在漫長的地質年代期間,由冰川的刨蝕、搬運和沉積作用而形成的一種冰川堆積物,冰磧土的形成過程決定了冰磧土無層序,顆粒具極大的不均勻等特性[2]。在高寒高海拔特殊環境條件下,經長期的地表水和地下水沖刷和侵蝕過程中,冰磧土中細小顆粒被攜帶走,塊石等粗大顆粒在原地殘留集中而形成具一定規模的“石河”等塊石架空區。對工程建設而言,塊石架空區因架空結構的不穩定和大空隙特征,是種不良地基。

中國民航總局對高原機場的定義是機場標高1500m(含)~2438m的機場為一般高原機場,2438m(含)以上的機場為高高原機場。對于西南山區海拔超過4000m的高高原機場,塊石架空地基是較為普遍存在的一種不良地基。目前關于冰磧土的研究,主要把冰磧土當作一種特殊的填料進行研究[3,4],但對于塊石架空地基的形成機理、發育特征及其危害等研究成果并不多見。本文以稻城亞丁高高原機場(海拔4411m)工程為例,闡述塊石架空地基的形成機理、發育演化過程、堆積特征和處理措施。

2.形成機理

稻城亞丁機場距稻城縣城公路距離約50km的稻城古冰帽之上,場區海拔4400~4500m,為冰川丘陵地貌,場區大部分被冰磧物覆蓋,后沖興和大南坳等低洼地帶可見大量的塊石架空地基。

試驗研究表明,在一般情況下冰磧土體的滲透性較差,滲入水在垂向下滲一段距離后便轉為近水平徑流,然后在斜坡前緣陡坎處溢出。如果陡坎前緣坡積物演化程度較高、滲透性較差,溢出的泉水便會在此積聚形成沼澤地。在這一過程中,動水壓力效應使得地下水可以將其徑流途徑上的細粒物質帶出地表而發生潛蝕。滲出面附近是滲流場中水力梯度最大的地段,潛蝕作用也最為強烈。隨著這種作用的繼續,土體中可被搬運的顆粒被陸續“運走”,土體被“掏空”。在此過程中,不同尺度顆粒的解體過程也一直在進行,并為潛蝕的繼續提供搬運對象。潛蝕使得坡積物中粒徑最大的部分逐漸在滲出面附近集中,形成塊石集中分布的地段[5]。隨著塊石集中區的擴大,滲出面及陡坎會逐漸后退,部分沼澤地也會被塊石占據。隨著潛蝕作用的進行,滲出面后的陡坎不斷后退,特殊塊石越積越多,逐漸形成一定規模的塊石層,即“石河”或塊石架空區。

3.發育演化過程和堆積特征

在現場調查研究基礎上,根據潛蝕坑內殘留物的特征,將塊石架空區的發育演化過程分為5個階段,各階段的特征如下:

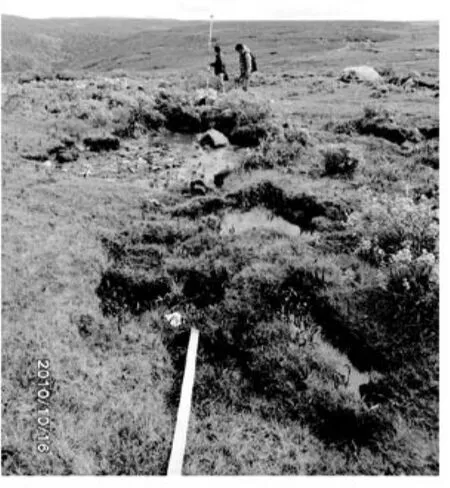

第1階段:潛蝕坑內殘留物主要為砂土,代表潛蝕初始階段,潛蝕程度較低,僅部分細顆粒被帶走,形成的潛蝕坑較小,深度較淺。(圖1)

第2階段:潛蝕坑內殘留物主要為砂土和少量塊石,代表潛蝕有了一定發展,細顆粒大部分被帶走,有少量塊石出露。(圖1)

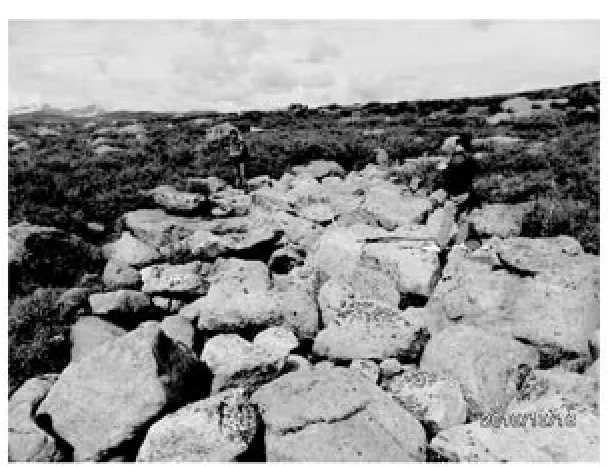

第3階段:潛蝕坑內殘留物主要為塊石和砂土,代表潛蝕進一步發展,細顆粒絕大部分被帶走,塊石占主要部分。(圖2)

圖1 第1、2階段(砂土和少量塊石

圖2 第3階段(塊石+砂土)

圖3 第4階段(塊石+極少量砂土)

圖4 第5階段(塊石集中形成石河)

第4階段:潛蝕坑內殘留物主要為塊石和極少量砂土,代表潛蝕程度很嚴重,細顆粒基本被帶走完,潛蝕坑往往較大,深度一般超過1m。(圖3)

第5階段:殘留物主要為塊石,塊石集中形成“石河”,由于潛蝕深度的增大,石河底部的地下水的潛蝕達到了階段性的平衡。石河底部地下水的潛蝕僅在洪水季節發生。(圖4)

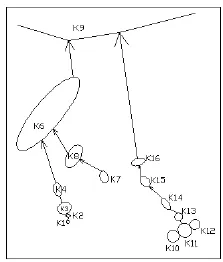

圖5 大南坳的潛蝕坑

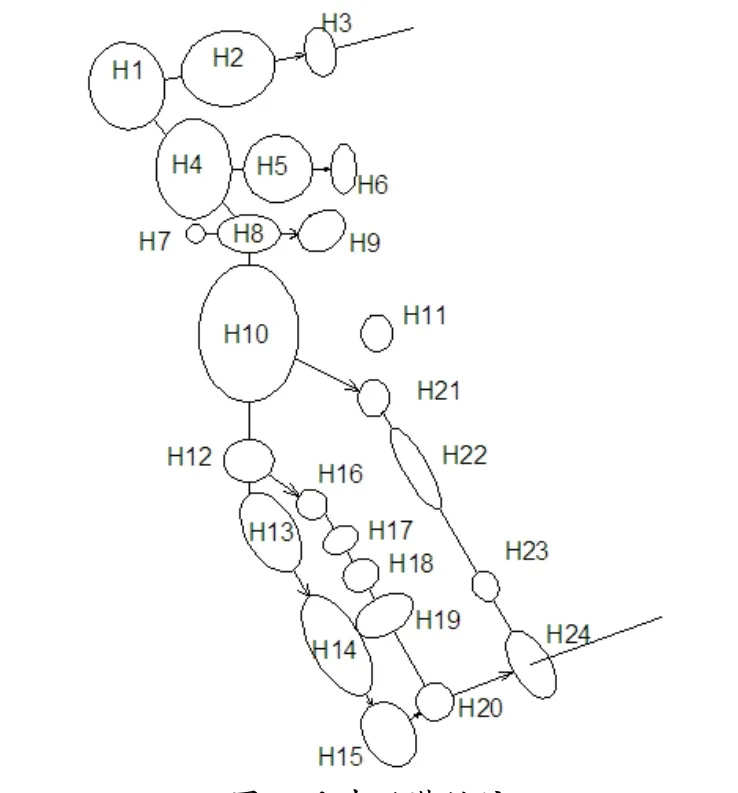

圖6 后沖興潛蝕坑

為闡明潛蝕發生的水力條件和潛蝕模式,對大南坳氣象站北東側的16個潛蝕坑(圖5)和后沖興24個潛蝕坑(圖6)進行了調查研究。結果表明,滲透變形發生的形式主要為管涌,水力坡度為8.9%~22.2%,大多為9%~15%,略小于《水利水電工程地質勘察規范》(GB50287~99)中規定的無粘性土允許水力比降為10%~20%。

調查結果表明,塊石架空區主要分布于低洼地帶,常與地表水體的分布范圍一致,呈“石河”狀。由架空結構或局部鑲嵌接觸的花崗巖塊碎石構成,其堆積特點表現為上部塊石,下部碎石,其間常有水體流動,形成“潛流”。塊石架空區的固體體積率為57%~73%,平均值為65%。塊石架空區的主要特點可概括為:級配差、空隙大、結構不穩定,易松動,是種不良地基。

4.處理措施

稻城亞丁機場塊石架空地基采用墊層+強夯措施進行處理。墊層為碎石土墊層,厚1m;強夯處理技術參數如表1所示,采用3000kN·m夯擊能進行2遍點夯,再采用800kN·m夯擊能進行滿夯。

試驗檢測結果表明,夯前墊層料的干密度平均為2.04g/ cm3,夯后墊層干密度平均為2.15g/cm3;第一遍點夯的平均夯沉降量為0.297m,第二遍點夯的平均夯沉降量為0.182m,滿夯的平均夯沉降量為0.190m,總夯沉量為0.688m;強夯前場地剪切波速平均值為182m/s;強夯后場地剪切波速平均值為221m/ s,有效加固深度為4~5m。表明塊石架空地基得到了有效加固。塊石架空區強夯參數見表1。

5.結束語

通過稻城亞丁機場塊石架空地基的現場調查和強夯處理試驗研究,獲得以下認識。

(1)冰磧土顆粒的極不均勻性,以及特殊的水動力環境條件是塊石架空地基形成的主要原因,而管涌是其形成的主要模式;

(2)根據殘留物的主要特征可將塊石架空地基的發育演化過程劃分為5個階段,石河是其形成演化的第5個階段;

(3)塊石架空區的主要特點可概括為:級配差、空隙大、結構不穩定,易松動,是種不良地基;

(4)塊石架空地基可采用墊層+強夯進行有效處理。

[1]張永雙,曲永新,王獻禮等.中國西南山區第四紀冰川堆積工程地質分類探討.工程地質學報,2009(5):581~588

[2]何迎紅.冰磧土微觀結構的分析研究[J].巖土工程師,1990 (2):610~67

[3]劉博學.康定機場冰磧塊石架空結構地基處理與檢測試驗研究[D]. 天津:中國民航大學,2007

[4]謝春慶.冰磧土工程性能研究[J].山地學報:2002.12:129~132

[5]黃潤秋,徐則民,許強.康定機場地基土特征及其形成機制[J].工程地質學報,2005(1):1~11

(中國航空港建設第九工程總隊/喀斯特環境與地質災害防治教育部重點實驗室(貴州大學)/成都軍區房地產管理局工程環境質量監督站)