雙腔引流管微創鉆孔引流術與開顱血腫清除術治療HICH療效分析*

張 波,溫 權,劉 健,出良釗

(1.貴陽市第一人民醫院神經外科 550002;2.貴陽醫學院附屬醫院神經外科 550004)

?

·經驗交流·

雙腔引流管微創鉆孔引流術與開顱血腫清除術治療HICH療效分析*

張波1,溫權1,劉健2,出良釗2

(1.貴陽市第一人民醫院神經外科550002;2.貴陽醫學院附屬醫院神經外科550004)

目的探討傳統開顱血腫清除術與自制雙腔引流管微創鉆孔引流加尿激酶溶解術兩種治療方式對高血壓性腦出血(HICH)患者的臨床效果。方法81例中等量HICH患者分為兩組,開顱組 42例,采用常規開顱血腫清除術治療,引流組 39例,采用自制雙腔引流管顱骨鉆孔引流加尿激酶溶解術治療。結果引流組與開顱組比較手術時間短、并發癥少、住院時間短、費用低、遠期療效更佳,差異有統計學意義(P<0.05);出院隨訪3個月,引流組日常生活能力明顯好于開顱組(P<0.05)。結論雙腔引流管微創鉆孔引流加尿激酶溶解術是一種較安全、有效的手術方式。

雙腔引流管;鉆孔引流術;顱內出血,高血壓性;開顱血腫清除術;尿激酶

高血壓性腦出血(hypertensive intracerebral hemorrhage,HICH)死亡率及致殘率居所有腦卒中類型的首位。近年來其發病人數呈上升趨勢,發病年齡也越來越年輕化。少量腦出血可單純內科保守治療;對于幕上大于30 mL,幕下大于10 mL的腦出血的治療方法及治療效果一直是神經外科研究的重要課題[1-2]。其手術治療方法一直是爭論的焦點[3]。隨著微創理念及微創技術的深入,目前國內治療HICH較多采用的是微創方法[4]。本研究自2012年5月至 2014年10月共收治81例HICH患者,分別采用開顱血腫清除術和雙腔引流管鉆孔引流加尿激酶溶解術治療,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料HICH患者81例,男49例,女32例,年齡41~72歲,平均(57.5±4.4)歲。入院時血壓(131~244)/(84~169)mm Hg,既往明確高血壓病史患者53例。納入標準:(1)入院均經頭顱CT和臨床診斷為高血壓性腦出血,發病時間6~72 h內;(2)幕上腦出血,血腫量為30~100 mL(根據多田公式[5]計算),或不足30 mL,有明確手術指征;(3) GCS評分大于或等于5分,腦疝發生(單側瞳孔散大)≤2 h。排除標準:(1)排除外傷、動脈瘤破裂、動靜脈畸形、其他腦血管畸形,小腦、腦干出血及腫瘤卒中等原因所致出血;(2)排除凝血機制障礙及合并嚴重心、肝、腎、肺等疾病或妊娠患者,早期無法明確診斷,后續治療及相關檢查明確診斷的。

1.2方法

1.2.1分組向家屬交待病情及手術方式,手術方式為開顱血腫清除術和自制雙腔引流管鉆孔引流加尿激酶溶解術兩種供家屬選擇,所有患者均簽署知情同意書,行鉆孔引流需加簽不同意開顱血腫清除術的同意書。其中開顱組42例,出血部位:基底節區腦出血29例(包括破入腦室),丘腦出血8例(包括破入腦室),大腦皮質出血3例,單純腦室出血2例。引流組39例,出血部位:基底節區腦出血28例(包括破入腦室),丘腦出血6例(包括破入腦室),大腦皮質出血2例,單純腦室出血3例。兩組患者性別、平均入院時間、顱內血腫量、GCS評分差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2.2手術方法

1.2.2.1開顱組全身麻醉成功后,常規開顱血腫清除手術,術后送入監護室,持續引流,根據引流情況,在24~72 h拔除頭部引流管。

1.2.2.2引流組手術采用局部浸潤麻醉,躁動者加用基礎麻醉。根據患者頭顱CT檢查結果,測算出血腫三維數據,形成血腫立體形態圖。并選擇頭顱CT片血腫最大平面中心點為穿刺靶點,確定穿刺入顱路徑,采用立體定向法在患者頭部畫出標線標記,避開外側裂、主要功能區、副鼻竇及靜脈竇。常規消毒鋪敷,切開入顱點處頭皮0.8~1.0 cm,分離頭皮后,用6.0~7.0 mm直徑鉆頭的定向顱骨電鉆鉆顱,穿透顱骨后先用配套的套管針穿破硬膜,在導絲的引導下,將準備好的雙腔引流管(在腦室外引流管的前端第3或4側孔,置入剪去金屬針頭的塑膠細管靜脈輸液針頭,置入深度以不影響沖洗為宜,為防止脫落,可用0號絲線固定)向血腫中心靶點刺入,當深度到達血腫中心靶點時候,試拔出雙腔引流管內導絲,雙腔引流管引流端接20 mL一次性無菌注射器抽吸少量血液,觀察血液顏色,如確定為陳舊性血,說明定位準確,則停再次確認進管深度及位置達血腫中心靶點后,抽吸血腫液達到要求后,腦室外引流管接無菌引流袋,靜脈輸液針頭外用無菌輸液帽蓋嚴備用。固定雙腔引流管,無菌敷料覆蓋,觀察3~5 min,若仍為陳舊性血,可持續引流。若血液較新鮮,考慮有出血可能,可用生理鹽水500 mL+腎上腺素1 mg從靜脈輸液針頭沖管直至腦室外引流管的引流液顏色轉清后減慢滴速間斷沖洗。對血腫破入腦室患者可行腦室穿刺引流術引流或予腰椎穿刺置換術置換血性腦脊液。術后引流袋固定床頭,高度高出腦室平面5~15 cm,防止顱內壓過高或過低。術后第2日根據引流量及引流液顏色,復查頭顱CT。再根據頭顱CT所示的殘留血腫量,若血腫量較少,少于15 mL,可用生理鹽水5 mL+尿激酶2萬U靜脈輸液針頭注入,保留1 h后釋放,2次/日;若血腫量大于15 mL,用生理鹽水500 mL+尿激酶10萬U緩慢持續沖洗,以利血腫清除。根據患者病情變化及引流情況,動態復查頭顱CT了解顱內血腫清除情況。頭顱CT復查殘余血量少于總血腫量的15%以下可一同拔除引流管。

1.2.3術后處理兩組患者術后繼續控制血壓、顱內壓、體溫,防治癲癇、水電解質紊亂,預防感染及消化道出血,專科護理,改善微循環,加強神經營養,對癥支持治療。

1.2.4觀察指標觀察兩組手術時間、術后GCS評分、重癥監護時間、住院費用、并發癥、住院期間病死率及遠期療效。

1.2.5療效評價標準術后隨訪3個月,根據日常生活能力(ADL)評級標準:完全恢復日常生活為Ⅰ級;部分恢復或可獨立生活為Ⅱ級;需人幫助、扶拐可走為Ⅲ級;臥床、日常生活需照料但保持意識為Ⅳ級;植物生存為Ⅴ級。以ADL Ⅰ級和Ⅱ級為優[6]。

2 結 果

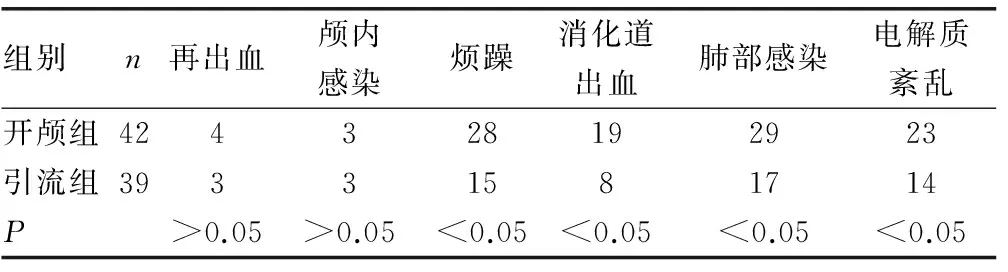

2.1兩組患者的時間及費用比較開顱組手術時間為(131.5±6.3)min,引流組為(34.8±3.5)min,兩組比較差異有統計學意義(P<0.01)。開顱組住院時間及住院費用與引流組比較,差異有統計學意義(P<0.01)。重癥監護時間差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者的時間及費用比較±s)

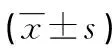

2.2兩組患者的并發癥比較引流組出現煩躁、電解質紊亂、肺部感染及消化道出血明顯低于開顱組,差異有統計學意義(P<0.05);再出血、顱內感染差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組患者的并發癥比較(n)

2.3兩組GCS比較引流組術后7、14 d GCS評分明顯高于開顱組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。

表3 兩組術后3個月GCS比較

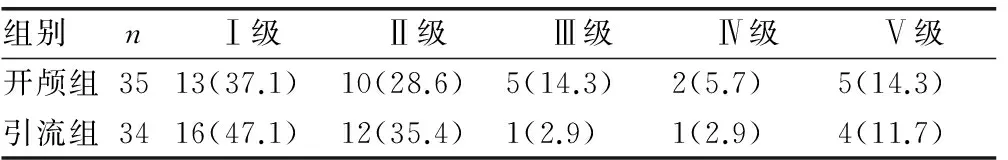

2.4預后開顱組住院期間死亡7例,引流組住院期間死亡5例。兩組病死率差異無統計學意義(P>0.05)。術后3個月,引流組患者ADL恢復為優(Ⅰ級+Ⅱ級)高于開顱組(P<0.05)。

表4 兩組術后3個月ADL比較[n(%)]

3 討 論

HICH手術治療方法較多,常用有開顱血腫清除去骨瓣減壓術,小骨窗清除血腫術、腦內鏡手術、錐顱碎吸術等[6]。開顱血腫清除術是外科治療腦出血最常用的傳統手術方法,其優點是血腫清除徹底、直視下止血可靠,并可視病情去除骨瓣減壓,能有效降低顱內壓。但是需要氣管插管,全身麻醉,手術時間長、創傷大、切開縫合頭皮出血較多,腦組織容易受到牽拉,電凝過程中局部受熱及熱輻射損傷周圍腦組織[7]。尤其是全麻、插管加明顯增加術后并發癥,如肺部感染、消化道出血、癲癇,還會引起水電解質紊亂、貧血、營養不良等[8]。對于HICH患者,手術治療的主要目的是清除血腫解除腦組織受壓,減輕繼發性腦損害,并應對腦組織造成最小創傷為前提,因而微創或微侵襲治療腦出血成為重要方法[2]。經全國多中心、隨機對照研究證實,微創穿刺血腫清除術治療HICH優于外科開顱手術組和單純內科保守組[8-9]。通過雙腔導管,可持續引流直觀地了解是否有繼續出血情況,便于觀察病情。而不同的管道有其專用功能,防止注藥時閉管引起顱內逆行感染及顱內壓增高。尿激酶是一種纖溶酶原激活物,具有較強直接溶解血腫組織的作用,能有效清除抑制因子對纖溶酶的抑制作用。配合應用微創穿刺引流技術,對血腫進行液化引流,能快速清除顱內血腫,降低顱內壓,具有良好的手術效果[10]。本組采用雙腔引流管微創鉆孔引流加尿激酶溶解術治療。結果顯示,引流組較開顱組手術時間短,出現煩躁、電解質紊亂、肺部感染及消化道出血低,住院時間短,住院費用低,差異有統計學意義(P<0.05)。術后7、14 d的GCS評分高于開顱組,差異具有統計學意義(P<0.05)。引流組患者ADL恢復為優(Ⅰ級+Ⅱ級)高于開顱組(P<0.05)。

綜上所述,及早清除血腫、緩解顱內高壓,消除繼發性腦損害是 HICH 手術治療目的,雙腔引流管微創鉆孔引流加尿激酶溶解術可降低因插管全身麻醉及大創傷引起的風險,能減少住院時間及減輕經濟負擔,是一種比較安全、有效的手術方式。

[1]吳貴強,劉陽,曾令勇,高血壓腦出血微創手術療效分析[J].中國實用神經疾病雜志,2013,16(6):33-35.

[2]黃華東,黃海能,鄧元央,等.3種微創術式治療高血壓性腦出血臨床療效探討[J].中國實用神經疾病雜志,2010,13(22):4-7.

[3]Gazzeri R,Galarza M,Neroni M,et al.Minimal craniotomy and matrix hemostatic sealant for the treatment of spontaneous supratentorial intracerehral hemorrhage[J].J Neurosure,2009,110(5):939-942.

[4]宋少軍,費舟,章翔.傳統開顱與鉆孔引流術治療高血壓腦出血后顱內壓變化的對比研究[J].中國危重病急救醫學,2003,15(9):532-534.

[5]Kothari RU,Brott T,Broderick JP,et al.The ABCs of Measuring Intracerebral Hemorrhage Volumes[J].Stroke,1996,27(8):1304-1305.

[6]張偉,姜曉東,蔡體平,等.高血壓腦出血的外科治療進展[J].醫學綜述,2013,19(22):4135-4138.

[7]Zhou H,Zhang Y,Liu L,et al.A prospective controlled study:Minimally invasive stereotactic puncture therapy versus conventional craniotomy in the treatment of acute intracerebral hemorrhage[J].JBMC Neurology,2011,11(1):76.

[8]Zhu H,Wang Z,Shi W.Keyhole Endoscopic Hematoma Evacuation in Patients[J].J Turkish Neurosurgery,2012,22(3):294-299.

[9]王志文,劉紅梅,李滌.微創穿刺術治療基底節區腦出血臨床隨機對照研究[J].中國現代神經疾病雜志,2005,2(2):79-83.

[10]王明海,黃武,楊勁松,等.鉆孔引流與傳統開顱術治療高血壓腦出血的療效分析[J].江蘇醫藥,2012,38(15):1796-1797.

10.3969/j.issn.1671-8348.2016.13.034

貴陽市科技計劃項目[筑科合同(20141001)24號]。作者簡介:張波(1977-),碩士,副主任醫師,主要從事腦卒中、腦外傷、顱腦腫瘤的研究。

R651.1+1

B

1671-8348(2016)13-1826-03

2015-12-22

2016-02-12)