臨床醫學實習生醫患溝通能力調查及培養方法探究

劉麗萍,馮 濤

(重慶醫科大學公共衛生與管理學院醫學與社會發展研究中心 400016)

?

·醫學教育·

臨床醫學實習生醫患溝通能力調查及培養方法探究

劉麗萍,馮濤△

(重慶醫科大學公共衛生與管理學院醫學與社會發展研究中心400016)

隨著醫學模式的轉變,現代醫學已不再是單純的生物醫學,而是涉及人文、社科、生物醫學的綜合性學科,這就對醫學生的綜合能力和素質,特別是溝通能力的培養提出了新的要求。隨著醫療衛生改革的發展,我國醫療體制也發生了顯著變化,醫院從“供給式”的服務向“需求式”服務轉變,醫患關系日趨緊張,這已成為影響社會穩定的熱點問題之一。據統計,我國有80%的醫患矛盾直接源于雙方溝通不暢,其余涉及醫療技術的醫患矛盾也與醫患溝通不到位有密切關系[1]。因此,具備良好的溝通能力,已成為醫學生成長為合格臨床醫生所必備的條件,也對避免和減少醫患矛盾具有重要的意義。

1 資料與方法

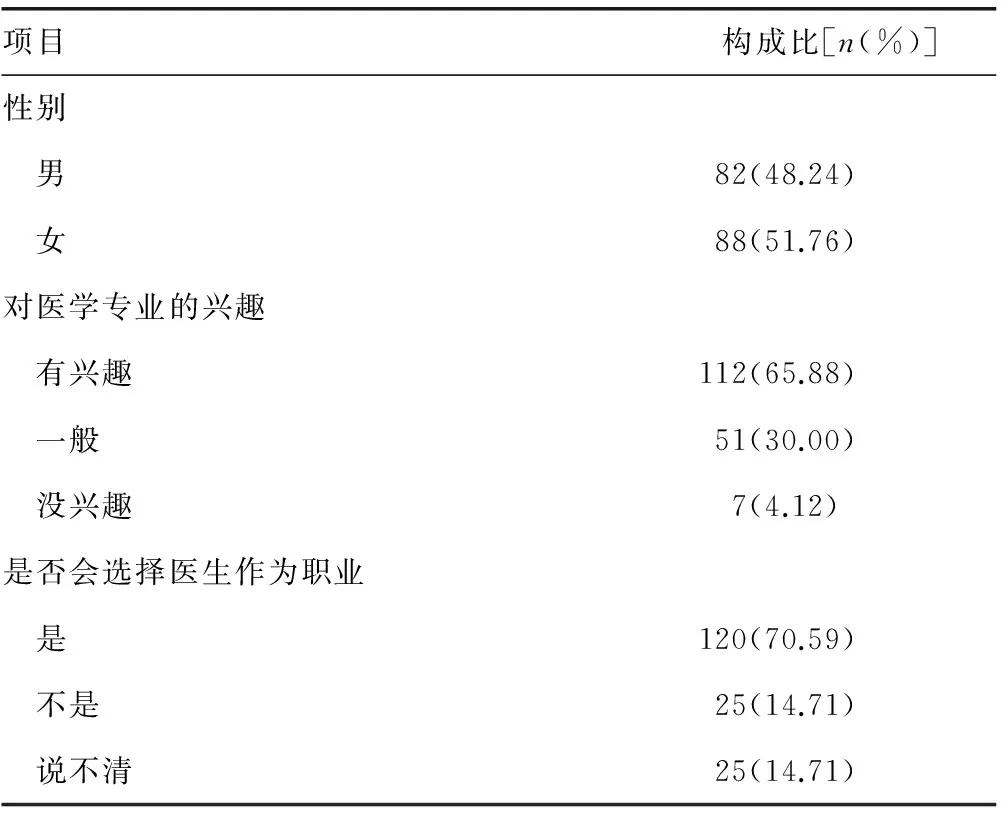

1.1一般資料2014年10月至12月隨機抽取某醫科大學2010級臨床醫學專業本科實習生200名作為本次問卷調查對象,一般資料見表1。

1.2方法

1.2.1調查問卷采用自行設計的自評問卷,問題全部為客觀選擇題。選擇題涉及學生接受人文素質、醫患溝通能力方面教育的現狀,對醫患溝通能力培養的重視程度,以及出現溝通障礙的主要原因等。

1.2.2調查方法采用無記名問卷調查形式,對200名臨床醫學專業本科實習生進行問卷調查,要求學生獨立完成,并當場回收問卷。共發放問卷200份,收回問卷200份,有效問卷170份,有效回收率為85%。

表1 臨床實習生基本情況

2 結 果

調查的臨床實習生中,性別比例接近1∶1,其中對醫學沒有興趣或者態度模棱兩可的同學分別占4.12%、30.00%。會選擇醫生作為職業的占70.50%,不愿意做醫生或者沒考慮清楚的均占了14.71%。

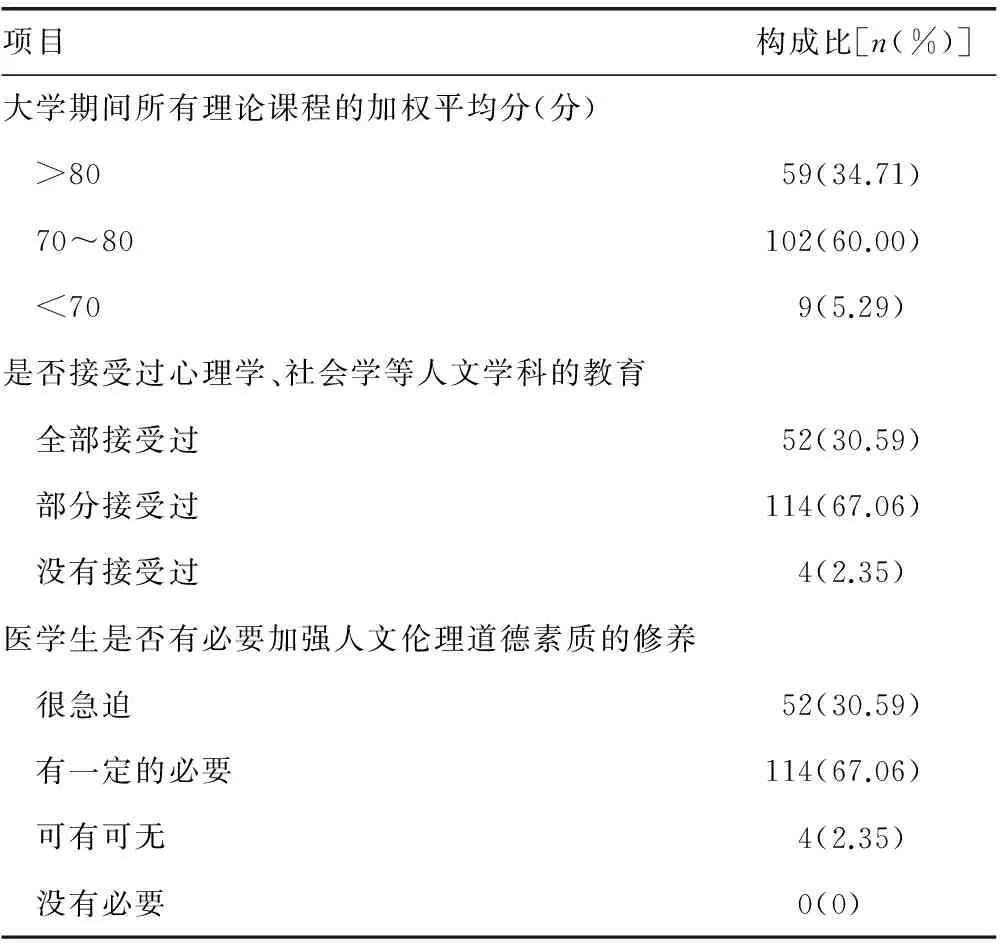

2.1人文課程學習情況有65.29%的實習生在校期間理論課程的加權平均分低于80分;在人文課程學習方面,有接近98.00%的實習生都認為有必要加強人文倫理道德素質的修養,但是只有30.59%表示在校期間全部接受過心理學、社會學等人文社會學科的系統教育,見表2。

表2 臨床實習生人文課程學習情況

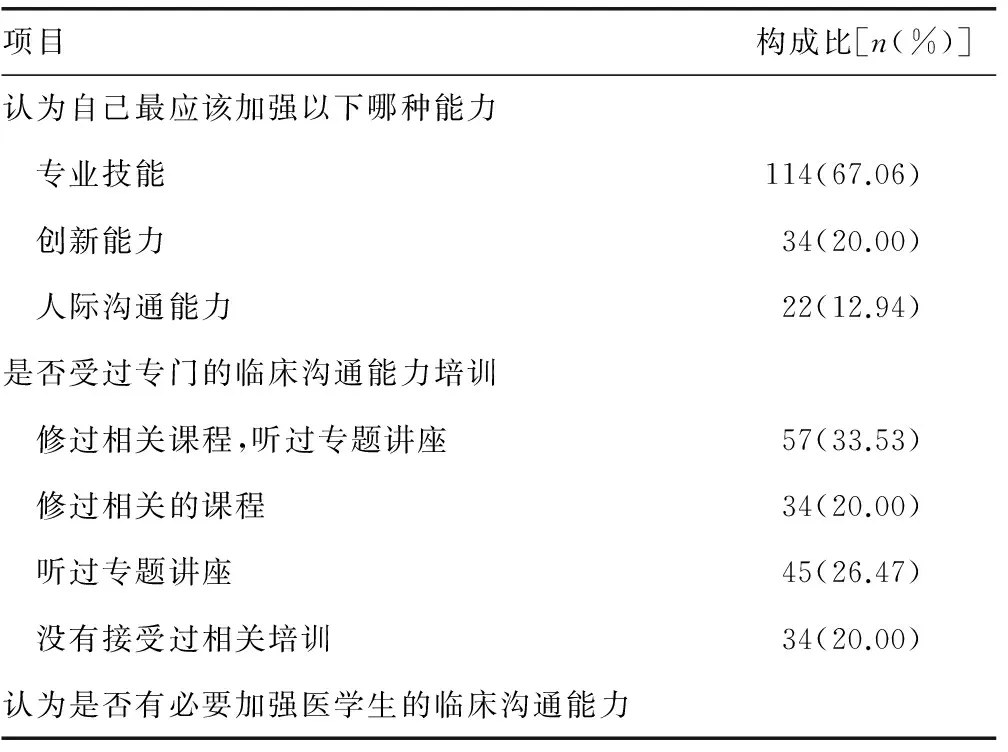

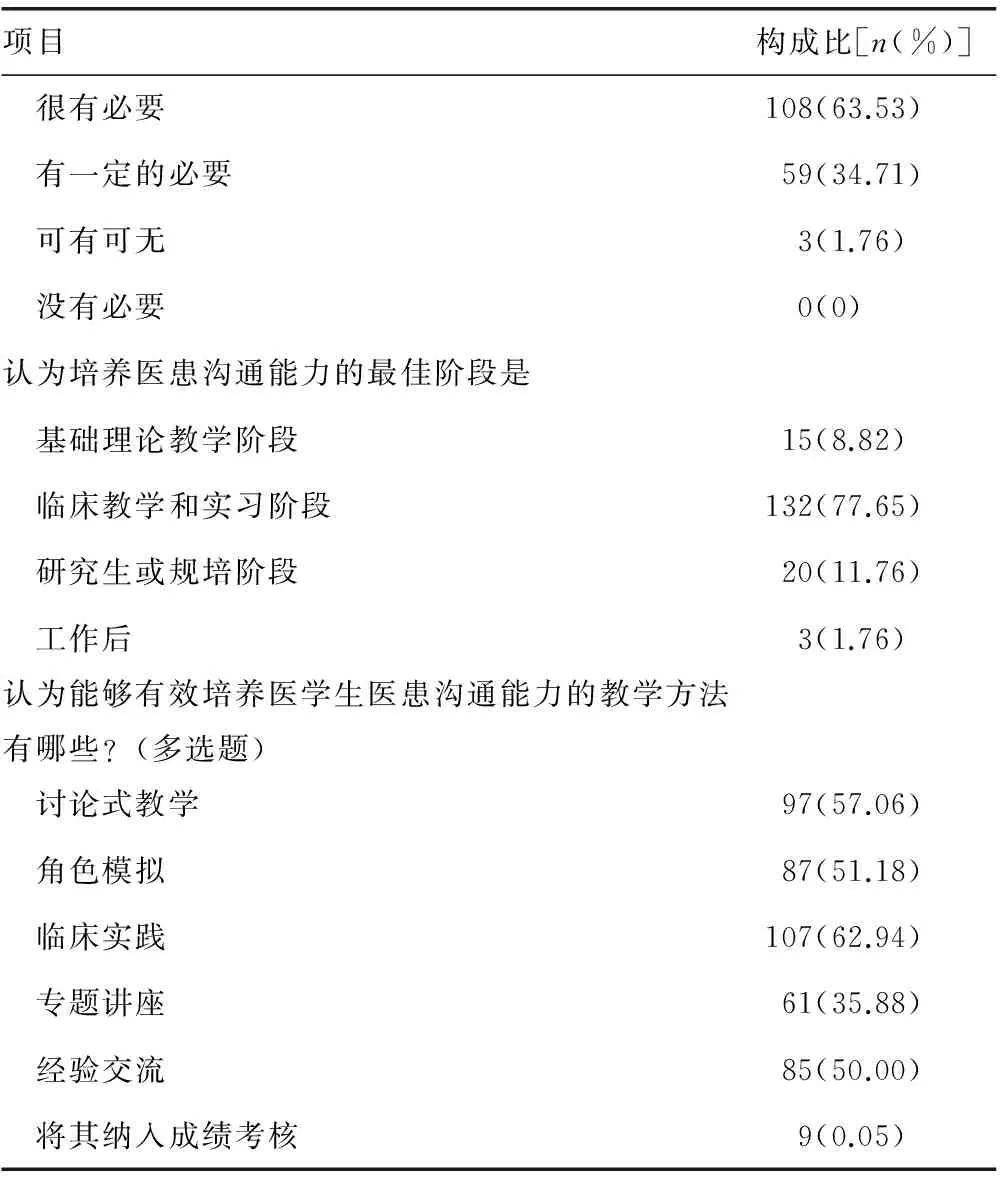

2.2溝通能力培養情況67.06%的實習生認為自己最應該加強的能力是專業技能,只有12.94%的實習生選擇了人際溝通能力;在問及是否接受過臨床溝通能力方面的培訓時,有20.00%的實習生表示完全沒有接受過,但是在主觀上,98.24%的實習生都認為有必要加強臨床溝通能力的培養并且有77.65%認為最佳培養階段是臨床教學和實習階段。在選擇教學方法時,學生認為最有效的方法依次為:臨床實踐、討論式教學、角色模擬和經驗交流,見表3。

表3 臨床實習生溝通能力培養情況

續表3 臨床實習生溝通能力培養情況

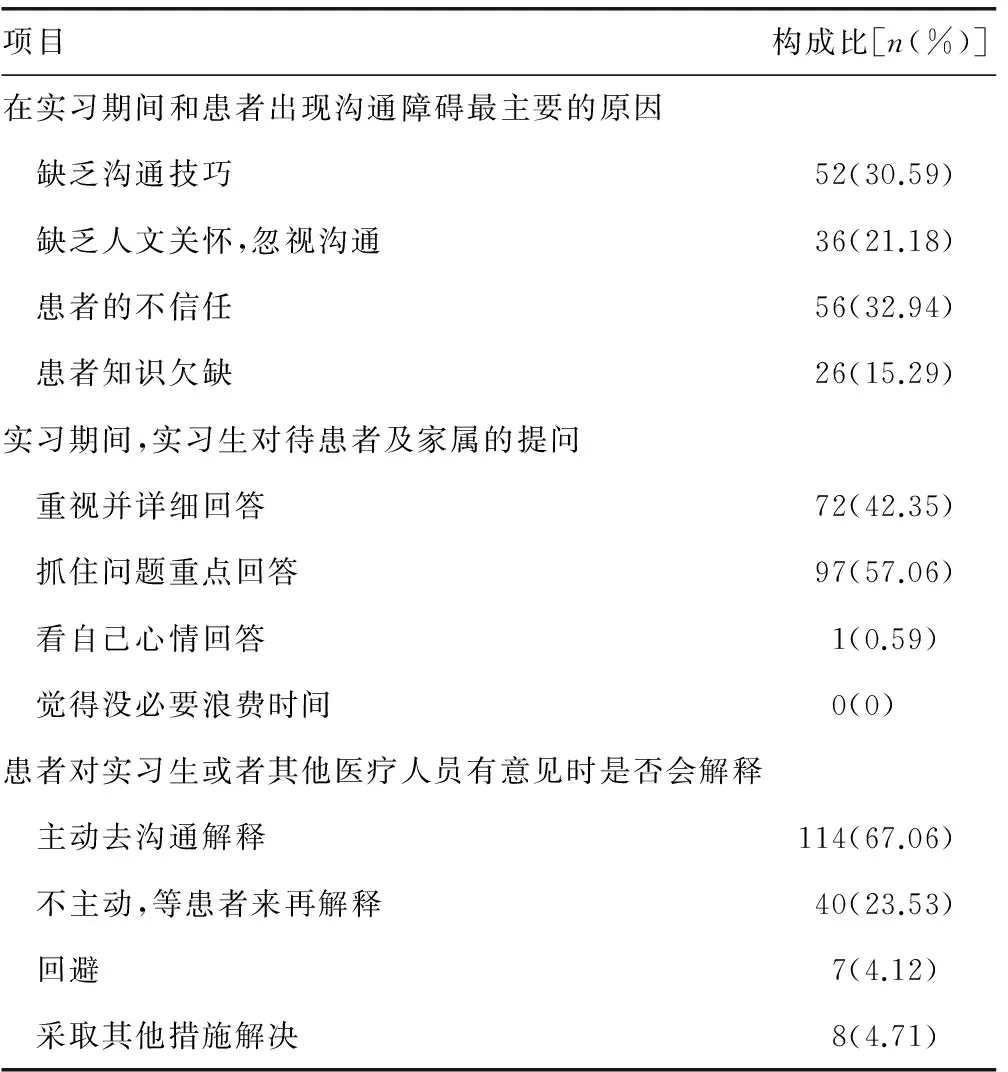

2.3醫患溝通情況51.77%的實習生認為和患者出現溝通障礙最主要的原因來自于自身方面;在服務意識方面,99.41%的實習生對于患者及家屬的提問都能予以重視;在患者有意見時,選擇主動溝通解釋的占67.06%,被動等待患者詢問的占23.53%。

表4 臨床實習生醫患溝通情況

3 討 論

本研究發現,有近15%的實習生對未來的職業規劃還不清楚。在入校之初,學校應該加強對學生的職業教育,激發學生對醫學的興趣和醫生職業的熱愛,引導醫學生做好職業規劃。讓學生明白,作為醫生除了醫學技能外,溝通能力也應該是屬于專業技能,溝通技能的學習和提高應該是整個學習期間的重要任務。

現代醫學模式強調對患者的生理、心理、社會等因素的全面關注,這要求加強醫學生的人文素質教育。我國的大部分醫學院校都設有相關的人文學科課程,比如醫學倫理學、心理學、人類學、社會學、美學等,絕大部分醫學生們也在主觀上認為有必要加強自身的人文倫理道德素養,但在具體的教學、考核、實踐和學習中,無論是學校、院系還是醫學生們,都沒有對這些課程給予重視。醫生的人文素質在醫患溝通中起著重要作用,必須要重視對醫學生的人文素質培養[2],學校應該建立系統有效的培養計劃,改革人文課程設置,適當增加課程的學分,增加人文課程必修課的比重;選拔、培養優秀的授課教師,加強對教師課程教學質量的考核;重視對學生學習效果的評價,根據實際情況調整教學方案。分階段漸進,在醫學課程講授、臨床見習、實習教學過程中,將人文精神滲透到學生的思想,達到科學精神與人文精神的融合。

近年來,國內醫學院校也開始重視對醫學生臨床溝通技能的培養,但是欠缺明確的培養目標和有針對性的課程,急需借鑒國外的醫學生培養經驗,并結合我國實際情況,制定切實可行的培養目標,編制配套的系統的高質量教材,并開設相關課程,培養醫學生有關人際溝通及醫患溝通的理論知識和技能。同時,我國的醫學生普遍欠缺與患者、患者家屬,以及公眾等交流溝通的技巧和經驗。在臨床教學和實習階段,大部分醫學院校也只是在問診技巧中講授溝通技巧,或臨床帶教老師在帶教中穿插部分臨床溝通的案例,內容非常有限,使得醫學生對醫患溝通方面知識和技巧掌握不足[3]。在教學方法上,傳統的教學模式一直處于主導地位,即以課堂講授為主,傳統灌輸式教學為主,理論講授偏多,教學實踐偏少[4]。本次調查顯示,傳統的教學模式已經不能滿足當代教學的需要,無論是討論式教學、角色模擬還是經驗交流,都需要以學生為中心,調動學生自主學習的積極性。在美國,大多數醫學院都采用書面教學、專題講座和討論、角色模擬和經驗交流相結合的方式[5]。通過課程的自主體驗和充分互動,可加深對他人的理解,鞏固人際溝通技能。為了培養和選拔優秀的臨床帶教老師,學校應該建立臨床教師的資格審核制度,定期舉辦優秀教師授課示范,對優秀教師予以獎勵[6]。互聯網的高速發展也為教學模式的改革帶來了新的契機。網絡教學平臺、虛擬現實技術和視頻課程等提供了豐富的教學資源,并突破了空間的限制,使得個性化教學和全方位互動成為可能。

本研究發現實習生普遍具有較強的服務意識,大部分都愿意主動和患者溝通,但是因為自身或患者方面的原因,妨礙了溝通的順利進行。有研究表明,缺乏臨床溝通經驗和缺乏溝通培訓是影響醫學生醫患溝通能力的主要原因[7]。在臨床實習中,有些實習生在與患者交流時,因欠缺溝通經驗和技巧,顯得自信心不足,容易緊張;有些實習生在詢問病史時,缺乏邏輯性或出現語言生硬、缺乏親和力等行為,或者在查體時不能全面考慮患者的感受,讓患者心里感到不舒服,這些行為都影響了溝通效果[8]。同時,患者本能地對實習生的醫學知識和技能存在質疑,不信任實習生,再加上近年來新聞媒體對醫患關系的大量負面報道,使得有些患者在和實習生,甚至是臨床醫生的溝通過程中處處設防,這也大大增加了實習生與患者溝通的難度。在這種客觀情況下,實習生除了樹立“服務患者”的意識,更需要掌握專業的醫患溝通技巧,才能提高醫療服務質量,贏得患者的信任和尊重。

醫患關系不協調的原因涉及國情、體制、政策、輿論等各個方面,但在這些客觀因素存在的情況下,醫學生必須學會溝通和處理醫患關系的技能,提高醫療服務質量,這是成長為合格的臨床醫生不可缺少的條件,也是改善醫患關系,減少醫療糾紛的重要途徑。

[1]曲書強,孫福川,周艷娟.醫患溝通:醫患沖突防范及化解的特效處方[J].醫學與哲學,2007,28(5):45,57.

[2]何立蕓,韓江莉,黃靜,等.以敘事醫學提高臨床醫學生醫患溝通能力[J].中國高等醫學教育,2014(9):70-71.

[3]高蘋,吳小燕,夏冰,等.加強臨床醫學生醫患溝通能力培養的探討[J].中國高等醫學教育,2013(1):32-33.

[4]梁棟,李艷妮.高等醫學院校人文素質教育中醫患溝通知識的缺失及對策[J].福建醫科大學學報(社會科學版),2013,14(2):48-51.

[5]胡笑甜,楊菊,姚小康,等.國內外本科生臨床溝通能力培養的比較研究[J].醫學與哲學,2011,32(11):58-59.

[6]鄒軍,徐有青.從臨床教學角度談如何提高醫學生醫患溝通能力[J].繼續醫學教育,2014,28(9):90-92.

[7]李紅,陳紅,周慶環.北京大學人民醫院臨床醫學生醫患溝通能力培養途徑調查與分析[J].中國高等醫學教育,2010(8):125,141.

[8]苗麗娜,楊俐玲,劉宏.多途徑提高臨床醫學生溝通能力[J].遼寧醫學院學報(社會科學版),2013,11(3):17-19.

劉麗萍(1988-),在讀碩士,主要從事醫學教育、衛生政策研究。△

,E-mail:fengtao9_9@yahoo.com。

10.3969/j.issn.1671-8348.2016.13.052

R192 [文獻標識碼]B

1671-8348(2016)13-1866-03

2015-11-18

2016-01-16)