論土家族打溜子傳統曲牌與創新曲牌的異同*

——以《八哥洗澡》和《錦雞出山》為例

唐寅玲 裴明霞

(吉首大學音樂舞蹈學院,湖南 吉首 416000)

論土家族打溜子傳統曲牌與創新曲牌的異同*

——以《八哥洗澡》和《錦雞出山》為例

唐寅玲 裴明霞

(吉首大學音樂舞蹈學院,湖南 吉首 416000)

作為國家級非物質文化遺產的土家族打溜子是傳統經典的打擊樂器。本文將以傳統曲牌《八哥洗澡》和創新曲牌《錦雞出山》為例,從曲體結構、打擊技巧和表演形式等對傳統曲牌與創新曲牌進行比較探究,以期對土家族打溜子的理論及實踐研究提供良好的借鑒。

土家族打溜子;傳統曲牌;創新曲牌;異同

土家族打溜子的傳統曲牌非常豐富,是以藝人口傳心授,無文字記載。根據永順縣打溜子老藝人彭玉晶生前介紹,溜子曲牌有300多首。從上世紀八十年代起,土家族打溜子走向了世界,這正是土家族人民世世代代的結晶。以田隆信、黃傳舜兩位老師為代表的溜子藝術家分別創作了《錦雞出山》等大批反映土家人民勞動生活創新作品。創新曲牌雖然沒有像傳統曲牌有明確的題材上的分類,卻在音樂的表現形式上進行了創新。

《八哥洗澡》和《錦雞出山》是溜子曲目中極具代表性的曲目,本文以龍山坡腳版本的《八哥洗澡》和田隆信老師創作的《錦雞出山》為比較對象,研究土家族打溜子曲牌的異同。

一、選材內容

兩首曲目都是通過描繪動物的形態來刻畫形象,《錦雞出山》劃分為動物情趣類。《八哥洗澡》以八哥為主題,運用各種打擊樂器的特殊音色與音效,來模仿描繪八哥在水塘邊洗澡時,啄水、拍翅、抖動羽毛的形態和聲音。《錦雞出山》以錦雞為主題,運用傳統的打擊方式和新穎的創新擊打方式以及演奏者的表情動作的配合,抓住錦雞善良好動的性格,描繪錦雞出山后戲游、激斗的一系列過程。

《錦雞出山》在全曲中以錦雞為主題,但內容結構上卻不只是錦雞,包括山間春色萬物生機勃勃的景象也被作者列入曲目里的一大亮點。而同樣是描繪動物的動態特征的《八哥洗澡》主要是側重描繪八哥水塘嬉戲的場景。《錦雞出山》中,從錦雞出山→嬉戲玩耍→激斗→勝利歸去的一系列過程安排,《錦雞出山》的內容編排更加的結構化層次化,不僅順應事物發展的邏輯性,而且更能吸引觀眾了解音樂發展的期望并能推動音樂的發展。

二、全曲結構

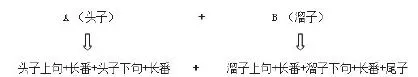

《八哥洗澡》結構歸納為典型的“頭子A+溜子B”的曲體結構。由上下兩個樂句構成的頭子是單段體A,中間穿插長番部分做頭子1和頭子2的鏈接。溜子部分是由上下兩個樂句構成的單段體B,中間穿插長番部分做溜子1和溜子2的鏈接。

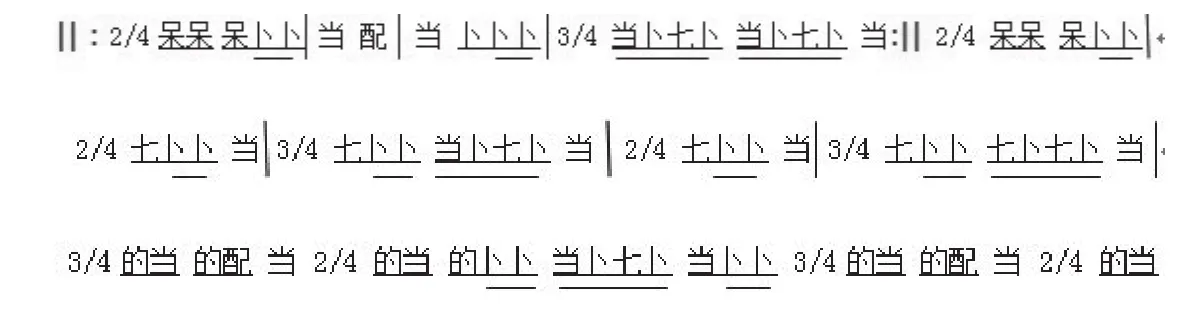

譜例1:

傳統曲牌《八哥洗澡》頭子1+頭子2結構 念譜

可以將其結構細分為“頭子1+長番+頭子2+長番+溜子1+長番+溜子2+長番+尾子”。我們發現傳統曲牌典型的“頭子+長番+溜子+尾子”的結構體現。在演奏的過程中經常把溜子部分換成老溜子打。《八哥洗澡》全曲結構可以歸納如下:

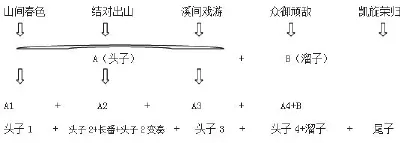

《錦雞出山》的結構不像《八哥洗澡》體現“頭子+長番+溜子+尾子”結構那樣明顯,但仔細讀譜不難發現曲目中依然有傳統曲牌“頭子+溜子”的一般結構,只是頭子、溜子的結構內容更趨復雜化新穎化,在整體結構規劃上,作者將曲目劃分為五個大部分,更能顯示出作者所要表達的情景、意境。在這五個部分中,作者將第三第四部分各分成了幾個小部分以體現曲目表達的情景。

先拋開五個部分的標題不看,只看曲目發展進行,可以大致將《錦雞出山》分析為“頭子1+頭子2+長番+頭子2變奏+頭子3+頭子4+溜子+尾子”這樣的結構。頭子1由單樂段構成,作為單段體A。頭子2和頭子2變奏由長番鏈接。至于頭子3,篇幅較長,因次也順應了作者頭子3結構部分進行細分以體現曲目表達的情景。接下來的頭子4+溜子部分,作為全曲的高潮部分,作者雖在曲譜中使用大量的力度和速度變化的記號,但不難發現節奏型相對固定,又是曲目的高潮部分,符合“溜子”結構的一般特點。尾子部分緊跟溜子結束,穿插長番成分,是全曲的結束。

然后我們再對照作者劃分的五個部分可以把曲目大致歸納:

其實不難看出,《八哥洗澡》和《錦雞出山》雖然是一個傳統曲牌一個創新曲牌,但是對于全曲整體的結構,還是離不開“頭子+溜子”的基本結構,只是對于創新曲牌來說,整體的篇幅比傳統曲牌要大,不僅曲體結構沿用了傳統曲牌的規整,并且內容結構更加系統詳細一目了然,傳統曲牌是創新曲牌的基礎,創新曲牌是傳統曲牌的延續,傳統曲牌為創新曲牌提供并注入了新的生命。

三、打擊方式

對于兩首曲目的打擊方式,著重需要提到的應該是《錦雞出山》,傳統曲牌《八哥洗澡》中所運用的所有的打擊方式,作為傳統曲牌的基本打擊方式在《錦雞出山中》都有使用,正如在“全曲結構”部分中所提到的因為特定的曲牌結構“頭子+溜子”的延用,打擊方式自然而然的延用。但是《錦雞出山》在此基礎上發展了更多新的打擊方式,使得旋律更加有聲有色,對于擊奏的創新主要是頭鈸二鈸的新打法比較多,小鑼大鑼沒有太多的創新。

傳統曲牌的《八哥洗澡》中,一貫使用傳統的打擊方式,如頭鈸二鈸的亮鈸和悶撥,大鑼和小鑼的普通打法。

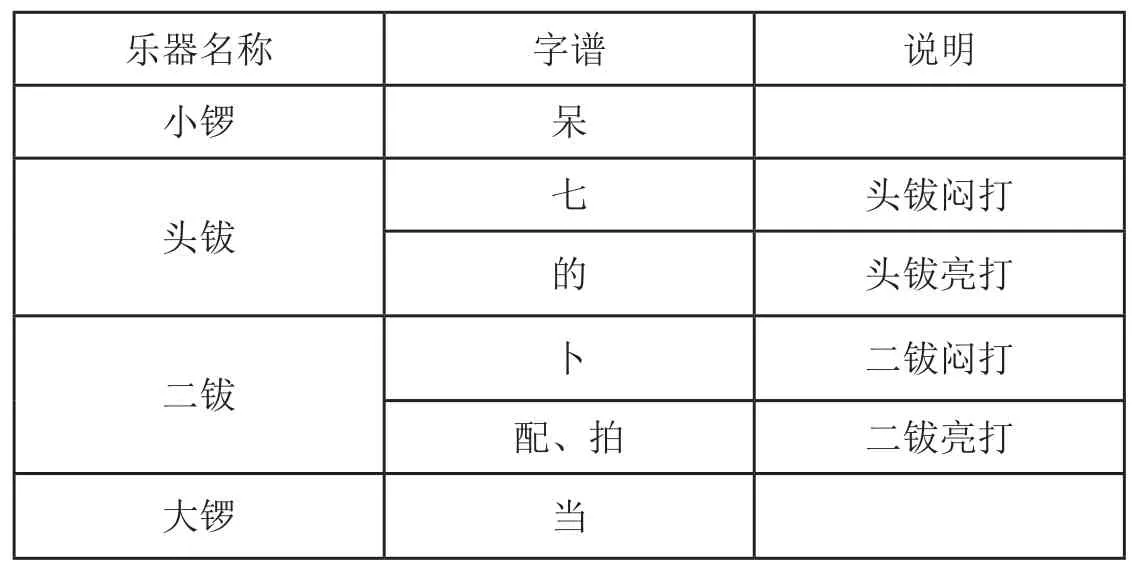

以下是小鑼、頭鈸、二鈸和大鑼在《八哥洗澡》中的字譜諧音與擊奏說明:

樂器名稱 字譜 說明小鑼 呆七頭鈸頭鈸悶打的頭鈸亮打二鈸 卜 二鈸悶打配、拍 二鈸亮打大鑼 當

《錦雞出山》中,在傳統擊奏的基礎上加入了新的擊奏方式,如側擊、擦鈸、滾邊等。

1.側擊-指頭鈸或二鈸用一副鈸側擊另一幅鈸,念譜中頭鈸以“丁”表示,二鈸以“可”表示。如第三大樂段“溪間戲游”中的“溪間歌舞”部分:

譜例2:

《錦雞出山》溪澗戲游之溪間歌舞部分 念譜

念譜中的“丁”念起來就覺得生動,給人以跳躍的感覺,兩幅鈸應答式側擊擊打出來的效果形象生動,描繪出錦雞在歌舞的時候輕快輕盈的動態效果。

2.擦鈸-指頭鈸或二鈸用一副鈸平面擦擊另一幅鈸,念譜中頭鈸以“戲”表示,二鈸以“耍”表示。如第三大樂段“溪間戲游”中的“水中嬉戲”部分:

譜例3:

《錦雞出山》溪澗戲游之水中嬉戲部分 念譜

“戲耍”應用在“水中嬉戲”的標題下,形象的描繪錦雞在水中嬉戲拍打翅膀時的活潑與自由。

3.滾邊-主要用在頭鈸的演奏中,即用一個鈸的中心滾動另一個鈸的側邊,念譜中沒有記錄,在頭鈸的分譜中用“呼”表示,滾邊時要根據其它樂器演奏的進行進行滾邊,并且滾邊的收尾一般都是通過小鑼來決定。

以上是《錦雞出山》區別于《八哥洗澡》的幾種主要的創新擊奏方式,可以發現,同樣是描寫動物戲水等動態情景,《錦雞出山》的擊奏方式用在特定的結構中表現形象更為生動,當然,大鑼小鑼在溜子演奏中依然充當了原來的角色,在《錦雞出山》等創新曲牌中,依據不同的音樂情景和需要表達的內容,在聲音的力度、速度上有了更高的要求。

四、表演形式

《八哥洗澡》和《錦雞出山》的表演形式在一定程度上有相當的區別,由于曲牌的形成和創作目的等因素的不同,兩者的表演形式截然不同。

龍山坡腳版本的《八哥洗澡》以及其他區縣的《八哥洗澡》都是經常運用在土家族婚禮出門、行進、拜堂曲中,在婚禮中沒有固定肢體表達動作,隨著婚嫁的情緒即興演奏,龍山坡腳的《八哥洗澡》就是一個典型的例子,并且在即興演奏中溜子部分經常換做老溜子,新溜子打。

《錦雞出山》在表演形式上與《八哥洗澡》有著本質的區別,由于特定創作目的的不同,《錦雞出山》的創作是為了在傳承傳統曲牌的基礎上使得創新曲牌更加的藝術化舞臺化,在全曲的編排上可謂進行了細致的安排。如在“溪間戲游”這部分中,為了描繪錦雞溪澗歌舞的輕快和水中嬉戲的神態,此樂段中,演奏者通過運用新的擊奏方法來表現錦雞活潑好動嬉戲的場景。同樣是描寫動物嬉戲歡快的神態,《錦雞出山》通過應答動作和創新打法的綜合表演形式,比《八哥洗澡》中描寫刻畫八哥河塘邊拍翅洗澡的動作更加直觀生動。又如“眾御頑敵”這一部分中,描繪錦雞相斗過程中先是拍翅欲占,接著是三個回合的比賽,最后一只錦雞獲勝一系列畫面,作為全曲最精彩的部分,頭鈸二鈸表演兩只錦雞,演奏者表現出由準備到激戰再到二鈸獲勝的喜悅。這一部分充分戰現了頭鈸二鈸的快速擊打配合技巧。大鑼小鑼表演旁觀者,表現出焦急而又期盼的神。這樣的表演形式更能烘托氣氛,吸引觀眾注意力。

當然《八哥洗澡》的傳統打法表演形式多因使用在土家族婚禮等特定環境的氛圍所制,傳統的打發雖然沒有特定的動作表情安排,但可以說,創新曲牌的創作完全離不開傳統的曲牌,并且近些年,各演出團體也將《八哥洗澡》“舊曲新打”,在保存原有基本曲體結構的基礎上改編創作,加入動作表情,表現八哥洗澡的神態,與《錦雞出山》一樣,惟妙惟肖。

其實不難發現,對于表演形式來說,《錦雞出山》是唯一完全區別于《八哥洗澡》的創新內容。選材內容、全曲結構和打擊方式都是在傳統曲牌的基礎上吸取其特點特色與精華,而對于表演形式,卻是對“鄉村交響樂”搬上世界藝術舞臺的一大切入點,表演形式的創新多樣化不僅使曲體內容與表演相結合,而且使觀眾眼前一亮,使得土家族打溜子的傳統曲牌能夠不斷的挖掘出來,并能不斷推出新的創新曲牌。■

湖南省教育廳一般項目《土家族打溜子曲牌研究》階段性研究成果(15C1138);吉首大學科研項目《土家族打溜子的傳統曲牌與創新曲牌對比研究》階段性研究成果(15SK008);吉首大學2015年度大學生研究性學習與創新性試驗計劃項目《土家族打溜子傳統曲牌與創新曲牌的異同研究》階段性研究成果。

唐寅玲(1979-),女,遼寧本溪人,湖南吉首大學音樂舞蹈學院副教授,碩士研究生導師,鋼琴教研室主任。主要研究方向:鋼琴表演與教學。

———評《土家族非物質文化遺產研究》