“服務學習”理念下社會實踐活動對醫學生綜合能力提升作用

陳玲,李革,汪洋,張明昊(重慶醫科大學實驗教學管理中心,重慶400016)

“服務學習”理念下社會實踐活動對醫學生綜合能力提升作用

陳玲,李革,汪洋Δ,張明昊

(重慶醫科大學實驗教學管理中心,重慶400016)

【提要】為促進醫學人才培養發展的需要,達到醫學教育最低要求,針對目前醫學生的培養偏重理論課程的模式,缺乏培養學生創新性實踐能力的現狀,該文分析了在“服務學習”理念下開展社會實踐活動對醫學生綜合能力的提升作用以期為醫學高等院校的實踐教育的發展提供依據。社會實踐活動使學生進一步了解課堂學習內容,并推動學生積極參加實踐,這種模式是一種理論和實踐相結合的形式,可促進醫學院校與社區交流。

教育,醫學;學生,醫科;院校,醫學

醫學是一門實踐性學科,實踐教育是對醫學本科生鞏固理論知識、鍛煉動手能力、培養批判性思維及研究的重要方法。傳統的實踐教育包括實驗課、醫院見習和實習[1]。隨著我國醫療體制改革深入和現代醫學模式的轉變,醫學從業者除了具備專業技能外,同時還必須具備專業素養,即科研思維能力、溝通協調能力、合作能力和社會責任感。這些專業素養的培養必須從更多的創新性實踐教育活動中獲得,而綜合國內醫學生本科教育教學改革研究現狀,仍然是理論重于實踐。在國外的實踐教育中“服務學習”模式已經相當成熟,并在高等教育中扮演著重要的角色[2],在國內高校中已經陸續有大學在嘗試開設服務學習課程,并取得了較好的成效。但將“服務學習”理念引入醫學高等院校的研究還很少,因此,本文分析了在“服務學習”模式下進行社會實踐活動對醫學生綜合能力的提升情況,以期為醫學高校實施服務學習積累寶貴的經驗。

1 “服務學習”的理念

“服務學習”的理念和實踐源自于二十世紀六七十年代的美國,最開始是為了應對美國學生嚴重的學業失敗問題和淡漠的公民責任意識。隨后美國南部地區教育委員會將其定位為“學校與社區的結合”[3]。1993年美國的服務行動定義“服務學習”是一種方法[4],通過學校和社會的合作,將提供給社會的服務與課程聯系起來,學生參與到有組織的服務行動中以滿足社會需求并培養社會責任感,同時在其學習中以獲得知識和技能,提高與同伴和其他社會成員合作分析、評價及解決問題的能力。

“服務學習”與我國的社區服務和志愿者行動不完全相同,前者側重于將課程與服務結合起來,整個過程是基于互惠的原則,學校要培養學生,學生要自我成長,以及社區要實現經濟社會文化全面發展,形成共贏的服務目標。后二者的核心主要是提供服務,強調無私奉獻,不求回報。換句話說,“服務學習”中的學習是課堂學習加上專業指導,是正式課程。“服務學習”具有規范的服務組織,嚴格的培訓制度,并進行持續的、制度化評估。當前,我國應該在“服務學習”的理念下,將志愿服務和社會服務中的服務與學習有計劃地結合起來,來同時實現教育價值和服務價值。

2 我國醫學生實踐教育培養的現狀與存在的問題

我國目前仍處于側重對醫學生的理論學習,傳統的實踐教育課程少、時間短、不全面。因此,在我國醫學高等院校存在在教學中缺少對學生科研思維的訓練,存在難以激發學生對學術的探究熱情,醫學生知識面窄,綜合素質和適應能力不強等突出問題[1]。

目前,我國醫學院校將實踐活動的核心放在服務層面:(1)過于強調無私奉獻,忽視了學生的收獲感,沒有提倡互惠,容易挫傷學生的積極性。(2)服務項目沒有與專業學習和課程學習相結合,缺乏理論和系統性。(3)現代醫學模式從單純的生物醫學模式逐漸向生物-心理-社會模式轉變,公眾對健康的需求不斷在提高,培養具備臨床、預防、健康教育、保健等綜合性衛生服務人才是醫學發展的需求[1,5]。在1999年紐約中華醫學基金會的資助下成立的國際醫學教育專門委員會(IIME)提出《全球醫學教育最低基本要求》指出醫學生應該具備7個“基本要求”:職業價值、態度、行為和倫理;醫學科學基礎知識;溝通技能;臨床技能;群體健康和衛生系統;信息管理;批判性思維和研究。

根據“基本要求”,培養合格的醫學生必需更多地強調對敬業精神、人文科學、社會科學、人際交往、團隊協作等方面能力的塑造。世界各地的醫學教育課程看起來很相似,但實際上內容有很有大差別,衛生服務和醫療實踐正在發生深刻的變化。為達到全球教育標準和成為國際上互認的醫學專業人員,我國醫學教育界面臨的挑戰是如何利用全球化這個契機,來提高醫學教育和醫療服務質量。

3 將“服務學習”引入醫學院校教學改革的現實基礎和必要性

大學生社會實踐活動在我國有較長的發展歷程。2005年《關于進一步加強和改善大學生社會實踐的意見》(以下簡稱《意見》)中要求高校把大學生的社會實踐要納入教學計劃[6]。在此意義上,美國高校發展成熟的“服務學習”與我國頒發的“意見”所要求的做法契合。目前,一些國內的大學已經在嘗試將服務學習納入正式課程,計入學分[7],甚至還成立了正式的服務學習網站。香港和臺灣的高校較早引入服務學習,2008年南開大學將服務學習課程納入正式課程體系,并面向全體學生開放為公共選修課,考核合格后才可以獲得學分[8]。2008年和2010年由汕頭大學主辦,香港大學、中山大學等九所高校參與的“探索中國高校服務學習模式研討會”成功舉辦了2屆,通過會議“服務學習”的理念和辦學經驗在高校得到了一定程度地推廣,并在中國高校開始了緩慢發展。2012年,汕頭大學將“服務學習”課程正式確定為本科生的必修課,學生在學習理論后,制訂方案,在服務結束后進行反思評估,合格后才可以拿到學分[9]。目前本校除了開展傳統的實踐教育如實驗課、專業實習和畢業實習外,還在積極開展志愿者活動,科普活動等社會實踐活動,已經逐漸建立起社會實踐與“服務學習”的內在聯系。以上這些都是為“服務學習”融入高校體系奠定了很好的基礎。“服務學習”的模式可以部分解決現在醫學生培養中存在的問題,此種方法是對醫學教育體系的補充、完善。

4 “服務學習”理念下社會實踐活動的效果分析

4.1學生來源采用方便抽樣的方法,選取重慶醫科大學公共衛生學院2013級營養專業學生60人自愿參加,2013級藥學專業學生60人自愿參加,預防醫學專業學生80人自愿參加,共200人作為干預組參加服務學習活動。對照組學生分別由同系同專業未參加實驗的同學,共100人。每組有1個輔導教師和1名碩士研究生為本科生的實踐活動進行指導。

4.2實踐內容和方法“服務學習”活動分為4個步驟:(1)由“服務學習”輔導教師按照學生專業特點,開展社會服務課程的理論學習,并針對社會服務需求問題開展調研。(2)結合調研結果,成立服務學習活動小組。營養專業學生成立“營養與食品安全”小組,預防醫學專業學生成立“健康教育與宣傳”小組,藥學系專業學生成立“安全用藥倡導”小組,3個小組主要針對學校周邊社區進行服務學習。(3)各小組制訂服務學習方案,輔導教師可以提供參考意見。(4)“服務學習”活動開始及活動結束后學生和教師一起進行總結和反思。活動結束(針對學生綜合素質和專業知識培養要求)后采用封閉式問卷調查本科生實踐活動受益情況,并在取得調查對象同意后,由經過專業培訓的訪談員根據訪談提綱對學生進行深入訪談,并進行現場錄音,平均訪談時間5~8min。

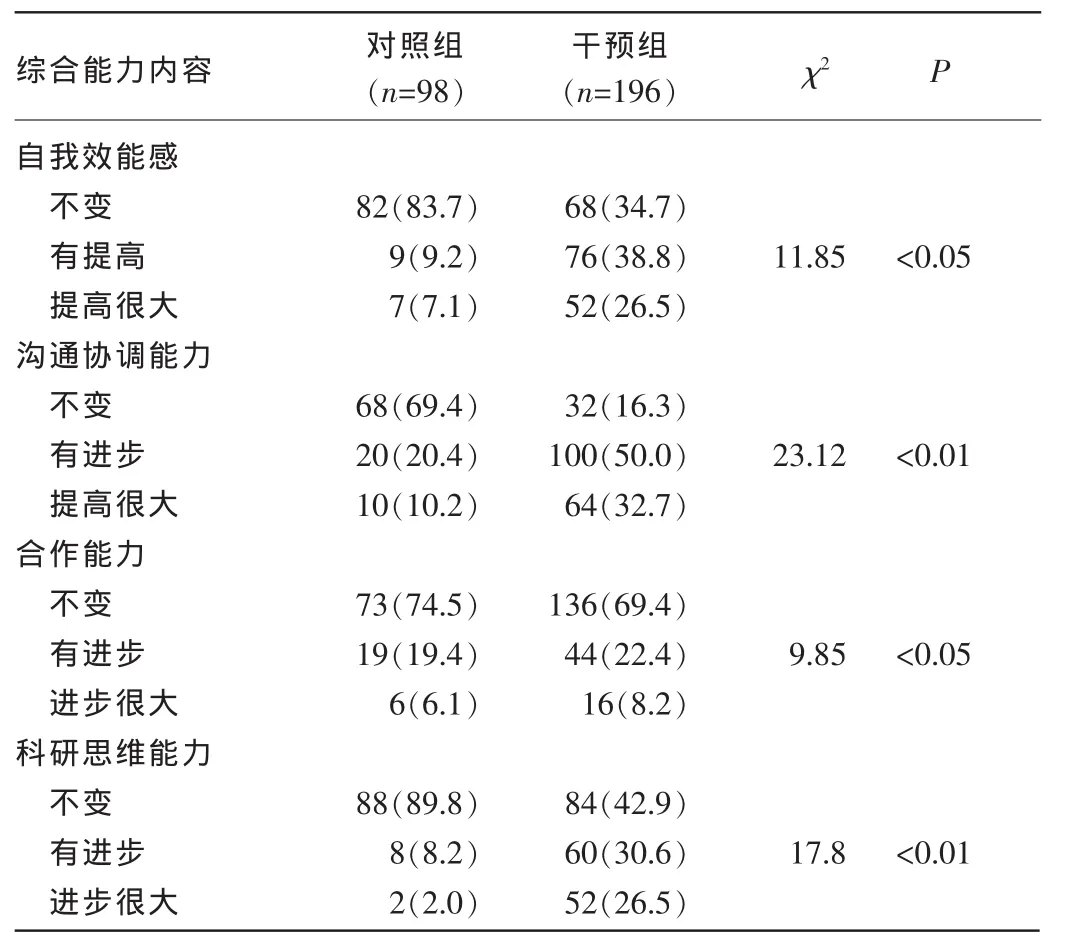

4.3實踐結果“服務學習”持續開展1年后,作者對干預組和對照組學生進行綜合能力的相關調查。最后參加活動人數為294人,其中干預組196人,對照組98人,在活動中有6名學生因為自身原因和身體原因退出活動。調查發現,大部分學生表示更愿意、更喜歡專業學習聯合志愿者活動。干預組學生中表示愿意在畢業后計劃參加服務類工作或從事服務行業的學生居多。參加“服務學習”的對照組自我效能感、溝通協調能力、合作能力,以及科研思維能力的提升均高于干預組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 學生綜合能力變化情況比較[n(%)]

5 實踐效果分析

目前,國內對醫學生“服務學習”理念下的社會實踐活動效果評估研究較少,本研究嘗試采用定性和定量相結合的方法對結果進行評價。我國大學教育歷來重視學生能力的培養,能力培養在大學教育中至關重要[10]。本次調查發現,“服務學習”模式下的社會實踐活動可以提高學生的使命感、明確人生目標,提高學生與他人的交流技巧,增強自我效能感,增加了學生對各種人群的認同和包容,在自行設計的服務項目中實現專業理論的實踐和創新能力的培養。學生在活動剛開始充滿了汗水和艱辛,但在后期逐漸轉變為情感志愿,將歡樂、美好帶入到受助者的生活中,使大學生因情動而行動。當學生意識到他們的工作是十分重要時,將會全身心地投入到活動中,從而激發對專業課程學習的熱情及對科研學習探究的激情。例如,學生作為解說者或指導者,為了面對不同的目標和觀眾,將驅使自己去學習,因此,社會實踐活動可以增加學生的學習動機和自制力。傳統的臨床學習教育強調以學習作為首要目標,但服務學習強調的是互惠,在服務的基礎上獲得自主學習的機會。課余時間學生帶著為居民解決病痛的迫切心情,不斷地探索新知識,這極大地激發了他們對專業課程的學習興趣,增強其自主學習能力。

傳統上,在我國參加社區服務的學生一般是由教師統一安排或者是由于有酬勞驅使,即被動參加,學生主動參與并有極大興趣的比較少,因此,開展社區服務活動前,進行服務學習是十分必要的,這不僅可以讓學生學習到技能,更提高了他們參與的積極性。“服務學習”是開始活動進行的基礎[11],也是學校教育經驗的積累。社區實踐活動進一步讓學生了解課程的內容,并推動學生積極參加實踐,這種模式是一種理論和實踐相結合的形式。“服務學習”可以培養學生的公民參與能力,幫助提高文化修養,以及幫助理清自己的職業選擇。有學者指出,服務學習也可能是促進學生們最終選擇繼續參加志愿者活動的原因[12]。

6 建議

6.1將“服務學習”綜合到必修或者選修課程中志愿服務課程化發展形成既有學習又有社會實踐,學校開設服務學習的公共選修課程,先理論教學,再用一半的學時來進行實踐。例如,在猶他大學藥學院學生向老年人提供伙伴關系的照顧,學校以此作為藥學實踐課程的一部分[6]。喬治·華盛頓大學將醫學生作為多學科團隊的一員,同各社區機構一起設計健康促進計劃,以此作為社區衛生課程的一部分。

6.2設置專業教師或者資助教師進行有關服務學習方面的培訓我國高校引入服務學習屬于初級階段,了解服務學習的教師不多,再加上服務學習實施步驟復雜,對服務學習活動和課程的指導者要求較高,不僅要求有專業的功底,還需要有組織能力等各方面的綜合素質。因此,設置專門的教師或培養新師資是必不可少的重要環節。

6.3學校應該加強與社會的聯系,擴寬服務對象目前醫學院校一般與醫院的合作較多,但是與社會中有服務需要的其他組織和機構的聯系卻很少。“服務學習開展”的前提必需是有緊密合作的服務對象,因此,與社會機構建立長效廣泛的服務關系,不僅可以拓寬服務學習開展的領域,更是對學生認識和體驗社會有著極其重要的意義。

6.4開設“服務學習”的專門管理部門“服務學習”的開展涉及多個環節,需要與學生、教師、服務對象、學校等多方面進行溝通協調,所以開設服務學習的專門管理和組織相關事宜的部門是十分重要的。

6.5學校加大投入,確保有效的保障機制目前我國高校的社會實踐活動普遍缺乏有效保障機制,一方面要保障經費,另一方面要在精神層面上保障價值感。

[1]王丹妮,吳學森,張勤.“服務學習”視閾下的預防醫學本科生培養可行性研究[J].中國高等醫學教育,2014(2):38-39.

[2]Dongre AR,Kalaiselvan G,Mahalakshmy T.The benefits tomedical undergraduates of exposure to community-based survey research[J].Educ Health(Abingdon),2011,24(3):591.

[3]Cashman SB,Seifer SD.Service-learning:an integralpart of undergraduate public health[J].Am JPrevMed,2008,35(3):273-278.

[4]Deggs DM,Hilleke G,Stevens MC,etal.The affect of previous service activities on student experiences in a service-learning course[J].JCivic Commitment,2010,15:1-13.

[5]申俊霞.“服務學習”提升醫學生職業素養增強就業競爭力[J].中國中醫藥現代遠程教育,2014,12(5):150-151.

[6]方華明,陳嫻.美國高校服務學習課程模式及其學習評價研究[J].揚州大學學報:高教研究版,2014,3(18):30-33.

[7]張育廣,王新偉.基于服務學習評價機制的社會實踐實效性評價研究[J].中國成人教育,2014(18):49-51.

[8]王曉艷,鄒丹杰,伍霞.國內高校實施服務性學習的現狀與反思[J].教育理論與實踐,2014,33(34):18-19.

[9]李斌,劉佳.美國高校服務學習模式與中國大學生社會實踐比較[J].中國青年社會科學,2015,34(1):114-117.

[10]劉龍昌,廖闊.論服務性學習在高校大學生社會實踐中的創新作用[J].北京城市學院學報,2014(2):33-35.

[11]Mak DB,Miflin B.Living and working with the people of′the bush′:a foundation for rural and remote clinical placements in undergraduate medicaleducation[J].Med Teach,2012,34(9):e603-610.

[12]Kronick RF.Service learningand theuniversity student[J].College Student J,2007,41(2):296-304.

10.3969/j.issn.1009-5519.2016.10.058

C

1009-5519(2016)10-1578-03

△,E-mail:Yangwang@cqmu.edu.cn。

(2016-01-09)