環保眾籌,每一次都是喚醒

曹曉輝

環保眾籌,每一次都是喚醒

曹曉輝

錢是必須的,但不是最重要的,它最核心的價值在于“喚醒”,讓越來越多的人,找到與“環保”之間的相關性。

劉慈欣的《三體》中有一句經典之言:給歲月以文明。我的理解是:當下的每一天,需要對我們生活的環境溫柔以待。這是危機之后的一種覺醒。

環境關乎人人,但目前公眾參與力度遠遠不夠。如果談及環保領域的公眾籌資,在我看來,其最大價值在于“喚醒”,讓越來越多的人,找到與“ 環保”之間的相關性。而然籌資的效果如何,也在于你的“喚醒”工作是否到位。

可以籌來的錢在哪兒

籌資的范圍其實很廣。政府、企業、基金會、公眾等,都可以成為你的出資方。其中公眾籌款,又分為“線上”和“線下”。鑒于本人在互聯網平臺的工作經驗,這里僅談如何利用互聯網渠道面向公眾做籌款。

互聯網的發展、移動支付的普及以及各大互聯網平臺對公益的支持,讓“人人公益”成為可能。大致估算,公益組織通過互聯網平臺籌資的總額約15億元,雖然在國內公益事業募款總額里占比較少,但互聯網籌資會是大趨勢。我們日常生活的媒介變得與互聯網密不可分,公益事業領域也如此,即互聯網可以為公益行業更好地連接公眾、撬動更多的資源。

互聯網籌資的平臺有捐贈平臺、眾籌平臺、公益網店平臺等。每個平臺特點和要求都不一樣。在這些平臺上籌款,需要開發有針對性的籌款產品。

環保類項目網絡籌款表現如何

在現有的籌款平臺上,環保/動保項目的露臉情況如 何呢?通過幾大平臺的數據分析,項目數量占比小于10%,籌集資金量的比例會更小,估計不到5%。可見,許多的環保組織/環保項目/環保人,還沒有通過互聯網走到公眾視野里。

是否所有項目都適合公眾籌款?答案是NO。主要取決于兩個方面,一是項目本身是否適合面向公眾;二是你或所在團隊是否做好面對公眾的準備,是否有這個能力。

如何開發互聯網籌款產品

公眾籌款到底籌的什么?錢是必須的,但不是最重要的。在我看來,它最核心的價值在于“喚醒”,在于人。所以,環保項目的公眾籌款,其“傳播”訴求非常高,也是對籌款人能力的巨大挑戰。

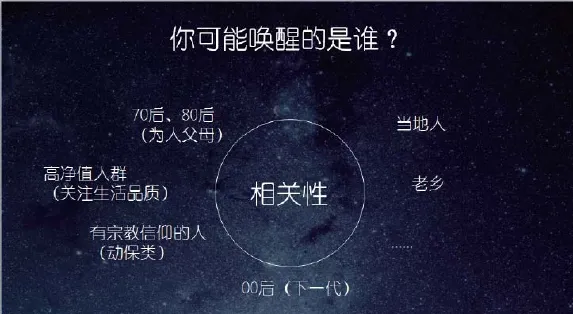

首先,需要知道“你可能喚醒的是誰”?

公益籌款如同商業領域的銷售,要清楚自己的產品要賣給誰。所以,“潛在用戶分析”必不可少。這主要依據“相關性”來圈定可能被你影響的人。

從大范圍來看,現在對于“環境”比較敏感或已覺醒的人群,比如70后、80后,因初為人父母,對孩子的愛會牽動對環境的關注;高凈值人群,因關注生活品質,會對好環境有強烈的訴求;有宗教信仰的人,對人和自然的相處之道已有信仰。

由于項目本身的特點,比如地域性很強的項目,那么當地居民、從這里走出去的老鄉等會關注。

另外一個重要人群,就是“下一代”,比如00后,動員他們來參與、讓他們一起來振臂一呼,更能直擊人心。

公益籌款如同商業領域的銷售,要清楚自己的產品要賣給誰。

其次,找到這些潛在人群后,需要知道“如何與TA產生連接”。

如果計劃做純捐款,其實你賣的是一份“情感”;如果是含有銷售性質的眾籌,賣的是一種“產品”;如果希望獲得的是投資,那賣的是則一種“信仰”。

這三種方式,支持者參與的程度逐漸加強,與你的關聯度會逐漸變得密切。當然,參與者的數量會逐漸縮小,呈現出倒金字塔的狀態。具體的方式選擇,可根據自身項目以及可觸及的資源來定。

三個環保眾籌類型

接下來分享三個環保領域的公眾籌款類型和案例。

第一個類型,與故事結合,這源于一份感動。

以好項目為基礎寫出一個好故事,找到一個大流量平臺或目標人群聚集的平臺傳播出去,并盡可能傳遞給更多人,降低參與門檻,獲得支持者。好故事離不開優秀的傳播,更離不開鐵桿粉絲的支持,他們會幫著傳播,幫著做籌款。

舉個例子。萬平老師在科爾沁種草十幾年,治理土地荒漠化。一個平凡的人做著不平凡的事,且多年來已有一批鐵桿支持者。萬平老師不會籌款,他的支持者就幫他在互聯網上籌款。這個眾籌項目籌集了10萬元,有1000多人參與。

第二類,與產品結合,讓參與者也能享受自然的饋贈。

這其實是用產品與支持者發生連接。在好項目的基礎上,需要有一個好產品,并且能夠清晰地找到目標人群來消費它。

這個產品需要與你的環保項目密切相關,甚至本身就是你的環保措施中的一部分。這在傳統捐贈的基礎上,可以實現自我造血。目前,采用這種方式的項目越來越多,比如阿拉善的任小米、山水自然保護中心的熊貓蜂蜜,中國綠化基金會開發的有機茶葉、枸杞等系列產品。

舉個例子。錫錫是一位環保姑娘,在李子壩保護熊貓棲息地,為了保護當地環境,帶動當地居民種植生態茶葉。她的環保行動,就有了產品——茶葉。支持、參與當地環境保護的人,可以獲得茶葉作為回報。第一期眾籌時,項目籌集3萬余元,近100人支持,茶葉全部售完。

第三類,與線下體驗結合:讓TA來感同身受。

2015年,O2O火了。環保籌款也一樣,雖然互聯網有許多優點,但不能只做線上忽略線下,線上多是圖文帶來的瞬間感動, 而線下的參與體驗則會讓支持者深度了解你所做的事情。

近年來,運動籌款越來越時髦,在環保領域也有代表性的案例,比如SEE的“穿越賀蘭山,主要是企業家組隊參與,線下徒步,線上籌款和傳播;綠色瀟湘的“綠行家”,主要是家庭組隊參與,線下徒步,線上籌款……

大型的運動籌款活動,對于小的機構來說可能在成本上和操作執行上有難度,但也可以組織小規模的線下活動,比如生態假期、調研活動、志愿者活動等等,只需要將這些體驗與籌款結合起來。

互聯網眾籌賣相很重要

在這個看顏值、拼氣質的時代,公益組織開發互聯網籌款產品,需要著重提及的是:賣相很重要。

如果計劃做純捐款,其實你賣的是一份“情感”;如果是含有銷售性質的眾籌,賣的是一種“產品”;如果希望獲得的是投資,那賣的是一種“信仰”。

好的項目,離不開“包裝”,這才能獲得更廣泛的傳播、更多人理解和支持。

舉個例子。同樣是幫劉奶奶種梭梭樹,同一個項目、同一個團隊,但在兩個平臺使用了兩種不同的文案,籌款的結果差距非常大。

在眾籌平臺上,故事是以一個人的所見所聞所感來展開的,并且提供了一些參與性的回報。在騰訊樂捐上,是以一個比較官方化的方式來闡述,感覺很像項目書,走的是傳統的捐贈路線。按理說,騰訊的流量是眾籌平臺難以企及的,但最后的籌款效果是,眾籌平臺快速籌到了17萬余元,騰訊公益平臺上的項目7萬余元。而且在眾籌平臺上,從“評論”區的各種互動中,可以看到許多人被觸動、喚醒。怎樣喚醒TA心中的“桃花源”

我相信,人人心中都有一個“桃花源”,等待著被喚醒。在環保領域,有一批代表性的企業家已經在行動,比如馬云、任志強、馮侖等,愿意為后代留下青山綠水而投資,這也成為他們生命中的信仰之一。除了一個個的普通人,未來,進入環保領域的高凈值人群、超高凈值人群會越來越多,環保組織是否準備好了去打動他們,讓他們來投資你的事業呢?

對于未來,我們需要“仰望星空,腳踏實地”,環保,不是你的或是我的,是我們的。各個利益相關方都可以為地球做點事情。

環保人、環保機構,不要怕失敗,可以多嘗試,通過互聯網走到公眾的面前,講述你們的故事,籌集需要的資金,更是要喚醒更多的人加入你們。畢竟,我們要的不是少數人做很大的改變,而是多數人做一點點改變。

籌款會越來越專業化。專業的人做專業的事情。基金會回歸本質,多開展聯合勸募,幫助那些一線的實干家;環保領域的專業籌款人和組織需要逐漸成長和壯大。

公眾參與環保的深度不斷加強。從隨手公益的捐贈人,到影響生活方式的環保消費者,再到視環保為信仰的高凈值投資人。

互聯網平臺可給環保公益更多的支持,更好用的產品、更大曝光的傳播,讓環保走進公眾視野。

(作者系眾籌網公益眾籌負責人)