城鎮化中人口結構變化與經濟增長的關系

周陽敏

內容摘要:改革開放三十多年來,中國城鎮化腳步越走越快,導致城鎮人口急劇增長,人口結構不斷變化。為了論證城鎮化進程中人口結構變化對經濟增長的效應,本文以河南省1995-2014年統計數據為基礎,建立人口結構變化Feder模型和分布滯后模型來研究城鎮化中人口結構變化對經濟增長的直接效應、間接效應和滯后效應。研究得出,城鎮人口增長對經濟增長的直接效應為正值但效果微弱,溢出(間接)效應為正值且作用明顯;城鎮人口增長對經濟增長的促進作用持續了4年,其中第2年促進作用最大,從第5年開始,促進效應為負值,滯后效應結束,并且,滯后期間效果整體呈現不規則的倒U型變化。

關鍵詞:人口城鎮化 人口結構 經濟增長 溢出效應 滯后效應

引言

新型城鎮化是以人為核心的城鎮化(劉麗紅,2015;曲建興,2015;劉新智,2013),那么城鎮人口和農村人口的不斷調整即是城鎮化建設的產物之一。近年來,各個學科對人口結構與經濟增長的研究一直沒有停止過,文獻豐富,很多學者致力于研究人口結構與經濟增長的關系、新型城鎮化與人口結構的關系,但以城鎮化建設來解釋人口變化對經濟增長的文獻尚欠豐富,并且大部分文獻都在研究人口結構變化與經濟增長的直接關系,將人口結構變化對經濟增長的直接效應和溢出效應相混淆;而致力于解釋人口結構變化對經濟增長的時間滯后效應的研究更是稀少。綜上,本文致力于兩個方面的研究,一方面,結合Feder模型研究由城鎮化建設帶來的城鎮人口變化對經濟增長的影響,分為直接影響和溢出效應影響,并以新型城鎮化建設為載體解釋其影響原因及作用途徑;另一方面,將分布滯后模型重點運用于人口結構對經濟增長的滯后效應研究,從而求出其滯后性以及滯后期間,以便為以后的城鎮化建設方向和戰略布局提供參考。

文獻回顧與研究假設

目前中國人口城鎮化面臨滯后于工業化、土地城鎮化,戶籍人口城鎮化滯后于常住人口城鎮化等現象,其中亟待重視的是城鎮化建設中的“就業促進”和“戶籍改革”兩大焦點問題。并且中國人口城鎮化水平存在明顯的空間差異,呈現出“東高西低”的格局(秦佳、李建民,2013)。我國城鎮經濟發展背后對吸納農村年輕勞動力有很大的依賴性,同時要考慮人口轉移的成本問題(梁紅梅等,2015)。總之,上述文獻主要闡述了人口城鎮化目前存在的問題,提出要加強土地城鎮化、人口城鎮化和戶籍改革制度的協調發展;還強調了城鎮化中人口城鎮化的發展是未來經濟增長的強大動力。

近幾十年來,人口結構變動對經濟增長的影響受到了各個學科的重視,尤其是社會學、人口學和經濟學科,大量的學者高度重視人口年齡結構變化所導致的儲蓄、勞動力供給變化以及人口老齡化與經濟增長的相互關系(Bloom D E,2007;Lain D,1989;Lindh T,1999;d′Albis H,2007;Li H′Zhang J, Zhang J,2007)。人口結構演變與經濟結構調整相對應,人口年齡結構、城鄉結構、文化結構和產業結構變化對長三角區域經濟增長產生了促進作用(黃賾琳,2012)。推動農民工市民化,可以通過縮小居民收入差距、提高城市規模和增加人力資本積累三個重要渠道,以推動我國經濟在更高水平上實現均衡增長(國務院發展研究中心課題組,2010)。而劉慶河等(2004)持有相反的聲音,他認為,從長期看,人口結構變化有助于促進經濟增長,從短期來看,人口結構的變化對經濟增長影響作用十分有限。本文假設如下:

假設1:城鎮化建設中城鎮人口增長對經濟增長具有促進作用,但直接促進作用微弱(短期效應微弱)。

假設2:城鎮化部門(城鎮人口增加)會給非城鎮化部門帶來溢出效應。

假設2.1:城鎮化部門邊際生產力高于非城鎮化部門的邊際生產力。

假設3:城鎮化中城鎮人口的增加對經濟增長的促進作用具有滯后性。

模型及數據處理

(一)實證模型構建

1.基于Feder模型的構建。Feder模型(Gershon Feder,1983)最早用來研究出口對經濟增長的影響。現將其用于城鎮化建設中,將全社會經濟體分為城鎮化部門E和非城鎮化部門F,排除其他干擾因素,也即分別表示人口結構變化和人口結構不變部門。城鎮化部門和非城鎮化部門都需要資本和勞動的投入,而如下公式所示,非城鎮化部門還包括城鎮化部門的溢出效應。

(二)數據來源及處理

本文選取了河南省1995-2014年間的數據,數據均來自于《河南省統計年鑒》以及河南省各地級市的官方網站。數據缺失的填補方法主要利用其輔助信息及其趨勢,為每個缺失值尋找替代值(Allison PD,2000;胡賢利,2013),此處采用單一均值填補法。

實證分析結果

(一)基本模型

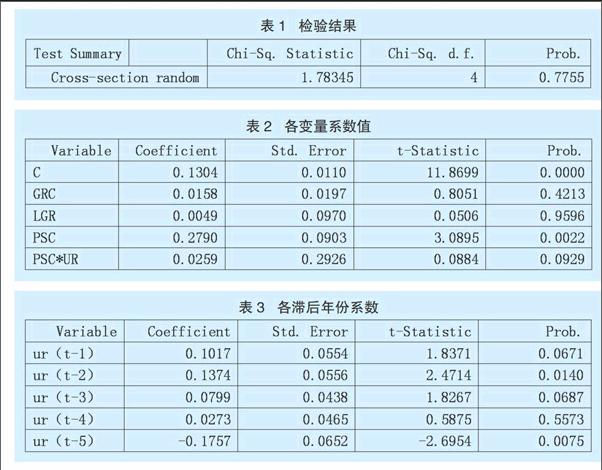

根據上述的基本方程,對面板數據進行Hausman(1978)檢驗,運用統計學軟件Eviews得出檢驗結果表1和各變量系數值表2。由表1得,在隨機效應窗口下進行Hausman檢驗,p值為0.7755(>0.1),故此模型運用隨機效應;對本模型進行F值檢驗得出適合運用變截距模型,故對面板數據建立隨機影響變截距模型。

如2表所示,基本模型中城鎮人口增長率PSC的系數為0.2790,p值為0.0022(<0.01),在1%的顯著水平下顯著; PSC*UR的系數為0.0259,p值為0.0929(<0.1),則其在10%的顯著水平下顯著;而資本增長率和勞動增長率為控制變量,在此對經濟增長的作用不顯著,不作討論。結合模型定義,也即(θ=0.2790)城鎮化部門對非城鎮化部門的溢出效應為27.9%,更針對性地說,城鎮人口每增加一個單位,會給非城鎮人口帶來27.9%的效益,即城鎮化部門對非城鎮化部門有溢出效應,假設2成立。(-θ-θ)/(1+)=0.0259,表示城鎮化部門對經濟增長的直接效應2.59%,此處城鎮人口的增長對經濟增長具有正的促進作用,假設1的前半部分得以驗證;且0.0259相對于城鎮化部門對非城鎮化部門的溢出效應0.2790而言,其絕對值是十分微弱的,所以其對經濟增長雖具有促進作用,但效果很微弱,假設1得證。根據以上的結果,可求出=0.4386,其表示城鎮化部門的邊際生產力比非城鎮化部門高出43.86%,這是一個相當大的比值,驗證了假設2.1。

(二)分布滯后模型

本文用兩種方法驗證城鎮化人口結構變化對經濟增長影響的時滯效應,表3是通過一般回歸粗略求得的各滯后年份系數,從p值可以看出(t-1)、(t-2)和(t-3)都在10%的顯著水平下為正值,(t-4)p值大于0.1,不顯著;(t-5)時在1%的顯著水平上為負值,即系數變化從0.10170、13740、07990、0273(不顯著)到-0.1757(為負),可以看出滯后期間促進作用的變化大致趨勢(即滯后效應大致延續四到五年),方便更精確地進一步探討。

為避免多重共線性等誤差的影響,本文基于實證模型部分介紹的阿爾蒙多項式法求分布滯后模型,根據上述的趨勢進一步研究,假設 s=4,m=2。得出α1,α2的值,由公式(4)、(5)手工計算得出,β1=1.7391,β2=1.9227,β3=1.6492,β4=0.9185,β5=-0.2694;把系數值帶入方程(3)得可得如下方程(6),即為城鎮化中人口結構變動對經濟增長的分布滯后模型:

(6)

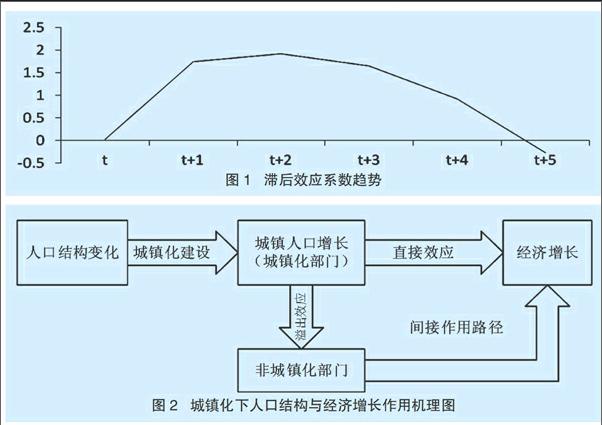

方程(6)支持了假設3。根據精確系數值繪制圖1,其趨勢驗證了第一種粗略方法求出的結果,促進效應向后延續四年,滯后效應先強后弱,滯后第五年左右時影響變為負值,促進作用消失。不同的是,此處的滯后效應變化更為細致,呈現不規則的倒U型(見圖1),城鎮人口增長對經濟增長的促進系數從當年的0.0259開始,先增長,達到最大值后又開始下降,其中,滯后期為兩年時,人口結構的變化對經濟增長影響的正效應最大為1.9227,即城鎮人口增加一個百分點即會帶來兩年后的經濟增長1.9227個百分點,到滯后期為五年時其促進系數變為負數,即不再具有促進效應。

結論

本文以河南省為縮影探討城鎮化建設帶來的人口結構變化與經濟增長的關系,結合圖2中作用機理,城鎮化建設導致人口結構的變化,對經濟增長帶來直接效應和間接效應,間接效應通過城鎮化部門對非城鎮化部門的溢出效應對經濟增長實施影響。眾所周知,城鎮化建設對經濟增長最明顯的促進因素是擴大內需,并且,目前中國人口城鎮化面臨滯后于工業化、土地城鎮化,戶籍人口城鎮化滯后于常住人口城鎮化等問題(中國人口與發展研究中心課題組,2012)。所以,當年的直接效應微弱不難解釋,由此,必然會導致促進作用的滯后。

在城鎮化建設進程中,大量的農村人口涌進城鎮、城市,對于這種生活方式的大幅度轉變,人們不能及時適應,仍在一段時間內保持原有的生活方式和習慣,因為土地城鎮化滯后于人口城鎮化,一段時間后或更長的時間,人們才會意識到原來的方式不再適應現有的生活需求,而逐漸改變成為與當前生活相匹配的方式,也即逐步完成了土地城鎮化和戶籍改革,在此過程中內在需求的不斷擴大,推動經濟的持續增長,但這是一個逐步遞進的過程。所以在此看來,城鎮化中城鎮人口增長導致的人口結構變化對當年的(短期)經濟增長有促進作用但并不顯著。

而城鎮人口增加帶來的溢出效應卻明顯促進經濟增長,促進系數為0.259,當城鎮化使得農村人口轉變為城鎮人口,農民成了真真正正的市民,對應的工作方式也有相應改變,最初以農業為生,轉變為去周邊工廠做工或自己做生意,機器設備增多了,所接受的普及教育也會相應提升,自然生產效率就提高了。相比農業而言,其對經濟的貢獻方式更為直接,城鎮部門的邊際生產力要高于非城鎮部門的邊際生產力,從而城鎮部門溢出效應顯著。

國家宏觀政策和地方市場的傳導存在一定的時滯期(李勇,2008)。城鎮化政策也驗證了這一結論,城鎮化建設不是房地產行業的圈地運動,而是實現中國城鄉結構的穩步措施,促進經濟增長的不僅僅是房地產大肆建樓的一陣風,更重要的是農民住上樓房后的生活方式和心智的改變(張貝貝,2015),所以城鎮化對經濟的增長必然會存在時滯效應。H.S.Geyer 、T.M.Kontuly(1993)等提出城市是具有生命周期的,在這個生命周期中,一個城市從年輕的增長階段發展到年老的穩定或衰落階段,然后再進入到一個新的發展周期。這里把上述生命周期理論進行微觀化,將城鎮化建設分為三個階段,首先是建設初期,大量的蓋新房、建設新社區、招商引資進來新工廠等一系列的活動(單純的人口城鎮化);第二個階段為農村人口住上新房,披上城市人的外殼,原來的生活方式向更高效率的生活勞作方式轉變的過程(人口城鎮化初步完成,土地城鎮化和戶籍制度改革都未完善);第三階段即農民從內到外適應了城市的生活(人口、土地、戶籍等各項城鎮化配套建設均已完成)。由此可見,人口結構變化對經濟增長的直接效應主要來以第一階段,效應微弱;城鎮化人口結構變化的滯后性則以第二階段和第三階段為主要依托來解釋。這里以河南省為例,人口結構變化帶來的時滯效應延續了四年,且在第二年時促進效應最明顯,到第五年時促進作用系數開始為負值。

參考文獻:

1.劉麗紅,金輝.推進以人為核心的新型城鎮化建設[J].人才資源開發,2015(3)

2.曲建興,伊全勝.推進“以人為核心”的新型城鎮化建設[J].理論觀察,2015(2)

3.劉新智,劉雨松.農民參與新型城鎮化的核心問題調查[J].經濟縱橫,2013(11)

4.王曉東,鄧丹萱,趙忠秀.交通基礎設施對經濟增長的影響——基于省級面板數據和Feder模型的實證研究[J].管理世界,2014(4)

5.中國人口與發展研究中心課題組,桂江豐,馬力,姜衛平,王欽池,張許穎,陳佳鵬,王軍平.中國人口城鎮化戰略研究[J].人口研究,2012(5)

6.秦佳,李建民.中國人口城鎮化的空間差異與影響因素[J].人口研究,2013(3)

7.梁紅梅,余睿.新型城鎮化的公共成本分析[J].商業經濟研究,2015(3)

8.Bloom D E, Canning D,Fink G, et al. Does age structure forecast economic growth?[J], International Journal of Forecasting,2007, 23(4)

9.Lain D, Population growth, age structure, and age-specific productivity [J]. Journal of Population Economics, 1989, 2(3)

10.Lindh T. Age structure and economic policy: The case of saving and growth [J]. Population Research and Policy Review, 1999, 18(3)

11.d′ Albis H. Demographic structure and capital accumulation [J]. Journal of Economic Theory, 2007, 132(1)

12.Li H′ Zhang J, Zhang J. Effects of longevity and dependency rates on saving and growth: Evidence from a panel of cross countries [J]. Journal of Development Economics, 2007,84(1)

13.黃賾琳.長三角區域經濟增長的人口結構因素分析[J].財經研究,2012(12)

14.國務院發展研究中心課題組.中國城鎮化:前景、戰略與政策[M].中國發展出版社,2010

15.劉慶和,劉岸東.經濟增長、結構變化與人口城市化——貴州的經驗證據[J].財經科學,2004(4)

16.Feder.G,On Export and Economic Growth, Journal of Development Economic, 1983,12(1~2)

17.Allison PD . Multiple imputation for missing data: Acautionary tale[ J ]. Sociological Methods and Research , 2000, 28( 3)

18.胡賢利.混合型數據的缺失數據的填補[D].中南大學,2013

19.李勇.國家宏觀調控政策及區外市場價格波動在青海的時滯性研究[J].攀登,2008(8)

20.張貝貝.城鎮化滿意度影響因素實證研究.商業經濟研究,2015(3)