甘孜藏區旅游研究綜述

王克軍

?

★旅游經濟★

甘孜藏區旅游研究綜述

王克軍

研究基于對近20年國內學者發表在各類期刊上被CNKI索引的113篇甘孜藏區旅游研究類文獻整理和分析,梳理了甘孜藏區旅游研究發展進程,重點闡述了其內容框架分布。研究發現:歷經近20年發展,國內地理、市場、管理、消費行為和人類學五大學科為主的學者為甘孜藏區旅游研究搭建了雛形框架,但其理論的體系性尚未形成;研究成果的“三集中”特點明顯,即其研究方法、學科視角、空間視野分別高度集中于案例研究法、管理學和區內知名度或旅游發育度相對成熟的“熱點”景區。

區域旅游;研究內容;國內;研究綜述;甘孜藏區

【Abstract】The research, based on the collation and analysis of the 113 published papers about tourism in Garze Tibetan region in recent 20 years, explores development process of tourism in Garze Tibetan region, and focuses on the distribution of its tourism resources. The study shows that in spite of the development of tourism in recent 20 years, theoretic system of Garze tourism has not been formulated, even though the very preliminary theoretic foundation of Garze tourism is being laid by scholars from the perspectives of domestic geography, market, management, consumer behavior and anthropology. The characteristics of the research are obvious in "three concentrated points", that is, the research methods, discipline perspective, space vision are highly concentrated in the "hot spots" whose case study method, management and visibility or tourism development are relatively mature.

【Key words】regional tourism; research content; domestic; research review; Garze Tibetan region

區域旅游能否得以健康發展是能否實現我國旅游產業總體目標的關鍵所在。受旅游資源條件、區位條件、國民經濟與社會發展度及中央政府對各產業或區域的政策傾斜力度、大環境賦予的旅游發展機會、各區域間的旅游競爭力等內外因素影響與制約,各區域旅游發展表現出明顯的差異性和非均衡性。因此,關注區域旅游發展與研究具有微、中、宏觀層面的積極意義。韓賓娜等發現,國外區域旅游差異研究體系完善……但缺乏對欠發達國家及地區相關問題的關注[1]。在國內區域旅游研究方面,黃震方等[2]和李景宜等[3]分別對區域旅游環境、開發模式進行了評述。這些成果雖利于清晰地認識國內外區域旅游研究情況,但其缺乏對具體區域尤其是那些旅游資源富集但社會經濟與旅游業雙落后地區旅游的關注。這不利于該類地區在旅游產業發展中對理論指導需求的滿足。

甘孜藏區位于四川省西部。它是“康巴地(藏)區”的主體地帶,面積15.3萬Km2,相當于瑞士國土面積的3.7倍,轄康定1一個縣級市和17個縣。2014年末,區內約111.30萬人。其中,藏族為主體民族,約占總人口的78.4%。該區域擁有“世界第三極東地標”的地標景觀——貢嘎山、“香格里拉之魂”——稻城亞丁、 “中國最美村寨”——甲居藏寨等高品位的自然與人文旅游資源。該地是西藏與內地的經濟、陸運、文化樞紐,戰略地位十分重要[5]。甘孜藏區雖旅游資源富集,但因區內的國民經濟落后、基礎設施建設薄弱、人力資源缺乏等因素致使其旅游業長期落后于四川省內外同質地區。為此,加強該地區旅游產業的研究對促進該區經濟發展與鞏固其在藏區中的政治地位具有雙重積極作用。

一、文獻構成

研究通過CNKI索引共搜集到1996——2015(統計截止時間:2015年8月6日18:00時)年期間,國內各類期刊刊發的甘孜藏區旅游研究類文章113篇。其中,期刊論文占84.95%、碩士學位論文占15.05%;核心期刊類論文占18.6%,一般刊物文章中來自四川民族學院學報(含原康定師專學報)的論文占26.09%;案例研究法類文章占45.13%。這一數據結構表明:甘孜藏區旅游能引起諸多學者的關注;具有較高學術水平的研究成果較少;在一般學術刊物中,四川民族學院學報為甘孜藏區旅游研究提供了重要平臺。

二、甘孜藏區旅游研究進展

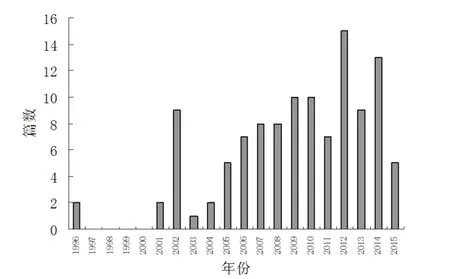

統計結果顯示, 1996年,王水泉[4]和譚萬沛[5]分別對甘孜藏區旅游產業與其它產業的關系、海螺溝景區地質災害對旅游的影響與防治對策的研究工作拉開了該區域旅游研究的“序幕”。從圖1可看出,甘孜藏區旅游研究進程中有一處“斷代”和一個“低谷”,即1997——2000年為成果空白期,2003——2004年為“序幕”后的成果低產期。這主要是2003年非典疫情和該區域的交通建設所致。雖2001年二郎山隧道貫通并正式通車為甘孜藏區聯系外界打開了便利之門,但2002——2004年的“二郎山——康定路段改造工程”不但暫時關閉了此便利之門且為該區的交通帶來了更大的不便。

圖1 各年份發表論文數量

除上述特殊年份外,甘孜藏區旅游逐漸受到學界關注。自2004年始每年的論文成果皆在2篇以上,且2012年達到15篇的峰值。究者身份以高校科研人員為主,此外少數研究生和政府職能部門職員也對此區的旅游研究加以了關注。從學者對甘孜藏區旅游研究的視角來看,其內容主要集中在地理、市場、管理、消費行為和人類學等方面。故下文以此為框架對文獻進行回顧和總結。

三、甘孜藏區旅游研究綜述

(一)地理學

地理學在旅游學科中的應用主要體現在區域旅游的區位條件分析,旅游資源調查、成因與空間特征分析、價值評價,旅游空間結構分析,區域旅游競合模式分析等。

1.旅游資源區劃、空間特征及評價

在旅游資源區劃方面,李嫻等(2006)[6]和劉國慶等(2006)[7]分別對道孚縣的溫泉資源、海螺溝景區及周邊的生物資源進行了調查并提出保護及開發利用建議。王輝全(2001)[8]和李忠東等(2002)[9]分別按當地傳統區劃及該地旅游資源的空間分布、類型特征、美學價值及特色功能,對研究區內的資源進行了區劃。在旅游資源的空間結構特征方面,傅廣海等(2009)闡述了研究區內的溫泉旅游資源在行政及交通區劃下的分布情況,并對其開發提出建議[10]。馬曉路等(2011)按海螺溝景區旅游資源的海拔差異及水平距離下的特征分析發現,該景區的旅游資源具有梯度分布特征[11]。此后,在他的另一項研究中指出該景區的旅游資源整體連接度及通達度均為較差,其旅游資源的緊密度整體為中等[12]。在旅游資源評價與開發方面,李忠東(2000)對稻城亞丁旅游資源的優勢進行了分析與評價。2002年,他與盧志明對該景區的地質遺跡與地質景觀類資源進行了評價并指出,地質地貌景觀是亞丁景觀賴以存在的載體……地質遺跡構成亞丁旅游資源的主體[13]。唐建兵(2014)總結了含甘孜藏區境內的川藏“茶馬古道”旅游資源的獨特優勢[14]。

2.區內競爭力與區域合作

劉旺(2004)基于比較優勢和競爭優勢理論,分析了甘孜藏區旅游產業具有的優勢及存在的不足,從旅游產品開發和市場營銷兩個角度為其提出了產業競爭優勢構建的應對策略[15]。王興貴等(2012)借鑒稅偉的假設鉆石模型,對研究區旅游產業的競爭優勢進行了分析,并圍繞影響其提升的關鍵因素與間接要素提出應對策略[16]。在甘孜藏區與周邊區域的合作發展方面,郭利芳等(2014)指出甘孜藏區、阿壩州、涼山州應在文化旅游方面走文化旅游產品、主體企業、市場和銷售渠道融合的發展路徑。

(二)市場學

1.形象定位與品牌塑造

鄧健等(2010)針對跑馬山獨特的旅游資源以及在旅游資源開發中存在的問題,通過跑馬山景區旅游形象定位和形象系統策劃為該景區構建了形象塑造系統。方國聯(2008)指出,海螺溝景區沒有處理好保護與開發的關系是導致該景區形象及部分環境問題的原因所在,并提出相應整改建議。李敏(2014)認為,海螺溝景區應充分利用豐富多樣的旅游資源,通過明晰發展思路、加強配套設施及功能配備、強化全員旅游意識等途徑推進該景區的品牌建設進程。

2.供需關系與產品開發

孫琨等(2013)指出,在大香格里拉地區各州(市)的旅游供需關系中,甘孜藏區屬于供高需低型[17]。田華(2007)認為,推出特種旅游產品對甘孜藏區“旅游興州”戰略具有戰略性意義。王克軍(2015)通過對山地與非山地區的旅游產品形成要素對比分析,為貢嘎山旅游區構建了橫縱關聯的旅游產品體系,并指出旅游產品體系應以“時間、空間和市場”三個維度構建[18]。李嫻(2004)[19]和呂登鳳(2014)分別對九龍縣藏彝走廊和八美景區的旅游產品深度開發提出了應對策略。何林峰(2004)以嶺嘎民族文化為切入點,構思了康巴民族文化主題公園項目。劉巧(2006)指出,甘孜藏區的飯店業存在數量不足、星級低、分別過于集中等問題,并提出了改善建議。王克軍(2014)以甘孜藏區為例探析了西部民族旅游地區旅游購物品產、供、銷中存在的問題,并提出該地區應構建“研、產、銷、教、學”的本土旅游購物品體系[20]。

3.營銷及宣傳策略

李治兵(2014)指出,甘孜藏區旅游的網絡營銷應實施差異化策略[21]。葉春東等(2014)對丹巴縣的“微”營銷提出了建議。李能武(2014)為海螺溝景區提出了采取與周邊景區廣泛合作,舉辦富有當地民俗的文化活動,不斷推出新的亮點、完善門票優惠等營銷策略。馬建華(2003)則認為,甘孜藏區旅游應利用音樂、文藝隊伍及作品、優勢媒體進行宣傳包裝。

(三)管理學

1.管理體制

系統、完善、科學的管理體制是促進民族地區旅游業健康發展的重要支撐。樣本文獻主要以案例研究法,就案例在此方面的現狀、存在的問題及應對措施進行了探索性研究。在景區管理方面:曹光璐(2009)從政治、經濟、社會、技術四方面的外部一般環境、行業環境、內部環境三大范疇分析了海螺溝景區個體經營者的競爭環境;傅廣海(2013)指出,海螺溝存在管理機構重疊、政出多門、多頭管理等問題,并為類似遺產型旅游景區削弱這些問題提出應對策略;王興貴等(2013)則指出,自然災害和人為因素綜合作用致使海螺溝景區產生旅游危機,并提出該景區須圍繞“管理機構、危機預警機制、危機事件處理、危機意識與旅游發展模式”等采取相應的對策措施[22]。在民族村寨旅游方面:楊建容(2010)提出甘孜藏區應從參與的咨詢、利益分配、教育培訓3個方面創造社區參與機制[23];劉旺等(2008)通過調研對甲居藏寨旅游發展中社區參與存在的問題進行了剖析,并構建了社區參與的微觀機制[24];左文超(2011)則通過該寨村民對門票分紅感知研究,強調民族社區旅游資源系統特有的結構特征決定了在資源開發過程中,必須突出社區居民的主體地位,保證其基本權益,通過制定富有針對性的激勵措施,調動當地居民保護民族傳統文化的主動性與積極性,以實現該類資源的永續利用[25]。在旅游資源管理方面:孫冬冬等(2014)剖析了螺溝景區在旅游資源管理中存在的問題,并指出該景區應因地制宜地構建適合本地實情的旅游資源一體化管理模式[26],以削弱該上述問題。

2.開發模式與策略

張龍江等(2005)對稻城亞丁景區旅游開發的優、劣勢和機會與風險進行了分析,借鑒國內外研究成果,為其構思了“政府行政機構+國有公司+投資公司+項目公司(國有公司和投資公司共同組建)”的整體開發模式[27]。曾偉(2014)以甲居藏寨為例,指出應注重傳統觀光旅游與民族傳統體育的互動[28]開發。在開發策略方面,田華(2009)指出,甘孜藏區在開發旅游中應“求大”但切記“貪大”[29];傅廣海(2009)[30]和余瑤(2007)分別對甘孜藏區和海螺溝地區的溫泉旅游進行了SWOT分析,并提出了應對策略;劉紅軍(2008)分析了研究區開發體育旅游的優勢,剖析了該地區體育旅游開發的現狀及問題所在,提出了相應策略。[31]。

3.可持續發展

廖濤等(2013)對稻城亞丁景區的環境承載量進行了測算,并基于測算結果提出對應建議[32]。銀元等(2015)為包括甘孜藏族的四川藏區旅游開發可持續發展構建了BDSR動力機制模型,并強調該區域旅游開發可持續發展的核心驅動力在于政府、市場、社區三大主體作用的全面發揮[33]。袁安貴等(2007)基于生態旅游開發的基本理論,為研究區發展生態旅游提出了總思路和具體措施[34]。陳璇等(2014)則從地質學角度概述了該地冰川的地質特征,分析了致使冰川消融的主要作用因子,為該景區提出低碳旅游開發建議[35]。

4.保障體系

(1)人力資源保障體系

人力資源保障體系是為旅游業提供各類專業人才的重要支撐。它由教學、培訓、科研三個子系統構成。陳琪瑤(2014)提出,包括甘孜州的四川藏區在旅游職業教育發展中,應以恪守多元文化共生理念,重視民族文化的保護與傳承,注重人與自然共生教育,注意建立本地化的課程體系等為路徑[36]。黃信等(2009)指出,研究區在涉外旅游人才培養中,旅游英語教學的目標應以職業英語(EOP)教學為主,學術英語(EAP)教學為輔[37]。王克軍(2008)為研究區構思了“立體式”旅游人才培訓系統。2012年,他據自身的實踐工作經驗與研究區內實情對該地的民居培訓師資隊伍結構、培訓策略及培訓內容提出了系統性建議。

(2)智業體系

旅游智業體系是為確保旅游產業正常發展而為其提供必要、系統的智力支撐的服務體系。其包括旅游策劃、規劃、設計、翻譯等。劉成萍等(2014)指出,甘孜州旅游景區的對外翻譯宣傳存在諸多問題,旅游景點名稱的英語翻譯問題尤為突出,如拼寫錯誤、一地多名、詞不達意等。陳家晃等(2014)建議政府部門組織專家對州內景點進行實地考察,盡快撰寫頒布甘孜州旅游翻譯的地方標準,以解決上述類似問題。鄧建萍(2012)歸納了甘孜州旅游文學的特點,并指出整理并開發甘孜旅游文學資料對促進區內旅游發展的必要性。

(3)服務體系

陳敏等(2013)提出了稻城亞丁自駕車服務體系構建的思路和框架[38]。婁麗慧等(214)以游客體驗為背景,分析了海螺溝地質公園解說系統建設現狀與問題,并為其解說體系優化提出建議。

(四)消費行為

王克軍(2012)以實證研究法對進入甘孜藏區的300余名特種旅游者的消費需求進行了分析,并從特種旅游開發、營銷、保障等方面提出相應建議[39]。張瓊等(2013)通過對造訪甲居藏寨游客的行為分析發現:外地多數鄉村旅游者更喜好當地的民俗風情等人文資源。并指出這一偏好有助于旅游營銷者調整策略,進一步細分旅游市場。

(五)人類學

徐新建(2008)在對以甲居藏寨的一項研究中指出:“在民族村寨中,民族身份是真正吸引游客眼球的吸引點。但開發不當也會為當地帶來環境與文化的沖擊”[40]。王克軍(2014)在對該地的環境問題研究中指出:在民族村寨旅游中,主要利益相關者非理性的利益角逐是導致民族村寨環境問題的主要原因[41]。代敏(2010)指出,旅游發展對該地經濟和文化起到積極影響的同時也對其生態環境和傳統文化帶來了一系列的負面影響。鄭寒等(2007)在對稻城亞丁的一項研中指出:該地在開發旅游中,雖得到了經濟回報但也在承受著人地關系的裂變及精神文化的失落[42]。

四、結語與討論

研究通過對國內近20年關于甘孜藏區旅游研究的113篇文獻分析發現,甘孜藏區旅游研究具有以下特征:

第一,在研究期內,甘孜藏區的旅游研成果經歷了從無到有、從少到多、從單一學科到多學科視角關注的歷程。從研究成果的理論拓展及與當地產業實踐的對接性來看,甘孜藏區旅游研究成果已具一定學術價值,能對研究區的旅游發展提供一定程度的指導。

第二,從研究成果的學科視角背脊來看,甘孜藏區旅游研究已具“地理、市場、管理、消費行為和人類學”五大學科構建起的理論框架雛形。但基于這一框架的理論體系性尚未形成。

第三,研究成果呈現出高度的“三集中”特征。即:研究方法主要集中于定性法中的案例研究法,該類研究成果占比達45.13%;學科視角主要集中于管理學下的產業開發、發展對策及問題診斷性研究等,該類成果占比達50.44%;研究的空間視野則主要集中于區內知名度或旅游發育度相對成熟的“熱點”景區,如以海螺溝景區為案例的研究成果占案例研究法類文獻的22.12%。

雖甘孜藏區旅游研究已取得上述成果且能在一定程度上指導當地旅游產業,但也存在一些不足。其主要表現為對區內新興旅游活動及甘孜藏區在“四川西環線”、“大香格里拉環線”、“康巴藏區”、“藏羌彝文化走廊”和“大藏區”等區域中的旅游產業競、合態勢下的戰略和策略研究的關注度極低。近年,除傳統觀光旅游者外自駕、騎游、徒步等方式的特種旅游者大量穿梭于G317和G318川藏線段上。為此,在行業實踐中,甘孜藏區的旅游活動要素理應在傳統要素中增加“信(通信)、安(安全)、排(入廁)、導(GPS或特種旅游向導服務)”等要素。甘孜藏區與周邊地區相比,雖社會經濟落后但其旅游資源豐富且品位較高;雖旅游開發滯后但其具有后發優勢;雖其旅游資源和地理因素與周邊地區具有極強的同質性但它具有周邊地區無法比擬的特色資源,如紅石灘、海螺溝冰川、318景觀大道、康巴風情等。因此,甘孜藏區在旅游產業發展中,不得不思考是否需要與周邊地區聯合規劃整合開發,共同塑造“康巴旅游”整體品牌,聯合打造區域旅游利益聯合體等問題。新興旅游活動對研究區旅游行業提出的新要求及上述問題將是學界今后對該區域旅游研究的主要方向。

[1] 韓賓娜、張俊嬌.國外區域旅游差異研究綜述[J]. 人文地理,2014年第2期,p21-27

[2] 黃震方、陳志鋼、袁林旺.我國區域旅游環境研究綜述[J]. 地理與地理信息科學,2004年第3期,p98-103

[3] 李景宜、周旗.區域旅游開發模式研究綜述[J]. 地域研究與開發,2006年第6期,p66-69

[4] 王水泉.看中西部旅游發展趨勢,談甘孜州旅游潛力與對策兼論旅游與農業和其它行業的關系[J]. 康定 學刊,1996年第2期,p15-18

[5] 譚萬沛.海螺溝風景區地質災害對旅游的影響及防治對策[J]. 中國地質災害與防治學報,1996年第2期,p81-85

[6] 李嫻、殷繼成.四川省甘孜州道孚縣溫泉資源調查及旅游開發探討[J]. 水土保持研究,2006年第5期,p106-110

[7] 劉國慶、楊麗紅.海螺溝冰川森林公園的生物資源及保護利用[J]. 四川林業科技,2006年第1期,p82-88

[8] 王輝全.甘孜州文化旅游資源及近期景點開發構想[J]. 康定民族師范高等專科學校學報,2001年第4期,p10-13

[9] 李忠東、盧志明.甘孜州地區旅游資源特征與區劃[J]. 四川地質學報,2002年第1期,p46-49

[10] 傅廣海、殷繼成.四川省甘孜州溫泉資源分布、成因及旅游開發探討[J]. 西北大學學報(自然科學版),2009年第1期,p142-147

[11] 馬曉路、許霞.海螺溝景區旅游資源的梯度分異規律與開發對策[J]. 安徽農業科學,2011年第13期,p7964-7966

[12] 馬曉路.西部典型景區的空間結構特征與優化對策研究-以海螺溝景區為例[J]. 資源開發與市場,2015年第7期,p877-880

[13] 李忠東、盧志明.地質遺跡與地質景觀在亞丁旅游開發中的地位及其潛力評價[J]. 四川地質學報,2002年第2期,p119

[14] 唐建兵.川藏“茶馬古道”旅游資源及其開發利用[J]. 西藏大學學報(社會科學版),2014年第1期,p37-43

[15] 劉旺.甘孜州旅游產業競爭優勢的構建[J]. 四川師范大學學報(自然科學版),2004年第1期,p89-92

[16] 王興貴、稅偉、蘭英.基于波特鉆石理論的四川民族地區旅游產業競爭力研究——以甘孜州為例[J]. 云南地理環境研究,2012年第3期,p85-91

[17] 孫琨、閔慶文、成升魁等.大香格里拉地區旅游供需比較性分析[J]. 資源科學,2014年第2期,p245-250

[18] 王克軍.山地旅游產品體系構建研究——以貢嘎山旅游區為例[J]. 四川民族學院學報,2015年第3期,p55-63

[19] 李嫻.四川省甘孜藏族自治州八美生態旅游區旅游產品深度開發探討[D]. 成都:成都理工大學,2004年,p1-45

[20] 王克軍.西部民族旅游地區旅游購物品產、銷問題研究-以四川省甘孜州為例[J]. 宜賓學校學報,2014年第5期,p52-57

[21] 李治兵.基于長尾理論的自助游客網絡營銷-以甘孜州為例[J]. 宜賓學院學報,2014年第1期,p76-79

[22] 王興貴、楊榮金、稅偉.突變視角下的海螺溝景區旅游危機管理研究[J]. 國土資源科技管理,2013第2 期,p141-146

[23] 楊建容.甘孜州民居旅游開發中的社區參與研究[J]. 成都大學學報(社科版),2010年第4期,p67-69

[24] 劉旺,吳雪.少數民族地區社區旅游參與的微觀機制研究——以丹巴縣甲居藏寨為例[J]. 四川師范大學學報(社會科學版),2008年第2期,p140-144

[25] 左文超.民族社區旅游資源特殊性及居民對門票分紅感知的研究——以丹巴甲居藏寨為例[D]. 成都:四川師范大學,2011年,p1-54

[26] 孫冬冬、傅廣海.旅游景區資源一體化管理初探——以四川海螺溝為例[J]. 旅游縱覽(下半月),2014年,p212-215

[27] 張龍江、周波.亞丁景區旅游開發SWOT分析及開發模式探析[J]. 生態經濟,2005年第4期,p99-103

[28] 曾偉.觀光旅游與民族傳統體育的互動研究——以丹巴縣甲居藏寨觀光旅游為例[J]. 吉林體育學院學報,2014年第1期,p98-100

[29] 田華.甘孜州旅游開發既要“求大”,又切忌“貪大”[N]. 中國旅游報,2009-5-20-014

[30] 傅廣海.四川省甘孜州溫泉旅游開發研究[J]. 安徽農業科學,2009年第16期,p7768-7772

[31] 劉紅軍.甘孜州體育旅游開發對策研究[J]. 四川烹飪高等專科學校學報,2008年第4期,p54-57

[32] 廖濤、張學梅.稻城亞丁的旅游環境承載力分析[J]. 資源開發與市場,2013年第3期,p280-283

[33] 銀元、李曉琴、李忠權.四川藏區旅游開發可持續發展動力機制研究[J]. 國土資源科技管理,2015年第2期,p120-126

[34] 袁安貴、何光漢.生態旅游產業發展模式創新思路和基本措施探討——以四川省甘孜州生態旅游發展為例[J]. 開發研究,2007年第5期,p100-102

[35] 陳璇、覃建雄.海螺溝地質公園低碳旅游開發模式探討[J]. 西北大學學報(自然科學版),2014年第6期,p1005-1008

[36] 陳琪瑤.文化共生視域下四川藏區旅游職業教育發展研究[D]. 成都:四川師范大學,2014年,p1-49

[37] 黃信、顏曉英.甘孜藏區涉外旅游人才與旅游英語教學[J]. 教育與教學研究,2009年第12期,p40-43

[38] 陳敏、涂艷.稻城亞丁自駕游服務體系的構建研究[J]. 樂山師范學院學報,2013年第3期,p89-91

[39] 王克軍.旅甘孜州國內特種旅游需求實證分析[J]. 北京第二外國語學院學報,2012年第5期,p74-81

[40] 徐新建.民族身份的再激發——丹巴藏寨及其旅游影響[J]. 中南民族大學學報(人文社會科學版),2008年第3期,p14

[41] 王克軍.民族村寨旅游利益博弈下的環境問題研究[J]. 干旱區資源與環境,2014年第2期,p197-202

[42] 鄭寒、此里卓瑪、楊雪吟.旅游、文化與生態:亞丁人與生物圈自然保護區研究[J]. 廣西民族大學學報(哲學社會科學版),2007年第3期,p34-41

[責任編輯:陳光軍]

The Research Review of Tourism in Garze Tibetan Region

WANG Kejun

王克軍,四川信息職業技術學院經濟與管理系。(四川廣元,郵編:608040)

F590.1

A

1674-8824(2016)03-0044-07