結構功能主義視角下太極拳運動的社會功能

□宋傳超(四川大學體育科學研究所 四川 成都 610065)

結構功能主義視角下太極拳運動的社會功能

□宋傳超(四川大學體育科學研究所 四川 成都 610065)

現代社會我國傳統文化逐漸復蘇,而太極拳運動是我國優秀文化的重要載體,它在社會中的傳承與發展具有豐富多元的社會功能。為了對太極拳運動的社會功能進行系統的分析,本文利用結構功能主義創始人帕森斯的AGIL模式構建太極拳運動社會功能的AGIL模型,認為太極拳運動具有個體適應、情感目標、社會整合和文化維模4個基本功能取向,從整體上把握太極拳運動社會功能的宏觀圖景。

結構功能主義 太極拳文化 AGIL模式 社會功能

隨著我國社會、經濟的快速發展,人們的精神文化需求日漸興盛,傳統文化逐步復興,承載我國優秀文化的載體逐漸被人們發掘并傳承,太極拳運動的養生文化植根于我國優秀的傳統文化土壤中,在我國幾千年文化的濡養中,逐步形成了較為完善的理論體系和技術體系,并隨著社會的發展逐步形成了一種新的社會風尚。太極拳運動具有重要的養生保健功效,并具有龐大的習練群體,因此,在社會群體中太極拳還具有重要的社會功能。帕森斯的“AGIL”模型理論是通過對影響社會系統及子系統協調發展的因素進行深入分析。如今,太極拳逐漸風靡,成為了一種社會現象,具有廣泛和深刻的社會功能。本文試圖從結構功能主義的視角透視太極拳,并運用帕森斯的AGIL結構功能模型理論對太極拳運動的社會功能進行系統的分析和闡述,探討其在社會系統中的作用。

1、結構—功能主義理論闡述

1.1、帕森斯的社會系統理論

帕森斯在《社會系統》這本著作以及《價值、動機與行動系統》一書中,將“社會系統”定義為:社會系統由彼此之間相互聯系的眾多個體行動者組成,它存在于至少一個自然環境或社會環境之中。社會系統中的行動者以實現“快樂的最大化”為行為取向,他們與所處的環境(包括其他行動者)之間存在著緊密的聯系。該理論通過從“系統”的角度出發,其研究的基本單位是社會結構和社會整體,該理論認為社會是具有一定結構或組織化手段的有機的系統,社會系統中的各要素彼此以有序、平穩的方式相互聯系、相互作用,并對社會整體發揮著必要的功能。社會整體是以平衡的狀態存在著,任何內部組成部分的變化都會逐漸趨于新的平衡。帕森斯非常強調秩序、行動和共同價值體系在社會結構中的作用。他始終認為,研究社會結構就是研究秩序問題,并且必然涉及秩序中的人的行為,而研究社會秩序和人的行為顯然離不開規范行動者思想情感的價值問題,價值是構成社會秩序的條件。

社會系統理論還認為,如果一個社會存在廣泛公認的價值和文化認同,就會大大推進角色扮演者(個體行動者)角色形成過程和需求意向的協調。反之,如果一個社會缺少共享文化必將會導致沖突,因為這意味著角色扮演者主觀意圖與客觀需求不相吻合。另外,帕森斯強調,社會系統之能保證自身的維持和延存,是由于能夠滿足四個功能性條件,這就是他著名的“AGIL模型”。

1.2、帕森斯的AGIL結構功能模型

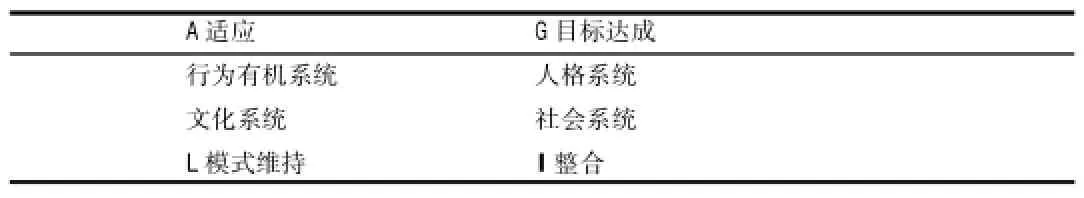

1953年帕森斯與貝爾斯等人合著《行動理論文稿》,建立了系統的宏觀結構功能主義,提出與社會行動系統的四個子系統:行為有機系統、人格系統、社會系統、文化系統相對應的四個基本功能(或稱 “AGIL”模型),即適應 (adaptation)、目標達成(goal attainment)、整合(integration)和模式維持(latency pattern maintenance),以此分析社會變化。

A適應 G目標達成行為有機系統 人格系統文化系統 社會系統L模式維持 I整合

“適應”(adaptation—A)功能,適應功能有助于開放性的行動系統適應外部環境,并與外部環境發生相互聯系。保證社會行動系統從外部環境中獲取資源并加以分配,以滿足行動系統發展的需求;同時又與外部潛在的有效資源進行互動,為其提供資源,以確保將來從外部環境中獲得資源。

“目標達成”(goal attainment—G)功能,指行動系統通過某種路徑手段并利用調動資源去實現整個大系統的目標。人格系統承擔目標達成的功能。

“整合”(integration—I)功能,通過協調系統內部各構成要素的關系,使各個子系統協調一致并開展有效的合作,即使系統各部分協調成為一個具有功能的整體。社會系統承擔整合的功能,它在四個子系統中處于核心地位。

“模式維持”功能,即維持社會共同價值觀的基本模式,并使其在系統內保持制度化,在社會系統中此項功能由文化系統執行。

2、基于AGIL模型太極拳運動的社會功能取向

帕森斯認為:“任何社會系統過程都服從于四個功能的必要條件。如果要取得均衡和維持這個系統繼續存在,它們必須得到充分滿足。”太極拳運動經過了幾百年的社會發展,已經成為了穩定的社會子系統,子系統的均衡與維持離不開四項基本功能即適應(A)、目標達成(G)、整合(I)和模式維持(L)功能的滿足。筆者借助帕森斯AGIL結構功能模型建構太極拳運動的個體適應、情感目標、社會整合和文化維模功能,從系統的角度解讀太極拳運動的社會功能,其社會基本功能取向可細分為以下四點:

2.1、豐富廣大民眾的閑暇生活,滿足大眾的健身養生需求

從社會適應的角度分析,隨著社會生產力的發展,人們的物質生活水平有了長足的進步,社會成員對閑暇時間、健康等提出了新的要求。另外,我國人口老齡化不斷加劇,老齡人口不斷增多,老人們的晚年生活也是社會關注的問題,以及賦閑在家的部分人群迫切希望能在閑暇時間找到歸屬。而太極拳作為社會系統的一個子系統,逐漸成為時尚拳的太極拳恰恰迎合了他們的文化休閑娛樂需求,逐漸成為我國休閑體育和大眾健身的重要組成部分,促進了我國社會的穩定、健康發展。從健身養生的角度來說,太極拳的誕生于我國優秀的傳統養生文化沃土中,是我國悠久的傳統體育運動項目,吸納了儒、釋、道養生哲學理念、傳統中醫學原理及養生理論,通過調心、調氣、調身等運動,不僅能夠活動人體肌肉筋骨,還能達到運行氣血、通暢經絡、協調臟腑、恢復人體的自然治愈能力,提升人體的自然感知和調適能力等。尤其是節奏加快的現代生活,太極拳更顯示出了它獨有的魅力和價值,其博大精深的文化內涵和獨特的健身、養生價值被世界所接受。

2.2、滿足習練大眾的情感需求,構建習練大眾的精神生活

“目標達成”功能是人格系統對應的功能,從社會成員個體高層次需求的角度來分析,它能夠滿足習練者的情感需求,建構其生活的精神取向。太極拳被稱為“哲拳”,它蘊含了中國傳統哲學的倫理觀念和養生理念,強調內外兼修。隨著社會生產力的不斷進步、人們物質生活的滿足以及社會生活壓力下,人們對精神文化的渴望日漸突出。太極拳不僅具有休閑、健身養生價值,在公園、廣場、各大健身館有廣大的受眾群體,而且,太極拳還可以為人們提供可以增加彼此交流、增進友誼的機會,加強人與人之間認知、認同與理解,幫助個體排遣自身的孤獨感和無助感,體會一個融洽的群體所給予個人的安全感和歸屬感,特別是老年群體,使他們的心靈和精神得到愉悅,滿足大眾的情感需求。另外,太極拳還可以陶冶人的情操,豐富人的內涵。太極拳以虛、靜為原則,它是自我和身心進行交流的一項運動,要求鍛煉者要身心放松,精神內守,練習過程中,呼吸細長慢勻,動作緩慢柔和,可以舒緩練習者的緊張情緒,從而使練習者逐漸獲得恬淡虛無、無為、不爭的美好情感,從而使人們在精神上得到滿足。

2.3、促進社區人際關系的整合,維持社會秩序的和諧穩定

從社會生活的角度來看,各個社區太極拳運動愛好小組,通過集體的健身文化娛樂活動使社會成員整合起來,為人們創造了相互交流的機會,人們聚在一起共同交流太極拳心得,進而增進情感交流,為個人生活增添色彩,并在長期的交流互動過程中形成共同的基本價值觀和道德標準,在一定程度上協調了人們之間的和諧社會關系。更重要的一點是太極拳蘊含了我國儒家中庸、修己思想,在處理人際關系上,重視和諧,強調寬容忍讓,把修己養身看作立身處世的根本。太極拳的蘊含的武德理念、倫理哲學思想逐漸內化為使人們的品質,這樣,人與人之間融洽相處,形成一種和諧的人際氛圍,維持社會秩序的穩定。

2.4、增強我國社會的文化認同,傳承我國優秀的傳統文化

從“模式維持”功能的角度分析,文化具有維持社會共同價值觀的基本功能。文化認同是個人相信并且信服某種特定文化,并將這種文化內化為自己特定的價值觀。如今,我國提倡走文化復興、文化強國之路,增強我國的社會的文化認同,是增強我國軟實力的重要方式。文化的傳承離不開有效的載體,太極拳是我國的民族傳統體育,它作為我國的非物質文化遺產,蘊含著具有千年歷史底蘊的儒家文化、道家文化、佛學文化、陰陽五行學說和中醫藥理論等,有著中國傳統體育的特性和文化內涵。練習太極拳的實踐過程也潛在的影響著文化價值觀的產生、發展。廣大太極拳習練者在學習太極拳的過程中,練習的不單單是一項健身養生運動,隨著學習的逐步深入,無疑會了解、學習、領悟到太極拳所蘊含的傳統文化,只有深刻領悟到太極拳所包含的各種傳統文化才能對太極拳運動有更進一步的理解,上升到更高層次的練習中去。

3、結論

通過對結構功能主義創始人塔爾科特?帕森斯的“結構功能主義”學說中AGIL模式構建太極拳運動社會功能的AGIL模型,分析得出基于AGIL模式太極拳運動的四點社會功能:豐富廣大民眾的閑暇生活,滿足大眾的健身養生需求;滿足習練大眾的情感需求,構建習練大眾的精神生活;促進社區人際關系的整合,維持社會秩序的和諧穩定;增強我國社會的文化認同,傳承我國優秀的傳統文化。分析得出,太極拳作為我國的瑰寶,具有重要的社會功能,因此,傳承與發揚太極文化是我們每代人都需努力的事情。

[1]T·帕森斯.社會系統[M].轉引自:當代社會學理論[M].斯·華萊士[美],艾莉森·沃爾夫[英],劉少杰等譯.北京:中國人民大學出版社,2008.

[2]楊璐瑤.試述功能主義學派的主要理論[J].中共鄭州市委黨校學報,2011(1).

[3][美]塔爾科特·帕森斯,尼爾·斯梅爾瑟著.劉進,林午,李新等譯.經濟與社會[M].北京:華夏出版社,1989.

[4]李永娜,袁校衛.全球化背景下民族體育文化的認同危機與重構[J].武漢理工大學學報,2010(4).