公共創(chuàng)新平臺引進評價方法研究

李妃養(yǎng)+袁永

摘 要:在深入分析公共創(chuàng)新平臺引進評價理論和實踐依據(jù)的基礎上,探索了公共創(chuàng)新平臺引進評價指標體系和評價流程的方法,在一定程度上深化了相關理論研究,為各地引進公共創(chuàng)新平臺提供了決策參考。

關鍵詞:公共創(chuàng)新平臺;評價指標;績效評估指標體系;績效評價體制體系

中圖分類號:F224 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.15.001

公共創(chuàng)新平臺是提升地區(qū)科技創(chuàng)新能力的重要引擎。目前,是我國全面實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵時期,廣東、浙江、江蘇等省的部分所轄市縣(區(qū))加大了對公共創(chuàng)新平臺的建設力度,引進高校、科研院所與創(chuàng)新型企業(yè)到本地共建公共創(chuàng)新平臺,以公共創(chuàng)新平臺建設為抓手,著力提升科技創(chuàng)新能力。對于政府管理部門而言,在引進建設公共創(chuàng)新平臺的前期,如何評價引進的公共創(chuàng)新平臺的實力,引進的公共創(chuàng)新平臺是否切實對本地經濟社會有較大的創(chuàng)新支撐作用,如何篩選最佳的公共創(chuàng)新平臺主建方,如何保證引進建設公共創(chuàng)新平臺決策的科學性等,這些問題均迫切需要深入研究。

1 引進評價的理論和實踐依據(jù)

1.1 公共創(chuàng)新平臺評價理論研究

從理論的角度看,目前,國內針對公共創(chuàng)新平臺引進評價指標體系的構建研究還處于空白狀態(tài),沒有可供直接利用的公共創(chuàng)新平臺引進評價指標體系。但學術界對產業(yè)創(chuàng)新平臺運行績效等方面進行了理論研究,這為構建引進公共創(chuàng)新平臺評價指標提供了一定的理論依據(jù)。任勇旗和金相龍建議將技術服務水平、研發(fā)能力、建設規(guī)模等作為一級指標構建創(chuàng)新平臺績效評價指標體系的標準;屠俊捷和蘭文燕運用資源整合、創(chuàng)新能力、創(chuàng)新服務、運行管理等4個一級指標、10個二級指標和24個三級指標構建了公共科技創(chuàng)新服務平臺的績效評估指標體系;王立劍和劉佳將資源投入、研究成果、人才培養(yǎng)和對外交流作為高校科技創(chuàng)新平臺績效評價的宏觀指標,并開發(fā)了11個二級指標和28個三級指標;王雪原等基于多主體的視角,分別從服務效果、集聚效果及自身運行效果等方面對創(chuàng)新平臺的評價指標體系進行了設計;王斌和譚清美根據(jù)產業(yè)創(chuàng)新平臺的運行機理,將產業(yè)創(chuàng)新平臺評價結構體系分為了4個方面,即研發(fā)體系、環(huán)境體系、外圍支撐體系、產業(yè)化體系,并對其組成內容進行了細化,由此構建了產業(yè)創(chuàng)新平臺評價指標體系,包含4個一級指標和19個二級指標;夏冰和吳永志基于基本情況、孵化企業(yè)情況、服務能力情況、管理規(guī)范情況等建立了評價指標體系。

1.2 各地創(chuàng)新平臺評價指標體系構建經驗

從實踐的角度看,浙江省、江蘇省淮安市、廣州市南沙區(qū)等個別地區(qū)建立了創(chuàng)新平臺的資助績效評價體制體系,為各地構建、引進公共創(chuàng)新平臺評價指標提供了一定的經驗。2014-10,浙江省科技廳發(fā)布了《關于開展浙江省公共科技創(chuàng)新服務平臺績效評價的通知》,構建了科技創(chuàng)新服務平臺運行績效評價體系,包含3個一級指標(基礎條件、能力建設、服務成效)和8個二級指標(基礎設施、人員配備、承擔項目、知識產權、科技成果、標準制訂、科技服務、平臺效益)以及16個三級指標;淮安市制定了《科技創(chuàng)新載體平臺建設運行績效評價暫行辦法》,平臺運行績效評價指標包括4個一級指標(平臺建設、平臺管理、運行績效和效益評價)、7個二級指標和27個三級指標;南沙區(qū)出臺了《科技創(chuàng)新平臺貢獻獎勵辦法》,考核評價指標包括4個一級指標(創(chuàng)新能力、成果轉化、人才引進及培養(yǎng)、國際科技合作)、13個二級指標和30個三級指標。

1.3 理論研究與實踐經驗的啟示

盡管不同研究者的側重點有所不同,但均十分重視研發(fā)能力、基礎設施、創(chuàng)新能力、投入能力等能反映平臺基礎實力的維度。比如,屠俊捷和蘭文燕在構建公共科技創(chuàng)新服務平臺績效評估指標體系時,就特別強調資源的整合;任勇旗、金相龍、王立劍、劉佳、夏冰、吳永志等學者的研究中也都有類似觀點。從實踐的角度出發(fā),浙江省、江蘇省淮安市的創(chuàng)新平臺評價指標也特別強調基礎條件、硬件和軟件建設。

目前,大部分相關研究都十分重視服務能力、研究成果、成果轉化(產業(yè)化)、創(chuàng)新產出、創(chuàng)新績效、創(chuàng)新服務等。持有這些觀點的學者有曹萍、陳福集、王潔、曹莉莎、屠俊捷、蘭文燕、王雪原、王斌、譚清美、夏冰、吳永志等。考慮到研究成果和成果轉化(產業(yè)化)能力本質上就是生產與服務能力,浙江省、江蘇省淮安市構建創(chuàng)新平臺指標時,都將科技成果、服務效果、運行績效作為重要一級指標。

此外,部分研究學者還關注管理規(guī)范情況、運行管理、運行績效等組織運作等方面,比如夏冰、吳永志、屠俊捷、蘭文燕、王雪原等。周艷春認為“產業(yè)技術創(chuàng)新平臺運行能力”對創(chuàng)新平臺的發(fā)展至關重要。考慮到引進的公共創(chuàng)新平臺資源整合與研發(fā)能力的增強將提高產出與服務的水平,因此,需要較強的運營能力的支持。淮安市創(chuàng)新平臺指標將平臺管理作為一級指標之一,特別強調制度建設、項目管理的重要性。

2 評價指標體系的構建

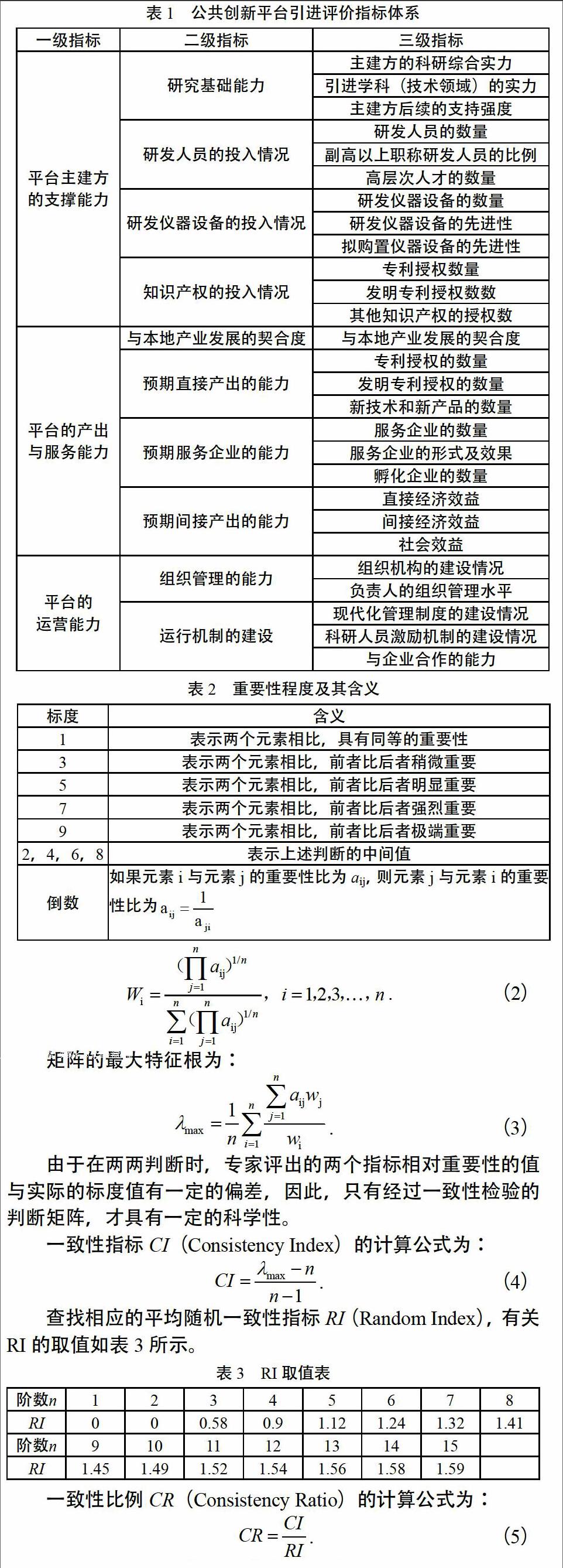

根據(jù)相關理論依據(jù)和經驗,本研究以3個一級指標(平臺主建方的支撐能力、平臺的產出與服務能力、平臺的運營能力)、10個二級指標和27個三級指標構建指標體系。

2.1 平臺的資源整合與研發(fā)能力

平臺主建方的支撐能力是平臺建設發(fā)展的基礎條件,主要受主建方的研究基礎能力、研發(fā)人員的投入情況、研發(fā)儀器設備的投入情況和知識產權的投入情況等因素的影響。其中,主建方研究基礎能力包括主建方的科研綜合實力、引進學科(技術領域)的實力和主建方的后續(xù)支持強度,研發(fā)人員投入情況包括研發(fā)人員的數(shù)量、副高以上職稱研發(fā)人員的比例和高層次人才的數(shù)量,研發(fā)儀器設備的投入情況包括研發(fā)儀器設備的數(shù)量、研發(fā)儀器設備的先進性、擬購置儀器設備的先進性,知識產權的投入情況包括專利授權的數(shù)量、發(fā)明專利授權的數(shù)量和其他知識產權授權的數(shù)量。

2.2 平臺的產出與服務能力

平臺的產出與服務能力是衡量引進公共創(chuàng)新平臺功能的重要指標之一,包括預期直接產出能力、預期服務企業(yè)能力和預期間接產出能力。其中,預期直接產出能力包括專利授權的數(shù)量、發(fā)明專利授權的數(shù)量、新技術和新產品的數(shù)量,預期服務企業(yè)能力包括服務企業(yè)的數(shù)量、服務企業(yè)的形式及效果、孵化企業(yè)的數(shù)量,預期間接產出能力包括直接經濟效益、間接經濟效益和社會效益。

2.3 平臺運營能力

平臺運營能力是保障公共創(chuàng)新平臺發(fā)揮功能的重要因素,主要包括組織管理能力和運行機制的建設情況。其中,組織管理能力包括組織機構的建設情況、負責人的組織管理水平,運作機制建設情況包括現(xiàn)代化管理制度的建設、科研人員的激勵機制情況和企業(yè)的合作能力。公共創(chuàng)新平臺引進評價指標體系如表1所示。

3 平臺評價得分

擬采用模糊層次分析法(FAHP),結合專家的主觀評價和數(shù)學模型進行定量分析,從而測算出每個指標在公共創(chuàng)新平臺引進評價指標中所占的權重。

3.1 權重的計算方法

利用模糊層次分析法確定指標權重,首次邀請了相關專家運用FAHP法根據(jù)指標的重要性進行兩兩比較,確定了各個指標的相對重要性。

3.2 模糊判斷矩陣

建立了遞階層次結構,構造了模糊判斷矩陣。將待研究的對象條理化、層次化,構造了一個層次結構模型,同一層次的所有元素根據(jù)其對公共創(chuàng)新平臺能力評價重要程度進行重要性的兩兩比較,重要性程度及其含義如表2所示。

比例標度的每一個值均由專家確定,對同一個層次下的所有元素可以構造一個判斷矩陣。由于該判斷矩陣具有依矩陣對角線對稱的性質,因此,只需要判斷上三角的元素。矩陣aij>0,

,比如,在平臺產出能力指標中,需要關注研發(fā)儀器設

備的數(shù)量和研發(fā)儀器設備先進性的重要性。有專家認為,研發(fā)儀器設備的數(shù)量指標比研發(fā)儀器設備先進性指標重要,評價為5,因此,研發(fā)儀器設備的先進性指標與研發(fā)儀器設備的數(shù)量指標的比為1∶5.將該層兩兩相比,可得到綜合的判斷指標。

3.3 權重的計算公式

確定各層次指標相對權重的計算方法包括和法、根法和特征值法等,根法較為常用,其原理如下為A的元素按行相乘得一新向量,將新向量的每個分量分為n次方,并將所有向量利用以下公式歸一化,即為權重向量Wi:

確定分值后,專家通過現(xiàn)場調查、材料審查等方式對申報單位提供的材料的真實性和準確性核實后,根據(jù)公共創(chuàng)新平臺評價指標評分,各項指標評價得分加權后得到平臺最后分值。平臺的最后得分可作為是否引進建設該創(chuàng)新平臺的重要依據(jù)。

參考文獻

[1]任勇旗,唐毅,劉召棟.信息資源共享平臺評價分析[J].科技情報開發(fā)與經濟,2008(19).

[2]夏冰,吳永志.黑龍江省科技創(chuàng)新平臺評價指標體系的建立[J].哈爾濱金融學院學報,2013(01).

[3]屠俊捷,蘭文燕.公共科技創(chuàng)新服務平臺績效評估指標體系研究[J].經濟論壇,2009(08).

[4]曹萍,陳福集.基于ANP 理論的企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價模型[J].科學學與科學技術管理,2010(02).

[5]盧方元,張利平.高校科技創(chuàng)新評價指標體系研究[J].科技管理研究,2010(05).

[6]王潔,曹莉莎.區(qū)域創(chuàng)新體系視角下的科技創(chuàng)新能力評價研究——以東莞為例[J].科技管理研究,2014(12).

[7]王斌,譚清美.產業(yè)創(chuàng)新平臺評價指標體系及其權重設置研究[J].科學學與科學技術管理,2013(12).

作者簡介:李妃養(yǎng)(1986—),男,廣東湛江人,碩士。袁永,男,河南商丘人,助理研究員。

〔編輯:張思楠〕