足三里穴位自血注射輔助治療慢性蕁麻疹療效分析

李 敏,程春梅(重慶市巴南區人民醫院皮膚科401320)

足三里穴位自血注射輔助治療慢性蕁麻疹療效分析

李敏,程春梅△(重慶市巴南區人民醫院皮膚科401320)

目的觀察分析慢性蕁麻疹患者應用足三里穴位自血注射結合傳統的中西醫藥物治療的臨床效果。方法選取2014年1~12月來該院皮膚科治療的符合標準的慢性蕁麻疹患者90例,并將其分為觀察組和對照組,各45例。觀察組采取中醫足三里穴位自血注射與傳統的中西醫藥物治療相配合的原則,對照組應用單純的中西醫藥物治療,分析比較兩組患者接受治療后皮膚瘙癢程度、風團大小、風團數量等癥狀體征的總積分變化、治療有效率、復發率及不良反應發生情況。結果觀察組患者在癥狀體征的積分變化上、治療有效率、復發率等方面均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。結論自血穴位注射療法結合傳統的中西醫藥物綜合治療慢性蕁麻疹,不僅可以改善臨床癥狀和體征,提高治療效果,同時能明顯降低復發率,療效可靠,不良反應少且輕,安全性好,值得臨床推廣應用。

輸血,自體;穴,足三里;水針;皮膚疾病;慢性病;蕁麻疹

慢性蕁麻疹是一種反復發作并遷延不愈的皮膚病,該病雖不會對生命構成威脅,但長期瘙癢,難以忍受,給患者帶來極大的痛苦和煩惱。而慢性蕁麻疹的根治是皮膚科的一項治療難題,多種治療方法均無理想效果。如何提高慢性蕁麻疹的治療效果是醫務人員面臨的一項艱巨任務。據文獻報道自血療法輔助治療部分難治性皮膚病效果顯著,深被患者接受[1]。本院皮膚科為提高醫療技術水平,發揮區級醫院帶頭作用,方便廣大人民群眾,緩解百姓看病貴、看病難現象,于2014年開始在重慶市中醫院的指導下對部分慢性蕁麻疹患者在原有治療的基礎上進行足三里穴位自血注射,取得較好治療效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選取本院2014年1~12月皮膚科治療的慢性蕁麻疹患者90例,其診斷標準符合《臨床疾病診斷依據治愈好轉標準》[2]中慢性蕁麻疹的診斷標準。排除標準:1個月內全身應用糖皮質激素和抗組胺藥物,1周內外用糖皮質激素,合并肝、腎、心腦血管及造血系統嚴重并發癥,精神病患者和特殊類型蕁麻疹患者[3]。將患者依據治療方式不同分為觀察組和對照組,各45例。觀察組中男18例,女27例;年齡14~78歲,平均(42.85± 4.26)歲;病程1~8年,平均(4.20±2.06)年。對照組中男16例,女29例;年齡11~82歲,平均(38.33±4.05)歲;病程3~8年,平均(4.87±1.78)年。兩組患者在性別、年齡、病程等方面比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

1.2.1治療方法

1.2.1.1觀察組采用足三里穴位自血注射與傳統藥物治療相結合的方法。足三里穴位自血注射即用無菌空針抽取患者自身外周靜脈血10mL,不加抗凝劑立即注射入雙側足三里穴位,每測5mL,以患者有酸、麻、脹的感覺為佳。每周注射2次,連續注射10次為1個療程[4]。傳統藥物治療即口服左西替利嗪片(重慶華邦制藥股份有限公司,批號:2014039)5mg,每天1次;依巴斯汀片(杭州澳醫保靈藥業有限公司,批號:140805)10~20mg,每天1次。內源性過敏可加用調節免疫藥物如卡介菌多糖核酸和免疫抑制劑如雷公藤等。

1.2.1.2對照組采用單純的藥物治療即口服左西替利嗪片5mg,每天1次及依巴斯汀片10~20mg,每天1次。內源性過敏處理同觀察組。

1.2.2觀察指標

1.2.2.1皮膚瘙癢程度依據患者瘙癢程度按4級評分法進行記分。無癢感為0分;輕度瘙癢為1分;中度瘙癢,尚能忍受為2分;劇烈瘙癢,不能忍受為3分[5]。

1.2.2.2風團大小按風團直徑分4級進行記分。無風團為0分;風團直徑小于0.5 cm為1分;風團直徑0.5~2.0 cm為2分;風團直徑大于2.0 cm為3分[5]。

1.2.2.3風團數量按風團數目多少分4級進行記分,無風團為0分;風團數目1~7個為1分;風團數目8~14個為2分;風團數目14個以上為3分[5]。

1.2.2.4復發率于治療結束后3個月進行統計。復發率=患者中痊愈后復發的例數/痊愈例數×100%。

1.2.2.5不良反應每次隨訪時記錄是否發生不良反應及不良反應發生的情況、程度、有無特殊處理等。

1.2.3療效判定標準根據《中藥新藥臨床研究指導原則》中對于慢性蕁麻疹的療效判定標準,以癥狀積分下降指數(SSRI)判定療效。SSRI=(治療前總積分-治療后總積分)/治療前總積分×100%。患者SSRI≥95%,無風團、紅斑發生,無瘙癢,隨訪3個月無復發為痊愈;SSRI≥70%,發作時風團減少70%,瘙癢明顯減輕,復發間隔時間明顯延長為顯效;SSRI≥30%,發作時風團減少30%以上,瘙癢癥狀減輕,復發間隔時間延長為有效;SSRI<30%,癥狀和體征無明顯改善為無效。總有效率=(痊愈例數+顯效例數)/總例數×100%[5]。

1.3統計學處理應用SPSS17.0統計軟件進行數據分析,計數資料以率或構成比表示,采用χ2檢驗和秩和檢驗;計量資料以表示,采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

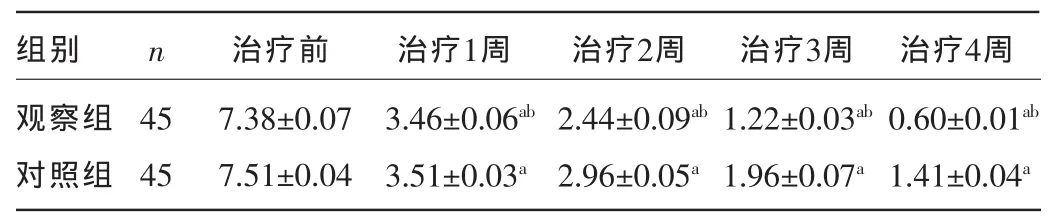

2.1兩組患者治療前及各個治療階段的癥狀體征總積分比較兩組患者治療前平均每人的癥狀體征總積分相差小,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者在治療1、2、3、4周后平均每人的癥狀體征總積分均逐漸下降,但觀察組較對照組下降更明顯,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2兩組患者療效比較觀察組患者痊愈25例,顯效14例,總有效率為86.7%;對照組患者痊愈13例,顯效18例,總有效率為68.9%。觀察組患者總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3兩組患者復發率比較觀察組患者治愈25例,復發1例,復發率為4.0%;對照組患者治愈13例,復發4例,復發率為30.7%。觀察組復發率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表3。

表1 兩組患者治療前及各個治療階段的癥狀體征總積分比較

表1 兩組患者治療前及各個治療階段的癥狀體征總積分比較

注:與同組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療同時間點比較,bP<0.05。

組別n 治療前 治療1周 治療2周 治療3周 治療4周觀察組45 7.38±0.07 3.46±0.06ab2.44±0.09ab1.22±0.03ab0.60±0.01ab對照組45 7.51±0.04 3.51±0.03a2.96±0.05a1.96±0.07a1.41±0.04a

表2 兩組患者療效比較[n(%)]

表3 兩組患者的復發率比較

2.4兩組患者不良反應發生情況比較觀察組患者中有7例出現輕微惡心,4例出現輕度嗜睡,2例出現中度嗜睡,2例出現足三里穴位處輕度淤斑,不良反應發生率為33.3%;對照組患者中有5例出現輕度嗜睡,3例出現中度嗜睡,6例出現輕微惡心,不良反應發生率為31.1%。兩組患者的不良反應均較輕微,能忍受,未作特殊處理。兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討 論

慢性蕁麻疹是指皮損遷延、反復發作、病程超過6周以上的蕁麻疹,是一種常見的變態反應性皮膚病[6]。臨床上其發病率較高,有15%~25%的人一生中至少患過一次蕁麻疹[7]。由于其發病機制不清楚,多數患者不能找到明確病因,過敏原檢查精確度雖高,但種類有限,導致該病不能被根本治愈而認為是特發性疾病。目前對于慢性蕁麻疹的治療主要是應用第二代抗組胺藥,其優點是能迅速緩解癥狀,缺點是停藥后易復發[8]。采取措施防止慢性蕁麻疹復發是治療的根本目標。據多種文獻資料報道,中醫治療在這方面有明顯的優勢。

中醫穴位治療蕁麻疹可起到益氣固表,疏風清熱,健脾除濕,調和營衛之功效,無論急性、慢性病癥均具有良好療效[9]。自血療法是通過注射自血刺激機體產生特異性抗體,誘導和激發免疫系統產生非特異性免疫作用,從而調節人體免疫功能,抵制致敏原干擾,達到脫敏作用[10]。是針刺治療的一種特殊形式,方法獨特,作用持久,復發率較低[11]。穴位自血注射療法是將自身血液注射入穴位內,是集穴位治療與自血治療于一體,根據經絡學說和藥物治療原理,通過刺激經絡、穴位而產生治療作用,并結合藥理學的藥物作用原理和現代醫學的注射治療方法,而形成的一項獨特治療技術[12]。其包含了穴位療法和自血療法的特點。

劉忠恕等[13]研究認為,足三里穴位注射可促使白細胞吞噬指數上升,增強機體免疫功能,是治療慢性蕁麻疹的常用腧穴。足三里穴位自血治療一方面根據經絡學說,通過針刺直接刺激經絡上的穴位,發揮穴位的治療作用;另一方面利用穴位吸收性能差,藥物在穴位內存留時間較長的原理,延續和增強穴位的治療作用。當血液被當做藥物注射入足三里穴位后,其在穴位內吸收緩慢,這等于是在足三里穴位內長期形成一個刺激灶,時時刻刻針刺足陽明胃經的下合穴,促使穴位持續發揮治療作用,所以臨床效果突出[14]。而血液來自于自身,無排異反應及藥物引起的不良反應,這對慢性蕁麻疹的治療起到了積極的推動作用。本研究結果表明,觀察組患者在傳統中西醫藥物治療的基礎上,經足三里穴位自血注射治療后,在癥狀體征的改善上及治療有效率、復發率等方面均優于單純采用藥物治療的對照組。此外,足三里穴位還是一個強壯穴位,在治標的同時培元固本,增強人體抵抗力,防止外邪入侵,從而達到治療疾病、調和理氣和養顏潤膚的作用[14],在皮膚病學研究領域中的作用意義深遠。

中西醫結合治療既發揮了西藥起效快,又傳承了中醫復發率低的特點,開辟了皮膚科領域內慢性難治性疾病的治療新途徑。足三里穴位自血注射獨具中醫特色,操作簡單、方便,治療費用低,療效確切,隨治隨走,不需住院,值得在臨床上推廣應用。

[1]吳妍靜,張理梅.論自血療法在皮膚病中的運用及發展[J].光明中醫,2008,23(10):1457-1458.

[2]孫傳興.臨床疾病診斷依據治愈好轉標準[M].2版.北京:人民軍醫出版社,1998:53-58.

[3]曾楠群.自血療法配合護理治療慢性蕁麻疹的臨床觀察[J].當代醫學,2012,18(23):92-94.

[4]黃紅.自血療法聯合迪皿治療慢性蕁麻疹療效觀察[J].現代中西醫結合雜志,2009,18(2):136-137.

[5]李偉雄,梁樹榮,蔡忠群,等.特異性免疫治療對慢性蕁麻疹患者臨床療效及其對血清白介素-18水平的影響[J].中國醫藥導報,2012,9 (2):37-38.

[6]吳谷茸,梁慶生.匹多莫德聯合非索非那定治療慢性特發性蕁麻疹50例療效觀察[J].中國醫藥指南,2012,10(10):427-429.

[7]黃桂新.中西醫結合治療蕁麻疹療效分析[J].中醫臨床研究,2012,4(8):19.

[8]郝飛,鐘華,宋志強.關注抗組胺藥治療慢性蕁麻疹應用的策略[J].實用皮膚病學雜志,2012,5(1):2-4.

[9]曹海波,趙芳.針灸治療皮膚病臨床觀察[J].針灸臨床雜志,2010,26 (12):17-18.

[10]劉炫斯,謝玲玲,楊曉宇.自血穴位注射治療慢性蕁麻疹40例療效觀察[J].甘肅中醫學院學報,2012,29(3):63-64.

[11]閔曉梅,樂其.自血療法結合中西醫治療慢性蕁麻疹臨床觀察[J].世界中西醫結合雜志,2008,3(5):281-283.

[12]全明,李冀,王紅艷.穴位注射治療常見難治性皮膚病29例[J].陜西中醫,2004,25(6):545-546.

[13]劉忠恕,姜相德,王家林.現代中醫皮膚病學[M].天津:天津科技翻譯出版公司,1997:151-156.

[14]劉惠麗,王麗霞.自血療法輔助治療尋常性痤瘡效果觀察[J].長治醫學院學報,2008,22(6):452-453.

10.3969/j.issn.1009-5519.2016.02.036

B

1009-5519(2016)02-0255-03

,E-mail:690176820@qq.com。

2015-08-28)