“6~10的認識和加減法”教學改進與實踐

浙江紹興市鏡湖小學(312000) 蔡凌燕

?

“6~10的認識和加減法”教學改進與實踐

浙江紹興市鏡湖小學(312000)蔡凌燕

教師應通過對學生出現錯誤的觀察與分析,明晰學生出現錯誤的原因,進而及時改進教學,使學生真正理解所學知識,降低錯誤率。

錯例觀察記錄分析讀題數量關系

【望:錯例觀察】

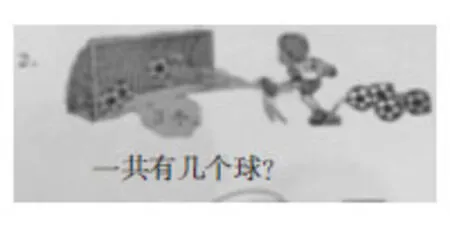

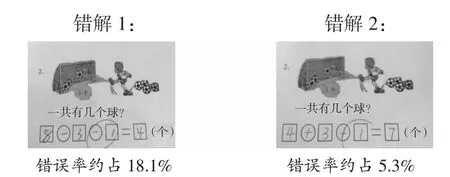

一年級上冊第五單元“6~10的認識和加減法”配套課堂作業本中有這樣一題(見右圖),在教師進行教學干預的情況下,學生的錯誤率仍達20.21%,主要集中指向于兩種錯誤。如下:

而此題的正確算式是3+1+4=8(個)。為什么學生會出現這么高的錯誤率?這是否反映了學生對某些數學概念在建構方面存在缺漏?學生錯誤的產生是不是隱含著某些共性的原因呢?

【問:錯例記錄】

教學基礎:學生已能比較熟練地進行10以內的連加計算,并能用10以內的加減法解決生活中一些簡單的實際問題,且教材練習以及課堂作業本中都有類似“半文半圖”式的解決問題。

教學用意:該題是在具體的情境(小朋友踢球)中出現的實際問題(一共有幾個球),整幅畫相當于一個數學小故事,目的是讓學生再一次經歷應用10以內加法解決問題的過程,進一步鞏固加法(連加)的意義和計算方法。

經過對學生的訪談,我們發現學生產生錯誤的原因大致有以下幾個方面。

1.機械交換,不明題意

學生將題中的問題當成信息,沒有圍繞問題來列式,問題意識不強。這說明學生對題中的問題和信息的認識還不清晰,他們的思維指向主要是數量間的相等關系,即使教師一再強調“題目告知什么?求什么”,學生仍不明題意。

2.感性有余,理性不足

由于教材中的解決問題以情境出現,且情境豐富多樣,所以學生在讀懂題意和捕捉有用信息上出現困難,理解題意有偏差,往往不能完全按照圖意來進行理性分析。再則,由于教師在平時教學中只讓學生感悟不同的情境,缺乏整理和總結,導致學生找不到可以套用的解題模式,所以面對實際問題時缺乏正確有效的分析方法。如一幅圖中左邊有3個△,右邊有2個△,學生往往這樣編題:“一共有5個△,去掉3個(或去掉2個),還剩幾個?”

3.審題習慣缺失,直覺思維泛濫

雖然對于一年級的學生來說,不能給他們扣這樣的高帽子,但在常規的練習中,哪怕是入學才半年的學生,也會有因為沒看清題目、沒讀懂題目的意思,而僅憑感覺和經驗來答題的現象,如上述題目就有不少學生憑直覺列算式解答。

4.計算不過關,存在計算障礙

針對錯解2而言,學生的主要原因是連加計算不過關,因為看不見第一步計算的結果而容易導致算錯。再細加回憶,在進行類似解決問題時,低年級學生常常會出現“欲加卻減,欲減又加”的現象。如右圖所示的這道題,原意是已知總量為7,其中一個部分量為3,求另一個部分量是多少,目的是讓學生用減法計算,列式為7-3=4,而學生列出的算式往往為4+3=7。通過感知,學生在頭腦中形成的結構順序是( )+3=7,由于數字相對簡單,學生可以輕易心算出( )里就是4,因此在頭腦中就不再進行其他的加工活動了,直接按照這個順序寫出算式4+ 3=7。這種“欲減卻加,欲加又減”的現象在低年級學生中普遍存在,這種做法究竟錯沒錯?這樣列示的學生通常能說出問題的正確答案,說明他們是明白這道題的數量關系并能夠正確計算的,但我們認為:學生沒有分清題目中的已知和未知,因為按照約定俗成的做法一般是把已知數寫在等號的左側,把計算結果寫在等號的右側。同時,學生所使用的運算也是與原題截然相反的,應當用加法的題目學生用了減法,應當用減法的題目學生卻用了加法。雖然在今后學習方程的過程中,左邊的量和右邊的量相等,只要找到這種等量關系即可,但低年級學生在解決該類問題時的策略不能模糊,答案更不能模棱兩可。如果連教師都對答案模棱兩可的話,難怪學生會做錯了。

【切:錯例分析】

為使學生真正在頭腦中建構起該類解決問題的策略,同時引起教師足夠的重視,在教學改進的基礎上,我們提出以下的教學建議。

一、從圖到文,讓學生學會讀題

1.要讓學生學會從動畫到文字描述數學問題

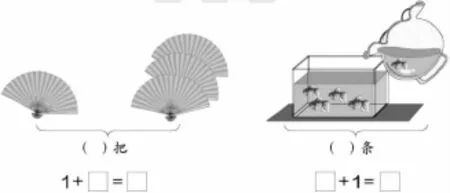

新教材充分借助學生身邊豐富的解決問題的資源,使信息趨于多樣化和開放性,因此學生面對的往往不是現成的題,而是隱含著數量關系的彩色圖片和人物對話,這樣就對學生的讀題能力提出了更高的要求。所以,教師要指導學生學會把圖轉化成文字,在讀圖中讀懂題意,形成數學問題。如學習加減法的意義時,教材中出現了一幅幅簡單且生動的圖畫情境,根據低年級學生認識事物直觀、感性的特點,教師可以把圖畫情境制作成動畫,動態呈現圖畫信息,并引導學生用三句話的模式去描述一幅圖或一個情境。如下圖:

教師可在出示動畫后,問學生:“你看到了什么?”通過問題,讓學生用自己的語言來說明圖意,接著讓學生用數學的眼光找一找隱藏在里面的數學信息是什么,再找一找問題要求什么,最后讓學生完整地說一說。一開始,學生的說可能不規范、不完整,這時教師要教給學生一些數學術語,如“一共”“還剩”“還有”等。同時,教師要規范學生的用語,如口頭語“本來”就是“原來”的意思,然后引導學生用三句話的模式來說。如上述兩幅圖,可以說成:“地上原來有3只小白兔,又來了1只小黑兔,一共有多少只兔子?”“麥田里原來有5根麥穗,拿走了4根,還剩幾根?”在讀圖的過程中,教師要引導學生逐漸概括出用兩個條件和一個問題組成的簡單問題。日積月累,學生會看圖、會說圖了,自然就理解了題意。

2.要讓學生從符號到文字理解數學問題

從一年級上冊第3單元開始,教材除了通過具體畫面創設恰當的情境外,還采用了大括號表示總數。如下圖:

同時,教材在第6單元開始用“?”表示所要求的問題,甚至大括號和問號一同出現。如下圖:

這樣呈現給學生的是一道用符號、圖畫、數字相結合的題,大多直接給出部分信息和一個問題,另一個信息雖然是隱含在圖中的,但是通過觀察也不難找出來。在教學這一類問題時,教師首先要讓學生明確已經給出的信息表示的意思,指導學生怎樣在問題情境中找到所需的信息,然后使學生明白符號在其中所表示的意義,如“?”就是指問題要求什么,最后引導學生把找出的信息和問題串聯起來,完整地說出圖意。

在第三單元中能比較好地解決上述這樣問題后,對學生而言,無疑就積累了解決問題的一些有效經驗,奠定了良好的知識基礎。在這樣的基礎上,我們再來進一步提出解決原典型錯例的教學策略。

二、多樣解讀,讓學生厘清問題中的數量關系

1.在圖文結合中挖掘數學問題

在原典型錯例中,情境提供的信息有圖畫也有文字,很多學生容易被圖吸引,只顧著看圖,去數圖上的物體數量,從而造成信息選擇錯誤。如“足球網中已經踢進去了3個足球”,題目中用文字“3個”來表示,還有4個足球在球網外,另有1足球正在踢進網的過程中。這樣的信息顯示對學生來說,無疑是為難他們了。這就要求教師在教學中要引導學生看清楚哪些球是已經在球網中的,哪些球是正在踢進去中的,還有哪些球是沒有踢進的,然后讓學生把這些文字和圖中的信息整合起來,看懂之后再完整地說一說,最后找到需要解決的問題是“一共有幾個球”。因此,這樣的情境圖,教師應讓學生學會全面地看題,包括圖和圖以外的文字信息,注意培養學生觀察的全面性,提高學生的觀察能力。

2.練說解讀,讓數量關系更趨清晰

數學語言是數學知識和數學思想的載體,學生對數學知識的理解、掌握,實質上就是對數學語言的理解、掌握。因此,在解決問題過程中,教師可以通過說題意的方式,幫助學生明晰數量關系,最后正確解決問題。

如在原典型錯題中,教師要引導學生從問題出發,在鮮活的情境中獲取有用的信息,突顯其中的數量關系。如課堂教學中,教師應結合圖畫和文字,引導學生仔細觀察,要解決的問題是“一共有幾個球”,就要把三部分球相加,即“已經踢進去的球”“正在踢進去的球”“還沒有踢進去的球”,其中“正在踢進去的球”和“還沒踢進去的球”可以通過數數的方法來獲得,而“已經踢進去的球”是從圖中數得的,還是看文字信息獲得,這是學生的糾結之處。教師在這里要及時引導學生有文字不看圖(雖然該題中圖和文字的結果是一樣的,但要考慮學生的后續學習),拋開圖上的干擾信息,明晰題中的數量關系。在此基礎上,教師還要讓學生試著完整地表達題意,在說題意、說思維的過程中,盡可能讓學生把簡單部分說具體、把含糊部分說清楚、把省略部分說全面,從而厘清數量關系,領會其中的含義。

三、逐步分解,讓學生在長期的學習過程中得到訓練

對數學教師來說,幫助學生解決一道題并不難,但貴在堅持,要讓學生學會解決一類題。因此,全面、整體地從學習的長遠性、整體性考慮進行教學就顯得尤為重要。類似原典型錯題這樣的解決問題,從學習解決問題開始,在后續的學習中,解決問題是非常常見的一種題型。這就要求教師應遵循循序漸進的原則,對教材中的解決問題進行有效的梳理、解讀,將加強教材研讀、學會比較分析作為一種長期研究和堅持的教學策略來執行,讓學生在長期的學習過程中得到訓練,提高解決問題的能力。

1.對比梳理讓解題更有趣

如原典型錯題的錯解1,教師要結合學生的年齡特點分步引導。首先讓學生明白8-3-1=4這種方法的合理成分——用減法想加法,然后引導學生在理解的基礎上分別說清8、3、1、4這些數量所表示的含義,明白要解決的問題是什么。這樣教學,使學生明白用減法是錯誤的,應該用加法進行計算。

2.變化呈現讓思維能力得到提高

在解決問題時,有時面對大量的文字信息,一年級學生對分析題意失去興趣。如果將一道題以不同的敘述形式呈現出來,或者改變信息、問題,或者一題多編,相信學生在寬松、自由的學習氛圍中,收獲的不僅僅是知識,更培養了他們的思維能力和學習能力。如上述原典型錯題,教師可以引導學生通過不同方式的詮釋,達到梳理基本信息、概括題目內涵和厘清數量關系等抽象思維活動的目的:(1)說題意,厘清結構;(2)擺小棒,演示問題的形成過程;(3)畫線段圖,直觀呈現數量關系;(4)創編生活問題,賦予算式新的含義;(5)去掉原題中的問題,讓學生自己根據信息提問。這樣教學,相信學生會有更多精彩的生成出現。

3.強化學生主動反思的習慣

在學生列出他認為正確的算式后,教師要適時追問:“解決這個問題時,你為什么用這樣的算式?這里的每個數字分別表示什么意思?加出來的數(或減出來的數)又是什么?”同時,教師應進一步引導學生思考:“為什么用加法計算?這樣計算是否正確?”通過問題深化學生對加法含義的理解,逐步培養學生回顧反思的習慣,降低計算的錯誤率。另外,針對計算不過關的情況,教師可以讓學生在算式中用線標明計算順序,并標注上第一步算出的得數,以此把第一步計算的結果變成看得見的數,從而讓學生克服因記不住第一步計算結果而無法連續計算的障礙,逐步提高學生的計算能力。

總之,學生在數學學中會出現各種各樣的錯誤,教師不能責怪學生,而要問一問學生,做好訪談,從學生身上找原因,同時也要問一問自己,從自己身上找原因。教師只有優教,才能實現學生的優學。

(責編藍天)

G623.5

A

1007-9068(2016)20-032