立足信息表征,完善學生的認知結構

——“稍復雜的分數除法應用題”教學難點的突破及思考

廣西武鳴縣寧武鎮寧武小學(530102) 農喜科

?

立足信息表征,完善學生的認知結構

——“稍復雜的分數除法應用題”教學難點的突破及思考

廣西武鳴縣寧武鎮寧武小學(530102)農喜科

課堂教學中,教師應立足信息表征,帶領學生借助線段圖弄清數量關系,突破認知障礙,提高他們對數學表征的加工能力,使他們完善自己的認知結構。

小學數學線段圖變式練習數量關系信息表征

教學“稍復雜的分數除法應用題”時,教材只安排了“已知比一個數多幾分之幾是多少,求這個數”這一類型的題目,如“運動會上,跳繩的有25人,跳繩的人比跑步的人多1/4,跑步的人有多少”等。針對這道題,課堂教學中,我將題改變如下:“美術組有學生24人,比舞蹈組的人數少1/4,舞蹈組有多少人?”沒想到學生解答時卻出現了分歧,有的列式計算為,有的用方程來解,即設舞蹈組人數為χ,列方程為χ-1/4χ=24,解χ=32。到底哪個答案才是正確的呢?學生爭論不休,卻沒有得到確切的答案。于是,我追問:“美術組人數比舞蹈組少,能說舞蹈組人數比美術組多嗎?”學生認為可以,因為甲比乙少,就是乙比甲多。顯然,學生陷入了分率認知的誤區。如何幫助學生完善認知結構,順利實現教學目標,是我教學中的難點和重點。為此,我立足信息表征,進行以下三個層次的教學,讓學生深入理解分率的概念。

一、采用變式練習,解析信息表征

對于小學生來說,要實現思維創新,就必須有一個完整、清晰的分析表征信息的過程。因此,在分率理解的專項練習中,我設計了變式練習,從比較量、標準量和分率三個要素入手設計問題,有意識地進行信息表征的解析,引導學生完善自己的認知結構。

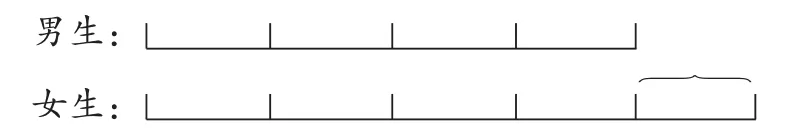

練習(1):男生有4人,女生有5人,女生比男生多幾分之幾?男生比女生少幾分之幾?

學生認為:練習(1)中,因為女生比男生多1人,所以多的人數是男生的;因為男生比女生少1人,所以少的人數是女生的。也就是說,女生比男生多不能說成男生比女生少,這兩者之間是不能互換的。練習(2)中,項目已經完成了1/4,這說明還有3/4沒有完成。也就是說,將整個項目看作標準量,平均分成4份,已經完成其中的一份,剩下的還有3份,即分數為3/4。

上述教學,我改變題型,采用變式設計,引導學生深刻理解比較量和標準量,從分率的概念上突破原有的認知,為下一步探究做好了準備。

二、借用線段圖示,呈現信息表征

教學中,教師可以借助線段圖,為學生直觀呈現數學表征的豐富信息,引導學生梳理數量之間的關系,從而熟練運用線段圖來解決數學問題,完善自身的認知結構。

例如,課堂教學中,我先讓學生觀察線段圖(如下),弄清線段圖中直觀呈現的數量關系:“如果以男生人數為標準量,那女生人數比男生多的部分怎么表述?如果以女生人數為標準量,那男生人數比女生少的部分怎么表述?”這樣教學,使學生深刻體會到“比較量不同,標準量不同,分率也會不同”。其次,讓學生畫出線段圖。學生通過對問題的探究后,認為要先找出標準量,確定等分的份數,再找出多出來的份數,然后根據這些關鍵要素決定線段的長度。再次,引導學生運用線段圖。如在“舞蹈組人數比美術組多1/3”這個條件中,要讓學生充分體會其中的標準量和平均分的關鍵要素,這樣學生在遇到含有分率的條件時,就會形成固定的線段圖的直觀信息表征,從而順利地找到問題解決的方法。

三、強調數量關系,加工信息表征

數量關系是正確解決問題的關鍵。因此,教師要從數量關系出發,幫助學生找到那些客觀存在的內在聯系,進行表征信息的深加工。

例如,課堂教學中,我讓學生根據已知條件,找出隱含的數量關系式,并將這些數量關系式進行加工,通過加減法的形式進行數學表征:舞蹈組人數比繪畫組少1/ 4,就是“繪畫組人數-繪畫組人數×1/4=舞蹈組人數”;第一天修路完成1/3,第二天修路完成1/4,就是“全長×1 /3-全長×1/4=兩天修路的差距”,即“全長×1/3+全長×1/ 4=兩天共修的總長度”。同時,我又設計了反向的練習:“根據‘繪畫組人數-繪畫組人數×1/4=舞蹈組人數’,你能知道什么?”通過問題,使學生明白舞蹈組人數比繪畫組少1/4。

總之,課堂教學中,教師應立足信息表征,帶領學生借助線段圖弄清數量關系,突破認知障礙,提高他們對數學表征的加工能力,使他們完善自己的認知結構。

(責編藍天)

G623.5

A

1007-9068(2016)20-040