廣東高校學報在嶺南文化研究中的角色擔當

林雪漫,卓禎雨

(廣州大學學報編輯部,廣東廣州510006)

廣東高校學報在嶺南文化研究中的角色擔當

林雪漫,卓禎雨

(廣州大學學報編輯部,廣東廣州510006)

嶺南文化源遠流長,發掘嶺南文化優秀內涵,促進嶺南文化傳承和創新,發揮嶺南文化在經濟建設中的協同、引領作用,對我國發展“一帶一路”經濟及實施廣東建設文化強省戰略有重要現實意義。廣東高校學報應主動利用位于嶺南的地理優勢,自覺承擔起嶺南文化研究傳播者、組織者的角色,通過建設嶺南文化研究欄目,搭建平臺,促進嶺南文化學術研究發揮集約效應;同時,通過建設嶺南文化研究欄目,彰顯刊物地域特色,帶動刊物質量整體提升。

嶺南文化;欄目;傳播者;組織者

文化繁榮對經濟繁榮起著助推作用,文化繁榮又是經濟繁榮的表現,歐洲16世紀的文藝復興,有力推動了歐洲工業革命和經濟的復興。文化是無形的社會資源,歷史文化必須發掘其積極因素,激活其積極因素并為當代服務。嶺南文化是中華民族優秀文化的重要組成部分,嶺南文化的精華主要集中表現在開放兼容、開拓創新、求真務實、靈活變通、自強不息等方面,“務實的個性,決定其競爭力;進取的個性,決定其創造力;包容的個性,決定其親和力。”[1]作為海上絲綢之路發祥地的廣東,發掘嶺南文化的歷史價值、激活其積極因素,促進其傳承和創新,發揮其在經濟建設中的協同、引領作用,對我國發展“一帶一路”經濟及實施廣東建設文化強省戰略有重要現實意義。

2010年7月,廣東省出臺的《廣東省建設文化強省規劃綱要(2011-2020)》(簡稱《綱要》),提出要大力推進實施廣東建設文化強省戰略。《綱要》明確要求:“加強嶺南歷史文化研究,發揮相關部門研究、發掘、推廣嶺南文化的作用。”[2]學術期刊作為國家科研和國家文化軟實力的重要組成部分,在推動文化創新,繁榮學術研究,促進社會發展和進步等方面發揮著重要作用。廣東高校應利用位于嶺南的地理優勢,自覺承擔起嶺南文化研究的傳播者、組織者的角色,通過建設嶺南文化研究欄目,搭建嶺南文化研究平臺,展現嶺南文化內涵;通過建設嶺南文化研究欄目,引領研究者多角度、多層次、多側面深入研究嶺南文化,把關于嶺南文化多種觀點、多種理論模式有機地組合起來,發揮學術集約效應;同時,通過建設嶺南文化研究欄目,增強區域文化的影響力,促使其成為刊物“名片”。

一、廣東高校學報建設“嶺南文化研究”特色欄目的實踐

廣東高校學報作為嶺南文化研究的傳播者、組織者,應依托嶺南文化研究的當代意義及位于嶺南的地域優勢,在已有基礎上,進一步深化特色欄目建設工程,加強以嶺南文化研究為特色的欄目建設力度,以特色欄目帶動刊物質量。對此,廣東同行早已開始了積極探索。

《韶關學院學報》自1988年后專門開設了“粵北文史研究”、“客家學研究”、“粵北方言研究”、“康有為與近代文化筆談”等欄目,刊物的特色逐步凸現[3]。后來幾個欄目融匯為“嶺南文化研究”欄目。筆者翻閱2013-2015年近3年的《韶關學院學報》發現,近3年來,“嶺南文化研究”欄目,從未間斷,3年共刊文64篇,體現了欄目的持續良性發展。除去2014年第3期,這個欄目都是位于目錄頁的置頂位置,體現了欄目的重要性。欄目內容涉及嶺南文化內涵研究、嶺南人文地理研究、嶺南經濟研究、嶺南族群研究、嶺南歷史研究、嶺南文藝研究、嶺南民俗研究、嶺南宗教研究等。韶關孕育了唐代名相張九齡、南禪宗六祖惠能、宋代名臣余靖等杰出人物,因此,欄目把張九齡、余靖和南禪宗作為研究的重要內容,特別是禪宗研究,2012-2015年共刊發研究文章23篇,占3年欄目總發文量三分之一。“嶺南文化研究”欄目開辦以來獲得積極社會反響。欄目發表系列科研成果配合了相關學術研究,促成了相關文化研討活動的召開,推動了系列課題的申報。“嶺南文化研究”欄目被全國高等學校文科學報研究會地方高校學報聯絡中心評為十大“名欄”,被全國高等學校文科學報研究會評為“特色欄目”。中國人文社會科學學報研究會理事長龍協濤在《學報百年感言》、《辦特色欄目是改造高校學報的途徑》兩篇文章中均以《韶關學院學報》“嶺南文化研究”欄目為例來論證特色欄目的重要性,刊物借欄目而揚名,欄目影響力對帶動《韶關學院學報》晉級“全國高校優秀社科期刊”有明顯的推動作用。

《五邑大學學報》自1999年創刊以來,堅持特色發展的辦刊思路,先后開設了“嶺南文化探討”、“五邑僑鄉研究”、“廣東僑鄉文化研究”和“南粵名人研究”、“僑鄉文化研究”等幾個嶺南文化特色欄目。江門五邑是“中國第一僑鄉”,依托“廣東僑鄉文化研究基地”、“中國僑鄉文化研究中心”落戶五邑大學的優勢,發表了多篇僑鄉文化研究成果,成為全國高校人文社科學報的僑鄉文化成果發表集中地。“嶺南文化探討”欄目在2007年全國高校文科學報研究會和地方高校學報研究會聯合舉辦的第二屆評優活動中獲“質量進步”獎。2009年,“嶺南文化探討”欄目更名為“廣東僑鄉文化研究”,2010年“廣東僑鄉文化研究”獲地方高校學報“優秀欄目”獎[4]。2014年,“廣東僑鄉文化研究”更名為“僑鄉文化研究”,不再局限于廣東,吸引了國際知名專家學者的來稿,學報影響力開始國際化。該刊“南粵名人研究”欄目充分利用地域優勢,刊登了梁啟超、陳白沙、康廣仁、陳洵、羅癭公、胡蝶的研究文章,呈現出鮮明的地方特色。更值得一提的是,該刊特色欄目發表的多篇僑鄉遺產保護研究論文,在“開平碉樓與村落”成功申請“世界非物質文化遺產”中發揮了學術推動作用,從而明顯提升了刊物的傳播力和影響力。

廣東還有多家高校學報積極開展嶺南文化特色欄目建設探索。如《華南師范大學學報》開辦的“嶺南文化研究之窗”欄目;《汕頭大學學報》開辦的“泛韓江文化研究”欄目;《韓山師范學院學報》開辦的“潮學研究”欄目;《嘉應學院學報》開辦的“客家學研究”欄目等等。欄目蘊括方言、民俗、宗教、服飾、人物、戲曲等多方面內容。

二、特色決定平臺傳播力

總結廣東高校學報同行實踐結果可以發現,建設特色欄目有幾點優勢。第一,凸顯地域特色、體現資源特點、搭建科研平臺,使更多的人以學術研究的視角來了解嶺南文化,增強了學報為社會現實服務的功能,促進了嶺南文化的傳播。第二,彰顯刊物品牌風格,促進刊物影響力的提升,為嶺南文化組織者、傳播者的角色扮演搭起了更有傳播力的平臺。第三,辦好特色欄目,可以提升地方高校學報整體水平,在哲學社會科學期刊界尤其是高校學報界尋找自己的地位,闖出屬于自己的天地。

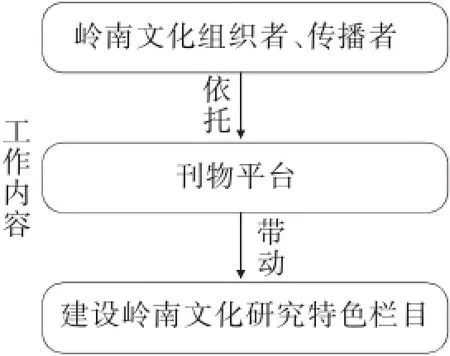

建設嶺南文化研究特色欄目,是廣東高校學報承擔起嶺南文化研究的傳播者、組織者的重要途徑,而承擔好組織者、傳播者的角色離不開高質量有影響力的刊物平臺,特色欄目先行又是帶動刊物平臺整體提升的有效思路。特色欄目、角色擔當、刊物平臺之間相互依存影響,促進三者關系間的良性循環互動是辦刊者應認真思考的(見圖1)。

圖1 三者關系圖

高校學報大都定位為綜合性學術刊物,這使得各高校學報大多欄目相同相似,缺乏特色。特色化是刊物持續發展的保證,沒有個性和特性的刊物,難以生存發展。學報發掘并利用好“特色資源”,辦好特色欄目才能開拓別具一格的學術研究領域,好的欄目可以成為刊物的名片,從而提升刊物的整體影響力。《廣州大學學報》“廉政論壇”欄目,就是以特色欄目先行,帶動學報整體質量顯著提升的工作思路。欄目開辦以來,先后獲得全國地方高校學報“名欄”稱號、全國高校社科期刊“特色欄目”,入選教育部名欄建設工程。為欄目所在刊物進入CSSCI擴展版來源期刊立下了汗馬功勞。

三、依托特色欄目建設,推動嶺南文化研究

在嶺南文化傳承與創新中,廣東高校學報具有文化擔當,而特色欄目對提高刊物影響力有促進作用,那么,結合實際開展嶺南文化研究欄目建設,就是雙贏行為。要擔當好嶺南文化傳播者、組織者角色必須依托欄目建設,發揮優秀學術作品的集約效應,開展高質量學術交流活動,推動學術成果的社會價值轉化。

(一)依托欄目吹響嶺南文化研究“集結號”

欄目具有集約效應。通過欄目建設,吹響建設嶺南文化研究“集結號”,結束學術研究“小、散、弱”的零散研究局面。在欄目有限的版面內多角度、多側面、多層次去深入研究嶺南文化,把關于嶺南文化研究的多種觀點、多種理論模式有機地組合起來,把學術研究引向高層次。高水平集聚的學術信息,有利于學術信息的貯存和傳播,有利于形成學術合力,從而有助于實現學術成果的社會價值轉化。

目前,由于華南地區經濟的發展地位,嶺南文化成為了學術界研究的熱點,加上廣東高校學報位于嶺南中心城市的地域優勢,各學報嶺南文化研究相關稿件稿源充足,有些刊物依托辦刊特色及中國社會科學引文索引(CSSCI)版的地位更是吸引了大量優秀稿源,匯聚各個高校的高水平作者。但如果未開設相關欄目,這批文章只是在各期零星刊登,有的由于受版面限制還必須割愛退稿,因而會流失一批優秀稿源及作者。

地域優勢、研究熱度、稿源結構、作者隊伍為廣東高校學報進行欄目工程建設,吹響了“集結號”,為發揮嶺南文化學術研究集約效應奠定了堅實的基礎。

(二)展現嶺南文化“百花齊放”風貌,避免同質化

嶺南文化研究平臺搭建起來了,但實際操作中要注意,欄目不是聚寶盆,什么東西都可以往里裝,也不是田地,什么五谷雜糧都可以往地里撒,嶺南文化資源豐富,涉及面廣,雖都是研究嶺南文化,但還要避免欄目內容的同質化,在嶺南文化這個大主題下,各刊物可以挖掘所處地域的獨特歷史、文化、經濟特色,分別開展廣府文化、客家文化、潮汕文化研究,積數年之功,逐漸形成某一地域文化研究的大體格局。

專欄可設立研究專題,通過選題策劃,使欄目的內容更集中一些、有序一些,避免欄目內容過于龐雜,泛泛而論,比如同為嶺南文化研究,《韶關學院學報》在欄目中策劃了“禪宗研究”專題,《五邑大學學報》把原來的“嶺南文化研究探討”具體化為“僑鄉文化研究”,都是分別依托當地“南禪宗發祥地”及“中國第一僑鄉”的獨特地域特色而設計的,具備“除此一家,別無他店”的不可替代性,避免同質化的資源浪費。同理,位于省城的學報,可在欄目中策劃“十三行文化研究”、“海上絲綢之路文化研究”、“廣府民俗文化研究”等專題。

(三)確保欄目持續發展,推送嶺南文化研究精品

只有質量過硬的輪船才能在波濤洶涌的大海上乘風破浪,如果把欄目比喻為輪船,它必須是優秀作品的集合體,必須依靠優秀的“水手”、“把舵者”、“船長”的協調合作才能保證在學術期刊的浩瀚大海中暢通無阻,持續前進。“水手”、“把舵者”、“船長”可相應理解為欄目的作者、審稿者、主持者。

1.完善優稿作者庫

優質稿件是提高轉載率和欄目知名度的保證。由于區域經濟優勢及地域相近性,廣東高校科研人員對嶺南文化的了解和掌握的資料及研究水平,往往優于其他地方的人們。多所高校設有相關的嶺南文化研究中心,如廣州大學目前有十三行研究中心、廣府文化研究中心等較有影響的學術研究機構,聚集了一批頗有學術影響力的科研工作者,密切與這些專家學者聯系等于也就凝聚了一批優質作者,還可通過這批專家學者的學術影響力,團結吸引一批緊跟學術發展的作者。

為進一步吸引優質作者,可建立獎勵制度,對作者實行優稿優酬,可考慮設置優秀論文或優秀作者獎(可每年最后一期或第一期設一個轉載反饋排行榜,對上榜的優秀文章給予適當獎勵,也可每年從學報發表的文章中評選出一定比例的優秀論文,對作者給予適當獎勵)。在稿酬方面,加大對優秀文章的傾斜力度,對引文量大、社會反響好的高質量文章實行優稿優酬,并發放二次稿費和給予優先發稿的政策傾斜。

當然,欄目編輯不能僅依賴地緣優勢、已有的人才和學科優勢,應主動爭取,在日常的編輯工作中,可通過網絡、電話、電子郵件、微信等發現、尋找優秀作者,還要多參加嶺南文化研究相關學術會議,了解學術前沿動態。進一步增強約稿力度,實行追蹤式約稿,關注嶺南文化學科及社科基金課題,主動追蹤承擔課題的專家,提前約稿。

2.拓展審稿專家隊伍

“百年大計,質量第一”,審稿專家是重要的“學術把關人”,依靠審稿專家的專業素養,嚴守質量觀,才能為欄目可持續發展打好堅實的基礎。編輯要深入細致地調查、分析,了解校內外從事嶺南文化研究的有關專家,從中選擇治學態度、工作作風優良的專家為審稿人,建立審稿人檔案,關注他們在嶺南文化研究中的最新動態,加強聯系交流。編輯在處理來稿的同時,可在作者中努力發現審稿專家,進一步優化審稿隊伍。

除了常規的專業技術職稱、學歷達標的學者,可適當增加青年審稿專家的比例,如果青年教師在嶺南文化研究領域中有一定成就,對嶺南文化動態性掌握比較全面,他們有條件、有能力擔當起審稿人的重任。可以考慮將一些優秀的作者發展成為審稿專家。在儲備了足夠的審稿專家資源后,可實行一份稿件兩個專家同時審,關鍵稿件或有爭議的稿件多人審,以盡可能做到學術公正。

3.倚重欄目主持人

欄目主持人經常出現在電視、網絡等其他媒體中,在學報專欄建設中引入欄目主持人制度,讓有學術特長的專家學者擔負組稿工作,可以提升稿件的學術性,深化專欄所涉及的學科內容,保持欄目內容的有序性和持續性。

一個優質的學報欄目,不是一朝一夕能夠完成的,嶺南文化研究欄目一旦確立,就要做好長期計劃,一定要堅持到底,不可半途而廢。我們經常見到一些知名的學術專欄,都是歷經了十幾年的磨礪。只有保持欄目的穩定性和長期性,才能在學界形成知名度,增強欄目學術研究的深度和厚度。欄目主持人利用他們的學術影響力,能夠保證稿源,從而保證欄目的持續性。《廣州大學學報》“廉政論壇”聘請了從事廉政研究的資深專家、廣州大學廉政研究中心主任盧漢橋研究員為主持人,利用盧漢橋研究員在該領域的廣泛影響拓寬稿源渠道,提升文章質量。欄目每期都能按質按量刊出,從未間斷,學報的社會影響獲得了很大提升。

由于地域優勢,廣東高校的很多教師、專家、學者往往或直接或間接地參與嶺南文化建設和研究,學報可在這一人群中尋找合適的欄目主持人。他們很熟悉、關注,或者擅長于嶺南文化研究,利用他們的學術影響力,橫向聯系更多專家學者,一起為嶺南文化研究欄目建設建言獻策。

(四)依托欄目開展活動,傳播嶺南文化

從欄目建設角度看,開展學術交流活動能夠增強學報與專家學者的廣泛聯系,吸引優質作者,進一步提升欄目的社會影響力和知名度。依托嶺南文化研究欄目積極承辦、協辦和參與各種類型、各種層次、各種內容的學術交流活動可以取得宣傳欄目、擴大欄目學術影響、提高欄目知名度、進一步吸引高水平專家學者投稿的多重效益。通過學術交流活動,加大學術交流力度,借此展現專家學者的科研成果,提出對相關課題不同的思考角度,或者是更新的認識,促進課題研究更深入、更全面地開展,從而豐富人們對嶺南文化價值取向的認識,幫助人們把握嶺南文化的價值精髓。

依托欄目,在欄目建設及成果進一步積累的基礎上,可分類整理嶺南文化研究欄目的篇目,結集出版,通過與出版社、媒體合作舉辦新書發布會、新聞發言會等形式,擴大作品影響的同時擴大欄目影響,多種形式相結合,集中展現研究成果,實現研究成果對歷史文化的現代演繹和對經濟建設的推動作用,這也恰到好處地體現了學報學術成果服務社會的初衷。

[1]劉斯奮,譚運長.嶺南文化的獨特價值在哪里[J].同舟共進,2007(6):5-9.

[2]中共廣東省委廣東省人民政府關于印發《廣東省建設文化強省規劃綱要(2011-2020年》的通知[EB/OL].(2010-07-30).http://theory.southcn.com/c/2010-07/30/content_14323778.htm.

[3]李明山.聚沙成塔,一以貫之——《韶關學院學報》“嶺南文化研究”欄目[J].赤峰學院學報:2011(3):6-7.

[4]文俊.特色欄目建設與地方高校學報發展——以《五邑大學學報》社會科學版為例[J].傳播與版權,2013(6):46-48.

(責任編輯:王焰安)

The Role of Guangdong University Journals in Lingnan Culture Studies

LIN Xue-man,ZHUO Zhen-yu

(Editorial Department of Journal,GuangzhouUniversity,Guangzhou 510006,Guangdong,China)

Lingnanculture has a long history,exploringthe connotation ofLingnan culture,promotingLingnan culture inheritance and innovation,playingits synergy and leading role in economic construction,will have the important practical significancein“B&R”economy development of our country as well asthe implementation of the strategies of being a cultural powerful province.Guangdong university journals should utilizeLingnan geographical advantage,consciously play the role of the communicator and organizerin Lingnanculture studies.It can exert the intensive effect of Lingnanculture studies through constructingLingnanculture studies’column and building a platform.At the same time,it will improve the quality of the journal by showing the local characteristics.

Lingnan culture;column;communicator;organizer

G232.1

A

1007-5348(2016)07-0164-05

2016-05-20

廣東省高校學報研究會項目“打造地方特色欄目,擴大學報影響力”(20140303)

林雪漫(1975-),女,廣東揭陽人,廣州大學學報編輯報編輯,碩士;研究方向:編輯學。