服裝藝術設計專業教學改革的探索與實踐

——以“服裝材料學”課程為例

李祖華

(韶關學院美術與設計學院,廣東韶關512005)

服裝藝術設計專業教學改革的探索與實踐

——以“服裝材料學”課程為例

李祖華

(韶關學院美術與設計學院,廣東韶關512005)

“服裝材料學”課程教學存在的主要問題是教材容量大、學生興趣不高、教學技術落后、教學方法單一、學科銜接不夠緊密、教學與市場和實踐脫節等。教學過程中,革新課程體系,激發學生學習興趣,利用現代化教學手段和全方位教學方式,加強實踐操作訓練等有效調動學生的學習興趣,培養學生的創新思維和實踐能力。

“服裝材料學”;教學改革;實踐;服裝藝術設計專業

“服裝材料學”課程是服裝藝術設計專業教育重要的專業基礎課程之一。主要傳授服裝材料的纖維原料、組織結構、種類、服用性能與風格特征、選擇與應用、發展趨勢等諸多方面的內容。服裝材料是服裝設計中的三大要素之一,是人們選購服裝的首要因素。因此,無論從服裝要素還是消費者的角度來看,服裝材料都起著重要的作用。只有了解和掌握了服裝材料的相關知識,才能正確地選用服裝材料,設計和生產出讓顧客滿意的產品。怎樣進行“服裝材料學”的教學,為服裝藝術設計專業的其他課程打下堅實的基礎顯得尤為重要。因此,研究和改革“服裝材料學”課程的教學內容、教學方法和手段對提高學生的專業技能和服裝行業的水平具有重要的意義。

一、“服裝材料學”課程傳統教學情況

近年來,根據跟蹤調查畢業生在工作崗位和實踐能力的情況。結果顯示,目前的“服裝材料學”課程教學主要存在以下幾個方面的問題:

(一)教材內容與授課時數難以協調

當前的《服裝材料學》教材,教學內容廣、含量大,涉及紡織學、化學、衛生學、心理學、美學等眾多學科領域,涵蓋了服裝相關的所有材料,包括各種纖維形態結構和服用性能、各種紗線特征及其對織物的影響、面料和輔料,以及它們的性能、特點、舒適衛生、保健安全、搭配方式以及服裝保養、整理等多方面內容[1]。而且教材的編者大部分都是紡織工程的專家學者,所以教材比較適合工科類學生學習,專門為藝術類服裝專業學生編撰的教材較少。授課時數通常為34學時左右,如果完全按照教材進行授課的話,不僅學時不夠,而且藝術類的學生短時間內難以理解和掌握,容易產生抵觸心理。

(二)學生對“服裝材料學”課程認識不足,缺乏學習興趣

一方面,大多數同學在思想上不重視“服裝材料學”這門課程,認識不到這門課程的重要性。認為只要學好服裝設計的藝術表現就行了,學習“服裝材料學”課程的知識不如學習服裝色彩和立體裁剪有用,不如學習工藝制作和紙樣設計實際,片面地認為服裝材料與服裝設計和制作沒有太大的關系。認為這門課程只要了解基本的面料知識,能識別幾塊常用的面料即可,忽略了面料性能對服裝結構造型、服裝工藝選擇及最終穿著效果和功能的影響。殊不知,一件服裝徒有令人贊嘆不已的設計效果,沒有選擇合適的服裝材料來完成其造型,深化其創意是不能稱之為優秀的服裝設計作品的,不能熟練正確地選擇服裝材料的設計者是不能成為一名真正的設計師的。另一方面,藝術類的學生大部分文化功底不足,特別是理科基礎比較差,而“服裝材料學”課程的部分內容涉及物理、化學等學科領域,課程的理論性太強,內容深奧、抽象,不易理解,學生不感興趣。

(三)教學手段落后,教學方式單一

“服裝材料學”課程時刻保持與社會的時尚流行趨勢相適應。當今社會科技的發展和相關學科的進步日新月異,不斷涌現新型紡織纖維材料和新風格面料,而教材里部分內容相對陳舊,授課內容沒有及時更新;因為授課任務重,教師通常采用滿堂灌、填鴨式的單一教學方式,授課手段比較枯燥。

(四)與其他學科缺少銜接,與實踐環節、市場結合不夠緊密

“服裝材料學”課程教學過程中,與服裝設計、服裝結構、服裝工藝等相關學科的交叉滲透不夠,學生動手實踐和創新能力差。很多學生學完這門課程后,不能根據選擇的面料進行服裝結構準確處理,制作出紙樣;不能根據作品中選擇的材料不同相應地改變制作工藝等等。很多同學在學完了“服裝材料學”課程的知識后,仍然不會根據自己的服裝效果圖(設計稿)選擇合適的服裝材料,把握不準當前市場上流行的面料風格。主要是因為“服裝材料學”課程大篇幅講解的是織物的性能,而沒有將織物和服裝結合起來,理論知識缺少與實踐教學相結合。學生所學的理論知識沒有得到直觀的展示和實踐驗證,理論教學與實踐環節嚴重脫節。

二、“服裝材料學”課程教學模式的探索與實踐

根據多年的摸索和實踐,我們對“服裝材料學”課程開展了以下方面的教學改革與實踐。

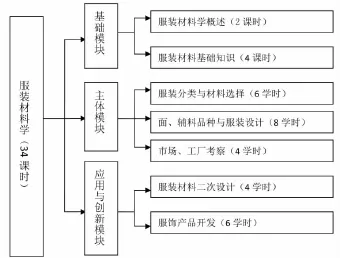

(一)革新“服裝材料學”課程體系

根據國際服裝教育發展方向和我國服裝產業需要,以及服裝藝術設計專業學生的特點,突出基礎理論知識的應用和實踐能力的培養;以應用為目的,加強基礎理論知識的針對性和適用性,科學設置“服裝材料學”課程的各個教學模塊。課程體系中刪除理論性強的部分,增加不斷涌現出的新工藝、新技術等內容,使“服裝材料學”課程的教學內容體系更豐富、更科學,增加新的應用型教學環節,突出服裝設計人才的知識交叉和應用能力的培養,構建有助于培養應用型服裝設計人才的“服裝材料學”課程體系。具體如圖1所示:

圖1 “服裝材料學”課程體系

該體系中,基礎模塊階段主要引導學生重視這門課程以及講授服裝材料的服用性能和風格特征的基礎理論。通過這個模塊的學習,學生能了解纖維、紗線、織物的分類等相關基礎知識,掌握常用織物的外觀和性能等特性,掌握服裝材料的舒適性、耐用性等服用性,掌握織物的光感、色感、質感、形感、舒適感等織物的風格特征及評定方法。主體模塊階段主要講授按服裝功用和風格兩個分類方法下各類服裝材料的選擇,天然纖維面料、化學纖維面料、毛皮和皮革面料、針織面料和蕾絲面料等織物風格與服裝造型設計、服裝結構設計、服裝工藝設計之間的緊密聯系,通過實地考察鞏固知識并掌握服裝材料發展及應用趨勢;應用與創新模塊中傳授服裝藝術設計專業特色,通過服裝材料二次設計和服飾產品開發實踐教學環節,調動學生的主動性和創新性思維。體現了以市場為導向,拉近課程與實踐的距離,突出應用型教學的特點,使課程體系更加完整。

(二)引導認識,激發學生對“服裝材料學”課程興趣

美國教育學家布魯納說過:“使學生對一門學科有興趣的最好辦法勢必使之知道這門學科是值得學習的。”為了引導學生正確認識“服裝材料學”這門課程的重要性,激發學生的興趣。我們主要做了以下方面工作:第一,在“服裝材料學”概述課中帶領學生欣賞歷屆畢業設計的優秀作品,讓他們用眼睛看,用手觸摸感覺作品的用材。同時講解作品用材與作品造型、結構、工藝等相協調和有待改進之處。第二,展示國內外著名服裝設計師經典作品用材的案例,令學生深刻領略大師們對服裝材料的強大的駕馭能力。第三,剪輯美國服裝設計師真人秀節目“天橋風云”中部分視頻,讓學生體會參賽設計師們如何運用服裝各種材料。第四,介紹幾篇關于服裝新材料的報道或文章,展示科學技術在服裝材料中的魅力。第五,介紹一些選購服裝時鑒別服裝面料的簡易方法,從而判斷服裝檔次及合理價格,以及在日常生活中去除服裝上頑固污漬和服裝防蟲、防掉色的小竅門,從多個角度引導他們,提高他們的興趣。

(三)優化教學手段,實行全方位的教學及考核

由于“服裝材料學”有些內容比較抽象,理論性強。在傳統教學中,學生面對靜止單調的課本和黑板,難免感到枯燥乏味,對所學的內容不理解。因此從課程內容的特點出發,用FLASH、3DMAX等計算機軟件制作成集文字、聲音、圖像、動畫于一體的教學課件。將纖維橫縱截面形態、三原組織立體形態圖、針織物成形過程等直觀地演示給學生,使復雜的信息簡單化,教學內容更豐富、形象、生動,充分調動學生的視聽感官。不僅提高了學生的學習興趣,而且加深了學生對知識的理解。

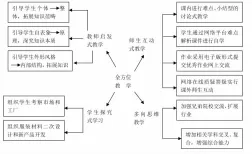

進一步提高“服裝材料學”課程的教學質量,還需要圍繞教學內容,探究更合理、有效的教學方式,改變傳統的填鴨式的單一教學方式,在注重基礎知識傳授的同時,還要激發學生積極主動思考,關注學生對知識的吸收掌握和應用能力。根據不同的授課內容和學習階段采用“啟發式教學+互動式教學+多向思維教學+學生探究式學習組合”的全方位教學方式進行授課,具體如圖2所示:

圖2 全方位教學方式示意圖

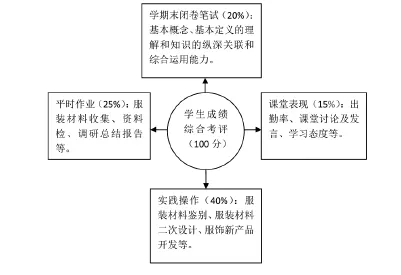

“服裝材料學”課程傳統的考核方式是以閉卷筆試為主的單一形式,既不能檢測學生對知識的綜合應用能力,也不利于培養學生的實踐能力和創新思維能力[2]。結合本門課程的特點,實行“閉卷考試+課堂表現+平時作業+實踐操作”的多元化考核,綜合評定學生成績。具體如圖3所示:

圖3 多元綜合考核示意圖

實踐證明,采用多方位、綜合性考評成績的方式,能激發學生主動學習,鼓勵他們積極參與討論、實踐等教學環節,有利于培養學生綜合運用知識的能力和動手實踐的能力。

(四)加強實踐訓練,拓展學科交叉空間

“服裝材料學”課程是一門與服裝藝術設計、服裝結構設計、工藝制作、生產、營銷等多門學科及實際應用聯系非常緊密的學科,是一門科學與藝術相互交融的學科。因此,在授課過程中要加強實踐訓練環節,從多方面拓展服裝材料學與其他學科的交叉空間,及時關注相關科研成果,拓寬學生視野。具體做法如下:

1.課堂上感觸實物。在講解纖維、紗線、面料分類與特性時,將各種材料分門別類,發給學生,讓他們通過視覺、觸覺、聽覺等方式感性認識服裝材料的外觀,軟、硬、光滑、粗糙、冷、暖特性及摩擦聲音等。還將常用的面料做成服裝套在人模上,展示面料與造型設計、結構設計和工藝設計的關系,強化了學生對抽象概念的感性認識。

2.課下收集實物。以布置課后作業的形式,讓學生在市區面料市場甚至到廣州面料市場和各種面料展銷會等免費索取各種面、輔料小樣,并標注其名稱、原料成份、紗支特數、組織結構、面料密度、克重、性能、風格特征、運用及價格等。將收集的材料制作成冊,形成材料庫,作為今后學習和運用的寶貴資料。在此過程中他們充分感受到不同面料的性能,進一步了解了不同面料的軟硬度、伸縮性、懸垂性等,并歸納出面料的風格特征,進而分析能用于何種款式、風格的服裝設計。在第二模塊后半段讓學生講演并分享各自的面料冊,擴充材料實物的范圍,加深印象,從而不單提高了學生的鑒別能力和實際運用能力,還鍛煉了學生的溝通能力、歸納總結、表達能力。

3.第二模塊最后4學時帶領學生到各大品牌專賣店、大型商場和服裝廠學習考察。了解和探討不同款式的服裝怎樣選擇材料,不同品牌服裝選擇和運用材料的特點、價格和銷售情況,并從顧客對品牌服裝的購買情況,反思服裝材料的使用是否與服裝主題一致,怎樣改動效果會更佳;研究不同的服裝材料在加工過程及使用方面的方法和技巧。進而探討不同品牌和不同風格服裝對于布料的選擇等,并寫成調研報告。在課堂上教師引導他們互相啟發,共同研討,幫助他們進一步理解材料與服裝設計、服裝結構、制作工藝及營銷等其他學科的關系,從而拓展了學科的交叉空間,加大了它們相互滲透的力度。

4.第三模塊教學中,讓學生自己設計色彩、圖案等,并帶領他們一道通過扎染、蠟染、印花、手繪、刺繡、抽紗、折疊、編織、鑲嵌、絎縫、貼綴等手法對服裝材料進行二次設計。同學們看到自己親手設計制作的作品感到非常自豪和喜悅。在服飾產品開發部分主要采用“實題實做”、“實題虛做”、“虛題虛做”、“虛題實做”等方式進行選題,并在教師指導下完成一系列(至少4套)產品開發、制作。至今,已有數套設計方案和產品被服裝企業采用。進一步激發了學生的興趣,還提高了他們的創新能力,促進學生把知識內化成自己的技能,教學效果大為改善。

三、結語

在幾年的教學過程中,圍繞服裝企業的用人特點,我們經過不斷調整課程體系,增強學生實踐動手能力,改進授課手段、方式,優化考核方式等探索和實踐,課堂教學效果取得了較好的成效。學生學習本課程的興趣進一步增強,在課堂上比以前更活躍,平時也更關注和研究服裝材料,對于增強該課程的教學實效性起到了一定的作用。我們應該與時俱進,因材施教,培養出適合現代服裝企業發展的應用型人才。

[1]楊莉.淺談面向藝術類專業《服裝材料學》課程的教學實踐[J].廣西輕工業,2011(6):139-140.

[2]羅軍.服裝材料學教學改革的探索與實踐[J].教育教學論壇,2013(1):71-72.

(責任編輯:劉帶)

Exploration and Practice of Teaching Reform in the Course of Fashion Art Design:A Case Study of the Course of Clothing Materials Science

LI Zu-hua

(College of Painting and Arts Design,Shaoguan University,Shaoguan 512005,Guangdong,China)

As for Clothing Materials Science,the main problems existed in the course teaching material capacity,student interest is not high,backward teaching technology,single teaching method,interdisciplinary coordination is not enough,teaching and the market and practice disjointed.Teaching process,reform the curriculum system;to stimulate students interest in learning,using modern teaching means and all-round teaching methods,closely linked to the market to strengthen operational training to effectively mobilize the clothing art design professional students interest in learning,training students'creative thinking and practical ability.

clothing materials science;teaching reform and practice;fashion design

J99

A

1007-5348(2016)07-0134-04

2016-04-30

韶關學院第十五批教育教學改革研究項目“基于‘應用型’人才培養的‘服裝材料學’教學改革探索與實踐”(SYJY20141568)

李祖華(1982-),男,江西進賢人,韶關學院美術與設計學院講師,碩士;研究方向:服裝設計、服裝與服飾文化。