海洋生態補償機制的研究現狀及其展望探析

王立安,許曉敏

(廣東海洋大學經濟管理學院,廣東 湛江 524088)

海洋生態補償機制的研究現狀及其展望探析

王立安,許曉敏

(廣東海洋大學經濟管理學院,廣東 湛江 524088)

基于目前我國開展生態補償的實踐活動,介紹海洋生態補償的概念,分析其依托的外部性理論、公共物品理論以及生態資本理論等三大理論基礎,同時從補償原則、補償主體與對象、補償客體、補償標準與補償方式等方面闡述海洋生態補償機制的研究現狀,并對海洋生態補償的深入研究進行展望。

海洋;生態補償;研究現狀;研究展望

一、引言

生態補償是為了實現生態保護和有效利用生態系統服務,主要采用政府和市場手段協調各利益相關者之間利益關系的一種制度安排。生態補償既可以保護持續惡化的生態環境,又可以通過經濟手段協調各利益相關者間的利益關系,有利于實現區域間的協調發展,為經濟社會的不斷發展提供保障。因此,國家在“十二五”規劃綱要中再一次明確了“按照誰開發誰保護,誰受益誰補償的原則,加快建立生態補償機制”,并在“十三五”規劃綱要中進一步強調要加快構建多元化生態補償機制,形成以財政支持與生態保護成效相掛鉤的機制。海洋生態補償則是為了實現海洋環境保護和海洋資源的持續發展,進一步推動海洋資源的可持續利用,運用經濟手段激勵保護海洋環境資源的行為,并協調海洋利益相關者間的各種利益關系的一種公共制度[1]。

目前,我國關于生態補償的研究主要集中在陸域生態系統,對海洋生態系統的相關研究起步相對較晚,研究內容也比較單一,主要集中在海洋生態補償的法規、制度和模式等的理論研究和探索階段,而應用研究較為貧乏。因此,總結海洋生態補償的研究現狀,對于積極開展國內海洋生態補償的理論研究、政策制定及實踐探索具有十分重要的意義。

二、海洋生態補償的內涵

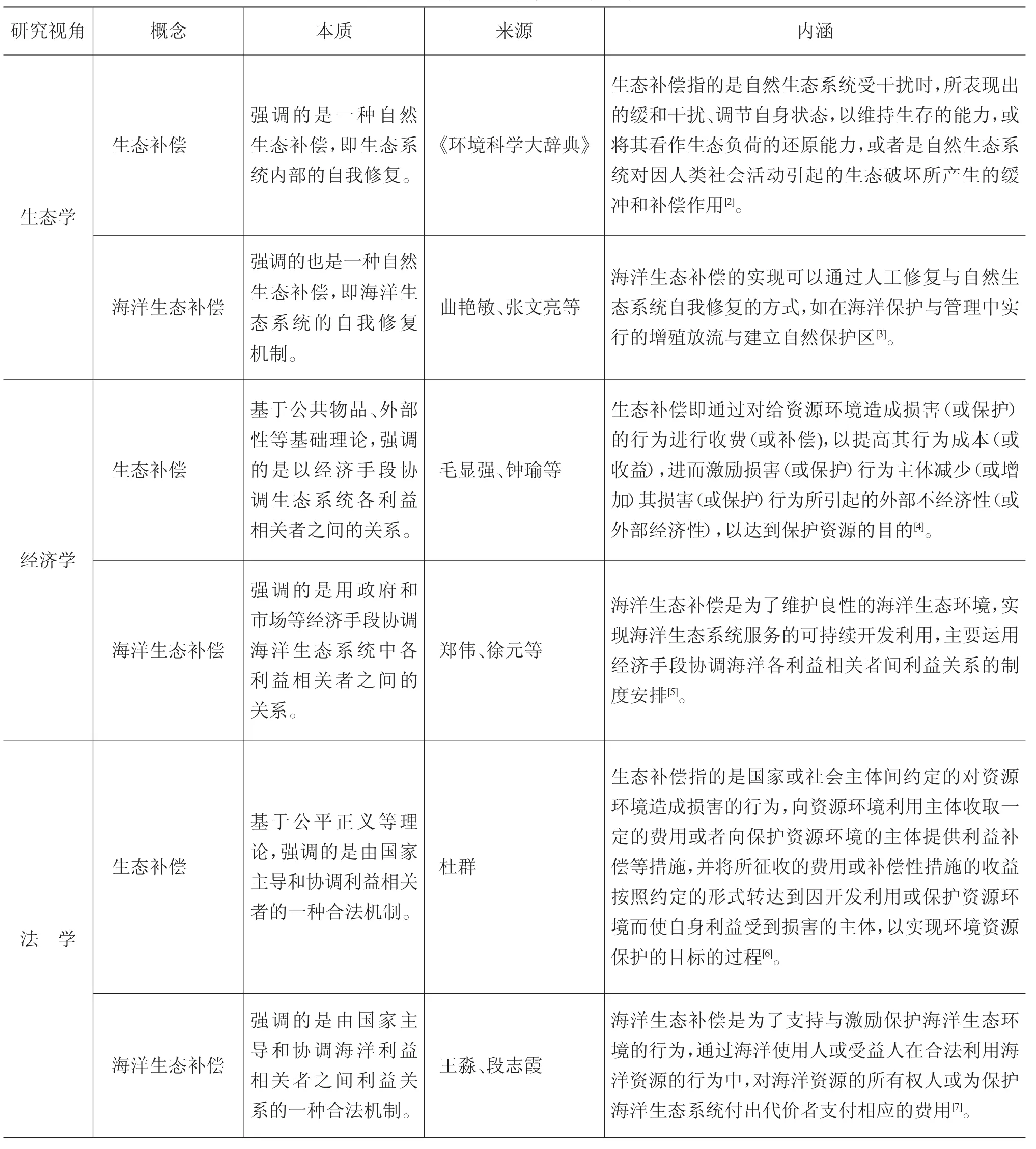

生態補償,在國際上通常稱為“生態服務付費”(Payments for Environmental Services,PES)或“生態效益付費”(Payment for Ecological Benefit,PEB)。在國外,“生態服務”或“生態效益”被認為是一種有形的產品,需要通過市場機制來實現,即只有支付足夠的費用才可以消費這種產品。迄今為止,國內外學者對生態補償的探索逐步深入,但由于研究視角和內容等的差異,對生態補償的內涵的研究并未形成較為統一的認識。通常,研究者們對生態補償內涵的理解主要是從生態學、經濟學以及法學這三個研究視角進行探討,海洋生態補償是在已有的生態補償理論研究的基礎上發展起來的,對其內涵的理解也可涵蓋上述研究視角(見下頁表)。

因此,綜合上述學者的觀點,本文認為海洋生態補償是為了實現海洋生態環境保護和海洋資源的可持續利用,以海洋生態保護成本及機會成本、海洋生態系統服務價值為依據,運用政府手段和市場手段來協調各利益相關者之間利益關系的一項公共制度。

三、海洋生態補償的理論基礎

國內外學者基于不同的理論基礎,從不同的視角分析了實施生態補償緊迫性和可行性。目前,對海洋生態補償理論基礎的研究主要集中在外部性理論、公共物品理論和生態資本理論等理論。基于各種基礎理論,確定出海洋生態補償的主體、對象、客體及標準等,進而保證了海洋生態補償機制的順利推進,推動海洋生態補償實踐的不斷發展。

(一)外部性理論

經濟學上的外部性,通常是指某個經濟主體對另一個經濟主體產生的一種外部影響,而這種外部影響并不可以通過市場價格進行買賣[8]。概括地說,外部性即收益和成本具有不對等性,表現為一部分人付出了成本卻并未取得相應的收益,稱之為外部經濟;反之,另一部分人可能取得了收益卻并未付出相應的成本,稱之為外部不經濟。生態補償是通過市場手段對生態資源的外部性進行修正,對給生態資源帶來外部經濟性的群體給予補貼,增加其收益,進而激勵其不斷增加供給行為,而對造成外部不經濟的污染制造者予以罰款、征稅等,提高其行為的邊際成本,從而減少供給量,用制度強制約束或激勵企業的生態外部性行為[9]。

生態補償與海洋生態補償內涵研究視角對比表

海洋資源屬于一種公共資源,其所提供的產品與服務具有公共物品的特性,由此人們在進行海洋活動過程中會不可避免地產生外部性行為。在經濟學上,可以通過“庇古稅”路徑和科斯的“產權”路徑來使外部性實現內部化。“庇古稅”指的是運用收稅、補貼等經濟手段將外部性內部化,強調政府完全可以通過征收資源稅等方式解決生態補償問題,徹底否定了市場在生態補償中所具有的作用;科斯的產權理論則是認為實現資源的最優配置需要進行市場交易或自愿協商,政府干預并不是唯一解決市場失靈的方法,在一定條件下,可用市場交易或自愿協商等方式來解決外部性問題,政府需要界定和保護產權[10]。在具體的海洋生態補償實踐活動中,可根據其實際情況,基于外部性理論,采用適合海洋生態系統持續發展的生態補償政策。

(二)公共物品理論

公共物品是相對私人物品而言的,指的是個體對該類物品的消費不會造成其他人對其消費的減少,具有非排他性(即個體在消費該類物品時,無法阻止其他人同時消費該類物品)和非競爭性(即指該類物品在被提供以后,其他人消費該類物品時不需要額外成本)的特征。公共物品由于具有這兩種特性,故容易導致“搭便車”的問題和產生“公地悲劇”的現象。

海洋生態系統所提供的產品與服務屬于公共物品,具有非排他性及非競爭性這兩個特殊的基本屬性。因此,只有通過政策、制度對現有的經濟活動進行指導和調控,解決公共物品的兩個基本屬性問題,才能夠合理利用海洋生態系統服務,維護海洋生態環境,為實現海洋生態系統的可持續發展提供保障。公共物品理論對解決海洋生態補償中的主體及確定利益相關者之間的權利、義務關系具有重要的理論意義。

(三)生態資本理論

生態資本理論是將生態系統所提供的產品和服務視為一種資源,一種生產要素,具有生態效益價值,生態資本即為此種產品、服務或者生態效益價值[11]。陶建格將生態資本理論研究生態補償涉及的主要內容概括為:生態環境資本的具體范圍、生態環境資本的稀缺性、基于勞動價值論生態資本觀、生態環境資本的社會屬性和自然屬性及生態環境資本的總經濟價值論五個方面[12]。海洋生態資本指的是能夠通過直接或間接的方式對人類社會經濟生產造成影響,并能夠提供有用的產品流或服務流的海洋生態資源[13]。海洋生態系統蘊含著豐富的生態資源,為人類社會的生存和發展提供了基礎和保障。具體來說,海洋生態系統提供了供給服務(如食品生產、原料生產、氧氣提供等)、調節服務(如氣候調節、廢棄物處理、干擾調節等)、文化服務(如科研價值、休閑娛樂等)以及支持服務(如初級生產、營養物循環等)這4組服務共14類服務[14]。這些產品和服務是人類社會經濟發展的重要基礎,為人類社會的可持續發展帶來了巨大福利。Costanza等對全球生態系統年服務價值進行了評估,其中海洋生態系統年服務價值為20 949×108元/a,約占總服務價值的63%[15]。陳仲新等參照Costanza等的研究成果,對中國生態系統的服務功能進行了評估,估算出中國生態系統(陸地、海洋)效益的總價值為77 834.48×108元/a,其中海洋生態系統服務所具有的價值為21 736.02億元/年[16]。張朝暉等對桑溝灣生態系統服務價值進行研究,研究得出桑溝灣2003年總服務價值為6.07×108元,平均單位海域面積的服務價值為4.24×106元[17]。隨著研究人員對海洋生態系統服務價值研究的逐步深入,人類漸漸認識到海洋生態系統所蘊含的巨大價值,為了可持續開發海洋生態系統,人類認識到不能僅僅只開發利用海洋資源,也需要對海洋資源進行適當的投資,對進行海洋活動而引起的環境損害行為采取賠償措施,進而可持續利用海洋資源。

海洋生態補償的理論基礎不僅局限于以上三類基礎理論,還涉及可持續發展理論、環境公平正義理論、行政補償理論(公共負擔平等說、特別犧牲說)等等。基于不同的理論基礎,研究的視角有所差異,進而促進海洋生態補償的研究朝著縱深方向發展。

四、海洋生態補償機制的研究現狀

生態補償機制就是依據生態系統服務價值、生態建設成本以及發展機會成本,通過政府和市場兩種手段,調節生態系統利益相關者之間利益關系的一種公共制度[18]。海洋生態補償機制則是為了維護和改善海洋生態環境的一種制度安排。具體地說,是通過創新海洋資源管理體制來實現對海洋生態系統開發過程中所產生的外部成本進行內部化,讓海洋生態損害者或因生態保護而受益的群體支付一定的費用,并促成為增加海洋生態系統服務功能做出貢獻者的投資能夠取得較為公平合理的回報[19]。建立海洋生態補償機制是進行合理開發和利用海洋資源、實現海洋生態系統可持續發展的重要舉措,能夠促進社會主義和諧社會的構建進程。鑒于海洋生態系統的特殊性,構建科學合理的海洋生態補償機制相對困難,亟待解決海洋生態補償主體及對象、補償多少以及補償資金來源等一系列基本問題。為此,必須堅持科學的補償原則,明確海洋生態補償的補償主體、客體及對象,確立科學的海洋生態補償標準,采用恰當的補償方式,建立起切實可行的海洋生態補償機制。

(一)補償原則

基于研究視角領域的不同,研究人員在概括生態補償原則方面存在著一些微弱的差異。李文華等將生態補償的原則概括為以下四個方面:一是破壞者付費原則;二是使用者付費原則;三是受益者付費原則;四是保護者取得補償原則[20]。王豐年提出生態補償應按照公平原則、誰污染誰賠償、誰受益誰補償、循序漸進以及有效性這五個原則進行[21]。歐陽志云等根據生態環境問題的特征,認為建立生態補償機制因遵循以生態系統服務功能為科學基礎的原則、保護生態者受益的原則、受益者補償的原則、政府主導全社會參與的原則、權利與責任對等的原則等[22]。海洋生態補償離不開已有的生態補償理論,本文根據上述觀點將其補償原則概括為以下幾點:第一,堅持保護者受益原則,即對海洋生態環境保護做出貢獻者應該得到一定的補償,鼓勵其參與更多的海洋生態保護活動;第二,堅持受益者補償原則,即享受海洋生態服務受益群體需支付相應的費用,以保護海洋生態系統持續發展;第三,堅持公平公正原則,海洋生態補償的順利實施需要補償主體和補償對象之間進行博弈協商,以確定公正合理的補償標準;第四,堅持法治原則,任何海洋活動均不能脫離法律范圍,海洋活動的各參與者要依法進行海洋活動,進行海洋生態補償也需按法律實施。

(二)補償主體與對象

對海洋生態補償主體和對象的確定,首先需要找出海洋活動的利益相關者,由于海洋具有整體性、空間的立體性以及水體的流動性等特征,使得海洋生態補償中各利益相關者之間的關系更加復雜。海洋生態補償的主體和補償對象都屬于利益相關者,對其進行準確界定,是海洋生態補償機制的基礎。海洋生態補償的主體包括因接受海洋生態系統服務功能的受益者以及海洋生態系統的破壞者。李瑩坤將海洋生態補償的主體概括為三個方面[23]:(1)海洋生態系統服務功能的使用者;(2)海洋生態系統的破壞者;(3)因保護海洋生態系統而受益者。程功舜從法律的領域出發,認為法律關系上的補償主體指的是補償法律關系的參加者,主要包括補償權利的享有者、補償義務的承擔者以及補償的具體實施者[24]。

海洋生態補償的對象應是指海洋活動中的受害者以及對恢復和提高海洋生態系統服務功能價值的貢獻者。李瑩坤也將其歸納為三個方面[23]:(1)海洋生態資源的所有者;(2)保護海洋生態資源的建設者;(3)因海洋資源的使用或保護而使利益遭受損失者。

綜合相關文獻,本文認為海洋生態補償的主體包括海洋生態系統服務功能的受益者、海洋生態資源破壞者以及因海洋生態保護而受益的群體,主要有受特定海洋活動影響的政府(包括中央政府和地方政府)、社會組織、企業及公眾個人。海洋生態補償的對象包括:海洋活動中的受害者、生態系統的建設及保護者以及減少生態破壞者。

(三)補償客體

生態補償客體主要包括兩類,其一是自然資源客體(作為資產狀態存在的),其二是自然生態客體(作為有機狀態背景而存在的生態、環境系統)[25]。鄭苗壯等指出海洋生態補償的客體是補償主體和補償對象共同所指的對象,也就是生態補償的標的,海洋生態系統所提供的服務及產品都為公共產品,開發和利用海洋生態資源,可能會引起海洋生態損害或增益,從而產生提供的海洋生態系統服務受損或收益。因此,海洋生態補償的客體可以總結為海洋生態系統所產生的自然資源,即海洋生態系統提供的產品和服務。

(四)補償標準

海洋生態補償標準是實現海洋生態補償的依據,在海洋生態補償機制中發揮著至關重要的作用,其目的是要找出補償主體和補償對象共同接受的補償額度,進而為實現海洋生態系統的可持續發展提供保障。苗麗娟等認為,海洋生態補償標準應立足于保護建設成本、生態損害成本、生態治理與修復成本及發展機會成本進行核算來確定。理論上,海洋生態補償的最低標準應為保護建設成本與機會成本之和,但在實踐中,通常是在理論補償額度的基礎上,通過協商博弈的方法,確定海洋生態補償主體和對象雙方都認可的相對公平的補償標準[26]。王金坑等也指出,海洋生態補償依據和標準的制定,主要是根據恢復受損海洋生態系統的成本進行計算,具體包括:海洋生態環境的喪失和海洋環境功能損害的損失;海洋生物物種、種群和群落的損失;生態系統能量流動和物質循環等基本功能的損失;為修復、恢復及異地修復、恢復上述海洋生態損害而需要支付的費用;為上述目的而支付的檢測、監測和評估等費用;對于一些圍填海項目還可以通過建立一系列生態—經濟模型來評估填海造地生態損害的價值以及被填海域作為生產要素的價值[27]。劉慧等認為,海洋生態補償標準的界定需要綜合考慮海洋生態保護方的投入、受益方的獲利、生態破壞的修復成本、生態系統服務功能的價值等因素,補償標準應以海洋生態環境保護者的投入成本、海洋生態損害的機會成本以及受損海洋生態環境的修復成本三者的總和為下限;補償標準的上限則應是海洋生態系統服務功能的價值,在實際中,可按照補償主體與對象雙方達成的協議進行補償[28]。

從以上學者的觀點可以看出,海洋生態補償標準的確定涉及多個方面,包括海洋生態保護成本、生態損害成本、發展機會成本以及海洋生態系統服務價值等。理論上,海洋生態補償應以海洋生態系統服務價值為最高標準,但由于海洋生態系統的特殊性及核算方法的局限性,使得其服務價值的估算十分困難,即使能夠估算出其價值,估算的結果往往也類似天文數字,并不能將其應用到實際補償標準之中。因此在實踐中,海洋生態補償標準通常是參照海洋生態系統服務價值,依據海洋生態保護成本、生態損害成本及發展的機會成本來進行計算,通過海洋生態補償主體和對象之間進行博弈協商,確定雙方都能夠接受的相對公平的補償額度。

(五)補償方式

選擇恰當的海洋生態補償方式對海洋生態補償機制的建設十分重要,海洋生態補償方式的選擇應充分考慮海洋活動的具體形式、補償主體與補償對象的特點。不同研究者對海洋生態補償方式的概括有所差異,Elliott M和Cutts ND認為海洋資源生態補償可以分為經濟補償、資源補償和生境補償三種方式[29]。程功舜根據被補償者的利益需求認為海洋生態補償需要綜合考慮各方面的因素,將我國目前采取的幾種主要補償方式概括為:經濟補償(包括采用最常用財政轉移支付、補償金、實物、信用擔保的貸款、補貼、貼息等形式,也包括采用低保制度、生態移民安置及政府紅利的方式進行)、智力補償(即補償者開展智力服務)、政策補償(包括中央政府在內的縣級以上政府,在法定的權限范圍內,制定一系列的優惠措施鼓勵海洋生態環境建設和保護行為,抑制破壞海洋生態環境的行為)、市場補償(建立環境產權市場,鼓勵海洋排污權和海洋資源使用權等權利交易,實現市場在海洋生態保護中的調節作用)以及海洋生態自我修復能力補償。譚秋成指出,生態系統服務可能局限在某一特定范圍,由社區內部成員共享,因此,生態補償機制還應包括社區內部補償[30]。鄭苗壯等根據海洋生態補償的運行機制,將海洋生態補償方式分為政府補償和市場補償兩類,并指出國內海洋生態補償以政府補償為主,采用強制性的行政手段解決海洋生態補償問題;市場補償方式是政府補償方式的補充,但隨著我國海洋生態補償制度的建立與完善,應充分利用市場機制的激勵作用,發揮其方式靈活、管理運行成本低等優勢。

基于上述學者觀點,筆者認為,海洋生態補償方式的選擇需要結合海洋生態系統的實際情況,綜合利用政府和市場兩種手段,建立以政府補償為主、市場補償為輔的多元生態補償方式。政府可以通過財政轉移支付、政策支持以及征收生態補償稅等方式實現海洋生態補償;同時,也要充分發揮市場的作用,培育資源市場,使資源資本化,通過海洋活動利益相關者之間的博弈協商實現合理的海洋生態補償。

五、總結與展望

2005年以來,國務院每年都將生態補償機制建設列為年度工作要點,黨的十八大和十八屆三中全會都明確強調了要建立生態補償制度。目前,我國森林、流域等陸域生態系統的生態補償理論研究與實踐探索逐步走向成熟,使得海洋生態補償的研究也取得了較快的發展,但仍面臨著以下問題:

首先,我國海洋生態補償的理論研究仍顯不足,缺乏整體性與一致性。研究者均基于各自的研究領域,對海洋生態補償的概念、補償主體與對象、補償客體以及補償標準方式等的界定各不相同,且對海洋生態學、經濟學、計量學等支撐的基礎理論研究相對匱乏。其次,海洋生態補償的政策法規建設嚴重滯后,法律制度不健全。海洋生態補償的權利分割、海洋污染損害等方面的法律制度不完善,不能有效地為海洋生態補償順利實施提供法律保障。再次,政府部門管理工作不到位。政府在海洋生態補償政策制定、管理和監管等方面均存在不足,政府管理部門工作效率也十分低下,影響我國海洋生態補償制度建設。最后,海洋生態補償的資金來源單一。目前我國的生態補償仍以政府補償為主,資金來源較為單一,使得生態補償標準偏低,影響利益相關者的積極性和生態環境修復進程。

針對海洋生態補償面臨的問題,筆者認為可以從以下幾點對海洋生態補償進行展望:第一,加強對海洋生態補償的理論和實踐研究,形成比較規范科學的理論體系,并將其應用于具體的海洋區域,將理論與實踐相結合,促進海洋生態補償理論與實踐的持續發展。第二,完善相關法律法規,建設長效海洋生態補償法律機制,做到“有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究”。第三,政府要積極發揮其作為海洋生態補償主體的作用,加快推進海洋生態補償制度建設的進程,從國家層面上建立政府統籌、多層次、多渠道的海洋生態補償機制。第四,擴寬融資渠道,建立良性的海洋生態補償融資機制,加快推進資源使用權、排污權交易等市場化的海洋生態補償模式,從而使補償資金來源多樣化,為海洋生態補償的實踐提供資金保障。

[1]丘君,劉容子,趙景柱,鄧紅兵.渤海區域生態補償機制的研究[J].中國人口·資源與環境,2008,(2):60-64.

[2]環境科學大辭典編委會.環境科學大辭典[M].北京:中國環境科學出版社,1991:326.

[3]曲艷敏,張文亮,王群山,馬志華.海洋生態補償的研究進展與實踐[J].海洋開發與管理,2014,(4):103-106.

[4]毛顯強,鐘瑜,張勝.生態補償的理論探討[J].中國人口·資源與環境,2002,(4):40-43.

[5]鄭偉,徐元,石洪華,等.海洋生態補償理論及技術體系初步構建[J].海洋環境科學,2011,(6):877-880.

[6]杜群.生態補償的法律關系及其發展現狀和問題[J].現代法學,2005,(3):186-191.

[7]王淼,段志霞.關于建立海洋生態補償機制的探討[J].中國漁業經濟,2008,(3):12-15.

[8]張玉卓.基于經濟學理論的生態補償標準分析[J].經濟研究導刊,2015,(26):8-9.

[9]胡儀元.生態補償的理論基礎再探——生態效應的外部性視角[J].理論探討,2010,(1):70-73.

[10]鄭苗壯,劉巖,彭本榮,饒歡歡.海洋生態補償的理論及內涵解析[J].生態環境學報,2012,(11):911-915.

[11]郭升選.生態補償的經濟學解釋[J].西安財經學院學報,2006,(6):43-48.

[12]陶建格.生態補償理論研究現狀與進展[J].生態環境學報,2012,(4):786-792.

[13]鄭冬梅.海洋生態補償制度研究基礎與拓展研究[J].福建行政學院學報,2014,(5):91-99.

[14]陳尚,張朝暉,馬艷,等.我國海洋生態系統服務功能及其價值評估研究計劃[J].地球科學進展,2006,(11):127-133.

[15]Costanza R,Agre R,De Groot,et al..The value of the world’s ecosystem and natural capital[J].Nature,1997,(7):253-260.

[16]陳仲新,張新時.中國生態系統效益的價值[J].科學通報,2000,(1):17-113.

[17]張朝暉,呂吉斌,葉屬峰,朱明遠.桑溝灣海洋生態系統的服務價值[J].應用生態學報,2007,(11):540-547.

[18]鄭冬梅.海洋自然保護區生態補償探析[J].海洋開發與管理,2008,(11):96-102.

[19]賈欣,王淼.海洋生態補償機制的構建[J].中國漁業經濟,2010,(1):16-22.

[20]李文華,劉某承.關于中國生態補償機制建設的幾點思考[J].資源科學,2010,(5):791-796.

[21]王豐年.論生態補償的原則和機制[J].自然辯證法研究,2006,(1):31-35.

[22]歐陽志云,鄭華,岳平.建立我國生態補償機制的思路與措施[J].生態學報,2013,(3):686-692.

[23]李瑩坤.海洋生態補償的幾個關鍵問題研究[J].科技與企業,2015,(19):106-107.

[24]程功舜.海洋生態補償的法律內涵及制度構建[J].吉首大學學報:社會科學版,2011,(4):123-127.

[25]廖一波,壽鹿,曾江寧,徐曉群.我國海洋生態補償的研究現狀與展望[J].海洋開發與管理,2011,(3):47-51.

[26]苗麗娟,于永海,索安寧,等.確定海洋生態補償標準的成本核算體系研究[J].海洋開發與管理,2013,(11):68-75.

[27]王金坑,余興光,陳克亮,王炳坤.構建海洋生態補償機制的關鍵問題探討[J].海洋開發與管理,2011,(11):55-58.

[28]劉慧,黃秉杰,楊堅.山東半島藍色經濟區海洋生態補償機制研究[J].山東社會科學,2012,(11):142-145.

[29]Elliott M,Cutts ND.Marine habitats:Loss and gain,mitigation and compensation[J].Marine Pollution Bulletin,2004,(49):671-674.

[30]譚秋成.關于生態補償標準和機制[J].中國人口·資源與環境,2009,(6):1-6.

Research Status and Prospect of Marine Ecological Compensation

WANG Li-an,XU Xiao-min

(Institute ofEconomics&Management,GuangdongOcean University,Zhanjiang524088,China)

Based on the current research situation of China’s marine ecological compensation.This paper introduces the connotation of the concept of marine ecological compensation,which relies on the externality theory,public goods theory and the theory of ecological capital theory.The marine ecological compensation mechanismis expounded fromthe principle ofcompensation,compensation subject and object,the object of compensation,compensation standard and compensation etc.,and has carried on the forecast to the research of marine ecological compensation.

marine;ecological compensation;research status;research prospects

F205

A

1673-291X(2016)22-0025-06

[責任編輯吳高君]

2016-07-08

廣東省自然科學基金(2014A030313603);廣東省哲學社會科學規劃項目(GD12YGL04);廣東省高校優秀青年教師培養計劃項目(YQ2014001);廣東省哲學社會科學規劃項目(GD13CYJ13);國家海洋局國家海洋重大公益專項(201305019);廣東海洋大學博士科研啟動項目(E11097)

王立安(1980-),男,寧夏銀川人,副教授,博士后,從事海洋生態資源評估、部門經濟管理的教學與工作研究。