轉移流視角下甘州區土地利用動態變化及空間集聚特征①

王怡睿,石培基,張學斌,胡艷興,謝作輪(西北師范大學地理與環境科學學院,蘭州 730070)

轉移流視角下甘州區土地利用動態變化及空間集聚特征①

王怡睿,石培基*,張學斌,胡艷興,謝作輪

(西北師范大學地理與環境科學學院,蘭州 730070)

以甘州區為案例探討了轉移流視角下的土地利用動態變化及空間集聚特征,以為甘州區土地利用空間布局,濕地保護與建設提供參考。研究結果表明:①甘州區自然保留地占絕對優勢,耕地、林地、牧草地和水域比例較低,說明后備土地資源較為充足,具有一定發展潛力;②耕地與建設用地、牧草地之間的地類變化是該地區的主要土地利用轉移地類,耕地、牧草地和自然保留地是各地類中主要的轉移流;③建設用地的活躍度不斷增大,2006—2011年達到3.16%,主要原因是城市用地面積擴張,來滿足中心城區擴張的增長需求;④地類轉移波動度變化主要表現為林地和水域之間的相互轉換,波動度均達到最大值2.000 0;⑤各類土地利用變化的空間分布構成了以中心城區為中心,以不斷增長的建設用地為內圈,以牧草地轉為耕地這種轉移地類為外圈的環形結構;⑥空間集聚表現出熱點區域逐年增加,有向南擴張,沿水系展布的特征。

土地利用;土地轉移流;空間集聚;甘州區

在“人口-資源-環境-發展(PRED)”復合系統中,土地資源處于基礎地位[1]。關于土地利用/覆被變化(LUCC)的研究始于1995年,在歷經了近20年發展變化的今天,LUCC研究始終是全球變化研究的熱點之一[2-8]。土地利用深刻地揭示了人類快速發展的生產系統與生態環境系統之間的密切關系,至此,LUCC的研究重點也擴展到“陸地人類與環境系統(terrestrial human-environment,T-H-E)”[9]。土地利用變化主要有兩種類型,用途轉移(或地類變更)和集約度變化[10]。其中,通過用途轉移使某種土地類型面積增大,以期提高土地產出,是土地利用變化的發展方向之一。目前已有許多學者對土地利用動態變化進行了深入分析和探究,主要表現在以下幾個方面:①在遙感解譯的基礎上,利用綜合土地利用動態度和單一土地利用動態度等指標,對土地利用變化特征和空間格局進行分析,最后為土地可持續利用提供參考[11-13];②以土地利用變更數據為基礎,利用軟件建立土地利用轉移矩陣,進一步對區域土地利用變化過程和驅動力因素等進行探究[14-17];③運用元胞自動機模型和 CLUE-S模型等對土地利用時空格局進行了預測與模擬,以期為土地利用規劃提供參考[18-19]。近年來,一些學者引入流的觀點,運用“土地系統信息熵”來衡量土地利用的均衡性與穩定性[20-21],對于地類轉移關系、方向屬性等進行綜合分析,仍然是土地科學目前研究的重點之一。

甘州區以綠洲灌溉農業為主,是甘肅省重要的商品糧生產基地。隨著社會經濟的發展、人口數量的增長,土地供需矛盾日漸突出,生態環境也更加脆弱。本文將“波動度”[22]引入土地利用轉移流的計算,評價了土地利用動態變化,分析了該地區土地利用空間集聚特征,以期為河西走廊綠洲型城鎮、新絲綢之路經濟帶和生態城市等建設提供科學依據。

1 研究區概況及數據來源

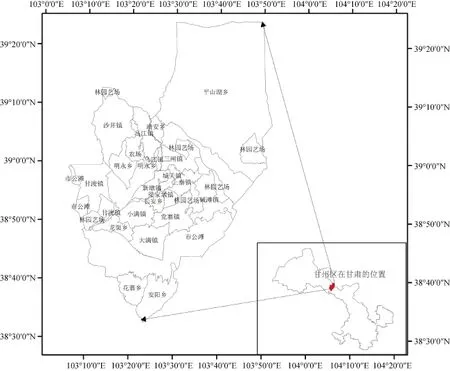

甘州區(100°04′ ~ 100°52′ E,38°32′ ~ 39°24′ N)位于甘肅省河西走廊中部張掖市(圖1),素有“塞上江南”之稱。甘州區總面積4 240 km2,主要為溫帶大陸性氣候,年降水量113 ~ 120 mm,蒸發量2 047 mm,常年日照時數3 085 h,境內有黑河、酥油口河、大野口河和山丹河等河流貫穿而過。

本研究數據主要來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云 1985年、1995年、2000年、2006年和2011年5個時期Landsat TM和ETM衛星遙感影像。通過幾何糾正、圖像增強等影像處理后,用ERDAS軟件進行人機交互解譯。最后檢驗解譯結果,總體精度達到90% 以上,可以達到研究的基本要求。土地利用分類根據中華人民共和國土地管理行業標準——縣級土地利用總體規劃編制規程(TD/T縣級規程—2010),結合甘州區實際情況,將研究區內土地利用類型分為耕地、林地、牧草地、建設用地、水域、自然保留地6類。

圖1 甘州區示意圖Fig. 1 Schematic diagram of Ganzhou District

2 研究方法

2.1 土地轉移流

基于“物質流”的概念,將其引入土地利用動態變化的分析,定量描述土地利用類型轉換的過程。對任何一種土地利用類型而言,某種地類在一定的時段內進行的土地利用用途轉移經量化后即得“土地利用轉移流”,是該地類參與土地利用用途轉移的總量。土地利用類型由某一種目標地類轉為其他地類的土地面積的變化量稱作“轉出流”,由其他地類轉為某一種目標地類的土地面積的變化量稱作“轉入流”。“轉入流”與“轉出流”的和即為“土地利用轉移流”,“轉入流”與“轉出流”的差則稱為“土地轉移流凈值”。公式[20]為:

式中:Lf表示土地利用轉移流;Lin表示轉入流;Lout表示轉出流;Lnf表示土地轉移流凈值。其中,當Lnf>0時,表示凈流入;當Lnf<0時,表示凈流出。

2.2 土地利用動態度

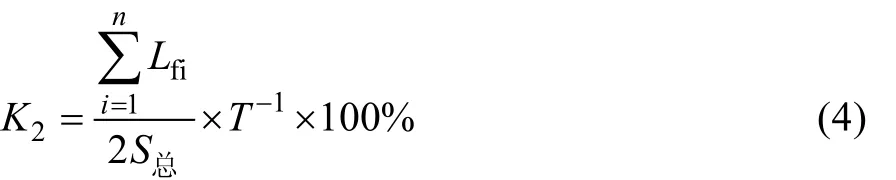

土地利用動態度是描述不同土地利用類型在一定范圍和一定時段內的面積變化的定量化指標,用來反映各種土地利用類型的變化速度,進而分析區域的空間差異[23-26]。一般地,把土地利用動態度分為單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度。土地利用轉移流的視角下,單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度公式[20]為:

式中:K1和K2分別表示單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度;Lnf為土地轉移流凈值; Lfi為第i類土地利用類型的土地利用轉移流;S為某種土地利用類型研究初期的面積;S總為研究區域總面積;T為土地利用變化時段。

2.3 土地利用活躍度

土地利用動態度可以較好地衡量土地利用變化的速度,卻不能反映土地系統中各種土地利用類型的穩定性和均衡性。活躍度是針對某類用地的轉入、轉出展開研究的,用來表達該種地類在特定時間內的穩定程度[22]。土地利用活躍度計算公式[20]為:

式中:A表示土地利用活躍度;Lf表示土地利用轉移流;Lin表示轉入流;S為某種土地利用類型研究初期的面積;T為土地利用變化時段。其中,A的值越高,說明該類地類土地利用變化越活躍;反之,說明該類地類土地利用變化越穩定。

2.4 地類轉移波動度

波動度用來研究不同土地利用類型間轉移的波動情況[22]。為了更全面地了解土地利用動態變化的情況,除了土地利用動態度和土地利用活躍度兩個指標以外,又引入了表征各種地類間轉移高低變化的指標,即地類轉移波動度。其計算公式[22]為:

式中:C是變異系數,δ2為標準差,x為均值。Ci為總波動度,表征某地類轉換為其他地類的波動情況;Cij表示變異系數矩陣中第 i行第 j列用途轉換的變異系數。其中,C是衡量地類轉換的一個統計量,能夠很好地反映地類轉換過程中的波動度,其值越大,說明波動性越大,對某種地類而言,轉換為其他地類的可能性就越大;其值越小,說明波動性越小,該地類就越穩定。

3 結果與分析

3.1 土地利用空間分布特征

研究期間甘州區土地利用結構變化呈現出總體較為穩定,個別地類數量變化緩慢起伏的發展趨勢:建設用地和林地分布呈團塊狀;牧草地沿水系帶狀分布;耕地和自然保留地以片狀分布;水域分布呈現帶狀(圖2)。其中,自然保留地面積所占比例最大,耕地和牧草地次之,建設用地、林地和水域面積所占比例均很小(表1)。

表1 不同時期甘州區土地利用分布及結構變化Table1 Land use types and changes in Ganzhou District in different periods

近30年耕地面積連續增長,比重不斷增大,是國家“保護基本農田”政策實施及河西走廊商品糧基地建設的結果。建設用地面積也呈現出持續增長的狀況,表現中心城區不斷擴張,用地面積增加。林地面積總體增大,主要原因是政府落實退耕還林還草政策,使林地數量增加、質量提高。牧草地面積連續減少,這與人類活動、城市擴張息息相關。水域面積不斷減少,很可能受人類侵占河道等行為活動的影響。自然保留地在所有土地利用類型中所占比例最大,但比例連年降低,是因為建設用地占用自然保留地,開發耕地,土地需求不斷增大,加之實施生態退耕還林還草政策。

3.2 土地利用動態變化特征

3.2.1 土地利用轉移流 計算研究時段內甘州區土地利用變化數值(表2),再利用ArcGIS9.3軟件計算土地利用轉移矩陣(表3),結果表明不同地類之間轉移流數值差異較大,主要表現為耕地、牧草地和自然保留地的轉移流較大且增減變化明顯,建設用地、林地和水域的轉移流均很小且變化幅度較小;不同時段內同種地類的轉移流數值也表現出很大的不同,在5個研究時段內,耕地、林地和水域的累計貢獻率較為穩定;建設用地的累計貢獻率表現出高(11.65%)-低(3.13%)-高(11.46%)-低(5.33%)-低(6.44%);牧草地和自然保留地的累計貢獻率都穩定地保持在 10% ~35%。

圖2 不同時期甘州區土地利用空間分布格局Fig. 2 Spatial distributions of land use patterns in Ganzhou District in different periods

表2 不同時期甘州區土地利用動態變化Table2 Land use dynamic changes in Ganzhou District in different periods

續表

表3 不同時期甘州區土地利用轉移矩陣(hm2)Table3 Transfer matrix of land use in Ganzhou District in different periods

3.2.2 土地利用轉移流凈值 1985—2011年,耕地增加 222.20 hm2,占總面積比重由 24.47% 增為30.41%;建設用地增加 51.98 hm2,占總面積比重由2.73% 增為3.93%;林地增加11.16 hm2,占總面積比重由2.30% 增為2.62%;牧草地減少113.96 hm2,占總面積比重由21.60% 降為18.69%;水域減少23.53 hm2,占總面積比重由 3.73% 降為 3.09%;自然保留地減少147.85 hm2,占總面積比重由45.18% 降為41.26%(圖3)。在各研究時段內,建設用地持續增加,自然保留地不斷減少,其他用地類型增減變化不同。變化幅度較大的是1995—2000年和2006—2011年這兩個變化時段:1995—2000年顯著變化于耕地的大幅增加和牧草地的大幅減少,2006—2011年主要變化的是耕地的持續增加和自然保留地的大量減少,政府進行了《甘肅省耕地質量管理辦法》、《甘州區農業綜合開發土地治理項目》、《甘州區土地整理開發復墾項目》等一系列重點措施和實施項目,到2011年底共增加耕地面積95.36 hm2。

圖3 不同時期甘州區土地轉移流凈值Fig. 3 Net flows of land use transfer in Ganzhou District in different periods

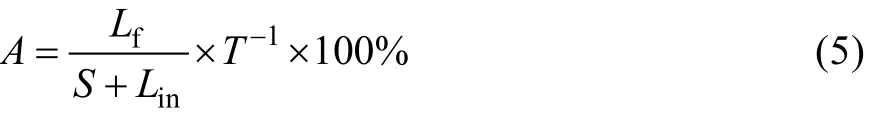

3.2.3 土地利用動態度 研究期間,各種地類單一土地利用動態度的變化差異較大,較為明顯的是1995—2000年和2006—2011年(圖4)。1995—2000年,耕地為2.31%,建設用地為1.98%,林地為-0.84%,牧草地為-2.17%,水域為-2.04%,自然保留地為-0.12%,此時段各地類單一動態度大幅度變化,耕地和建設用地動態度快速增加,而其他地類動態度則表現出大規模減少。2006—2011年,耕地為1.87%,建設用地為3.75%,林地為3.40%,牧草地為-0.64%,水域為-1.33%,自然保留地為-1.26%,此時段建設用地和林地變化顯著,單一動態度達到歷次研究時段變化新高,自然保留地單一動態度降到最低值。綜合土地利用動態度在1985—1995年最低(0.09%),然后在 1995—2000年增加到 0.86%,而后又降低到0.23%,在2006—2011年達到最高值1.17%,近30年尺度上其綜合動態度為0.42%,變化呈現出階段性。

圖4 不同時期甘州區各土地利用單一動態度Fig. 4 Single dynamic degrees of land use in Ganzhou District in different periods

3.2.4 土地利用活躍度 為了從穩定性和均衡性的角度來評價土地利用動態變化,對研究時段內的土地利用活躍度變化作以分析(圖5)。1985—2011年,甘州區自然保留地的活躍度最小(0.39%),其他均在1% 左右:耕地1.03%、建設用地1.39%、林地1.49%、牧草地0.86%、水域1.18%。表明26年總研究尺度上,土地利用變化對建設用地和林地的影響較大。1985—1995年,各地類土地利用活躍度普遍較低,最高值是建設用地,活躍度也僅僅達到0.80%,最低值是水域活躍度0.02%,說明該時段各種地類土地利用動態變化不大,都較為穩定,地類之間轉移較少。1995—2000年,除了自然保留地活躍度0.42% 較低以外,其他地類平均活躍度將近達到2.50%,說明此期間大部分地類土地利用較為活躍。2000—2006年,只有建設用地活躍度1.58% 較高,其他地類均在1%以下,因此該時段各地類總體活躍度并不高。2006—2011年的地類活躍度是所有研究時段里最高的,地類之間轉換最為明顯,各地類最不穩定,地類活躍度的最高值是林地(5.62%),最低值是自然保留地(1.54%)。

綜上所述,建設用地活躍度一直處于較高水平,主要原因是城市用地面積擴張,來滿足中心城區擴張的增長需求。另外,可能與地方經濟發展速度高度相關,自西部大開發戰略實施以來,居民收入的增加、農村居民點的擴張、新興工業園區的擴建等,也使建設用地需求大大增加,活躍度大幅提高。2006—2011年各地類活躍度明顯高于其他研究時段,主要是因為經濟發展迅速,新農村建設效果明顯,蘭新高鐵的全線貫通等都帶動了土地開發項目的大量實施,地方政府加強耕地保護,積極有序地開發自然保留地。

3.2.5 地類轉移波動度 依照土地利用轉移矩陣,建立了各用地類型變異系數矩陣,用來分析地類轉移的波動情況(表4)。其中,水域轉為林地和林地轉為水域這 3種地類轉換的波動度較為強烈,均達到變異系數矩陣的最大值2.000 0,說明水域的波動度較大,總波動度達到了最大值8.472 5。變異系數矩陣中較小值是牧草地轉為建設用地的變異系數為0.325 5,耕地轉為建設用地的變異系數為0.346 3,建設用地的總波動度也是各地類中的最低值3.414 2,說明建設用地的波動最為緩慢,土地利用動態變化較為穩定。

圖5 不同時期甘州區土地利用活躍度變化Fig. 5 Activity changes of land use in Ganzhou District in different periods

表4 甘州區各用地類型變異系數矩陣Table4 Variation coefficient matrix of land use types in Ganzhou District

3.3 土地系統空間變化特征

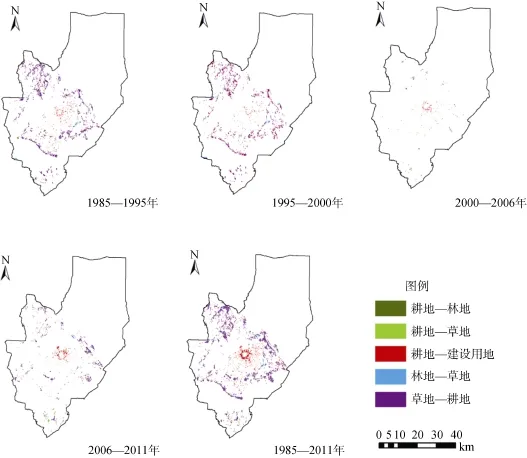

3.3.1 主要土地利用轉移流空間分布特征 利用不同地類之間的轉換情況,結合 GIS中的空間疊置分析方法,對甘州區不同時期的土地利用變化的主要地類的空間分布進行了分析(圖6),發現不同區域的地類轉移呈現出“總體不變,略有差異”的變化趨勢。1985—1995年牧草地轉為耕地的范圍較大,主要集中于沙井鎮、三閘鎮、堿灘鎮、黨寨鎮、大滿鎮、甘浚鎮、龍渠鄉和靖安鄉;1995—2000年主要是牧草地轉為耕地,主要集中于沙井鎮、三閘鎮、堿灘鎮、黨寨鎮、大滿鎮、甘浚鎮和龍渠鄉;2000—2006年地類轉換不明顯,土地利用變化幅度較小,有效識別該時期空間集聚能力較為困難;2006—2011年耕地轉為建設用地和牧草地轉為耕地這兩種地類轉換范圍較大,第一類主要分布在靠近中心城區的新墩鎮、城關鎮、上秦鎮、梁家墩鎮和長安鄉,第二類主要分布在距離中心城區較遠,具備一定灌溉條件的沙井鎮、堿灘鎮、小滿鎮和安陽鄉;26年尺度上主要表現為靠近中心城區的區域由耕地轉換為建設用地,建設用地顯著增加,外圍是大量自然條件較好的邊緣區域由牧草地轉化為耕地,整體形成了環形圈層的空間分布結構。

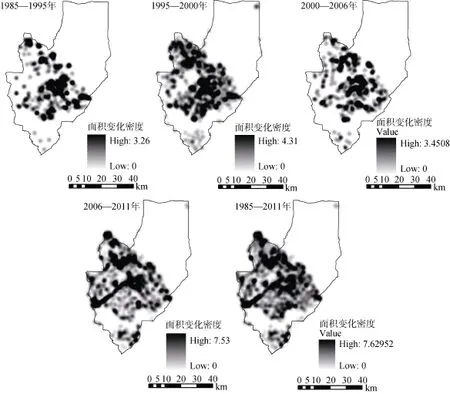

3.3.2 土地系統空間集聚特征 利用密度制圖法,對不同時段研究區域的變化面積進行空間異質性分析(圖7),各時期土地利用變化表現出大致相似的熱點區域和差異較大的變化面積密度。在5個時間段內的熱點區域都呈現出斑點狀分布,且熱點范圍逐漸擴大,有向南擴張的特點,熱點區域均集中在沿水系展布的鄉鎮中心鎮區附近,充分體現了土地利用變化對城市發展的趨向作用和重要影響。總體來看,在 26年尺度上甘州區變化面積密度值最高(7.629 52);2006—2011年的變化面積密度值較高(7.529 09),其他時段均在4.500 00以下,主要原因是近年來中心城區面積不斷增大,建設用地需求加大,可能與土地利用空間管制和土地節約集約利用等也有密切關系。

4 結論

圖6 不同時期甘州區主要土地利用轉移流空間分布圖Fig. 6 Spatial distributions of change flows of key land uses in Ganzhou District in different periods

圖7 不同時期甘州區土地系統空間集聚特征(面積變化密度單位:hm2/km2)Fig. 7 Spatial agglomeration of land use change in Ganzhou District in different periods

1) 1985年以來甘州區的空間分布格局未發生顯著改變。耕地、林地、牧草地和水域比例較低。自然保留地面積占絕對優勢,占土地利用總面積的 40%以上,說明該地區后備土地資源較為充足,發展潛力較大。建設用地的增加說明中心城區用地面積不斷擴張,耕地的持續增加則表明甘州區嚴格落實國家“占補平衡①占補平衡:是新《土地管理法》確定的一項耕地保護的基本制度,按照“占多少,墾多少”的原則,建設單位必須補充相應的耕地,以保證耕地不減少。”、“占一補一②占一補一:是指非農業建設經過批準占用耕地的,按照“占多少,墾多少”的原則,補充與所占耕地數量和質量相當的耕地。”的土地政策取得的顯著成效,也為河西走廊商品糧基地建設提供保障。

2) 耕地與建設用地、牧草地之間的地類變化是甘州區主要的土地利用轉移地類。其中,耕地和牧草地的歷年累計貢獻率最高分別達到40.14%、36.72%。

3) 耕地、牧草地和自然保留地是各地類中主要的轉移流。1985—2011年,耕地、牧草地和自然保留地的轉移流分別為309.30、186.96、170.53 hm2,占轉移流比重最高。

4) 不同時期各地類的土地利用活躍度差異較大。建設用地的活躍度不斷增大,2006—2011年達到3.16%,主要原因是城市用地面積擴張,來滿足中心城區擴張的增長需求。2006—2011年各地類活躍度明顯高于其他研究時段,主要是因為經濟發展迅速,新農村建設效果明顯,蘭新高鐵的全線貫通等都帶動了土地開發項目的大量實施,地方政府加強耕地保護,積極有序地開發自然保留地。

5) 土地系統中地類轉移波動度變化主要表現為林地和水域之間的相互轉換,波動度均達到最大值2.000 0,水域的總波動度最大,說明水域對土地系統的擾動作用最強。

6) 近30年來,各類土地利用變化的空間分布呈現出以中心城區為中心,以不斷增長的建設用地為內圈,以牧草地轉為耕地這種轉移地類為外圈的環形結構;空間集聚表現出熱點區域逐年增加,有向南擴張,沿水系展布的特征。

5 討論

1) 土地利用空間分布特征的發展建議。對于甘州區在26年尺度上土地利用空間分布形成的環形圈層結構,從城市區域發展的角度來說,中心城區迅速擴張,甘州區農村居民點調整,向中心村集中,有序的推進了城鄉增減掛鉤。根據甘州區土地系統的穩定性,應適度開發,因地制宜,提高用地效率,在綠洲外圍構建防護林帶,合理保護生態安全,為甘州區搭建生態屏障,使甘州區成為干旱區生態型城市的典范。

2) 土地利用空間集聚特征的產生及空間變化原因。不同時期的甘州區土地變化存在不同的熱點區域,且熱點區域集中在沿水系展布的鄉鎮中心鎮區附近,以中心鎮區為中心向外擴散,變化面積密度值越來越低,這與距離衰減規律[27]和空間集聚效應完全相符。距離衰減規律廣泛應用于基于“流”思想的交通、旅游等方面[28],關于土地利用轉移流的研究也可以借鑒。另外,杜能農業區位論的思想正是土地利用變化的重要依據,如何將區位論思想更好的與甘州區的空間功能布局結合,也是亟待考慮的問題之一。3) 濕地開發與建設。甘州區作為干旱內陸河流域的典型綠洲城市,如何合理有效地利用濕地顯得尤為重要。濕地周邊分布著耕地和荒地,濕地周邊的土地儲備開發可以解決建設用地不足,擴大城市規模,使城市資源得到最大限度的合理利用。同時,濕地是人類重要的生態系統之一,應保護濕地資源的可持續利用和生物多樣性,維護生態平衡。

[1] 張新長, 潘瓊, 趙元. 土地利用的時空結構分異研究[J].經濟地理, 2005, 25 (2): 189-193

[2] 路云閣, 蔡運龍, 許月卿. 走向土地變化科學——土地利用/覆被變化研究的新進展[J]. 中國土地科學, 2006,20 (1): 55-61

[3] 劉彥隨, 陳百明. 中國可持續發展問題與土地利用/覆被變化研究[J]. 地理研究, 2002, 21 (3): 324-330

[4] 后立勝, 蔡運龍. 土地利用/覆被變化研究的實質分析與進展評述[J]. 地理科學進展, 2004, 23 (6): 96-104

[5] Karl T R, Knight R W, Lummer N P. Trends in the highfrequency climate variability in the twentieth century[J]. Nature, 1995, 377: 217-220

[6] Ramankutty N, Foley J A. Estimating historical change in global land cover: Croplands from 1700 to 1992[J]. Global Biogeochemical Cycles, 1999, 13 (4): 997-1 027

[7] Lambin E F, Geist H J, Lepers E. Dynamic of land-use and land-cover change in tropical regions[J]. Annual Review of Environment and Resources, 2003, 28: 205-241

[8] Lambin E F, Turner B L, Geist H J. Global environment change:moving beyond the myths[J]. Global Environment Change, 2011, 11(4): 263-268

[9] Ojima D, Lavorel S, Graumich L, Moran E. Terrestrial human environment systems: The future of land research in IGBP [ⅡJ]. I Global Change Newsletter Issue, 2002, (50):11-15

[10] 李秀彬. 土地利用變化的解釋[J]. 地理科學進展, 2002,21(3): 195-203

[11] 劉紀遠, 匡文慧, 張增祥, 等. 遲文峰. 20世紀80年代末以來中國土地利用變化的基本特征與空間格局[J]. 地理學報, 2014, 69(1): 3-14

[12] 頡耀文, 彌沛峰, 田菲. 近50年甘肅省張掖市甘州區綠洲時空變化過程[J]. 生態學雜志, 2014, 33(1):198-205

[13] 楊依天, 鄭度, 張雪芹, 等. 1980—2010年和田綠洲土地利用空間耦合及其環境效應[J]. 地理學報, 2013, 68(6):813-824

[14] 馬晴, 李丁, 廖杰, 等. 疏勒河中下游綠洲土地利用變化及其驅動力分析[J]. 經濟地理, 2014, 34(1): 148-154

[15] 李傳哲, 于福亮, 劉佳, 等. 近 20年來黑河干流中游地區土地利用/覆被變化及驅動力定量研究[J]. 自然資源學報, 2011, 26(3): 353-363

[16] 陳忠升, 陳亞寧, 李衛紅. 新疆和田河流域土地利用/覆被變化及其驅動力分析[J]. 中國沙漠, 2010, 30(2):326-333

[17] 婁和震, 楊勝天, 周秋文, 等. 延河流域 2000—2010年土地利用/覆蓋變化及驅動力分析[J]. 干旱區資源與環境, 2014, 28(4): 15-21

[18] 鄧輝, 何政偉, 陳曄, 等. 四川盆地大都市邊緣區土地利用時空格局模擬——以資陽市雁江區為例[J]. 地理科學, 2013, 33 (12): 1524-1530

[19] 宇林軍, 孫丹峰, 彭仲仁, 等. 基于局部化轉換規則的元胞自動機土地利用模型[J]. 地理研究, 2013, 32(4):671-682

[20] 馬彩虹, 任志遠, 李小燕. 黃土臺塬區土地利用轉移流及空間集聚特征分析[J]. 地理學報, 2013, 68(2): 257-267

[21] 汪建珍, 盧李朋, 趙銳鋒, 等. 基于土地轉移流的干旱區河谷城市土地系統穩定性評價[J]. 經濟地理, 2014,34(4): 153-158

[22] 劉明皓, 王耀興. 基于“源”“匯”理念的土地利用動態變化分析——以重慶市主城區為例[J]. 地理與地理信息科學, 2013, 29 (3): 86-91

[23] 宋開山, 劉殿偉, 王宗明, 等. 1954年以來三江平原土地利用變化及驅動力[J]. 地理學報, 2008, 63(1): 93-104

[24] 張麗, 楊國范, 劉吉平. 1986—2012年撫順市土地利用動態變化及熱點分析[J]. 地理科學, 2014, 34(2): 185-191

[25] 吳琳娜, 楊勝天, 劉曉燕, 等. 1976年以來北洛河流域土地利用變化對人類活動程度的響應[J].地理學報, 2014,69(1): 54-63

[26] 劉紀遠, 布和敖斯爾. 中國土地利用變化現代過程時空特征的研究——基于衛星遙感數據[J]. 第四紀研究, 2000,20(3): 229-239

[27] 彭連清. 我國區域經濟增長溢出效應研究:一個理解區域經濟差距的新視角[M]. 北京: 經濟科學出版社. 2009:233

[28] 吳晉峰, 包浩生. 旅游流距離衰減現象演繹研究[J]. 人文地理, 2005, 20(2): 62-65

Land Use Dynamic Change and Spatial Agglomeration in Ganzhou District from the Perspective of Land Use Change Flow

WANG Yirui, SHI Peiji*, ZHANG Xuebin, HU Yanxing, XIE Zuolun

(College of Geographic and Environmental Science, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China)

This paper studied land use dynamic change and its spatial agglomeration in Ganzhou District from the perspective of land use change flow in order to provide instruction for land use spatial distribution of Ganzhou District, wetland protection and construction. The results showed that the proportion of natural reserved land was predominant in Ganzhou District,however, those of cultivated land, forestry land and grassland were very low, showed a large potential in reserved land resources for development available. The land use change of cultivated land, construction land and grassland played the important roles in land use change of Ganzhou District; the main land use change flows were cultivated land, grassland and natural reserved land. The activity of construction land increased constantly to 3.16% at the end of 2011, which was attributed to urban land expansion. The volatility of land use change happened mainly in the conversion between waters and forestry land, which reached 2.000 0. The spatial distribution of land use change types composed a ring structure in the study area, which consisted of built-up region as the center, continued growing construction land as the inner ring, and converted grassland into cultivated land as the outer class. The spatial agglomeration of Ganzhou District revealed that the regions with a high land change rates were growing in number,expanded to south and overspread along the town and the river. The above results show that land use dynamic change and its spstial agglomeration are supplementary information in land use aspects of Ganzhou District, can be used to develop sustainably better.

Land use; Land use change flow; Spatial agglomeration; Ganzhou District

F 301.24

10.13758/j.cnki.tr.2016.04.025

國家自然科學基金項目(41271133)資助。

(xbsdspj@163.com)

王怡睿(1992—),女,甘肅天水人,碩士研究生,研究方向為土地利用與區域發展。E-mail: tamyshome@sina.com