序貫機械通氣治療小兒呼吸衰竭療效觀察

廣東省中山市西區醫院(528400)呂冰 劉新安 梁歡容

重癥肺炎在小兒疾病中常導致患兒出現呼吸衰竭嚴重的并發癥,其主要特點為病情發展快、病死率高等,若不及時治療,容易導致患兒死亡[1]。對于該病,臨床上主要以改善通氣、糾正缺氧為主要治療手段,避免發生呼吸衰竭病癥出現,從而降低患兒的病死率。機械通氣是改善缺氧狀態的一種重要手段,在救治呼吸衰竭患者時是十分重要的[2][3]。

本文討論分析序貫機械通氣治療小兒呼吸衰竭時的臨床療效,選取我院兒科自2012年4月~2014年4月收治的該類呼吸衰竭患兒為研究對象進行相關研究。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析我院兒科自2012年4月~2014年4月期間因重癥肺炎導致患兒呼吸衰竭的病例112例,男64例,女48例,年齡從1~9歲之間,平均年齡為(6.5±1.1)歲。所有患兒病程2~10天,平均病程為(5.1±0.9)天。排出標準:①排除有心臟病患兒;②排除存在休克史、面部畸形、消化道出血的患兒;③排除合并有心、腦、腎等嚴重疾病的患兒。兩組患者在年齡、性別構成、病程上比較其差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法 所有患兒入院后均給予經鼻或者口行氣管插管及多參數檢測。同時給予患兒相關對癥支持治療。觀察組患兒采用有創-無創序貫機械通氣的方法:首先應行有創通氣,設置模式為A/C,后改為ALMV+PSV模式,各參數設置情況如下:呼吸頻率設定為12~20次/min,氧濃度設定為30%~40%,潮氣量設定為6~8ml/kg,PSV設定為12~20cmH2O。然后依據患兒的血氣分析結果調整以上參數指標,并逐漸減少PSV和SIMV;治療時間一般為3~5天;待患兒的生命體征平穩、肺部感染情況得到控制后,拔出氣管插管,同時改為無創面罩機械通氣繼續治療;對照組患兒采用創機械通氣進行治療,設定參數同觀察組,在給予通氣治療的過程中,嚴密觀察患兒臨床癥狀,若患兒的通氣功能明顯改善,能自主呼吸,神志清楚則改成PSV模式,并依據患兒通氣功能恢復情況,逐漸降低壓力到8cmH2O。如果患兒的病情得到控制,6h后撤機。

1.3 觀察指標 機械通氣時間、重癥監護病房(ICU)住院時間、總住院時間及并發癥發生率情況及一次拔管成功率和發生呼吸衰竭的情況。

1.4 統計學處理 選用SPSS15.0統計軟件進行對比分析,均數比較采用t檢驗,率比較采用卡方檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

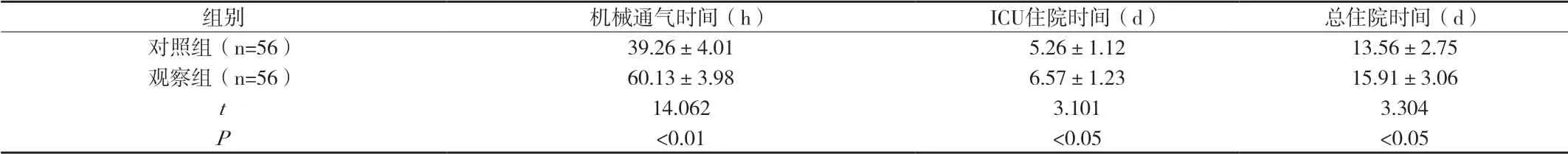

2.1 兩組患兒機械通氣時間、ICU住院時間、總住院時間比較 觀察組患兒的機械通氣時間、重癥監護病房(ICU)住院時間、總住院時間與對照組相比明顯減少,經統計學檢驗有統計學意義(P<0.05),見附表1。

附表1 兩組患兒機械通氣時間、ICU住院時間、總住院時間比較(X±S)

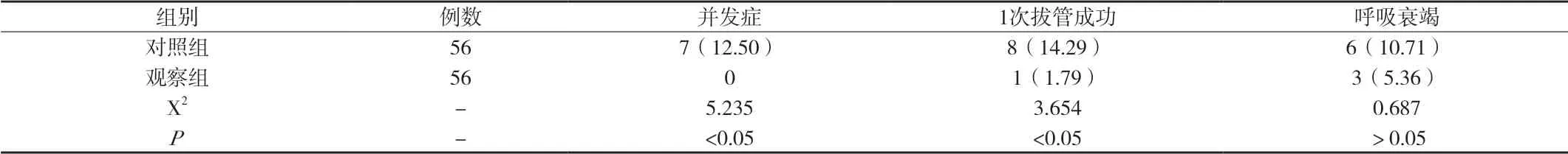

2.2 比較兩組并發癥及1次拔管成功率、呼吸衰竭發生率比較 對照組患兒并發癥發生率、1次拔管成功率明顯高于觀察組,經統計學檢驗有統計學意義(P<0.05)。對照組呼吸衰竭發生率高于觀察組,但經統計學檢驗無統計學意義(P>0.05),見附表2。

附表2 兩組并發癥及1次拔管成功率、呼吸衰竭發生率比較n(%)

3 討論

在臨床上,機械通氣是改善患者缺氧情況、糾正呼吸衰竭的一種重要手段。對于重癥肺炎患兒出現呼吸衰竭的情況,選取合適的通氣模式及參數,對保證機械通氣成功,降低相關并發癥有重要意義[4][5][6]。本文通過對觀察組患兒采取序貫機械通氣治療的方法,待患兒的血流動力學穩定、呼吸功能得到改善時,改為無創機械通氣進行治療,我們發現觀察組患兒的機械通時間、ICU住院時間及總住院時間明顯低于對照組,經統計學分析其差異有統計學意義(P<0.01),且并發癥發生率及1次拔管成功率低于對照組,其差異有統計學意義(P<0.01)。這說明序貫機械通氣治療小兒呼吸衰竭效果明顯優于單純性有創機械通氣,這一研究結果也得到閆登峰等[7]的證實。

綜上所述,治療小兒呼吸衰竭采用序貫機械通氣治療,可有效改善患兒癥狀,降低并發癥發生率,縮短住院時間,對預后有重要的意義,值得在臨床推廣。