再論“25年周期進化說”:經濟新常態下的人力資源管理創新

林新奇 張可人

摘要:新常態下,經濟發展方式轉變呼喚著管理創新,尤其是人力資源管理創新,而人力資源管理創新則進一步促進了經濟發展方式的轉變。2011年,林新奇教授提出“25年周期進化說”,通過對中、日、美等國家的經濟發展方式轉變與人力資源管理創新之間關系的系統研究,分析我們面臨的許多經濟管理現象,展望未來發展可能需要探討解決的問題,對我們今天仍然具有較強的啟發意義。

關鍵詞:二十五年周期進化說;經濟新常態;創新

“新常態”一詞來源于美國太平洋投資管理公司總裁埃里安2010年的《駕馭工業化國家的新常態》報告,用于描述2008年金融危機之后世界經濟呈現出需要進行深度調整的特征。它表明宏觀經濟在全球范圍內從繁榮到衰退,再到正常這一較為長期的修復調整過程。在中國,新常態與我國經濟面臨轉型升級的新階段息息相關。2014年,習近平主席也在中央經濟工作會議上對于新常態的外在表現,形成原因,未來發展方向從9個方面做了詳細描述。

中國經濟進入新常態,呈現出新的狀態,新常態下,怎樣應對人力資源管理面臨的諸多挑戰?如何實現人力資源管理的轉型,如何在實踐中創新人力資源管理?作者結合2011年提出的“25年周期進化說”對這些問題進行了較深入的研究。現簡要闡述如下。

一、 “25年周期進化說”的提出及內容

到目前為止,從現有資料來看,對于經濟發展方式及其與之相對應的管理周期,大部分學者更傾向于從經濟的角度,投資的角度進行思考。2011年,通過對國際上發達國家如美國、日本,以及中國這幾個國家約100年的經濟發展方式變化及其與之對應的管理周期的研究,特別是從人力資源管理創新、技術創新、商業模式創新、組織變革、經濟發展方式轉變之間的內在機理關系研究,作者提出“25年周期進化說”。

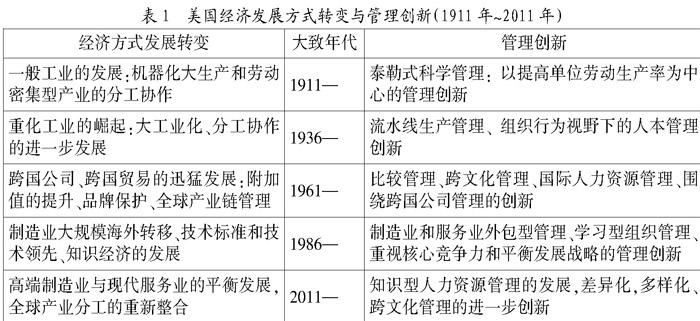

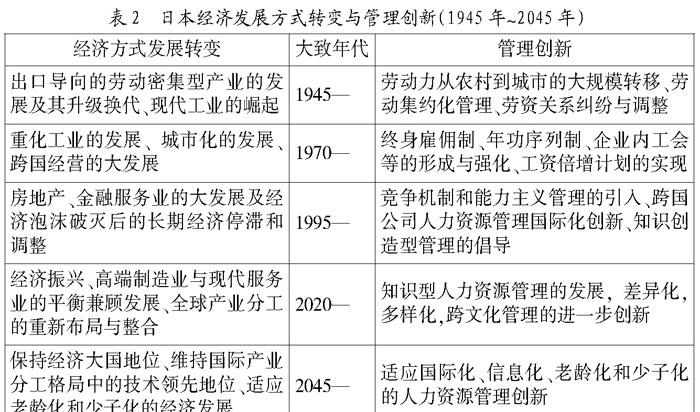

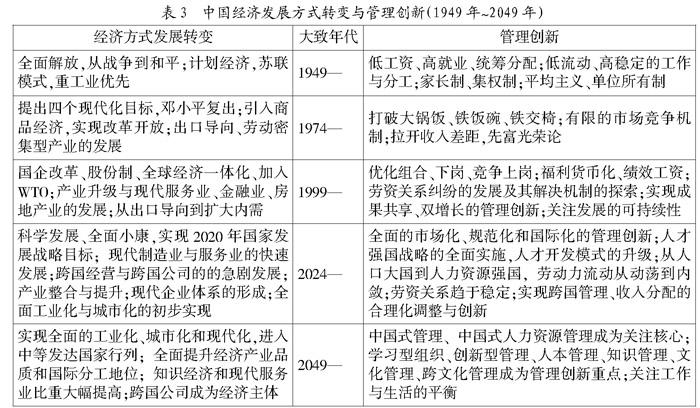

“25年周期進化說”認為:“隨著經濟發展方式的轉變,出現了一個階段又一個階段的人力資源管理創新的高潮,其周期大概是每隔二十五年左右進化一次”。表1、表2、表3是“25年周期進化說”的部分內容。

通過表1、表2、表3,我們可看出,每當經濟發展方式發生轉變時,其對應的管理創新方式也發生相應的變化。在管理創新中,人力資源管理的創新居于核心地位,人力資源管理的創新進一步推動經濟發展方式的轉變。這是一個正向推動雙向影響的作用,管理創新,尤其是人力資源管理創新,承擔著日益明顯和越發重要的主導作用。

“25年周期進化說”的觀點,是從三個視角:第一是從管理的角度;第二是從經濟發展方式轉變的視角;第三是從經濟發展方式的轉變與管理創新的視角來進行研討。“25年周期進化說”的觀點,是逐級提升、豐富、進化、擴充、發展、完善的觀點,并不是簡簡單單的單純輪回。在每一個25年的進化周期中,都能推動經濟發展方式的進一步轉變,從而提升和促進技術創新、管理創新、商業模式創新的轉變,特別是激發了人力資源管理方面的創新。

二、 “25年周期進化說”的運用與啟示

通過上面的梳理,我們可以看出“25年周期進化說”覆蓋面廣,內涵豐富,以下我們僅從三個方面來闡述:

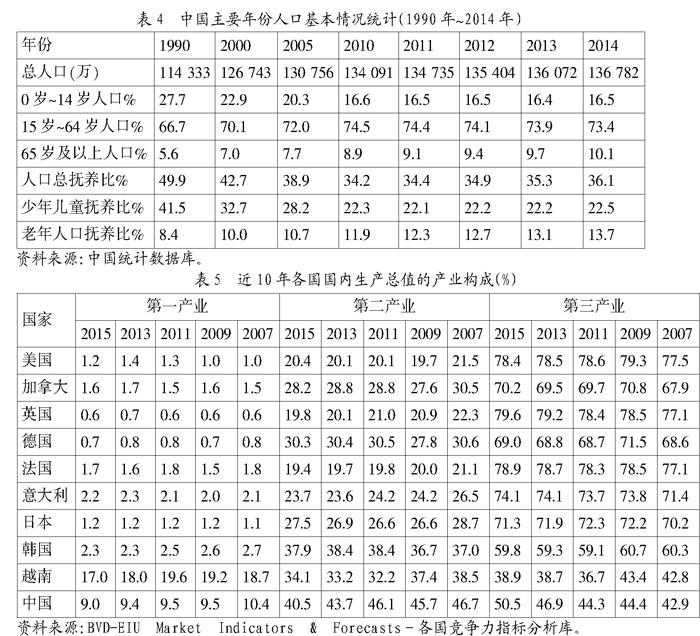

1. 實施人才強國戰略。在“25年周期進化說”中,曾提到從1999年~2024期間,我國將推動人才強國戰略的全面實施,人才開發模式的升級。進入新常態后,人力資源數量,質量,結構的矛盾,仍然是我們面臨的嚴峻問題之一,表4是我國主要年份人口基本情況統計表。

通過表4,我們可以很明顯看到,在新常態下隨著我國15歲~64歲年齡段,勞動人口的減少,從2010年占人口比例74.5%,降低到2014年的73.4%,對應的老年人口撫養比一直在不斷提高,總撫養比也從2010年開始逐步提高,我國面臨著日益嚴峻的人口老齡化問題。與此同時,在支撐我們國家經濟增長的四要素中,傳統的土地,自然資源稟賦,以及制度架構(制度資本)不再充當決定性因素,現代勞動者的數量、成本、素質開始發揮日益突出的作用。技術創新、管理創新、商業模式創新、人力資源管理創新將成為引領經濟增長的強大動力。

當前,引領經濟新常態的關鍵,已成為如何培育和發展經濟社會發展的新動力。特別是在如今我們面臨傳統經濟動力,如人口紅利逐步削弱,資源紅利慢慢消失,全球化紅利也漸漸降低的情況下,我們更需要通過挖掘市場潛力,加快體制改革能力,釋放資源要素的潛力,最終實現激活人力資源創新能力,使之成為經濟社會發展的新動力。

在新常態下,人才強國戰略,就是要求我們提高內部管理的運作效率和規范化,把控和降低運營成本。通過優化企業內部人力資源管理,培育和開發高素質的人力資源,從而實現優秀人才的流失風險最低化,實現低成本,高效率的企業可持續永續經營。

2. 持續推進生產性服務業發展。推進生產性服務業發展對于我國參與全球產業競爭具有至關重要的重要。一般而言,經濟越發達的國家,生產性服務業在其國民經濟中所占比重也越大。

從表5中,我們可看出,在本文特別選取的七個最發達的工業化國家(美國、日本、德國、英國、法國、意大利和加拿大),以及新興經濟體中的韓國、越南和中國這10個國家中,2015年,西方發達國家如美國,英國,法國,意大利,其第三產業服務業已占到GDP的74%以上,日本其服務業也已占到73.2%,韓國占59.8%,均高于中國的50.55%,新興經濟體中越南服務業為38.9%。雖然我國服務業在2007年占比42.9%,2015年占比首次超過50%,達到50.5%,第三產業服務業在整個國民經濟中占比穩步提高,但是我們國家的服務業發展水平仍然低于發達國家,還需要繼續全面深化改革,尤其是供給側結構性改革。

具體到生產性服務業,西方發達國家主要存在兩個70%:一是在西方發達國家的服務業一般能占到GDP的70%以上;二是其中生產性服務業又能夠占整個服務業的70%以上。由于占據著生產性服務業領域如產品研發設計,市場營銷服務等等較為明顯的領先優勢,發達國家能夠在產品生產、流通、消費等全價值鏈上居于主導地位,從而能夠攫取超額經濟利益。與之相比,我國服務業占國內生產總值比例還不夠高,尤其是生產性服務業在國際上競爭力還居于弱勢地位,還具備充分的發展潛力和提升空間。

總體上看,我國產業仍然偏重于生產制造等初級環節,在全球產業鏈的分工體系中,目前還仍處于中低端。根據相關數據調查,擁有品牌的企業和沒有品牌的企業相比,全要素生產率高出51%,平均利潤率高出5%。而獲得國際市場認證的企業與沒有國際市場認證的企業相比,工業增加值高出6倍,利潤額高出6.7倍。未來我們需要通過技術創新,有效地降低交易成本,提高制造業的附加值和競爭力,促進制造業升級。不僅僅滿足于“微笑曲線”中部,勞動力密集型的生產加工、組裝等傳統制造行業,這部分附加值和盈利率低,更應該著力于附加價值高,利潤較豐厚,技術和資本密集,信息和管理密集的前端(研發、設計),后端(品牌,營銷)。獲取差異化競爭力,提高資源配置效率,使社會分工和專業化順利開展,培育核心競爭優勢,全力推動服務業大發展。

三、 總結與未來展望

簡而言之,通過“25年周期進化說”對我國未來經濟發展走向的判斷,我們基本可以得到以下結論:從1949年新中國成立以來的六十七年發展中,從1978年改革開放以來的三十八年中,我國未來技術、商業模式等經濟發展方式的轉變,必然會引起管理上的創新,而人力資源管理的創新必將在其中扮演著最為核心的作用。

我們應明確經濟新常態中對人力資源管理的新要求和新挑戰,從而以新常態的人力資源管理,激發人力潛能,加強人力資源系統化、信息化建設,不斷學習最新人力資源管理理念,大力培養和鍛造復合型人力資源隊伍,勇于開拓人力資源管理變革,從而實現人力資本增值,創造企業價值,最終能夠保持企業競爭優勢,實現中華民族的偉大復興。

參考文獻:

[1] 林新奇.學者提出“25年周期進化說”[N].光明日報, 2011-05-18.

[2] 林新奇.跨國公司人力資源管理[M].北京:清華大學出版社,2015.

[3] 林新奇.新中國人力資源管理變革的路徑和走向[M].大連:東北財經大學出版社,2012.

[4] 左世全.我國應將發展智能制造業提升到戰略高度[J].中國科技投資,2012,(31):47-50.

[5] 程大中.中國服務業與經濟增長:一般均衡模型及其經驗研究[J].世界經濟,2010,(10):25-42.

[6] 沈家文.生產性服務業與中國產業結構演變關系的量化研究[M].北京:經濟管理出版社,2012.

[7] 施婉妮.經濟新常態下我國企業人力資源管理的問題和對策[J].經營管理者,2015,(24).

作者簡介:林新奇(1962-),男,漢族,福建省莆田市人,中國人民大學勞動人事學院教授、博士生導師,研究方向為績效管理與薪酬激勵、組織變革與管理創新、戰略人力資源管理;張可人(1977-),男,漢族,貴州省畢節市人,中國人民大學勞動人事學院博士生,研究方向為組織變革與管理創新。

收稿日期:2016-06-16。