提升課堂學生展示的高度

張寧波 孫潔洋

我校“導、學、疑、展、練”課堂教學模式。對于展的定義是:

“展”:學生以小組為單位,以各種方式表達自己的理解和感悟,進行知識的遷移和運用,達到穿插鞏固、展現提升的目的,培養學生的實踐能力和創新能力。

教師耐心傾聽和積極引導學生展示,對學生的展示做恰當的評價。教師要發揮應有的主導作用,根據各組學生的展示狀況,恰當靈活地運用各種教學設施和手段,突出重點,突破難點;適時點撥,有效調控;適當拓展,挖掘內涵;指導方法,提升能力。

一、深化展示的理解

“展示”的完整表達叫做“展評式的學習”,通過之前的質疑環節,當其他同學在展示的時候,可以就自己存在的問題進行提問,參與到評學中。

1.展示機會有限,而評學機會更多,能調動更多學生參與到知識的生成中,有利于擴展課堂的廣度;

2.展示調動學生之間圍繞問題展開爭論,產生生生互動的效應,引導學生之間產生深層次的思維交流,有利于擴展課堂的深度。

評學的四種基本方式:

第一種:提問式評學—— 《物質跨膜運輸的方式》案例

學生進行了4次提問,8次回答,涉及人工合成的無蛋白的脂雙層與小腸上皮細胞的細胞膜的區別;細胞需要的離子如何通過細胞膜來運輸;葡萄糖為什么從小腸絨毛上皮細胞吸收是主動運輸,而進入紅細胞是協助擴散,葡萄糖進入細胞是主動運輸的舉例。通過追問,學生在這節課上,學到的不再是簡單的知識點,學到的是知識點產生的原理與知識點之間的聯系。

第二種:補充式評學——《植物生長素的發現》案例

生長素的產生、運輸和分布:

1.合成部位:

2.合成過程:

3.運輸方向:

小組展示:我們發現生長素合成部位:幼嫩的芽、葉和發育中的種子。合成過程:色氨酸→生長素。運輸方向:

a.極性運輸:生長素只能從形態學運輸到形態學,而不能倒轉過來。

b.橫向運輸:單側光照射胚芽鞘,使生長素從形態學到形態學。極性運輸的同時,在尖端產生一定程度的橫向運輸,從而使尖端下部背光一側比向光一側生長素分布多。

c.非極性運輸:在成熟組織中,生長素可以通過韌皮部進行非極性運輸。

小組1補充:他們小組的理解很對,我們還有補充——我們發現樹的地上部分和地下部分的生長素極性運輸得區別對待。

地上部分:

A.層次越高的枝條,相對下面的枝條為形態學上端;

B.以樹干中軸為基準,同一枝條距中軸越遠則是形態學上端。

地下部分:

A.以地面為基準,距離地面越深的根為形態學的上端;

B.以主根為中軸為基準,同一側根距離中軸越遠,則是形態學的上端。

小組2補充:我們發現生長素的運輸方式:

主動運輸:生長素的極性運輸是一種消耗能量、需要載體的主動運輸。

最后結論:由此可見,生長素的合成方式、合成部位、運輸方向及方式是分情況來分析的。

第三種:質疑式評學——《植物生長素的發現》案例

1.在暗箱內放置一盆幼苗,暗箱一側開一小窗,固定光源的光可以從窗口射入(如右圖)。將暗箱放在轉換器上,并保證可以分別控制暗箱和花盆的旋轉,則在以下三種情況下幼苗的生長狀況分別為( )

①暗箱勻速旋轉,花盆不動 ②花盆勻速旋轉,暗箱不動 ③暗箱和花盆同步勻速旋轉 ④暗箱和花盆均固定不動

A.①直立生長、②彎向光源、③彎向光源、④彎向光源

B.①彎向光源、②直立生長、③彎向光源、④直立生長

C.①彎向光源、②彎向窗口、③直立生長、④彎向光源

D.①彎向光源、②直立生長、③彎向窗口、④彎向窗口

小組1展學:我們認為答案為C,暗箱勻速旋轉,花盆不動,說明也是只有右側的光源通過小窗到幼苗,所以彎向光源。花盆勻速旋轉,但是只有右側窗口有光,所以選擇彎向窗口。因為暗箱和花盆同步旋轉,幼苗各個部位接受的光照一樣多。所以幼苗是直立生長。暗箱和花盆固定,只有右側有光,所以彎向光源。

小組2質疑:我們有不同的看法,我們認為,花盆勻速旋轉,雖然只有右側窗口有光,但是幼苗各個部位接受的光照是一樣的。所以選擇直立生長。暗箱和花盆同步旋轉,但是只有轉到右側光源時,才有光照,所以是彎向窗口。所以選D

第四種:辯論式評學——《ATP的主要來源——細胞呼吸(一)》

有氧呼吸過程中產生的H2O中的氧來自O2還是葡萄糖?試著畫出反應式中反應物O元素的去向。

A同學:H2O中的氧來自O2,因為是第一階段和第二階段產生的[H]與O2結合成水。

B同學:C6H12O6和水中的氧氣去了CO2,而O2去了水。

二、優化展示的內容

我們課堂中有些教師的展示容量太大,甚至拖堂;有的教師給學生留的討論時間不夠,只有短短的三五分鐘,致使討論走了過場,成了點綴,更有甚者為了完成教學任務而把討論的環節省去。直接導致花了很長時間去展示,課堂的內容還沒有上完就下課了,結果一堂課的內容用了兩堂課,教學進度跟不上。這種現象主要體現在展示內容泛而不精。

展示過程要把主要精力放在“主問題”,注意展示過程的“詳略+重點”,展示內容應是本課核心,要圍繞重點、關鍵點、難點、易錯點而展開。主要遵循兩個原則:自主探究能解決的問題不展學,小組互助能解決的問題不展學。

實例:

ATP的主要來源——細胞呼吸(一) 有氧呼吸

三、自學探究

四、小組合作探究

1.物質燃燒也是物質的氧化分解,物質燃燒和細胞呼吸有何異同點呢?

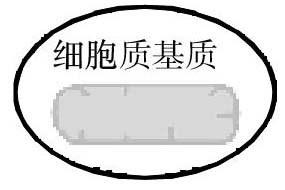

2.回憶線粒體的結構及線粒體在細胞中的分布,繪出線粒體的簡圖并做標明相應的結構。

3.寫出有氧呼吸的三個階段具體的反應式

第一階段:葡萄糖的初步分解反應式

第二階段:丙酮酸徹底分解反應式

第三階段:[H]的氧化反應式

五、展示評學

4.在下圖中相應部位寫出有氧呼吸作用的詳細過程。

5.比較有氧呼吸作用的各階段

以上三個階段的酶是否相同?有機物被徹底氧化分解發生在第幾階段?

呼吸作用過程中吸收的氧氣用于第幾階段?水在第幾階段參與進去?

6.有氧呼吸過程中產生的H2O中的氧來自O2還是葡萄糖?試著畫出反應式中反應物O元素的去向。

以上反應式中的能量能直接寫成ATP嗎?在細胞中,1mol的葡萄糖徹底氧化分解以后,釋放的能量是2870kJ,其中

左右的能量儲存在ATP中,其余以熱能形式散失。能量轉化率約為 ,這些能量大約能使 個ADP轉化為ATP。如果你在思考上述問題的時候,消耗了2摩爾葡萄糖,那么有多少能量轉移到了ATP中?

7.有氧呼吸過程中物質變化和能量變化的特點是什么?

可以看到在整個學案的設計過程中,通過主問題設計,目標明確,層次分明,引導學生的學習逼近知識的重要地帶,實現學習的提升。

參考文獻:

馬敏霞.如何提升學生的課堂展示欲望[J].新課程學習:社會綜合,2013(2):107.