某大型智慧園區(qū)系統(tǒng)架構(gòu)探析

盧 嚴(yán) (中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所,安徽 合肥 230000)

隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等為代表的技術(shù)迅速發(fā)展和深入應(yīng)用,傳統(tǒng)園區(qū)的服務(wù)差、管理效率低、安全保障弱、運(yùn)營(yíng)成本高等問(wèn)題日趨嚴(yán)重,“智慧園區(qū)”建設(shè)已成為全球園區(qū)發(fā)展的新趨勢(shì)。智慧園區(qū)的建設(shè)越發(fā)顯得重要,文章主要對(duì)智慧園區(qū)的部分系統(tǒng)及相關(guān)要點(diǎn)做了介紹。

1 智慧園區(qū)定義

根據(jù)《中國(guó)智慧園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化白皮書(shū)》等內(nèi)容,智慧園區(qū)建設(shè)應(yīng)結(jié)合云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等為代表的新技術(shù),以科技為園區(qū)賦能,打造“安全、智慧、綠色”的園區(qū),提升園區(qū)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

2 工程概況

本工程共建設(shè)33棟單體建筑,總建筑面積12.7萬(wàn)m2,其中地上建筑面積9.3萬(wàn)m2,地下建筑面積3.4萬(wàn)m2,涵蓋辦公、商業(yè)、會(huì)議中心及配套物業(yè)用房等多種業(yè)態(tài)。通過(guò)智能化建設(shè)將本項(xiàng)目打造成以“金融+科技”為主的“智慧園區(qū)”。

3 智慧園區(qū)總體架構(gòu)

智慧園區(qū)總體架構(gòu)主要包括硬件建設(shè)、軟件建設(shè)、綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)三大部分。

硬件建設(shè)以物聯(lián)網(wǎng)、傳感網(wǎng)等技術(shù)為主體,實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境、建筑、安全等基礎(chǔ)信息的監(jiān)測(cè)和控制。

軟件建設(shè)是指在感知層、通信層、數(shù)據(jù)層基礎(chǔ)上建立的各種應(yīng)用系統(tǒng)。

綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)是智慧園區(qū)的大腦。具有大容量、高性能、高能效、高密度、高適應(yīng)性等特點(diǎn)。平臺(tái)應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù),實(shí)現(xiàn)海量信息的分析、評(píng)估,挖掘數(shù)據(jù)的潛在信息和應(yīng)用價(jià)值,使用戶(hù)以更智慧的方式獲取和應(yīng)用相關(guān)的信息資源。

3.1 綜合布線(xiàn)

綜合布線(xiàn)系統(tǒng)采用“萬(wàn)兆光纖主干+千兆銅纜到桌面”方式,系統(tǒng)分為辦公網(wǎng)、設(shè)備網(wǎng)和語(yǔ)音三個(gè)部分。辦公網(wǎng):用于園區(qū)內(nèi)部辦公自動(dòng)化、運(yùn)營(yíng)管理、服務(wù)管理等信息的傳輸處理等。設(shè)備網(wǎng):用于視頻監(jiān)控、信息發(fā)布、一卡通等智能化系統(tǒng)的信息傳輸、語(yǔ)音網(wǎng):實(shí)現(xiàn)話(huà)音通信等,未來(lái)支持?jǐn)?shù)字電話(huà)及IP電話(huà)的應(yīng)用。為方便日常管理和運(yùn)維,網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架均采用電子配線(xiàn)技術(shù);信息點(diǎn)均做充足的預(yù)留,確保未來(lái)園區(qū)物聯(lián)網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

3.2 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是整個(gè)智能化系統(tǒng)的神經(jīng)中樞,負(fù)責(zé)所有信息數(shù)據(jù)的傳輸、處理、管理,通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各智能化系統(tǒng)之間的信息資源的共享以及協(xié)同工作等功能。

系統(tǒng)在綜合布線(xiàn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,以網(wǎng)絡(luò)中心作為核心,以IP技術(shù)為主體,構(gòu)建高性能的、高帶寬的、高冗余的、高穩(wěn)定可靠性的的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),保證園區(qū)內(nèi)各種基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行以及互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)。

信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)置辦公網(wǎng)(含無(wú)線(xiàn)網(wǎng))、設(shè)備網(wǎng)。兩套網(wǎng)絡(luò)均采用二層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。核心層設(shè)備與接入層設(shè)備采用千兆鏈路的星型拓?fù)溥M(jìn)行連接。

無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)根據(jù)使用場(chǎng)景需求,部署不同類(lèi)型的無(wú)線(xiàn)AP。為實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫融合,采用無(wú)線(xiàn)控制器(AC)+瘦AP的組網(wǎng)方式進(jìn)行無(wú)線(xiàn)接入的統(tǒng)一認(rèn)證和管理。

辦公網(wǎng)信息安全按等保2.0安全通用要求設(shè)置,符合二級(jí)等保要求;設(shè)備網(wǎng)安全設(shè)置滿(mǎn)足現(xiàn)行《安全防范工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50348)中相關(guān)要求。

3.3 綜合安防系統(tǒng)

綜合安防系統(tǒng)包含視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)。

視頻監(jiān)控系統(tǒng):作為園區(qū)的主要安防手段,其通過(guò)視頻智能分析技術(shù),由傳統(tǒng)被動(dòng)式事后取證的方式,轉(zhuǎn)變成通過(guò)點(diǎn)面結(jié)合、事前預(yù)防、事中處理、事后取證的主動(dòng)防御方式。監(jiān)控主要設(shè)置在園區(qū)周界、室外主干道、園區(qū)出入口、室內(nèi)走廊、食堂、電梯、重要設(shè)備機(jī)房、地下車(chē)庫(kù)等位置;根據(jù)不同的場(chǎng)景或者位置設(shè)置不同類(lèi)型的攝像機(jī)。視頻監(jiān)控采用1080P全高清技術(shù),錄像存儲(chǔ)時(shí)間不少于30天,重要區(qū)域不少于60天。

入侵報(bào)警系統(tǒng):財(cái)務(wù)室、重要庫(kù)房等設(shè)置入侵報(bào)警,殘衛(wèi)等區(qū)域設(shè)置緊急求救報(bào)警和聲光報(bào)警器。

電子巡更系統(tǒng):園區(qū)內(nèi)重要區(qū)域設(shè)置巡更點(diǎn),安保人員根據(jù)設(shè)定巡邏路線(xiàn)巡查。

3.4 無(wú)線(xiàn)對(duì)講系統(tǒng)

無(wú)線(xiàn)對(duì)講系統(tǒng)是園區(qū)安全保衛(wèi)工作、物業(yè)管理必不可少的通訊工具,滿(mǎn)足各個(gè)部門(mén)內(nèi)部和部門(mén)之間的工作人員之間隨時(shí)隨地進(jìn)行聯(lián)系,提高工作效率,節(jié)省通訊費(fèi)用。

因項(xiàng)目建筑面積大,且含有大面積的地下室,系統(tǒng)采用數(shù)字中繼臺(tái)(基站)等設(shè)備,增加功分器、天線(xiàn)和饋線(xiàn),進(jìn)行信號(hào)延伸,功率放大,組成無(wú)線(xiàn)覆蓋網(wǎng)絡(luò),保證通話(huà)距離和音質(zhì)。系統(tǒng)設(shè)置2個(gè)數(shù)字中繼臺(tái),采用雙時(shí)隙工作方式,可以提供4個(gè)信道,設(shè)置15臺(tái)對(duì)講機(jī)。

3.5 一卡通管理系統(tǒng)

系統(tǒng)以人臉識(shí)別技術(shù)為核心,以計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)為手段,將相關(guān)設(shè)備連接成為一個(gè)有機(jī)的整體,使得各項(xiàng)管理工作更加高效、科學(xué),為日常的工作和生活帶來(lái)便捷。系統(tǒng)特點(diǎn)表現(xiàn)為一庫(kù)、一網(wǎng)、一卡/臉。

系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容包括一卡通管理平臺(tái)、門(mén)禁管理子系統(tǒng)、考勤管理子系統(tǒng)、消費(fèi)子系統(tǒng)、通道管理子系統(tǒng)、梯控子系統(tǒng)。系統(tǒng)提供第三方對(duì)接接口。

3.6 信息發(fā)布系統(tǒng)

信息發(fā)布系統(tǒng)采取集中控制、統(tǒng)一管理的方式將音視頻信號(hào)、圖片和滾動(dòng)字幕等多媒體信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳輸?shù)斤@示終端,以高清數(shù)字信號(hào)播出。本次主要在自持單體電梯廳設(shè)置32寸信息發(fā)布一體機(jī)、室外設(shè)置信息發(fā)布大屏,發(fā)布園區(qū)介紹、信息公告、企業(yè)宣傳、天氣預(yù)報(bào)、新聞等各種類(lèi)型的多媒體信息,并可以同一屏幕組合播放多個(gè)節(jié)目?jī)?nèi)容。

3.7 停車(chē)管理系統(tǒng)

停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)將先進(jìn)的非接觸式卡識(shí)別技術(shù)和高速的視頻圖像存儲(chǔ)比較相結(jié)合,通過(guò)計(jì)算機(jī)的圖像處理和自動(dòng)識(shí)別,對(duì)車(chē)輛進(jìn)出停車(chē)場(chǎng)的收費(fèi)、安保和管理等進(jìn)行全方位管理。本次共建設(shè)5套一進(jìn)一出的停車(chē)場(chǎng)出入口管理設(shè)備;在地下車(chē)庫(kù)設(shè)置車(chē)位引導(dǎo)系統(tǒng)。

3.8 數(shù)字廣播系統(tǒng)

數(shù)字廣播系統(tǒng)包括背景音樂(lè)與緊急廣播系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由音源設(shè)備、信號(hào)放大和處理設(shè)備、傳輸線(xiàn)路和揚(yáng)聲器系統(tǒng)四部分所組成,平時(shí)向園區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所提供音樂(lè)節(jié)目、公共通知等。系統(tǒng)有消防接口,能被消防廣播強(qiáng)制優(yōu)先接管,符合消防緊急廣播規(guī)范。本次在建筑的公共區(qū)域,室外道路等區(qū)域設(shè)置壁掛揚(yáng)聲器、吸頂揚(yáng)聲器和草坪音箱。

3.9 機(jī)房工程

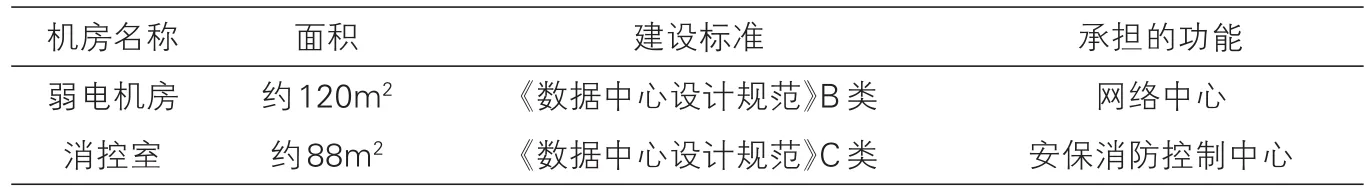

本項(xiàng)目機(jī)房規(guī)劃主要包括弱電機(jī)房、消控室。依據(jù)《數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50174-2017)對(duì)機(jī)房分級(jí)的要求,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)機(jī)房的使用性質(zhì)、管理要求及其在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的重要性確定所屬級(jí)別。各機(jī)房情況如下表所示。

本次機(jī)房工程建設(shè)系統(tǒng)主要包括裝飾裝修系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、模塊化機(jī)房系統(tǒng)、UPS不間斷電源系統(tǒng)、精密空調(diào)系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)系統(tǒng)、動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)、災(zāi)害防護(hù)系統(tǒng)。

3.10 智能照明系統(tǒng)

智能照明系統(tǒng)立足于先進(jìn)的照明科技,力求達(dá)到照明控制智能化,提高管理水平且能夠與其他系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)控制,節(jié)能、延長(zhǎng)燈具壽命目的。本次在建筑內(nèi)部公共區(qū)域和地下室設(shè)置智能照明系統(tǒng)。系統(tǒng)采用日程控制、紅外傳感器控制、照度傳感器控制、連動(dòng)控制等方式。

3.11 建筑能耗管理系統(tǒng)

建筑能耗管理系統(tǒng)利用先進(jìn)的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),將建筑內(nèi)分散的各用能單位聯(lián)接成建筑群整體,并將各用能單位所有能耗監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯集至能耗管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)能源管理和智能化控制功能。

系統(tǒng)平臺(tái)主要由各類(lèi)計(jì)量裝置、數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)、能源管理數(shù)據(jù)中心、監(jiān)管平臺(tái)應(yīng)用軟件等設(shè)備組成,其中本項(xiàng)目采用的計(jì)量裝置包括智能電表、智能遠(yuǎn)傳水表、燃?xì)獗淼染哂蟹细飨嚓P(guān)行業(yè)智能儀表標(biāo)準(zhǔn)的有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)的物理接口與協(xié)議的計(jì)量裝置,以及各類(lèi)傳感器設(shè)備。

3.12 建筑設(shè)備自控系統(tǒng)

本項(xiàng)目作為現(xiàn)代化金融科技園區(qū)建筑,節(jié)能、減排及綠色是當(dāng)前重要的建設(shè)目標(biāo)之一,因此建設(shè)一套完善的、功能強(qiáng)大的建筑設(shè)備管理系統(tǒng)是此次智能化建筑的重點(diǎn)。建筑設(shè)備管理系統(tǒng)是針對(duì)空調(diào)、給排水、送排風(fēng)、變配電、照明、電梯等眾多動(dòng)力設(shè)備,建設(shè)集中監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng),以保證系統(tǒng)以最優(yōu)化的方式運(yùn)行,達(dá)到綠色節(jié)能目標(biāo)。

根據(jù)建筑不同的使用空間,控制側(cè)重點(diǎn)應(yīng)該有所區(qū)別。對(duì)于會(huì)議室、辦公區(qū)域,以追求以人為本的舒適性條件為主;對(duì)于非重要區(qū)域(走廊等),應(yīng)該強(qiáng)調(diào)節(jié)省空調(diào)和照明的能源消耗;對(duì)于地下室,建議設(shè)置空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè),以便保障衛(wèi)生和安全。同時(shí)根據(jù)不同的負(fù)荷進(jìn)行溫度控制,以追求舒適性和節(jié)能的統(tǒng)一。對(duì)于不同的功能空間,都具有針對(duì)性的技術(shù)措施。

4 綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)

綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)以智慧園區(qū)可視化平臺(tái)為整體解決方案,系統(tǒng)以數(shù)字孿生世界理念,借助3D虛擬仿真技術(shù),從智慧園區(qū)可視化出發(fā),整合園區(qū)各類(lèi)智慧管理子系統(tǒng),如視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、門(mén)禁系統(tǒng)等,構(gòu)建面向園區(qū)全息維度可視化管理與服務(wù)的、面向當(dāng)前以及未來(lái)可延展的、面向全域全方位的園區(qū)數(shù)字孿生世界。形成智慧園區(qū)管理的監(jiān)控、預(yù)警、診斷、分析的可視化管理平臺(tái),打造不同維度的管理視角,并最終實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一運(yùn)維,集成物業(yè)管理平臺(tái)、資產(chǎn)管理平臺(tái)、面客展示平臺(tái)等有效提高智慧園區(qū)的運(yùn)維效率及運(yùn)維水平。

機(jī)房情況表 表1

圖1 綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)

5 智能化設(shè)計(jì)前期需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題

①園區(qū)建筑單體眾多、人員密集、智能化的系統(tǒng)及設(shè)備也多。想做好智慧園區(qū)的設(shè)計(jì),了解園區(qū)的需求最為關(guān)鍵,對(duì)園區(qū)管理運(yùn)營(yíng)模式要充分了解。管理部門(mén)一般有運(yùn)營(yíng)中心、物業(yè)中心、安保中心、消防中心,充分了解各部門(mén)需求,設(shè)計(jì)時(shí)將各部門(mén)的意見(jiàn)綜合,避免后期修改較多。根據(jù)管理模式設(shè)置機(jī)房個(gè)數(shù),機(jī)房級(jí)別等。根據(jù)機(jī)房級(jí)別確定主備電源、應(yīng)急電源,匯聚機(jī)房、弱電管井設(shè)備電源均采用可靠的智能化保障電源。

②管井內(nèi)安裝機(jī)柜時(shí)在有條件的情況下盡可能設(shè)置空調(diào),解決夏天散熱問(wèn)題,筆者在已完工項(xiàng)目中遇到過(guò)夏天時(shí)候需要把管井門(mén)打開(kāi)散熱的情況,既不安全也影響通道。

6 結(jié)束語(yǔ)

智慧園區(qū)是園區(qū)數(shù)字化建設(shè)的重要內(nèi)容,智慧園區(qū)以科技為園區(qū)賦能,通過(guò)打造“安全、智慧、綠色”的園區(qū),提升園區(qū)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。其各子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)依照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,結(jié)合甲方需求合理配置系統(tǒng)及功能以滿(mǎn)足現(xiàn)狀使用要求及后續(xù)拓展。