社會化媒體的政治傳播功能與影響研究

陳勇,杜佳

社會化媒體的政治傳播功能與影響研究

陳勇,杜佳

大眾傳媒在政治傳播過程中一直發揮著重要作用。近年來,社會化媒體蓬勃發展,顛覆了信息生產和傳播方式,深刻改變了人們的生活和思維方式,也不可避免地改變了政治傳播生態。社會化媒體已成為當今國內外重要的新興政治傳播媒介。應立足于社會化媒體背景,分析社會化媒體及其特性,在此基礎上闡釋其在政治傳播中的新功能,從政治傳播主體、受眾、媒介三個方面分別解析社會化媒體這一在線社會網絡所帶來的積極影響和消極影響。

社會化媒體;政治傳播;功能;影響

自20世紀70年代以來,關于政治傳播的研究發展迅速,涉及政治傳播的主體研究、大眾媒介的政治傳播功能研究、政治傳播思想研究、我國政治傳播體制、策略研究等,這些研究中把國家和政府當作國家和政府形象傳播的主體,多研究國家和政府作為傳播主體的目標、結構、功能等。當今時代,社會化媒體迅猛發展,根據研究機構We are social在其最新發布的一則全球社會化媒體報告,2014年中國社會化媒體用戶達到6.23億,占中國人口的42%。社會化媒體以其龐大的用戶數量、獨特的傳播和組織形式,深刻改變了人們獲取和創造信息的模式,成為國內外政治傳播中一股不可忽視的強大力量。在今天,政府已經不是唯一的政治傳播主體,企業、社會組織、境外機構、個人等都成為了政治傳播的主體,而且在社會化媒體中發揮著越來越大的作用。此外,傳統意義上的政治傳播受眾、媒介也發生了新的變化。因此,深入研究當前社會化媒體在政治傳播中所具有的新功能及其對政治主體、受眾、傳統傳播媒介的影響,并探討如何將其納入國家、政府政治傳播中加以合理利用,已成為一個重要而緊迫的課題。

一、社會化媒體的傳播形態及特性

(一)社會化媒體傳播形態

“社會化媒體”由英文“Social Media”翻譯而來,是指在Web2.0的基礎上,依賴用戶社會關系建立的以用戶內容生產和信息交換為中心的一種在線社會網絡形態。

社會化媒體作為一種在線社會網絡形態,其技術基礎為Web2.0,注重用戶的交互作用,用戶既是內容的瀏覽者,也是內容的制造者。社會化媒體的“社會屬性”在于其形成了一張龐大的“關系”網絡,傳播嵌入到“關系”之中,與現實社會有著直接聯系的人們和群體之間進行互動和協作。社會化媒體的傳播效果依賴于人們彼此間關系的集成,在人們的社交和互動基礎上產生較大規模的社會聚合。社會化媒體中的傳播成為社會行為在互聯網中的模擬,通過互聯網的社會化進程,人們不斷發展并形成了在線的并為其生存環境所認可的社會行為模型。

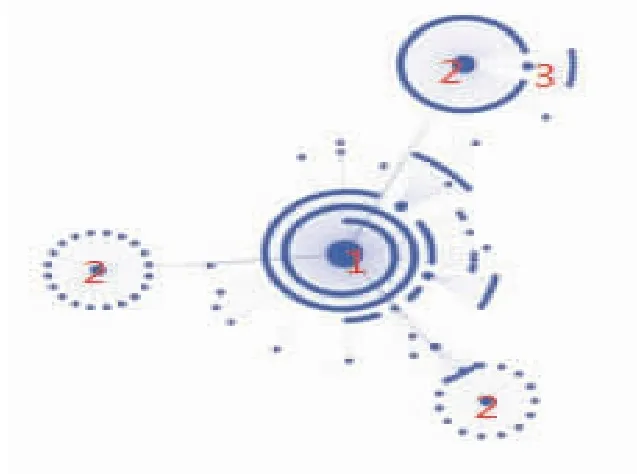

社會化媒體以個人為中心。人是傳播的“節點”,眾多的傳播節點共同融入網狀鏈接,來實現信息的傳播,信息擴散過程如同水波的漣漪(圖1)。核心節點1發出信息,信息擴散至其他節點2(其粉絲、關注者),形成一級傳播層面;節點2轉發信息,擴散至其粉絲,于是形成第二級傳播層面,中心是節點2,并形成了一個以自己為中心的傳播圈;節點3又在轉發節點2的信息,而成為第三級傳播層,以此類推。

圖1 信息擴散模式(環形視圖)

從信息流動的方向上看,在一對多模式的一次傳播形成后,還會產生多對多,多再對多(直至無限)N次的傳播,是一個信息向外擴散的多級多中心模式,最終形成無限的裂變式傳播,這顛覆了傳統的信息生產和傳播模式,打破了信息傳者和受者的界限以及被傳播者所壟斷的傳播渠道等。

(二)社會化媒體特性

1.人員參與的廣泛性。一方面,社會化媒體技術門檻低,簡單易用,從而形成巨大的用戶數量基礎。它在技術、經濟、政策等方面的參與門檻都很低,只要是一個可以支付上網等費用,會使用電腦、手機等終端上網的人,就能參與社會化媒體的使用和體驗。另一方面,社會化媒體鼓勵廣大用戶對內容進行評論、反饋、分享和再傳播,每一個用戶既是傳播者也是受眾,既是關注者也是被關注者,既可實現信息即時共享也可通過互動和轉發產生新信息。不同政治立場、觀點傾向、利益訴求、身份背景的人都可以發起或參與傳播,不同觀點和身份的人都可以參與其中,從而發出多元的聲音。

2.信息傳播的社會性。Web2.0和移動技術使社會化媒體將現實生活中人與人的關系即時映射到網絡上,信息通過彼此之間人際關系網絡呈扁平狀擴散。從節點傳播模式可以看出,社會化媒體用戶之間的即時信息傳播依賴于社會網絡人際交往的范疇。“關系”(Relationship)是指固有的、已建立起來的、更近一層的關系,是基于關系中的雙方互動的模式,彼此對對方的行為所抱有的一系列期待。關系與傳播密不可分,關系的本質由人們之間的傳播所定義。社會化媒體環境下的交流與協作是基于復雜社會網絡的,用戶根據自身需求,跟其他節點之間建立關系,并進行廣泛互動,形成以自我為中心的網絡,成為“信息源”。隨后“內容”從不同的“源”頭聚合起來并通過其他節點傳播。社會化媒體的用戶,以一個相對趨于固定的身份出現,開發社會資本,從而強化已有的社會網絡,拓展出新的社會網絡。從而,信息網絡與社會網絡的融合才得以實現。

3.內容生產的自主性與協作性。社會化媒體中的信息絕大部分是由用戶自主創造的,每一個用戶都可以自主創建信息。同時,社會化媒體中信息的生產還有賴于協作。人們在社會化媒體中通過“內容協作組織”進行創作與合作,生產出有價值的信息,共享互惠。“內容協作組織”指的是一種對信息進行組織的方法——一種分類方法,一種分級索引系統。在內容協作組織中,人們用單個的詞來標注信息或者內容。任何人都可以給一段內容加上標簽,并且可以看到別人是如何標注該內容的。人們通過索引很容易找到自己感興趣或專業的領域。如,協同生產類社會化媒體維基百科(Wikipedia),證明了全球范圍內協作的價值。社會化媒體的協作性目的明確、博采眾長,通過在線社會網絡中的人的協同力量創造出有價值的信息。

4.以人為中心的信息聚合性。社會化媒體根據用戶需要使信息聚合(aggregation),并將其提供給用戶。用戶根據自己的需求,跟其他人和信息源建立聯結,形成以個人為中心的社會網絡,并根據個人興趣在不同的社會化媒體上訂制信息源。信息聚合是通過RSS技術來實現的。用戶可以實時接收信息,通過某一個固定的“入口”或“界面”(比如RSS專用閱讀器,以及Google Reader、鮮果等在線RSS閱讀網站),收取并瀏覽所有訂閱的RSS源的內容。同時,用戶還可以將信息實時動態地發布在社會化媒體的個人主頁上。以個人為中心的信息聚合性極大地改變了傳播行為中的信息傳受習慣,人們可以根據自己的興趣和習慣以及朋友的推薦有選擇性地接受或屏蔽信息,實現精準接收。

二、社會化媒體的政治傳播功能

社會化媒體的傳播形態和特點,使得社會成員在參與傳播度上得到了空前的提高。信息傳播具有社會性,呈現為以個人為中心的多對多、分散化、扁平化的傳播模式,深刻改變了政治信息傳播自上而下的流通格局,從而極大地拓展了公民直接參與政治和社會生活的廣度與深度。在政治傳播中,社會化媒體除具有傳統媒體的政治信息傳播、政治溝通、輿論引導等功能外,還具有以下功能。

(一)政治信息傳播與反饋功能

傳播政治信息是政治傳播媒介最基本的功能。政治信息應包含兩個方面:“一方面,是執政者、社會政治團體為進行政治統治而推行的觀念行為的信息、制度形態的信息及具體政治行為的信息;另一方面是普通大眾在社會政治生活中所表現的政治心理、政治參與等方面的信息。”[1]因此,社會化媒體中的政治信息也應該包含兩方面:一是“信息”,指由各種組織、個人發布的與政治有關的信息;二是“意見”,指社會成員所公開發表的與政治有關的觀點,如果在大多數社會成員中得到認同則形成“輿論”。從政治傳播的途徑和渠道來看,以往政治信息的傳播主要通過會議、文件、信訪、官方主流媒體等。這種常規的政治信息傳播,傳播主體單一,受到官方把關,同時在信息收集功能方面較弱,一些“民意”上達也較為困難。

社會化媒體中的政治傳播,不僅具有傳播政治信息的功能,還承載著收集“信息”和“意見”并反饋給政治主體的功能。社會化媒體信息的發布與獲取的自主性與便利性,使得公民可以根據自身的某種需求和利益訴求主動發布議題或通過搜索主動找到與自身利益相關的群體,使公開的意見表達并形成廣泛影響從而影響政府決策成為可能。目前,社會化媒體平臺上的熱點指數、趨勢、排行榜等實時更新,便于查詢、參與和統計。如,微信公眾平臺的信息生產者也可通過用戶訂閱信息了解用戶需求,知曉什么樣的內容投放給哪類用戶才是有效的,或者怎樣培養與改進用戶體驗,實現對信息傳播效果的多層次分析。通過這一平臺,能更快地凝聚公民對政府方針政策的反饋,政府能及時發現過去沒有發現的問題,加以改進或完善。政府利用社會化媒體進行政治信息的傳播,已成為不斷改進社會治理的一種方式。

近年來,越來越多的國家政府投身社會化媒體,借此發布政策、積累民意基礎。2008年,英國政府開通專門連接英國政治、時事的社會化媒體網站Tweetminster,顧名思義,即為Twitter和Westminster(英國國會)的結合。社會化媒體使政府更開放、更便捷地與公民、意見領袖等進行溝通。社會化媒體下的政治信息傳播與反饋功能,使公民能夠隨時了解時政資訊,掌握政府所作所為,參與話題的評論、互動與轉發,對各種現實社會問題發表意見,建言獻策,切實提升了政治信息的收集與反饋的效能。

(二)政治參與模式重構功能

社會化媒體的政治傳播,因加入了公民的政治參與,而形成了雙向互動的政治傳播行為。一份報告顯示,全球77.7%的國家領導人都擁有在社交類社會化媒體的賬號[2]。社會化媒體環境下,原來的“政黨→機關、組織、媒體→公民”的單向傳播,變成了“黨的領導人、政府部門負責人?社會化媒體用戶”的雙向互動,極大地促進了公民政治參與的積極性和有效性。

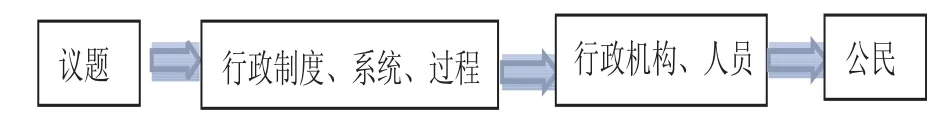

社會化媒體下的雙向傳播互動,重構了政治參與模式。社會化媒體出現前,中國公民的政治參與模式,是在官方媒體主導、動員的前提下參與的。黨和政府通過中央級媒體確立政策議題,通過公開報道等形式促進公民對某一確定的領域進行有限參與。如圖2所示,傳統媒體環境下的公民參與,公民被放置在最后,中間經由媒體、行政人員進行傳達,并“控制著”公民影響政策議題的能力和效果。

圖2 傳統媒體環境下的公民參與情境模式

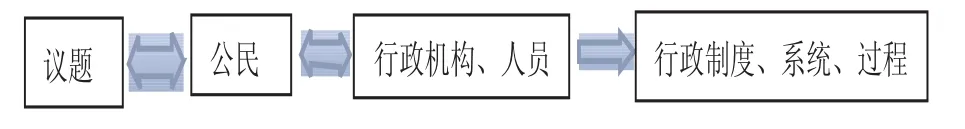

而社會化媒體最大限度地放大了、釋放了公民的話語權,這種環境下的公民政治參與打破了地域和層級的限制,實現了“跨級多層次參與”,使公民可以自主設置、傳播議題,形成輿論,并最終使其變為決策。行政人員也不再僅僅是簡單的政策的傳達者,而是也可以直接參與到政策制定中,在與公民公開、公正的協商討論中,成為合作治理的參與者,共同制定決策。如圖3所示,公民緊貼議題,被放置于中心位置;行政人員發揮作用則由其與公民互動、密切的關系程度及其在所屬領域的專業性和影響力所決定;行政系統、行政過程則在最外層,在公民與行政機構、人員的協商、互動中被影響。

圖3 社會化媒體環境下的公民參與情境模式

社會化媒體已經成為公民政治參與的助推器。目前,新浪、騰訊、人民網、新華網四家微博平臺上,共有政務微博客賬號超過17萬個,還有越來越多的官員開設實名認證的個人賬號。2014年全國“兩會”期間,國務院開通官方“微視”賬號——“中國政府網”,首次視頻征集建議,并在微視上承諾:每一條意見,都將被認真對待。一些好的意見建議將被直接送到總理的辦公桌上。這條微視被播放超過91萬次,獲得8984個“贊”和4000多條公民提案或反映的問題。由此可見,社會化媒體重構了公民政治參與模式,公民可以向政府機構直接反映自身愿望、表達政治訴求,進而參與政策制定。

(三)意義建構功能

如前所述,社會化媒體的傳播特點融合了“內容”與“關系”兩個維度。社會化媒體通過節點賦予用戶彼此間建立起社會連帶的空間,將具有共同興趣和利益的個體有效地集結在一起。社會化媒體用戶的信息生產和傳播,與社會網絡關系建構互相影響與深化。用戶基于信息傳播、協作、聚合、分享,產生價值和身份認同。這意味著,用戶的社會網絡關系,影響、規定著他們對某一信息的獲取和解讀,塑造其對現實的理解,并達成一定的共識。在現實社會中分散的志同道合者,借助社會化媒體形成了虛擬的“聯合體”,從而使意義的建構得以在“聯合體”中進行。

社會化媒體的意義建構功能,使群體成員通過彼此互動,逐漸形成了對于政治系統的情感和態度,由情感和態度又引發人們對現有政治制度規范、政治組織機構以及政治行為的評判,并隨著后續信息的輸入、擴散與互動而不斷強化。社會建構理論認為,表現為客觀實在的社會現實除了由行動者構成的客觀內容之外,更是由思想、信念、知識等主觀過程所進行的社會建構,即強調意義建構的重要性。社會化媒體中的群體成員基于自身的經驗、知識等對相關政治信息和態度進行選擇判斷,形成對信息的普遍看法,并經由相互連接的其他節點對信息進行文字、圖片、視頻等傳播方式的再加工和再傳播,不斷在社會網絡中進行意義的建構。根據符號互動主義(symbolic interactionism)的理論,人們在經過一段時間的互動后會逐漸形成對某些術語和行動的共享意義,從而以某種特定的方式來理解事物和現象。節點之間進行的知識、思想以及情感等方面的交流和溝通,在生活經驗、社會參照等結構因素上,逐漸獲得了對政治系統的直觀體認,表現為對政治體系的親近、疏遠、相信、懷疑、熱愛、憎恨、冷漠、服從、抗拒等積極和消極的政治情感反映。可以說,社會化媒體的意義建構功能促使社會成員通過信息和相關知識在社會網絡中的傳播和互動,構建出政治系統對于自身的意義和價值,生成了對政治系統情感層面的接納與趨同。

三、社會化媒體對政治傳播的影響

(一)社會化媒體對政治傳播受眾的賦權與極化

1.社會化媒體對政治受眾的賦權。根據英國學者丹尼斯·麥奎爾關于受眾的觀點,傳統的政治傳播的受眾接受政治信息和表達政治觀點時是經過組織的,政治信息的發出者、傳遞者和關注者是專門化的[3](P3)。國家、政黨等成為政治傳播的當然主體,通過報紙、雜志、電視等大眾媒介,制作政治信息,并經由大眾媒介作為政治信息傳播渠道傳遞到受眾手中,成為較為固定的政治傳播結構模式。政府和專業機構是政治信息的制作者和傳遞者,具備專業技能、渠道和授權,主導政治傳播的過程,與普通受眾存在明顯差異。

社會化媒體對政治傳播受眾的賦權,極大地改變了受眾的身份與能力。媒體研究和社會學中常見的“賦權”(empowerment)概念認為,賦權是獲得某種生產、創造和選擇的能力,即是權力的增加與強化。賦權常常與參與、權力、控制、自我實現和影響聯系在一起,尤其強調對社會弱勢群體的賦權。首先,社會化媒體中的用戶擁有媒介生產能力與行為,并構建著融合信息網絡與社會網絡之間的新型在線網絡,讓使用者有機會直接就廣泛的傳播信息發表意見,促成合作。其次,賦權的影響,還體現在自組織和網絡化群體的普遍出現。針對某個事件、某種階層、某類利益的認同在跨越地域和人際網絡的層面形成。

賦權使政治傳播的受眾變身為政治信息的制作者和傳播者,在主導政治傳播過程中所發揮作用的差異性也在減少。根據中國人民大學輿論研究所發布的《中國社會輿情年度報告2013》數據統計顯示,社會信息來源中1/3的信息來自微博[4](P20-21)。新的傳播技術賦予受眾擁有通過發布信息進行政治行動的能力。社會化媒體對公民的賦權不僅賦予弱者權力,更重要的是激發公民,每一個個體、群體、組織,對公共利益和公共服務作力所能及的貢獻,個人的想法和個人權力得以付諸實施,也給予每一個人參與社會生活的可能。近幾年,社會化媒體中的社會公共事件不斷進入公眾視野,公眾不斷對國家各種各樣的公共事務進行探討,對政府進行監督,督促政府在執政理念和管理方式等方面有所改進。從權力關系上來講,這正在改變以往自上而下的社會運行規則,民間社會自下而上地推動著政府政策的變化。社會化媒體的賦權功能,使得個體和群體、組織擁有更多發揮主動性的可能,國家的力量和社會的力量正在轉換。可以說,社會化媒體的發展,使國家和社會關系的重構變得更加明顯。

2.政治傳播受眾在社會化媒體中的極化現象。美國法哲學家凱斯·R·桑斯坦(Cass R.Sunstein)在《網絡共和國——網絡社會中的民主問題》一書中指出:“在網絡和新的傳播技術的領域里,志同道合的團體會彼此進行溝通討論,到最后他們的想法和原先一樣,只是形式上變得更極端了。”[5](P47)群體極化具有雙重意義:從積極方面看,它能促進群體意見一致,增強群體內聚力和群體行為。從消極方面看,群體極化似乎很容易在一個具有強烈群體意識的群體內產生,其成員對群體意見常作出錯誤的判斷和更趨極端的決定。

社會化媒體改變了原本較為單一的傳播環境,使群體極化現象得到了強化。凱斯·桑斯坦在《信息烏托邦》一書中提出了“信息繭房”的概念,即公眾的信息需求往往是跟隨著自己的興趣,久而久之就會將自身桎梏于蠶繭一般的“繭房”中。社會化媒體中“圈子”、社群的存在(如騰訊微信的“朋友圈”功能,騰訊QQ的“群”功能等),恰恰使“信息繭房”的效應越來越明顯,人們依據自身興趣或共同的價值觀而建立的小圈子中,群體內的人們會更加接受同類的思想、觀點,而“繭房”外的聲音則很難被吸收。同時,社會化媒體加固了“繭房”的“擬態環境”,社會化媒體的信息推送功能,會根據個人的瀏覽或評論記錄,歸納和預測其興趣和行為模式,自動推薦為其量身定制的信息,導致個人往往只能出現于符合其價值觀念的信息環境中。

在群體內部,社會化媒體中形形色色的利益群體參與政治,并試圖影響國家政治權力的運作。利益群體是在特定政治范疇內,基于共同的利益、意志和愿望而采取共同行動的社會組織,其群體交往的范圍基本上局限于利益地位相近的社會成員,而社會化媒體中的交流和互動,也會影響個人的現實決定和觀念形成,甚至個人意見也會隨著某一團體的意見而呈極端現象。這種交流無疑使個體的政治社會化帶有明顯的群體傾向。利益群體基于自身利益出發而形成的帶有偏狹性的政治觀念和政治信仰,如遇到導火索極易引發群體突破制度邊界尋求額外利益的行為,甚至可能威脅國家政治的穩定。

在群體與群體之間,群體極化阻礙了不同利益群體交換和理性討論政治意見。實際上,不同政治群體間的政治利益并不完全涇渭分明,既存在利益分歧,也存在共同利益,但群體極化則將許多群體置于不必要的政治對立當中。比如,現在微博上存在的“左右之爭”異常激烈。有些知名學者甚至不再滿足于在社會化媒體上“打嘴仗”,轉而線下“約架”,借政治爭論之名,行暴力之事,早已違背了民主、自由的初衷。有的群體立場傾向于極端,過分強調群體間的政治差異,并將自身與其他群體明確劃分界限。對其他群體的抵觸情緒勢必會阻隔群體間的正常溝通,使得政治矛盾無法協商,消耗社會資源,從而逐漸演變為政治對抗,甚至是社會動蕩。

(二)社會化媒體對政治傳播主體的補充與沖擊

1.社會化媒體成為政治傳播主體加強有效宣傳的有益補充。社會公眾通過媒介信息獲得關于公共問題和政治政策的知識,因此,每一次新的傳播技術的出現都會受到政府的重視。當一種新型傳播媒介出現后,政治傳播的主體都會對其加以利用,以拓展自己政治信息傳播的渠道。當前,各國政治集團注重運用社會化媒體,使其在政治傳播中顯現出越來越大的傳播活力。2007年美國大選,現任美國總統奧巴馬通過對社會化媒體淋漓盡致的運用而成為最大的受益者,被人稱為“Web 2.0總統”。英語中甚至為此出現了一個新詞——“Twiplomacy”,指用Twitter等社會化媒體作為外交活動的平臺。美國注意利用現代科技和社會化媒體促進對話,傳播美國的政治立場和觀點。2007年,美國國務院開通“美國在線”(America.gov)網站,提供多語種文本,并聯接至各種社會化媒體平臺。其他很多國家也開通了社會化媒體國家官方賬號,使其成為國家形象宣傳的重要平臺。如英國、以色列和瑞典的Twitter賬號(@GreatBritain、@Israel和@Sweden),從文學、音樂、旅游等各個方面進行宣傳。在我國,越來越多的社會化媒體政務平臺,不僅是政府機構進行政治傳播的媒介平臺,也是其主動回收公民政治信息的基本載體,用以改進自身管理。如前所述,社會化媒體對政治參與模式的重構功能,正逐漸改變著政治傳播主體的政治傳播模式。傳播主體也更為多元化,除政府部門外,還有政府官員、駐外記者、知名政治家、對外文化傳播機構等,都參與到政治傳播中。比如,截至2013年,美國國務院、美國駐外使領館、駐外使節等已有308個微博,411個Facebook賬戶,另外還有185個YouTube、Flickr、Google+和Instagram等鏈接,全部社會化媒體在世界范圍與2100萬人進行交流[6]。根據2012年法新社發布的世界“數字外交效力”(Digital Diplomacy Effectiveness)等級報告,美國排名第一。

2.社會化媒體對政治傳播主體的沖擊。社會化媒體改變了傳統政治信息傳播中政治系統作為信息把關人的角色,大眾媒介則是政府代言人。社會化媒體以個人為中心,扁平化的傳播模式,則打破了信息中心制,政府權威機構不再是天然的傳播主體,公民也可以直接制造信息,“草根”、記者、娛樂明星、專家學者、境外機構等都可以成為傳播主體,并成為意見領袖。根據中國社會科學院公布的《中國新媒體發展報告(2014)》顯示,截至2014年3月底,外國駐華機構所開設的涉外類政治賬號47個。此外,還有多家境外新聞媒體、文化和經濟機構等“滲入”中國社會化媒體平臺,如美國CNN、英國BBC、日本朝日新聞、英國文化協會等。這些新的傳播主體在社會化媒體中擁有眾多粉絲,少則幾百萬,多則幾千萬,他們說一句話就可能超過“新聞聯播”的影響范圍,極易在公民中形成廣泛影響,左右著公民對政府、政策的態度。傳統主流媒體也不再是天然的渠道和代言人,社會化媒體使公民也有了廣泛的傳播渠道,如微信公眾號,用戶可以自由開通并被訂閱,點對點直接向用戶投送信息。又如著名微信個人公眾號“假裝在紐約”,其發表的文章平均閱讀率都超過6.5萬。

公眾對于信息的創作、獲取與傳播力空前增強,開始對原本的政治傳播模式表現出一定的疏離的態度。但社會化媒體中的海量信息,也使得對虛假信息、政治謠言的管理難度加大。美國國家信息基礎設施顧問委員會委員埃瑟·戴森指出:“數字化世界是一片嶄新的疆土,可以釋放出難以形容的生產能量,但它也可能成為恐怖主義和江湖巨騙的工具,或是彌天大謊和惡意中傷的大本營。”[7](P17)事實上,在政治動蕩和社會騷亂中,社會化媒體已經成為重要推手。從2011年突尼斯的“茉莉花革命”到先后席卷埃及、利比亞、敘利亞等國家的社會動蕩,社會化媒體成為了引發社會矛盾的助推器。最早的反政府、抗議信息以及推波助瀾的游行示威活動的動員與組織都是在社會化媒體中發起的。除去政府自身經濟滑坡、腐敗方面的原因,西方國家借社會化媒體進行文化、意識形態的輸出,以及對別國政治運動的策劃和運作,也起到了不容忽視的作用,被人們稱為“Twitter革命”。在我國,近年來有越來越多的社會群體事件通過社會化媒體進行傳播和組織,甚至發生了嚴重的打砸政府部門,傷害無辜群眾的惡性暴力事件。

當前,社會化媒體憑借其強大的技術和傳播滲透力,成為了各種利益群體競相占領的平臺。政治傳播主體的沖擊和分化,造成了監管難度的增大,對政府主流政治思想的傳播以及社會秩序的管理增加了壓力和成本,也大大加劇了意識形態方面的波動和公民的情緒化表達,增強了政府在意識形態、文化、社會穩定等方面的教育、引導和管理的難度。

(三)社會化媒體對傳統政治傳播媒介的削弱與拓展

1.社會化媒體對傳統政治傳播媒介的削弱。誠如美國著名傳播學者施拉姆所言:“媒體一經出現,就參與了一切意義重大的社會變革——智力革命、政治革命、工業革命,以及興趣愛好、愿望抱負和道德觀念的革命。”[8](P18-19)事實的確如此,社會化媒體以其便捷的信息生產方式和以人為中心的傳播渠道,不僅部分取代了傳統政治傳播媒介的功能,還進一步加劇了“兩個輿論場”的分化。所謂“兩個輿論場”,即由黨報、國家通訊社、國家電視臺組成的官方輿論場,以及以社會化媒體為代表的網絡構成的民間輿論場。一般地說,“兩個輿論場”重疊的部分越大,輿論引導的針對性和有效性就越強;重疊的部分越小,輿論引導的針對性和有效性就越弱。在社會化媒體的沖擊下,主流宣傳話語權式微,人民網輿情監測室曾做過粗略的比較,2010年社會化媒體上20個熱點事件中,如“我爸是李剛”事件、富士康員工跳樓事件等,人民日報與中央電視臺介入報道的占80%,但很快對40%的熱點采取了封堵,輿論引導有正面效果的約占30%,起了反向作用的也有30%。綜合分析,官方媒體只占據了25%的話語權。而1980年代的社會熱點事件中,官方話語權的比例是80%。當前,如何利用社會化媒體努力打通“兩個輿論場”,切實提高思想輿論引導力,以推動“兩個輿論場”的“共振”,已經成為加強有效政治傳播,提高黨的執政能力建設迫切需要引起高度重視和認真解決的現實問題。

2.傳統政治傳播媒介在社會化媒體中的拓展與聯動。社會化媒體為政治傳播媒介帶來了機遇與助力。在2013年8月召開的全國宣傳思想工作會議上,習近平總書記指出,必須堅持鞏固壯大主流思想輿論,弘揚主旋律,傳播正能量,激發全社會團結奮進的強大力量。在2016年2月19日召開的黨的新聞輿論工作座談會上,習近平總書記指出,要尊重新聞傳播規律,創新方法手段,切實提高黨的新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。社會化媒體拓寬了傳統媒介傳播平臺。傳統主流媒體目前普遍在社會化媒體開設賬號,以彌補自身時效性較差的弱點,也增強了傳播的活力。2014年,習近平主席的新年賀詞里也出現了“給人民點贊”的微博體;“給力”“元芳體”“淘寶體”等表達形式早已成為傳統主流媒體報道的“常客”。同時,傳統媒體特別是傳統主流媒體借助自身優勢并結合社會化媒體之力,增強了自身的權威性。它們動用自身廣泛的信息線索渠道和權威信息資源,注重信息的原創與解析,與其他媒體實現優勢資源共享,并加強對重大事件的后續追蹤報道和深度解析報道,充分發揮傳統媒體全面、深入的優勢,及時發布權威核心信息,挖掘新聞背后的信息,正確地主導、引導社會輿論。如同《人民日報》和官方微博、微信、客戶端的聯動,充分發揮各自的優勢,在社會化媒體上發現社會熱點和收集公民的提問和意見,通過《人民日報》調查性報道的優勢,深入事件發生地調查采訪,在不同媒體平臺上正面回應,從公民關切的立場出發,以精準、深刻的語言,深度解析,從而樹立了主流媒體的公信力,掌握了引導輿論的主動權。

四、結語

對于政治傳播而言,大眾媒介一直構建著國家和公民政治溝通的渠道。社會化媒體的出現,使得其在政治傳播中的作用更加凸顯。當前,世界各國政黨、政府對社會化媒體的運用風生水起,公民利用社會化媒體參與政治方興未艾,社會化媒體已經成為影響各國政治的重要要素之一。不少西方政治家善用、巧用社會化媒體,表達政治態度,推行政治主張。在我國,我們對此也應當加以科學借鑒,從被動應對到主動參與,使在社會化媒體中政府信息公開與溝通逐漸成為常態;使社會化媒體不僅能夠傳達黨和國家的政治立場、態度,促進公民與政府的相互理解和有效溝通,也能夠讓人民群眾正確地表達訴求、維護權益,成為公民有序參與政治的重要渠道。

我們特別應當看到當前我國在意識形態領域的引導工作愈發艱巨。伴隨著社會化媒體而來的是各種思潮的涌入和蔓延。社會化媒體的出現顛覆了政治傳播的傳播方式和組織動員能力,推進了社會變革的步伐;社會化媒體將正在發生的事實通過廣大用戶和最有影響力的人群,經由社會關系鏈條在人與人之間即時傳遞、擴散,成為一種難以控制的力量,在政治傳播中成為社會心理、社會情緒的晴雨表和政治動蕩、政治事件的推進器,等等,這些都為我國當前改進政治傳播提供了有益的參考和借鑒。我們應加強對社會化媒體環境下政治信息傳播及人們政治態度發生的新變化、新趨勢的研究。在進一步深化改革開放,逐步解決我國改革發展中的問題,夯實政治認同現實基礎的同時,著力加強意識形態領域的正確引導,讓傳統政治傳播手段與社會化媒體融合與聯動,大力促進社會主義核心價值觀的傳播,增強吸引力,激揚正能量,鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位,鞏固全黨全國人民團結奮斗的共同思想基礎。在眾聲喧嘩、莫衷一是的輿論場中,始終使積極向上的正面聲音占據重要領地,使主流思想輿論的陣地得到最大鞏固與拓展。

[1]李文冰.政治信息溝通對傳媒的訴求[J].浙江傳媒學院學報,2004,(3).

[2]儲信艷.全球77%的領導人用社交媒體[EB/OL].http:// www.bjnews.com.cn/world/2013/07/27/275441.html,2013-07-27.

[3]丹尼斯·麥李爾.受眾分析[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

[4]喻國明.中國社會輿情年度報道2013[M].北京:人民日報出版社,2013.

[5]凱斯·桑斯坦.網絡共和國——網絡社會中的民主問題[M].上海:上海出版集團,2003.

[6]Matthew Wallin.The Challenges of the Internet and Social Media in Public Diplomacy[EB/OL].http://www.AmericanSecurityProject.org,2012-08-30.

[7]埃瑟·戴森.2.0版數字化時代的生活設計[M].胡泳,范海燕,譯.海南:海南出版社,1998.

[8]威爾伯·施拉姆.傳播學概論[M].北京:新華出版社,1984.

[責任編輯:陳梅云]

陳勇,北京聯合大學客座教授,中國礦業大學(北京)思想政治教育學院教授,博士生導師;杜佳,中國礦業大學(北京)管理學院博士后,北京100083

G206

A

1004-4434(2016)08-0069-07

國家社會科學基金項目“社會主義核心價值體系引領社會思潮的方式和途徑研究”(09BZX018)