網絡互動作文:打造習作的空中課堂

王慧敏

【摘 要】 大數據時代,網絡與習作有機融合。在教學中教師嘗試網絡互動習作,打造無邊界習作的模式,發掘學生另類聽說讀寫的才能。“一段話心情日志”“童漫想象博文”“一周人物在線”“網絡日記接力”“班級聊書吧”等各種形式的互動習作,讓習作指導從課內走向課外,網前走到網后,從個體輻射群體,從單線突變多維,空中課堂也能落地生花。

【關鍵詞】 網絡 互動作文 空中課堂

如果要評選影響20世紀世界文化史的關鍵詞,我想“網絡”一詞一定入選。如果你問一位小學生:“網絡是什么?”他可能給你的回答是:“QQ、微信、游戲、音樂和動畫片。”據一項調查顯示,小學生對于“開心農場”“保衛蘿卜”“消消樂”還有“4399”游戲網上的各種游戲,其熱衷程度已超過成人。

中國青少年研究中心日前公布的“中日韓美四國小學生網絡學習的意識與狀況比較研究”結果也與之相契合。結果顯示:“中國小學生在學習中對電腦的使用率遠低于其他三國。小學生對于網絡有著天生的好奇,但又不能正確認知網絡對于自身的作用,缺乏對網絡信息處理能力的培養,這些可能導致我們的孩子在未來的國際競爭中落伍。”

一、 直面現實:網絡與習作的貌合神離

(一) “俗”不可耐的網絡口語風

如今已是大數據時代。一邊是信息技術的飛速發展,一邊是小學生對于網絡的錯誤認知和自我傷害性地使用。怎樣讓網絡成為孩子成長的助力而非阻力?這的確值得我們思考與實踐。對此,一些有思想的家長已經開始嘗試讓孩子在家上網記日記、寫作文。可以說網絡不僅改變了一部分人的生活方式,也改變了這部分人的學習方式。但大多數的學生網絡作文都是存在一些問題的。網絡語言的泛化,博文日志的俗話,內容形式的僵化,這些問題都大大降低了習作的效用,甚至在一定程度上窄化了習作,雜亂了原本應該單純的生活。以上種種現象的存在,于小學語文教師來說具有很大的開發研究價值。同時語文教師也面臨新的習作教學挑戰,課本上的習作范圍和內容已然不能滿足學生的需求,習作指導必然要從課堂走向課外,進入跨時空的“后作文”時代。

(二) “三自三無”的家庭習作范

還有一種現象普遍存在。一般到了小學高年級,老師都會布置一些習作寫話類的家庭練筆作業。因為家庭作業無時間限制的自由性,又因為是小學生并沒有比在校更強的書面表達的欲望,所以,家庭習作呈現的一般狀態是:內容自選、時間自愿、篇幅自定,還有寫前無指導、寫中無交流、寫后無評價的“三自三無”狀態。這樣一來,學生在家完成習作的興趣驟減,僅憑責任心去完成習作的大有人在。怎樣讓學生在家習作也能有滋有味,作為老師怎樣指導孩子家庭作文,怎樣讓習作不再成為生活的累贅?就目前的社會生活形態而言,有效的網絡習作指導或許能夠解決以上問題。

利用網絡的優勢以及對于孩子的普遍吸引力,打造網絡互動習作的空中課堂就此產生。

二、 互動翻轉:打造無邊界作文的空中課堂

(一) 內涵詮釋

互動:《中國大百科全書》對互動是這樣界定的。互動首先是一個過程,是一個由自我互動,人際互動,社會互動三個階段組成的過程。教育社會學者馬和民認為,教育教學過程就是一種人際互動過程。

互動習作,是指在具體情境下,幫助學生擺脫“自我為戰”的習作傳統,構建師生互動、生生互動的有機作文模式。

空中課堂即是打破一切時空限制,以網絡這一課堂的無形媒介,讓習作指導、習作評價、習作修改、習作發表等一系列變得更自由、更便捷、更有效、更生活。

(二) 借用網絡優勢,開發習作新田地

網絡這一新時代的寵兒,它具有開放性、多元性、共享性、交互性等一些特點。這些獨特魅力的存在,可以讓網上作文煥發出它與傳統作文的諸多優勢來。

1. 利用網絡的開放性,搜集習作圖文素材。網上的強大信息量可以給學生提供大量的信息素材。學生可以搜索相關的文字閱讀,也可以瀏覽圖片作為習作的插圖。豐富的圖文素材既鍛煉了學生篩選甄別的能力,又開闊了學生的眼界。

2. 利用網絡的多元性,豐富習作呈現形式。生活即習作。學生可以寫短小的日志,可以寫長篇的博客,可以是當天感悟的說說,也可以是圖片新聞的時事評論。形式不拘,這樣可以最大限度地保護孩子“自由表達”的意愿,也較好地實現了語文新課程標準中“有創意地表達”的要求。比如“一段話心情日志”“網絡日記接力”“班級聊書吧”“我是博客之星”這些形式,讓更多的孩子有表達的欲望,表達本身又成了另一種生活。生活即習作,習作也是生活,互相融合。

3. 利用網絡的共享性,實現習作及時發表。英國的母語課標說:“為多種目的和讀者,寫各種類型的文章;并注意激發讀者的興趣。”美國的母語課標說:“明確寫作目的和讀者”,“選擇一個你認為讀者會感興趣的主題”,“讓讀者‘看到故事的環境、人物和事件”。日本的母語課標說:“考慮寫作的對象和目的”,“依據對象和目的進行寫作。”

縱觀以上,不難發現讀者意識是激發學生習作興趣的根本。每個人都希望看到自己的勞動成果,而且越快越好。作文發表對于小學生來說無疑是激發興趣的原動力。利用網絡的共享性,可以實現學生習作及時發表。當習作公開在網上發布,作文就成了作品,習作者成了小作者,同學群成了讀者群,甚至老師也成了普通讀者的一員。身份的奇妙變換,會讓學生產生無窮的熱情。

4. 利用網絡的交互性,改變習作評價方式。在網上寫作文只是完成了第一步,怎樣評價,怎樣有效又有趣的評價顯得非常重要。傳統的習作評價都是教師一個人去完成,即使面批對象也是習作者本人。很多建議不能在第一時間讓學生獲得,好的思路和修改方法也會因為時間的推移變為空談,有時還可能因為是教師個人有失偏頗的觀點會讓學生失去表達的興趣,可以說傳統的習作評價是費力不討好。在美國作文教學論著《作文:研究、理論與應用》中就重點指出“作文教師評改學生的作文草稿,即在學生作文的過程中給予及時反饋,對提高學生的作文水平確有效果,但教師在家里或辦公室批改作文后再發給學生,則對發展學生的作文能力沒有什么作用。”

現在大家都在網上能第一時間看到自己的習作,其他同學及時予以點評、跟帖回復,習作者本人也可以參加互動。點評可以是就習作本身的,也可就習作者態度的,還可以把多名同學的同題異構作文放在一起對比評價。真正實現多角度,多層次的互動評價,實現網絡習作的效益最大化。

習作因為打開網絡的這扇窗,變得更加開闊。網絡因為多種習作的互動交流,變得更加讓孩子喜歡。

(三) 網絡成就“聽說讀寫多面手”

在網上習作,可以培養學生聽說讀寫的能力。聽什么?聽就是傾聽,閱讀別人的博文日志,就像在每日傾聽別人的生活故事,會激起自己無限的想象,達到了“無聲勝有聲”,不是面對面勝似面對面的傾聽效果。說什么?訴說自己的七彩生活,傾訴自己內心的喜怒哀樂,分享無極限,驚喜每天都有。讀什么?讀文讀圖讀評價,怎么讀?對比度,賞析讀,評論讀,越讀越有味兒。寫什么?寫博文寫日志寫回帖,心與心的交流更貼近。可以說是網絡習作讓孩子們成了“聽說讀寫多面手”,網絡成就了孩子。

三、 教學應用:網上課堂也能落地生花

(一) 緣起:一個人的兩面派作業

寒假剛過照例是收取寒假作業,小珊是班級里一名普通的學生。翻開作業本,一頁醒目的“潦草+空白”,細看是一篇要求寫寒假里趣事的文章,小珊只寫了幾行。不禁感慨:這樣的習作還算是作業嗎?現在的這些學生習作態度真是無可救藥了!

去班級博客發表新學期開學宣言,無意中看到小珊的瀏覽記錄,我隨即點擊進入她的博客。從一篇篇博文和一張張圖片中看到了她這個假期的生活、學習是令人意外的充實豐富。原來這里才是“真實的小珊”,這些博文才是真正的“寒假生活與作業”。

不由冷靜尋思:為什么同一個人會出現這樣的兩面派作業?同一個學生對待寒假作業本上要求寫的習作,是潦草兩行應付了事,而在其個人博客上留下的類似主題的博文卻洋洋灑灑幾百字,細讀還不乏文采。這到底是哪里出了問題?是作業內容的布置,是作業方式的選擇,還是“作業”本身這兩個字帶來的問題?

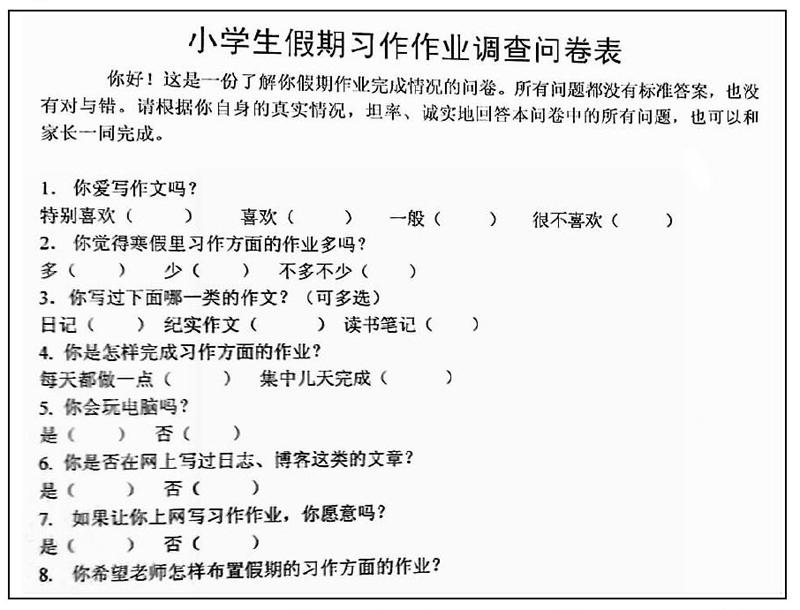

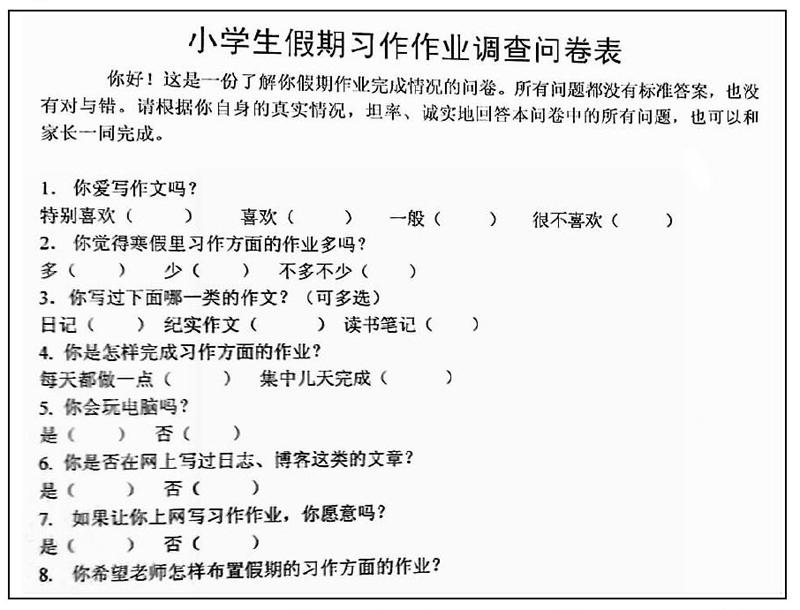

(二) 追查:一次小調查+一場大討論

有了問題就想知道答案,我于是在班級里開展了一次有關假期作業的意向調查。

調查數據統計結果是:第1題33.8%學生選擇“特別喜歡”“喜歡”寫作文。第4題集中完成習作作業的占51.3%,已超半數。第6題56.2%同學有過在網上寫日志、博客的經歷。到第7題已經有71.9%的同學愿意在網上完成習作作業。

由調查的內容和數據展開討論:為什么假期各類習作作業不愿意完成?你們希望怎樣完成這樣的作業?

大家認為:作業的內容沒有互動性;形式較單一,無論是日記、讀書筆記還是紀實習作,都是以書面筆寫的要求完成的。這嚴重地抑制了學生的學習興趣,極大地限制了學生習作的空間,制約了學生的個性化發展。據此,傳統作業形式已不適合學生的需求,而必須對作業設計的內容、方式和方法進行改革,使它成為學生張揚個性,展示自我,豐富思想文化的又一個舞臺。

了解了學生的思想動態后,接下來在班級QQ群向各位家長征詢意見。對于學生假期生活,家長比較傾向的是“學娛結合”和“增強動手實踐能力”,支持孩子在網上完成假期習作作業的家長占了絕大多數。

于是沒費什么周折,學生、老師、家長三方很快地協商好:把以往的寫在作業本子上的“每周一記”作文,改成“快樂周末1+1”,就是寫一篇博文,評論一篇同學的博文。

而到寒暑假時,作業形式可以更多樣,寫日志、寫游記、寫博文、到書友俱樂部聊書等。

(三) 嘗試:空中習作課堂落地生花

其實每一個學生都有強烈的表現欲望。網絡為學生提供了一個發揮潛能、展示才華、體驗成功的平臺。網上習作與空中課堂完美結合。

1. 一段話心情日志。孩子們都有自己的思想,他們需要表達,可也明白直白地表達心情的好壞顯得幼稚又無味。這種情況下,一段話心情日志就非常適合他們。或借物抒情,或融情于景,或干脆“顧左右而言他”。語言體式自由,或林黛玉式的“葬花吟”,或林沖式的“撥草尋蛇”,或學孫悟空“七十二變”。語言風格也自由,或魯迅式的犀利,或李清照式的婉約,或蘇軾般的豪放,或晏殊似的濃情雅思。當然最受學生歡迎的是林語堂式的黑色幽默和王蒙式的意識流。

孩子們不知道自己在一天一段的日志中表達的不僅是心情,累積的不僅是生活體驗,不知不覺中已經形成了他們習作的語言風格,形成了文字訴說,心靈交流的美好習慣。

2. 童漫想象博文。孩子們都是想象的高手。他們愛讀動漫書,愛看動漫作品,當然個個都是天生的動漫追星族。為了讓這有年齡特征的愛好發揮特別的作用,我們經過討論,成立童漫博文組委會。

每周組委會成員會公布本周的動漫明星是誰?孩子們可以圍繞這位動漫明星續編故事。最近熱播的《超能陸戰隊》中的“大白”在班級里是狠狠地火了一把。孩子們把各種各樣奇妙的想象給了大白,編出了各種意外又捧腹的劇情,“大白”顯然成了孩子們最親密的伙伴。

3. 一周人物在線。中央電視臺有一檔新聞欄目叫《本周》,深受觀眾喜歡。究其緣由可能是因為一檔30分鐘左右的節目會讓觀眾對一周內國內外熱點新聞一目了然,這種一網打盡式總結新聞報道融合新聞與評論,好看又好聽。

于是利用班級博客這塊田地,開辟了一塊“一周人物在線”的專欄,每周約稿。稿件哪兒來?每周班級都會發生這樣那樣的事情。每周及時記錄班級中的真人真事,可以有效地訓練學生寫實作文的水平。周末休假前,發動所有同學回憶本周班級發生了哪些事情,你感觸最深的是哪件事,鼓勵學生回家在班級博客“一周人物在線”中,以自己的觀察和視角,寫下你對這件事的見聞感觸。

具體形式我們是統一的。

一周人物榜:(寫同學名或網名昵稱)

聚焦關鍵詞:(如善良、正直、團結、感動等)

精彩回放:(班級時事直播、回放)

我的評論:(寫自己對于人、事、物的評價)

每周末,就是我們盤點學校生活,互相點評的大好時光。孩子們你一篇,他一篇,個個儼然成為班級小記者。人人都是事件的目擊者、通訊員、報道員、評論員。真人真事,也成了班級奇事趣事大家事。一個個人,一件件事,說得清清楚楚,評得頭頭是道。

4. 網絡日記接力。除了這些常規的博客、微博、日志、說說,還有一些新興的形式特別被孩子們喜歡。如:作文、故事新編等。最近一段時間班級還流行網絡日記接力。3、4個同學分為一組,分小組合作以接力形式完成作文,各小組間形成競爭,比長短,比精彩,比點評量的,比喜歡值的,還比“贈金筆”數量的。學生們把網絡作文當作游戲,玩得不亦樂乎。

5. 班級聊書吧。讀書是孩子們每周甚至是每天必需的生活。聊書是需要氛圍的,尤其是在班級共讀一本好書后總有一種不吐不快的感覺。網上,可以七嘴八舌,可以自說自話。可以談讀后感,可以推薦另一種閱讀。在聊書吧,你可以喜歡一類書、可以討厭一個人物,可以挑刺書中一句話,還可以猜想書中故事的另一種可能。

五(7)聊書吧,一個專屬于本班學生的聊書場所,一個虛擬看不見的場所,但是分明能看到一次次熱鬧的海聊。這由無數根看不見的互聯網線構建起來的是孩子們與書為友的美好境界。

除此之外,還有QQ簽名,照片日記,電子旅游日記,這些形式的網絡微習作都離不開網前網后的指導。談話指導、讀書引導、同學互導,各種指導鏈接在班級與網絡之間,學生忙得不亦樂乎。

經過一學期的教學應用,學生們對于這種新穎又有實效的習作方式大感興趣。放暑假前,我又一次對學生進行了問卷調查。結果如我預料的那樣,已經有超過70%的同學養成上網記錄生活的習慣,網絡作文受到絕大多數同學的歡迎,有近九成的學生期待接下來的暑假網文,老師同學間也紛紛約定會積極參加假期的習作課堂。無邊界作文已然落地生花在現實世界。

四、 教后知困:且行且思的完美網文追求

(一) 正面、規范評價語的指導應用

現在的學生受到流行網絡語言的影響很深,動輒點贊、圖片、鮮花、掌聲,非主流的評價語不僅不能做到客觀公正,其實很多時候這樣的評價也是不真誠的。網上習作的重點是在互動,互動的根本是人際的互動,情感的互動。如果只是追求表面的頻繁熱鬧,缺乏深層次的思考,不會給同伴帶來真正的積極引導。對于提升作文水平作用有限。

(二) 形式、內容的不斷自主創新

學生都是喜新厭舊的,怎樣持續保持網絡習作的熱情,形式與內容的不斷創新是必然的。我想創新的任務不僅是教師的任務,更應該把它轉化為學生的興趣,讓學生自主選擇形式和內容,無邊界作文向無邊界表達轉變直至變成文心合一是我美好的愿望。

教育家陶行知說:“要把教育和知識變成空氣一樣,彌漫于宇宙,洗蕩于乾坤,普及眾生,人人有得呼吸。”網絡作文正是這樣的一股新鮮空氣,它彌漫于無邊界的網絡,無邊界的思想,無邊界的生活,無邊界的交流,讓班級眾生的精神得以成長。

【參考文獻】

[1] 教育部.義務教育語文課程標準(2011版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2] 史帶芬·德·克拉森.作文:研究、理論與應用[M].上海:上海教育出版社,2012.

[3] 陶行知.陶行知文集[M].南京:江蘇教育出版社,2008.

[4] 管建剛.我的作文訓練系統[M].福州:福建教育出版社,2011.

[5] 袁志勇.從此開始寫日志[M].北京:華語教學出版社,2013.

[6] 吳勇.評價兒童習作的十項“標準”[J].語文教學通訊,2015(2C).