海外中餐口味正統的建構與文化資本

——以加拿大薩斯卡通市翠滿樓為例

[加]黃 韌(Mark Y. Wong) 黃柯靉娜(Anna K. Kelly)

?

海外中餐口味正統的建構與文化資本

——以加拿大薩斯卡通市翠滿樓為例

[加]黃韌(Mark Y. Wong)黃柯靉娜(Anna K. Kelly)

早期加拿大的華人移民的族群性是根據其歷史性集體記憶建構而成的。他們中的有些人通過商業平臺作為“中國性”場域而進行的正統性實踐,逐漸地形成華人社區的一種文化慣習。本文嘗試運用民族志訪談法和文化資本理論,針對一個在20世紀80年代早期開張,坐落在加拿大中西部的薩斯喀徹溫省薩斯卡通市第20號大街的粵菜餐館——翠滿樓(The Mandarin)進行個案研究。在調研過程中,我們發現華人移民食品口味選擇并非是一種僅僅滿足生理因素的行為,更是一種反映了當地社會和歷史進程的集體性的“原鄉”文化記憶。本研究冀圖通過這樣的一個案例,討論在加華人是如何通過個人身體化的記憶在商業行為中建構正統文化,并使之成為一種文化資本。我們試圖揭示在加拿大語境中的族群景觀空間內,個人將內化的中國文化來建構中餐的“正宗口味”,使之具有文化資本性的實踐經驗。我們也將嘗試把握餐廳是如何成為文化資本貨幣化過程的場域。

族群記憶口味移民文化資本

美洲至少有500萬華僑華人,他們以從事傳統的餐飲、貿易為主,并隨著社會、經濟發展逐步布局于酒店、旅游、金融及高科技行業,以勤勞和智慧贏得住在國的尊重。*徐愛玲:《歐洲與美洲華商財富分布》,賈益民編《華僑華人研究報告(2014)》,北京:社會科學文獻出版社2014年版,第129頁。在加拿大西部的薩斯卡切溫省薩斯卡通市,第20號大街的粵菜館翠滿樓,作為傳統中國文化名片,已經成為薩斯卡通本地人體驗中國人原鄉情節或是早期社區生活的重要場所。這類移民社區的變遷應該被視為在面對社會和文化認同的不確定性時所產生的新的以移民主導的文化再創造。據筆者在薩斯卡通兩年多的觀察,當下翠滿樓的顧客除了華人,還有其它族裔的消費者。人們來到翠滿樓不僅僅是中國文化的傳統性進行消費,同時也是對于城市歷史尤其是社區歷史的重新認識,成為當下當地薩斯卡通城市居民的生活體驗。這些生活體驗會漸漸的成為文化記憶,這種文化記憶具有地方性、集體性。本文嘗試通過布迪厄的文化資本視角以個案研究的方法考察北美中餐口味的正統在加拿大多元文化國策的語境內進行文化資本的建構過程。

一、文化資本理論

布迪厄的“資本”概念可作為一種權力形式,用來區別及再產生階級*[法]皮埃爾·布迪厄:《文化資本與社會煉金術》,包亞明譯,上海:上海人民出版社1997年版,第230頁。;他將資本分為了經濟資本(economic capital)、社會資本(social capital)和文化資本(cultural capital) 三種基本類型;其中最為核心的是文化資本,也被特納定義為“反映非正式人際中交往技巧、教育素質和生活方式”*喬納森·特納:《社會學理論的結構》,北京:華夏出版社2001年版,第192頁。。文化資本可存在形式包括:其一是具體狀態,用精神及肉體的持續性情反映形式;其二是客觀狀態,如:書籍、詞典、工具等文化商品形式;其三是體制狀態,由客觀形式來區分對待。”*[法]皮埃爾·布迪厄:《文化資本與社會煉金術》,包亞明譯,第192-193頁。他認為文化是社會等級的區分標志,與社會空間的等級結構及社會支配權力有密切關系*張意:《文化與區別》,陶東風編《文化研究》(第4輯),天津:天津社會科學院出版社2000年版,第41頁。。

筆者以為,要把握將海外華人的歷史和文化記憶通過文化資本形式實現,可以借鑒布迪厄的社會資本理論對于北美華人自發建構“文化正統”現象加以把握;從而將其變化為一種文化資本的身體化和物化狀態進行研究。通過將餐館作為“場域”*[法]皮埃爾·布迪厄:《實踐與反思》,李猛、李康譯,北京:中央編譯出版社2004年年版,第133頁。的個案研究,可以較好地從微觀視角把握文化資本由身體化向物質化變化的過程,“成為區別于其他族群的符號象征”*常寶:《從布迪厄的“文化資本”理論談族群文化的發展問題》,《西北民族研究》2011年第3期。。這樣一來,可以展現一個根植于社區文化和歷史記憶的活生生的經驗性觀點。有鑒于此,我們試圖通過考察加拿大中西部的薩斯克徹溫省薩斯卡通市的一家中餐館——翠滿樓(The Mandarin)的運營者李先生在加拿大個人生活經驗,與其自身對于餐飲商業運營的文化展演,了解這個中餐館的故事。

二、加拿大華人文化資本建構背景與基礎

中國的廣東人自19世紀以來便開始大量移民加拿大。移民是加拿大勞動供給的重要來源。我們可以將中國國際移民界定為離開中國(包括香港、澳門和臺灣地區),跨越國家邊界,遷徙到另一個國家或地區的中國人。*王輝耀:《中國海外國際移民新特點與大趨勢》,王輝耀編《中國國際移民報告(2014)》,北京:社會科學文獻出版社2014年版,第2頁。加拿大移民政策經歷了四個階段:第一階段(1867-1914),為擴大加拿大的人口規模和增加勞動力,加拿大政府采取了“放任自由”和鼓勵性的移民政策……中國人最早進入加拿大也是這個時期,他們集中居住在BC省,職業主要是采礦和修建太平洋鐵路,又運營公司負責招募。然而,由于種族歧視等原因,在太平洋完工的當年(1885年),迫于BC省的政黨壓力,加拿大國會通過了華人移民法,通過向華人征收人頭稅來限制華裔移民。第二個階段(1914-1945),由于戰爭、經濟和政治動蕩等因素,加拿大政府采取了限制性的移民政策。1923年,加拿大聯邦政府通過了禁止華人入境條例,只準領事館人員、加拿大出生的孩子、商人和學生入境。第三階段(1945-1985),隨著經濟的快速增長和信息產業的興起,加拿大對技術類移民的需求增加,加拿大的移民政策相應地逐漸放寬,由聯邦政府主導提出了普遍性的移民政策。1985年起,增添了投資類移民,吸引有投資能力的個人和家庭移民加拿大。1985年之后,除魁北克省外,其他12個省,包括薩斯喀徹溫省、不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省及安大略也相繼設立了提名項目和競爭移民。這些省所選擇的移民主要是技術類移民和商業類移民。*柳玉臻:《加拿大移民政策發展歷史與變動趨勢分析》,仲偉合編《加拿大發展報告(2015)》,北京:社會科學文獻出版社2015年版,第143-145頁。

自20世紀五六十年代以來,通過華人社區和主流社會的有識之士不斷地抗爭和請愿后,針對華裔移民的其它歧視性政策,如用X光推測骨骼年齡、戰爭新娘家庭團聚、假移民紙等也相繼取消。*黎全恩、丁果、賈葆蘅:《加拿大華僑移民史(1858-1966)》,北京:人民出版社2013年版,第513-524頁。20世紀80年代初,中英聯合聲明宣布中國將在1997年對香港恢復行使主權,一部分擔心香港穩定問題的香港居民選擇移居海外……他們首選的目的國是加拿大,接下來依次是美國和澳大利亞。這些香港移民不僅擁有高學歷和高技能,而且他們中的大部分人是作為企業家和投資家移居加拿大的,帶走了大量財富。*梁浩翰:《21世紀加拿大的中國海外移民》,《中國國際移民報告(2014)》,第144頁。自1986年始,從香港移民至加拿大的年度移民總數一直處于上升趨勢;在1994年到達最高點,計移入44,000人,自此開始下降。*Li, Peter S .2011. Immigration from China to Canada: Issues of Supply and Demand of Human Capital. Ed. Leo Suryadinata. Migration, Indigenization, and Interaction: Chinese Overseas and Globalization. London: World Scientific Publish Co. P76.由于新移民人數的快速增長,會將其原生的文化帶入到移居地;并且與本地文化發生磨合與對話。*黃韌:《加拿大種族觀念的嬗變——20世紀80年代以來的教訓與借鑒》,《開放時代》2012年第1期。

2006年的人口普查數據顯示,移民勞動力占加拿大勞動力總量的比例為21.2%;但移民群體的就業率低于加拿大本國出生人口,尤其新移民(進入加拿大不足5年的移民)的就業率偏低。在核心工作年齡段(25~54歲),移民群體的就業率為77.5%,新移民的就業率為67%,而相應年齡段的加拿大本國出生人口的就業率為82.4%。*柳玉臻:《加拿大移民政策發展歷史與變動趨勢分析》,仲偉合編《加拿大發展報告(2015)》,第149頁。Mata對專業人才移民至加拿大所遇到的困難進行了總結,主要包括以下四點:(1)加拿大沒有全國性的機構負責對國外學歷、職業技能證書和職業從業執照進行統一認證;(2)加拿大的專業協會只關注加拿大國內的資格認證,缺乏對國外教育體制和海外工作經驗等方面必要信息的了解和掌握;(3)不同省份和不同職業領域的勞動力和市場對教育程度和職業能力的要求不同;(4)加拿大不同省份和不同的地區在教育體制、技能培訓和職業資格認證方面都有著不同的體系和標準。技術類的移民可能需要一段適應過程才能夠使他們的專業能力得到認證。在這一適應階段,他們不能從事本專業的工作,而只能從事其他性質的工作來養家,這時的收入往往會低于他們的專業崗位收入。*梁浩翰:《21世紀加拿大的中國海外移民》,《中國國際移民報告(2014)》,第148-149頁。這導致許多的新移民選擇在加拿大從事起步門檻相對較低且盈利相對豐厚的餐飲行業。在這一過程中,必然形成一種新的,族群性的“慣習”*楊善華:《當代西方社會學理論》,北京:北京大學出版社1999年版,第285頁。。

布迪厄的“場域”理論將文化資本與經濟資本、符號資本與社會資本并列,把四種資本融進“場域”。他還對場域作了不同的解釋,將其作為經濟領域與社會經濟結構的“宇宙”,這概念已被廣泛用于儀式的實施、經濟行為、教育、藝術和文學,還有生產者、產品和消費者等多方面,所涉及到的社會軌跡和習性等均是社會利益關注的焦點。*Bennett, Tony. Habitus Clive: Aesthetics and Politics in Work of Pierre Bourdieu. Australia : Institute for Culture & Society Pre-Print Journal Articles, 2007.這樣新的文化現象將會通過其“物質與非物質或外在與內涵”*[法]皮埃爾·布迪厄:《實踐與反思》,李猛、李康譯,第170頁。而表現出來。比如,新移民的涌入為加拿大中餐業注入了活力。媒體報道:目前僅在多倫多就有中餐館800余家,而在溫哥華多達1100家。*根據筆者常年居住在加拿大的觀察;如加上這些中心城市旁的衛星城內的中餐廳,其數目應遠高于此。大量來自中國不同地域的華人移民的到來,也使得餐飲業的發展更加繁榮和多元。具有各地不同風味和經營策略的中餐館也相繼出現,既有曾獨步加國的“港式西餐”,又有后來風行的臺式“任點任食”,還有后來興起的北方餃子、上海菜、川菜和火鍋。*徐愛玲:《歐洲與美洲華商財富分布》,賈益民編《華僑華人研究報告(2014)》,第147頁。

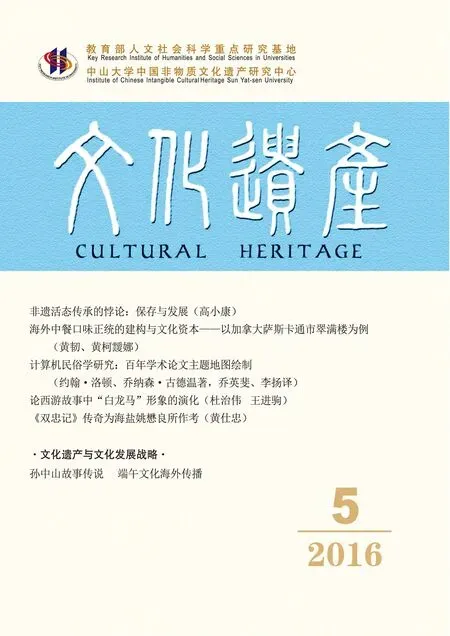

圖1:移民融合的資本轉換過程*朱紅:《轉換·融合:中國技術移民在加拿大》,北京:社會科學文獻出版社2008年年版,第301頁。

如圖1所示,文化資本被消費人群所接受需要相當的時間。在此期間內,由于文化自身所具的獨特“濡化”功能,華人文化被加拿大人所接受并成為其自身文化身份一部分的時候,便成為加拿大文化多元身體化體驗的一部分。這樣一來,內化的廣式餐飲帶來的味覺體驗亦會漸漸作為當地人在成長和生活中形成內化的文化體驗。海外華人的地域性文化正統性建構也會奇妙地成為加拿大地方記憶與文化正統建構的一部分。在翠滿樓的的個案中,得益于李先生三十多年的文化堅守,正宗粵式餐飲已經不可避免地成為薩斯卡通市的一張文化名片。作為當地歷史長久的中餐廳之一,李先生的翠滿樓也成為了地方歷史和族群交往互動的一個歷史見證。此空間是這個運營者在加拿大30多年的文化經驗與身份認同的沉淀,同時筆者嘗試將以上的個人經驗與餐館所在的社區發生關聯,試圖進行一個動態性的把握,關于建構文化正統性的討論,我們將通過第20號街區這一餐館的文化空間作為一個文化的場域來理解北美的中華餐飲文化中所具有的獨特面貌和風情。作為一個華人,李先生表示希望自己的服務可以為留給新老顧客一種特殊的“家”的記憶,從此記憶而產生一種強烈的社區紐帶感。這是他多年來一直細心呵護翠滿樓內外的文化空間的最關鍵原因。由此,中華餐飲文化成為了加拿大中西部地方性知識的一部分。

圖2:早期薩斯卡通華人聚居區部分現狀 *筆者攝于2016 年07月22日。從雜貨店的廣告牌上明顯看出“正宗性”的廣告語。

三、“翠滿樓”的口味與正統建構

翠滿樓至今已有30多年歷史,坐落在加拿大薩斯喀溫省薩斯卡通市的C大道和第20街的交匯處(見圖2)。我們的信息提供人Paul Lee(李保羅)先生*為避免陳述的混淆,下文中將使用其中文譯名。受惠于二戰后的平權運動所帶來的開放多元的加拿大移民法,于1973年從香港移民到薩斯卡通。他在當地建立了家庭并且享受了加拿大的教育,爾后成為了薩斯科徹溫大學的一名教授。他在學術研究之外,還成功經營著自己的一個中餐館—翠滿樓。此餐館在當地開業較早,是他在1980年代和他的兩個兄弟共同營建并運營至今。家族在中國社會中起著重要作用,這是一個普遍的文化行為,而這一文化行為模式也適用于加拿大的華人社會。*梁浩翰:《21世紀加拿大的中國海外移民》,《中國國際移民報告(2014)》,第147頁。翠滿樓作為薩市唐人街社區中獨特的歷史性標志,帶來的卻是一種身份認同的符號性指標(見圖3)。這是李先生營建餐廳,使之獨立于北美大眾的中餐口味并保持其正統性的主要原因。這是一種中國歷史和文化身份認同在加拿大依然存續的宣言。餐館的內外空間不僅僅是一個商業運行的平臺,也是餐館的運營者展現自己的身份認同的空間。

圖3:“翠滿樓”內部的港式裝潢*筆者攝于2016 年07月22日。

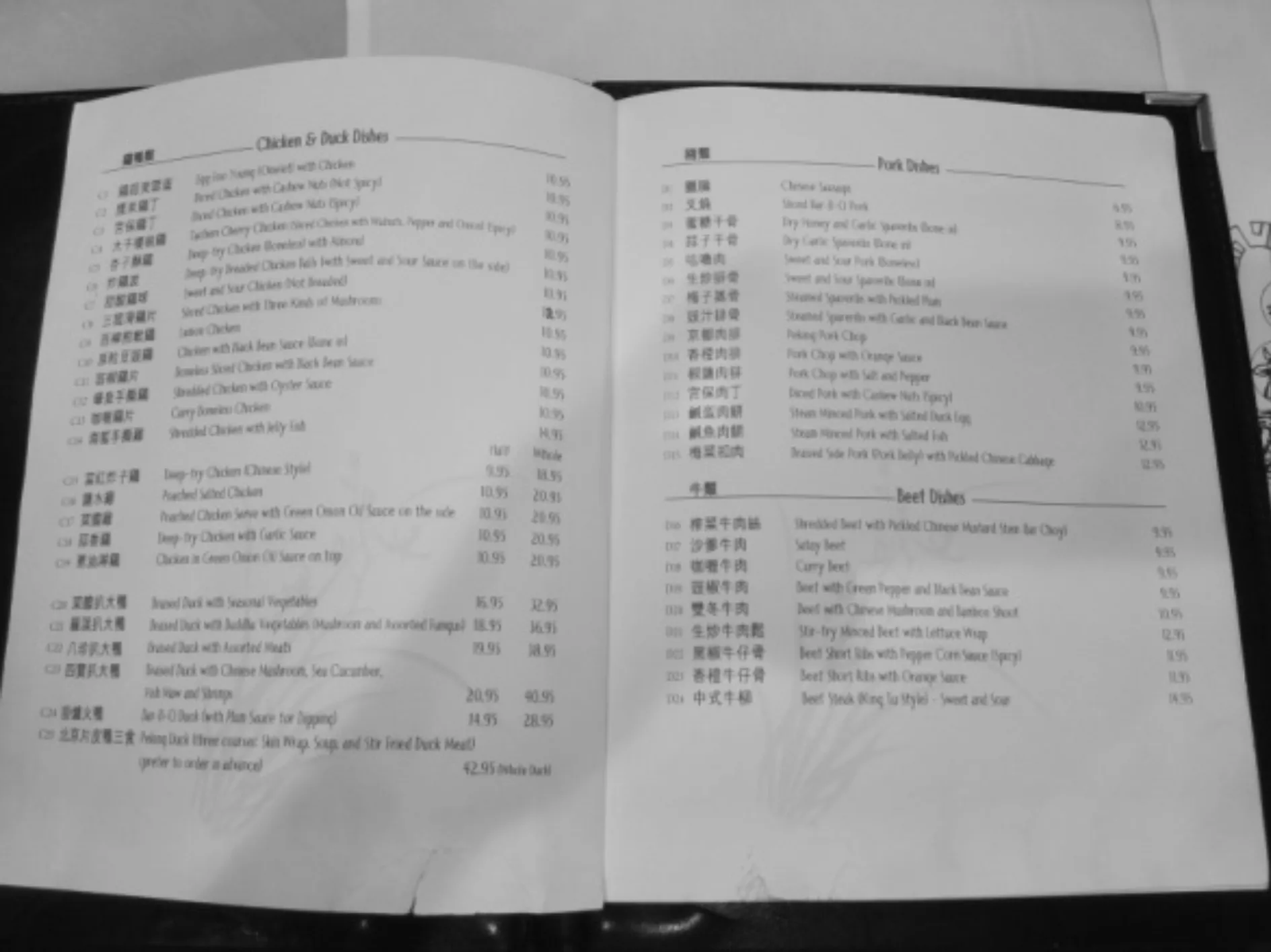

圖4:“翠滿樓”的部分菜單*筆者攝于2016 年07月22日。

除了內部裝潢、服務方式外,翠滿樓的正統性、方位與客流等還承載著李先生的個人層面上的文化意義的建構。在訪談中,李先生也透露了外部環境尤其是城市景觀對于翠滿樓的文化形象塑造所帶來的一些影響。早先第20街區已經在薩斯卡通被公認為“唐人街”。他是如此描述當年的景象:“那個時候(1980年),第20街區的外緣是與商業區毗鄰,確實是有“唐人街”一說(見圖5)。但是那個時候已經沒有很多的華人和華人商業存續。正是這樣我才考慮既然它是唐人街,既然沒有什么華人的商業活動,所以我一定要做正宗的中國菜而不是北美式的中餐。”李先生提醒筆者,“事實上,這個街區那么小,被稱為‘唐人街’或‘中國城’是不恰當的。”正如前文提及的,第20街區的范圍確實比較小,雖然如此,有一點可以確切無疑的便是在這個社區里面有著中國族群在此地生活工作過的“正統歷史記憶”。在20世紀60年代,隨著香港人口的移入,薩斯卡通的中國社區擴張到了河岸地區,即早在20世紀30年代,第19街、第20街、Idyllwild街(愛迪爾威爾)地區。*City of Saskatoon: 2012 Riversdale Saskatoon.https://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/PlanningDevelopment/Documents/Research/Neighbourhood_profiles/2012/Riversdale.pdf, accessed October 18th 2012. )(見圖5)換言之,這個社區的“中國心”至少在李先生餐廳開張的20年前就已經出現了。

當他描述營建餐廳的動機時:

這個餐廳在轉手給我們之前也叫‘翠滿樓’。但此樓非彼樓,那個時候買賣的食物只是名義上叫‘中餐’,事實上是一些奇奇怪怪的食物,和中餐一點關系都沒有。至少不能叫做‘真正的中餐’。因為那個時候并沒有太多的中國人,所以大部分的中餐館都是在銷售北美化了的中餐。我們當時打算以‘正宗’為特色進入市場,并以口味正宗性作為翠滿樓的營銷主題。這個主題一直貫穿著它的外立面、內部裝潢、菜單、服務方式等等。

在力圖營造餐廳的“中國性”*在訪談中,中國性(Chineseness)是李先生常常掛在嘴邊的一個概念。,李先生進行了“對內和對外”的兩重形象改造。當他甫一接手餐廳,就下決心將原來餐牌上的“西化”的菜式如:左宗棠雞、咕嚕肉、炸餛飩皮、炸雞翅等與包括各式漢堡包、牛排、烤雞胸肉、羅宋湯等在內的一系列西餐一并取消。甚至連北美在地化中餐里著名的“幸運餅干”*英文是:Fortune Cookie也取消了。可以說,李先生在“翠滿樓”回歸粵菜菜式設計上的“正統”第一的立場非常堅定。同時,他還將餐牌由原來的簡單紙質活頁式改為在港式粵菜的橡皮包面式(見圖,4)。為了保持原真的粵式口味,他還拒絕了一些白人老客戶的“開后門”做北美化中餐的要求。最重要的是他取消了代表“低層人群”消費的自助唐餐,并且盡量用新鮮的和高級的食材來打造“品位餐廳”;如此以彰顯其餐廳的“中國性”和“身份性”。這樣一來,通過“去白”,向本族群以外的人群宣示其餐廳真正的中國味道。

同時,有趣的是,為了照顧來自非廣東地區的老移民,他還特地將麻婆豆腐和紅油抄手之類的“辣菜”也放在餐單上。筆者認為這樣做,在表面上看上似乎是削弱了餐館菜式的正宗性。事實上,由于當時中餐館并不多,他這樣的舉措反而可以吸引一些非粵籍顧客。所以在某種程度上,此一做法反而更加“聚集了人氣”,使得更多的中國人來翠滿樓光顧生意。這樣對于當地的非華人人群來講,反而加強了這個餐館的“正統性”印象。由此可以看出其為達成建構餐廳正統形象的目的,并非食古不化;反而是將這種“正統形象”通過菜式吸引華人族群內部的客流量,從而達到對外展演的效果。如此反而加強了翠滿樓的正統性形象。通過這樣的菜式“微調”,也讓華人族群內部對他的餐廳品牌也有了一定的認識。久而久之,也形成了族群內的口碑,華人也愿意帶他們的異族朋友來嘗試一下真正的中餐口味。

圖5:1930年前后的二十號街區*照片由薩斯卡通市圖書館提供。

圖6:二十號街區現況*筆者攝于2016年07月22日。

當討論到為何服務方式也可以反映一種正統性的形象時,他認為:

服務才是表現正統性的真正開始,因為它是真的,因為我們要它是真的,因為我們也知道在香港應該如何保持這種原真性。所以我們從建筑材料開始一直到地毯甚至進門的腳墊都是從香港進口而來,還有內部裝潢用的木工產品都是香港的。然后當我們提到這種服務性的裝潢時。為什么說裝潢就是服務呢?因為只要是中國人,一進來,就就回到了家,回到了中國。這所有一切都是他們所熟悉到不能再熟悉的了。

即使在開業以后翠滿樓也經歷了大大小小的數次裝修,它的整體裝潢設計理念都沒有發生任何改變,并且作為一個符號性的標志讓當地的華人總能找到一種“家”的體驗。李先生的口述呈現出文化的嫁接、創造、保護在薩斯卡通市第20街區的河岸社區中的特定歷史環境里所呈現出來的一種融合與堅持的個性,翠滿樓就是這一進程中的物質文化的重要標記。作為一個建筑物,它的內部裝潢可以作為一個華人集體記憶的象征物,而它的具有維多利亞式風格的外墻則呈現出這種原鄉情節的外在環境的象征,或許這也是加拿大華人記憶中的族群性的真實的另外一面。(見圖7和圖8)所以一方面餐廳裝潢的原材料和做工讓這個餐廳具有了濃烈的香港北部鄉村風情(圖3),使得李先生一家的族群認同成為了加拿大社區歷史記憶中的重要標記。與此同時,它的員工關系也是呈現出一種家的情懷;菜單的設計讓翠滿樓更具有正宗的香港情結(圖4),賦予了李氏家族和老顧客一種“古早情懷”。有研究顯示,根植于傳統文化資本產生的新型的自由主義藝術教育可以明顯減輕新移民的心理壓力。*Lewicka, Maria. Localism and Activity as two dimensions of people-place bonding: the role of cultural capital. Journal of Environmental Psychology. Vol.36. 2013. P52.以上所有的元素綜合以后賦予了這個餐廳一種溫暖的華人文化的熟悉感,同時也為其它族群認識中國文化打開了一扇地方性的窗口。所以使得這個歷史街區在薩斯卡通城市記憶中所表現出來的獨特社區精神變得獨具魅力。

圖7:翠滿樓外墻*筆者攝于2005年春。

圖8:翠滿樓外部情況*筆者攝于2005年春。

筆者問道,如果社區的治安環境是由于旅游業而變得更好,翠滿樓因而成為中產階級前來消費的目的地,是否會對翠滿樓的生意有影響,他回答道:

這個我也不清楚。但有一點我比較肯定的是在之后的不久,將會有越來越多的傳統菜肴重新出現在餐桌上。這與創造力的弱化沒有一點關系,事實上這是給人一種懷舊的情懷。比如我仍然記得,小時候與父母外出進餐時喜歡吃哪些菜,現在到了加拿大也想尋找類似的體驗。我們要表現出來中國文化的品位以及古老的歷史。我們或許現在的烹調方法已經不一樣了,或許我們上菜和包裝產品的方式也不一樣了;然而,最重要的原材料仍然是維持不變的。同時,中餐中沒有的菜式,或者是北美化的中餐我們是不會做給客人吃的。

加拿大華人往往具有非常強的向心力,而這種向心力是以族群精神如友情和社會活動作為主要的磨合手段。*Ibid; Li; P104.所以,李先生一再強調情懷所帶來的食物的正統性和原真性是其餐廳服務特點不可或缺的要素。這種懷舊的風情確實令人感受到是翠滿樓餐廳的核心精神。它早先由李先生帶著他的“香港根”,設計營建到現在已經成為了社區中必不可少的組織性活動場所,他提到薩斯卡通的中國舞蹈學校和其它的華人社團仍然會提前一年甚至兩年到翠滿樓組織年夜飯,作為一種社交和聯系情感的重要場合。

結論

羅納德·弗萊爾博士把文化資本的思想引進經濟推理,并將其作為無限重復博弈的理論支持。*Roland, G. Fryer Jr. Cultural Capital, http://www.src.uchicago.edu/users/gsb1/Applications/cc.pdf, 2002.著名社會學家戴維·思羅斯比,將文化資本與生產過程相結合建模。*Throsby, David. Cultural Capital. USA: Journal of Cultural Economics, 1999 , P3-P12.約瑟夫·多爾蒂指出,當代應以政治、經濟、社會、環境和安全等多元化的維度,進行全球拓展,文化資本是必不可少。*Doherty, Joseph E. Cultural Capital for a Global Venture. Bad Bergzabern: INSPRA Working Paper, 1997. P1 -P10.根據以上討論,本文試圖說明作為世界上一個比較年輕的國家,加拿大一直致力于本國文化及其身份認同的建構。但是對于大多數加拿大人來講,這樣的文化認同仍然是一個需要完善的知識系統;其中對于飲食與口味的認知及其代表的符號性意義的建構是建構族群認知的一個重要指標。所以許多加拿大人寄望于本國立國時期的族群交往歷史,將印第安文化、歐洲文化和華人文化等納入到自己的文化認同之中。同時,作為世界上最大的人口移入國和華人人口的接收國之一,各個移民族群需要在與他文化互動時的原生認同。在此基礎上才會慢慢演化出加拿大文化及其認同。由此,每個族群自身的文化正統作為與他文化對話時就顯得格外重要。異文化認同華族文化時,也需要通過各種交流手段才能達到不斷交往磨合的目的。這樣,以文化正統性作為商業運營模式自然成為華人族群的文化產業的一個重要的“商標”。

通過李先生在加拿大薩斯卡通的粵式餐飲業實踐活動說明這樣一個道理:華人可以通過將自身的地域性文化記憶作為海外華人族群認同的一個表征。這樣的表征正是內化了的文化資本——中國地方性文化正統的海外建構。進而,可以通過商業活動彰顯這樣的族群文化認同,從而形成一種特殊的物化的文化資本。這樣一來,實現了文化資本理論中內化資本(Embodied Capital)的物質化而成為外化資本(Materialized Capital);暨實現了身體化文化資本向物質化文化資本轉變的過程。這一過程是通過文化產業的作為文化資本實現的場域性載體而逐漸成為一種經濟學意義上的貨幣資本的生產場所。

[責任編輯]劉曉春

黃韌(Mark Y. Wong),加拿大人,文化人類學博士,深圳大學文化產業研究院博士后。黃柯靉娜(Anna K. Kelly),加拿大人,加拿大薩斯喀徹溫大學人類學系碩士研究生。

G122

A

1674-0890(2016)05-031-08