計算機民俗學(xué)研究:百年學(xué)術(shù)論文主題地圖繪制

[美]約翰·洛頓 喬納森·古德溫著 喬英斐 李 揚譯

?

計算機民俗學(xué)研究:百年學(xué)術(shù)論文主題地圖繪制

[美]約翰·洛頓喬納森·古德溫著喬英斐李揚譯

像大部分學(xué)者一樣,民俗學(xué)者通過兩方面的結(jié)合來了解自己的學(xué)科歷史,一方面是自身的閱讀,另一方面是源自研究型訓(xùn)練和專業(yè)互動的共識。民俗學(xué)科歷史被快捷梳理,高度偶然隨機的過程逐漸被普遍認(rèn)可為歷史的必然性。本文是一個檢驗計算機方法在思想史研究中應(yīng)用大型項目的初步報告,我們對運用主題建模方式去理解某一領(lǐng)域中的主題及范式的興衰進(jìn)行了探究。我們使用期刊數(shù)據(jù)庫的研究數(shù)據(jù)應(yīng)用程序接口訪問了源自三份民俗研究期刊(美國民俗學(xué)刊,西部民俗,民俗研究)的6778篇文章的內(nèi)容,運用“潛在狄利克雷分布”(Latent Dirichlet Allocation)主題建模形式,描述了125年間的學(xué)術(shù)作品的50種不同主題。其中最有趣的就是在我們學(xué)科中著名的“轉(zhuǎn)向表演研究”現(xiàn)象。

AFS民族志詞典:思想史計算機分析民俗與民眾生活期刊雜志

期刊百年索引在1988年年底發(fā)表時,確實是一部鴻篇巨制。它共有500頁,據(jù)編輯統(tǒng)計,是由一個接近20人的團隊進(jìn)行了大量的工作才完成的。這份期刊及其所在的大學(xué)為其提供了資助,另外,學(xué)會又為其印刷提供了資金,在這些資助支持下,這部索引得以圓滿完成。但最重要的是,當(dāng)時的期刊編輯在前言中強調(diào),這部索引是民俗學(xué)家和計算機程序員共同合作的產(chǎn)物,它建成了一個穩(wěn)健的數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)系統(tǒng)。*編輯布魯斯·杰克遜(Bruce Jackson)指出,為該索引提供資金支持的有L.J.和瑪麗·C·斯卡格斯(Mary C. Skaggs)基金,約翰·W.(John W.)和克拉拉·C·希金斯(Clara C. Higgins)基金,以及紐約州立大學(xué)水牛城分校藝術(shù)與人文學(xué)院。另外,美國民俗學(xué)會執(zhí)行委員會也為該索引出版過程中的印刷和郵寄費用提供了支持(杰克遜 1988:1)。

這部索引最終文件的大小高達(dá)50M,這在當(dāng)時是非常驚人的數(shù)據(jù),布魯斯·杰克遜承認(rèn),這個項目“甚至動用了IBM 3081大型機”(1988:1)。譯碼的數(shù)據(jù)輸入和校對工作由不同的索引編撰者完成,最終這部索引辭典開頭以“該期刊第一個百年中所發(fā)表的9655篇論文、評論、筆記、訃告及公告”(杰克遜、塔夫脫,1988:5)開始;最后以三份目錄結(jié)束,依次是作者目錄、主題目錄、標(biāo)題目錄。當(dāng)一個民俗學(xué)家將這部索引拿到手上時,他不僅拿到了打開這個知識領(lǐng)域大門的鑰匙,同時僅僅通過瀏覽他就能真正地感受到這一領(lǐng)域已發(fā)展到哪里以及如何發(fā)展到此的。所以,這部索引既是一部歷史,也是一幅地圖。

在一段時間內(nèi),這部索引成為查找期刊中各類民俗學(xué)學(xué)術(shù)研究成果的便捷參考工具和方法。但是,索引的最后幾頁預(yù)示了其即將到來的消亡:此期刊的最后一期第101期,不僅包含索引,還有整卷內(nèi)容的目錄。目錄第一頁的底部是一份以“《美國民俗學(xué)刊》(JAF)開通網(wǎng)絡(luò)版”為標(biāo)題的公告。這個簡單的公告成為出版業(yè)轉(zhuǎn)變的開始,軟硬件開發(fā)者與使用者之間的動態(tài)關(guān)系帶來了計算機的發(fā)展,這就為出版業(yè)運用各種信息技術(shù)進(jìn)行出版業(yè)務(wù)提供了可能性。二十五年以后,也就是我正在寫作這篇文章的時候,我們大部分人都已經(jīng)熟悉了使用期刊數(shù)據(jù)庫查詢期刊的方式,并且有可能花費更多的時間在這上面,而非“百年索引”的紙版工具書上。原本用于編寫索引辭典的計算機技術(shù)已開始用于開發(fā)替代這部索引的搜索工具。同時我們也承認(rèn),盡管期刊數(shù)據(jù)庫界面具有無可比擬的流暢性,但或許正是因為此而使得它不能像使用索引辭典那樣便捷地進(jìn)行內(nèi)容瀏覽。此外,索引的固定屬性決定了它的使用會受到出版時編輯所選術(shù)語的限制。這些術(shù)語以及索引本身,在某種程度上與收入索引的論文一樣是歷史的產(chǎn)物。

讓我們暫時停留在索引辭典上,想象一下自己走進(jìn)了圖書館查閱特定的某一期期刊。這時我們的指尖便會從上到下滑過期刊的書脊一一查找,直到我們找到想要的那一本,然后從書架上拿下來,快速翻到要查閱的那一頁。我們承認(rèn),這樣的想象或許是有些過時了。大部分人都已太過習(xí)慣于縮小本領(lǐng)域甚至是任何領(lǐng)域的視野,僅僅通過在電腦屏幕上的搜索框里輸入幾個單詞、術(shù)語或名稱進(jìn)行查找,所以我們很少為過去120年間所積累下來的浩繁卷帙所累。然而,當(dāng)我們已經(jīng)習(xí)慣于使用精確度從本學(xué)科的歷史記錄中查找材料時,我們就趨向于不再從整體上觀照材料。因此,當(dāng)我們站在圖書館里時,我們會再一次感到震驚。

當(dāng)我們要從書庫中查找一本期刊的時候,一定會去回顧更大整體中的許多期刊,這都是與我們當(dāng)前工作有關(guān)的。如果我們走近去細(xì)讀特定的文章,那么當(dāng)我們要退后一步的時候會怎樣?我們可以遠(yuǎn)觀么?在人文學(xué)科中,我們既要細(xì)讀也要遠(yuǎn)觀的觀點日益強化。文學(xué)家佛朗哥·莫雷蒂(Franco Moretti)指出:“遠(yuǎn)觀是獲取知識的一個條件,它使得你能夠注意到比文章本身更大或更小的部分,如方法、主題、修辭,抑或是體裁、系統(tǒng)”(莫雷蒂,2000:57)。這種思考方法當(dāng)然是民俗學(xué)家非常熟悉的。在20世紀(jì),他們在索引編撰工作中所付出的努力,創(chuàng)制了有關(guān)故事類型和主題索引方面的精密類型系統(tǒng)。

在某種程度上,類型學(xué)知識創(chuàng)造了前一個時代極為重要的索引,我們建議將其推向另一個重要時期,嘗試?yán)盟幾陀^的本學(xué)科思想史。我們建議民俗學(xué)家像其他領(lǐng)域的學(xué)者一樣通過兩方面的結(jié)合來了解自己的學(xué)科歷史,一方面是自身的閱讀,另一方面是源自研究型訓(xùn)練和專業(yè)互動的共識。作為一種有效的口頭交流形式,民俗學(xué)科歷史被快捷梳理,高度偶然隨機的過程逐漸被普遍認(rèn)可為歷史的必然性。

我們搜遍125年間的民俗學(xué)學(xué)術(shù)研究成果的目的,只是為了繪制出其主題的歷史轉(zhuǎn)換地圖。我們只選用了論文作為研究對象,并深信其最適合呈現(xiàn)我們所認(rèn)為的將在這項工作中呈現(xiàn)出來的觀念圖形(ideational topography)。為了充分利用各種計算機方法,我們選用了三份期刊用于研究,如下:《美國民俗學(xué)刊》(JAF)、《民俗研究》(JFR)(包括其前身《民俗研究所期刊》)、《西部民俗》(WF,包括《加利福尼亞民俗季刊》)。

雖然我們會在本文的下一部分進(jìn)行詳細(xì)討論,但我們?nèi)栽敢忸A(yù)先指出被檢測文章的總數(shù)。占大多數(shù)的人文學(xué)科論文共有6778篇,這些論文的總字?jǐn)?shù)維持在用于計算機科學(xué)主題建模分析的各種語料庫的大小范圍之內(nèi)。這個數(shù)據(jù)能夠保證你找到方法去獲取一種模型,用于預(yù)見不能立刻識別的趨勢。你僅僅翻開一份期刊的第一期第一頁,就會產(chǎn)生某種曲解,隨著閱讀更多其他的期刊,辨識其趨勢就成為可能,甚至?xí)霈F(xiàn)令人滿意的結(jié)果。

我們承認(rèn)首先通過統(tǒng)計計算的方式,用扎實的學(xué)科史來造福于民俗學(xué)研究的并非我們。吉爾·特里·魯?shù)?Jill Terry Rudy)和西蒙·布朗納(Simon Bronner)都在使得我們正在從事的探索工作成為可能上發(fā)揮了重要作用。有趣的是,在我們看來,他們最近的研究都表現(xiàn)出對“轉(zhuǎn)向表演”的興趣。盡管他們現(xiàn)在思考的原因和方式已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變,但是他們都利用了計算機分析本身總結(jié)出來的方式,其數(shù)據(jù)則取自更大的數(shù)據(jù)庫:魯?shù)蠌纳鐣W(xué)引文索引和人文學(xué)科引文索引中引用信息;而布朗納則從期刊數(shù)據(jù)庫中引用信息。魯?shù)鲜昵霸诖似诳l(fā)表過的研究成果就源自于她對《作為表演的口頭藝術(shù)》的興趣,她論述了“在成果和接受兩方面,這篇文章如何既符合又偏離了民俗學(xué)研究的歷史軌道”(魯?shù)希?002:6)。同我們一樣,她的研究興趣在于個人的和觀念的關(guān)系網(wǎng)相互交叉、相互塑造的方式。*的確,大量的研究都在通過使用“范圍(domain)、個人(individual)、領(lǐng)域(field)”的DIFI體系來建立創(chuàng)新文化計算模型,民俗研究緊隨其步伐,長期以來民俗學(xué)家一直都聚焦于亨利·格拉斯(Henry Glassie)所說的“由人的社會、思想所構(gòu)成的文化”。本領(lǐng)域早期的研究概況,參見契克森特米哈依(Csikszentmihalyi)、費爾德曼(Feldman)、加德納(Gardner)合作的文章(1994)。布朗納的研究力圖證明,民俗學(xué)轉(zhuǎn)向表演的過程中伴隨著后結(jié)構(gòu)主義用“詮釋”(interpretation)取代早期強調(diào)的“解釋”(explanation)的轉(zhuǎn)變,這兩個詞差別很大。為了證實他的研究,除了進(jìn)行細(xì)讀以外,他還強調(diào)了這些文章僅僅是民俗學(xué)研究文集更大趨向的指針而已。他在期刊數(shù)據(jù)庫中檢索了這兩個詞的使用,指出:

后結(jié)構(gòu)主義的轉(zhuǎn)變與用“詮釋”取代早期的“解釋”相互聯(lián)系,而且用數(shù)據(jù)來證實這種觀點是可行的。通過檢索期刊數(shù)據(jù)庫,我發(fā)現(xiàn),在1888年至1946年期間,民俗學(xué)期刊中對“詮釋”的使用次數(shù)只有284次;而在時間段1947年至2005年期間,其使用次數(shù)則為1094次,近乎原來的四倍之多。實際上,早期“解釋”一詞的使用次數(shù)為388次,占據(jù)了主要地位;但是后期“詮釋”的使用次數(shù)增加,比“解釋”多出321次。(布朗納,2006:415)

魯?shù)虾筒祭始{均要求其讀者,至少能將民俗學(xué)研究史料的一部分,看作是有其自身模式和關(guān)系的、可資驗證作的實體(包括一個網(wǎng)絡(luò)、一部文集等),它們并不受限于傳統(tǒng)的文本與其作者及歷史的聯(lián)系。

借助魯?shù)虾筒祭始{的啟發(fā),我們癡迷于將美國民俗學(xué)研究論文作為研究客體本身。我們想知道,再加上一個二十五年和兩份期刊,這部百年索引會變成什么樣?我們將如何去理解它的擴展形式?我們以索引作品中可能被翻閱次數(shù)最多的主題索引作為起點。畢竟,它既是我們大部分人的研究起點,也是我們真正需要推進(jìn)的部分。我們意識到,雖然我們都樂于看到自己的名字出現(xiàn)在出版物中,但是真正驅(qū)動我們并使我們完成研究的途徑,是吸引其他學(xué)者參與到就特定主題進(jìn)行的討論。

因此,我們決定聚焦于主題,不過以下將要描述的特定主題是許多人所不熟悉的。我們所要探究的主題不是由學(xué)科專家決定的,而是從文本中抽取出來的,也就是說文本中的文字決定和影響著主題。我們運用了名為“潛在狄利克雷分布”的分析模型對主題進(jìn)行分析。我們認(rèn)為它非常適用于表演研究體系內(nèi)的民俗學(xué)研究,其實質(zhì)是通過語言進(jìn)行的社會建構(gòu)。心理學(xué)家托馬斯·蘭道爾(Thomas Landauer)將其描述為一種非常近似的語言學(xué)方法——潛在語義分析(LSA),具體如下:

其前提很簡單。大量(并非全部)話語的含義取決于構(gòu)成它的詞匯的含義,大量(并非全部)詞匯的含義又取決于其存在的語境。“潛在語義分析”(LSA)提供了兩種模型:一種是大量(并非全部)相對穩(wěn)定、共享、主要的詞匯含義是如何從語境中衍生出來的,另一種是大量(并非全部)話語含義是如何由其構(gòu)成詞匯確定的。

主題建模使“以貫穿文章始終的主題為依據(jù)的文獻(xiàn)探究”成為可能(布萊,2012:77)。我們的興趣在于探索民俗學(xué)研究的主題是如何在我們能夠搜集到的特定文本中體現(xiàn)的(以可行的形式——稍后詳述)。如果我們僅以文本本身為起點,用一系列用于描述詞匯與文本關(guān)系的計算機算法來讀取文本或者有人更愿意將文本輸入這些算法,那么我們會發(fā)現(xiàn)并命名什么樣的常見模型?同樣,這種探究活動能挖掘出尚未發(fā)現(xiàn)的——甚至隱含的——值得深入思考的動態(tài)或趨勢嗎?

本文筆者,一位是民俗學(xué)家,一位是文學(xué)學(xué)者,我們的合作就是在強調(diào)這個項目的探索性。我們都寄希望于計算機方法(或定量法)。此項合作源自于我們共同的興趣,即對信息與工具如何相互作用的探索。我們相信主題建模為我們提供了一種去理解學(xué)科話語屬性的方法。但這不是唯一的方法,我們將在下文詳述其他我們感興趣的方法。很顯然,學(xué)術(shù)論文也不是學(xué)科話語的唯一形式,但我們認(rèn)為,在初次探索中,更應(yīng)使用現(xiàn)成的學(xué)術(shù)論文以及順手的、最具保障的工具。

這里要提前強調(diào)一下,我們認(rèn)為用于學(xué)科歷史研究的定量法,例如此法形成的概述,為學(xué)者們提供了理解和質(zhì)疑標(biāo)準(zhǔn)學(xué)科敘述的新方法。至于民俗學(xué)研究,主題建模揭示出了其穩(wěn)固的模型,即在20世紀(jì)90年代與表演相關(guān)的名詞越來越重要,這與一般學(xué)科歷史是一致的。這種一致性標(biāo)志著此法能夠揭示不為人知的學(xué)科變化或尚未確認(rèn)的學(xué)科轉(zhuǎn)變的可能性。雖然這些方法依賴于復(fù)雜的數(shù)據(jù),但是其常具暗示性的結(jié)果卻與定性評估、理論背景進(jìn)行了極好的對接。

學(xué)者常常質(zhì)疑關(guān)于學(xué)科變化的傳統(tǒng)理解——與復(fù)雜的原始文獻(xiàn)相比較,學(xué)科史的結(jié)論未免失之于簡單。如果這種介入的力度足夠大,其本身就會導(dǎo)致新的學(xué)科轉(zhuǎn)向。我們認(rèn)為民俗學(xué)中的表演研究轉(zhuǎn)向適合作為檢驗的對象。我們擬來對學(xué)科轉(zhuǎn)向進(jìn)行重新評估認(rèn)定——使用計算機來進(jìn)行。

主題建模

我們當(dāng)前項目的作用可以用遠(yuǎn)觀來比喻,類似的文庫盡可能地采用了所有有關(guān)期刊,但它正面臨著一個確定的難題,即地圖范圍關(guān)系。格雷戈里·貝特森(Gregory Bateson)指出,問題不在于地圖描述的精確性,而在于其結(jié)構(gòu)與我們目標(biāo)的可比性。最好的例子是倫敦地鐵交通圖,這份地圖犧牲了地理的精確性以便標(biāo)識沿線站點,即哪個站點和哪條路線相連,哪個站點設(shè)在哪個收費區(qū)內(nèi),總之盡可能使之容易理解。換句話說,它更加強調(diào)拓?fù)潢P(guān)系而非精確的地理位置。在倫敦乘坐過地鐵的人都知道,有時候地圖上站點之間的距離比實際距離遠(yuǎn)很多,因此去地下乘坐地鐵會比在地面上步行花費更多時間。反之亦然,線路上站點之間整齊的間距,導(dǎo)致不了解情況的使用者認(rèn)為地面上的距離會比看起來更短。凸面后視鏡也是同樣的道理,壓縮就意味著某種程度的變形:目標(biāo)必須是一種壓縮,在應(yīng)用情境中,使用者不難理解其變形。

這對我們來說非常重要,為了達(dá)到我們追求的壓縮目標(biāo),并用一種可應(yīng)用于所有被研究文本的方式來實現(xiàn)目標(biāo),我們找到了一種實現(xiàn)方法,這種方法聚焦于實際運用的語言,從具體開始,然后逐步趨向抽象觀念。畢竟,我們的目標(biāo)是判斷已確定的抽象觀念,如“轉(zhuǎn)向表演”,在其本身的數(shù)據(jù)中是否為可辨識的。機器學(xué)習(xí)研究者及其它計算機科學(xué)研究者已研發(fā)出一種可從大量文本中推斷語義的技術(shù)。各種各樣的隱含語義分析方式,以那些著名的方法為例,它們在用各自的方式處理文本時同有三個基本假設(shè):文本具有潛在語義結(jié)構(gòu)(簡稱為“主題”);可以通過關(guān)注各種文本中同時出現(xiàn)的詞匯來推斷出其主題;詞匯與主題相關(guān),主題與文本相關(guān)。這些方法各自不同的數(shù)學(xué)體系使得它們得以相互區(qū)分。

為使方法背景的介紹盡可能簡潔,我們將盡快轉(zhuǎn)向我們選擇的主題建模方法,這種方法已被證實在人文學(xué)科中的使用相當(dāng)普遍,且因此而獲得了令人矚目的聲望——所以出于求知的驅(qū)動,我們會將其試用于本領(lǐng)域一個常見語料庫的分析,由此可以探究這一方法在其他研究領(lǐng)域的潛在效用。我們將通過對過去120年間發(fā)表在三份期刊上的近7000篇文章進(jìn)行分析來探究民俗學(xué)思想史,用于這一探究活動的技術(shù)即著名的“潛在狄利克雷分布”(LDA)。“潛在”如上文所言是指該算法的篩選過程。“狄利克雷”(Dirichlet)是一位德國數(shù)學(xué)家的名字(來自于比利時家庭)。*布萊(Blei)指出,該算法的早期版本有一個比較乏味的名稱“模型三”。大衛(wèi)·布萊(David Blei)、安德魯·Y· Ng(Andrew Y. Ng)及邁克爾·I·喬丹(Michael I. Jordan)在2002年首先介紹了這種算法。他們的論文《潛在狄利克雷分布》于次年發(fā)表(布萊、恩格、喬丹,2003)。“潛在狄利克雷分布”有關(guān)算法因而成為眾多研究的主題。布萊寫了一篇關(guān)于此算法的使用說明,他以一種非專業(yè)的方式解釋了這種基本統(tǒng)計方法。在這篇文章里,布萊將“潛在狄利克雷分布”定義為“試圖獲取直觀知識的統(tǒng)計模型,這種模型極易通過其生成過程加以描述,它通過虛構(gòu)的隨機過程假定了文檔的呈現(xiàn)”(布萊,2011:2-3)。這一模型中的主體是通過分析整個文檔集中的詞匯分布而得出的。最初,它是根據(jù)狄利克雷分布的預(yù)先假設(shè)隨機進(jìn)行的。然后,隨著文檔的增多,算法也逐步改善主題分布情況。

要注意,“潛在狄利克雷分布”與上下文無關(guān)。它使用的是著名的“詞包”法。也就是每一篇文檔中的詞匯出現(xiàn)頻率會被測量。常見的詞及與即將進(jìn)行的研究語義關(guān)系不明確的詞都會在使用算法之前被過濾掉。這個過程常常需要重復(fù)多次,以確定由光學(xué)字符識別錯誤生成的詞及原來未被過濾掉的無用詞匯。期刊數(shù)據(jù)庫的研究數(shù)據(jù)列出了每個數(shù)據(jù)庫的“詞-詞頻”列表。“潛在狄利克雷分布”的算法會在加工之前將文檔轉(zhuǎn)化成“詞-詞頻”矩陣。因為我們進(jìn)行主題建模的工具——“馬利特”(MALLET)需要自己將文檔轉(zhuǎn)化為矩陣,所以必須將“詞-詞頻”表轉(zhuǎn)化成一篇無序文檔。但是這個過程并不會影響模型的運轉(zhuǎn)。

比起這種算法能否模擬人類的概括能力,更重要的問題是,通過這種統(tǒng)計方法所概括出的主題是否能與讀者通過閱讀概括出的主題近似。例如,普通版本的“潛在狄利克雷分布”不會關(guān)注構(gòu)成主題的名詞隨時間發(fā)生的變化。布萊和J.D.拉弗蒂(J. D. Lafferty)開發(fā)的名為“動態(tài)主題建模”的新算法則力圖描述主題隨著時間的推移產(chǎn)生的變化(布萊、拉弗蒂,2006)。但是普通“潛在狄利克雷分布”算法也可以追蹤時序型語料庫中主題分布的變化。從維基百科到《紐約時報》,這些語料庫都已成功地運用“潛在狄利克雷分布”主題建模進(jìn)行了分析。布萊的團隊已使用期刊數(shù)據(jù)庫中的期刊《科學(xué)》的數(shù)字化語料庫進(jìn)行了全面的實驗,他們用動態(tài)主題建模的方法顯示了主題隨時間產(chǎn)生的變化,以及《美國政治學(xué)評論》網(wǎng)絡(luò)瀏覽主題的變化。*《科學(xué)》瀏覽地址:http://topics.cs.princeton.edu/science/;《美國政治學(xué)評論》瀏覽地址:http://topics.cs.princeton.edu/pilisci-riview/。

如上所述,期刊數(shù)據(jù)庫研究數(shù)據(jù)界面顯然不會返回完整的論文文本,每個文本都會以一系列的雙入口形式返回,包括文本使用的每一個詞及其使用頻次。由于“馬利特”需要接收完整的文本而非“詞-詞頻”(例如:the-345)列表,所以我們要設(shè)法使文本脫離兩欄數(shù)據(jù)的形式。*“潛在狄利克雷分布”使用最廣泛的工具就是馬利特(MALLET)( http://mallet.cs.umass.edu/ ),其他工具也是可行的。我們會用一些簡單的編碼來表示第二欄中的詞頻數(shù)據(jù),將原來的“詞-詞頻”列表轉(zhuǎn)化成符合馬利特方法需要的新文檔。下一步就是利用“馬利特”將數(shù)據(jù)模型化。這個軟件允許使用者指定某些可變因素,例如將要生成的主題數(shù)量。這個參數(shù)對于我們達(dá)成目標(biāo)非常重要,因為“潛在狄利克雷分布”不能協(xié)助選擇要適當(dāng)?shù)闹黝}范圍。太少了,不同主題會融合在一起;太多了,相關(guān)主題就過于分散,所以選擇合理的數(shù)量是一個探索過程。最終,我們將50作為能夠有效闡明語料庫話語范圍的數(shù)量。

為了證明我們的假設(shè),即“潛在狄利克雷分布”可以揭示民俗學(xué)轉(zhuǎn)向表演的隱含話語結(jié)構(gòu),我們從期刊數(shù)據(jù)庫的研究數(shù)據(jù)中下載了一個語料庫,其中包含發(fā)表于《美國民俗學(xué)刊》、《西部民俗》及其前身《加利福尼亞民俗季刊》、《民俗研究》(加上其續(xù)刊《民俗研究所期刊》)的所有文章。早期關(guān)于英國期刊《民俗學(xué)》的實驗結(jié)果顯示,英國民俗學(xué)研究指向?qū)W科實踐,并未像美國那樣強烈地受到轉(zhuǎn)向表演研究的影響。另外需要注意,還有許多其他重要的民俗學(xué)期刊目前沒有電子版,所以我們的分析結(jié)果自然會因受限于目前所擁有的資料而存在偏差。但是我們相信,目前我們所擁有的語料庫足夠大,對于學(xué)科轉(zhuǎn)變的建模工作來說是具有代表性的。

“馬利特”生成了一個列表,包含作為主題的名詞及這些名詞在整個語料庫中所占的相對比例。其中的主題大多與我們所感興趣的表演直接相關(guān),如下:

表演 社會的 口頭的 敘述 文本 觀眾 語境 語言 講演 結(jié)構(gòu) 話語儀式 表演(復(fù)數(shù)) 分析 風(fēng)格 事件 戲劇 意義 事件

由以上內(nèi)容可見“表演”(performance)和“表演”的復(fù)數(shù)(performances)作為各自獨立的詞同時出現(xiàn)了。語料庫可以借助現(xiàn)有的軟件工具按屈折變化形式歸類或精簡為詞根形式,*我們使用皮東(Python)自然語言工具包(NLTK)的世界網(wǎng)界面對語料庫進(jìn)行了分類。NLTK是皮東(Python)庫中的一個強大的工具包,可以對文本和語料庫進(jìn)行基本和高級語言計算。但將此模型用于按屈折變化形式歸類的語料庫中仍然會生成類似的主題:

文化的 表演 話語 實踐 文本 研究 模式 社會的 作品 語境 文化 風(fēng)格 權(quán)力 認(rèn)同視角 身體 發(fā)布 經(jīng)驗 空間

重要的是“表演”(performance)也在其他主題中出現(xiàn)。例如,它赫然出現(xiàn)在節(jié)日主題中:

舞蹈 節(jié)日 馬迪格拉嘉年華 舞者 節(jié)日 戲劇 日 跳舞 慶祝 服裝 年 狂歡節(jié) 群體表演 習(xí)俗 隊伍 事件 圣誕節(jié) 地方的

一個主題如此緊密關(guān)聯(lián),以至于我們懷疑,構(gòu)成主題的參數(shù)未來的調(diào)整可能無法將這些主題歸為一類:

社會的 集體 社區(qū) 表演 成員 事件 個人 儀式 行為 人們 角色 環(huán)境 關(guān)系 社會 傳統(tǒng)的 結(jié)構(gòu) 功能 觀眾 時代

那么我們就會將這些主題作為更大主題集合的一部分去談?wù)撍鼈兿嗷ラg的關(guān)系,更大的主題集合將在本文的下一部分被稱為“表演”集群。

我們正在探索以主題建模為工具繪制一個領(lǐng)域的思想史地圖,以上給出的詞匯直接取自于“馬利特”軟件的輸出內(nèi)容,它是按順序列出詞匯的:靠左邊的詞匯與整個詞群所反映的主題聯(lián)系更密切。“潛在狄利克雷分布”是用以補充文檔檢索技術(shù)的。如果太過依賴于使解釋符合給定主題的詞目,那我們發(fā)現(xiàn)的模型中就可能存在隨機的松散的聯(lián)系以致以偏概全。*本·施密特(Ben Schmidt)證明將此用于捕鯨航行的數(shù)據(jù)也非常有趣,他指出“潛在狄利克雷分布”不是一個僅限于文本的模型。(施密特 2012)

認(rèn)識到“潛在狄利克雷分布”的局限使我們能夠利用它去探究民俗學(xué)學(xué)科語料庫,而不會將其模型作為預(yù)測該學(xué)科發(fā)展趨勢的獨立證據(jù)。除了關(guān)于分類變量如何被大量描述的基本觀念外,此模型沒有任何民俗或語言知識,但其生成的主題和文檔集群使我們得以檢驗我們關(guān)于本學(xué)科如何隨時間產(chǎn)生變化的觀點。民俗學(xué)表述行為的變化只是人文學(xué)科更大變化的一部分,人文學(xué)科正由分類和描述轉(zhuǎn)向日益復(fù)雜的解釋。我們運用機器學(xué)習(xí)分類工具來檢驗民俗學(xué)理解自身表述轉(zhuǎn)變的方式。主題建模遠(yuǎn)非客觀陳述,但其結(jié)果不存在自反性退化,自反性退化常用來描述學(xué)科歷史的解釋性說明出現(xiàn)疑點的情況。

換句話說,我們是在以主題建模的方式對不完全但是具有代表性的民俗學(xué)研究作品進(jìn)行生成性研究。傳統(tǒng)研究可以揭示出關(guān)鍵詞的相對頻次,這種生成性研究則可繪制出將關(guān)鍵詞聯(lián)系在一起的話語結(jié)構(gòu)。將此結(jié)構(gòu)地圖與現(xiàn)有的學(xué)科知識相結(jié)合使我們能夠?qū)ΜF(xiàn)有的關(guān)于學(xué)科變化的假設(shè)進(jìn)行檢驗。

民俗學(xué)研究中計算機方法的應(yīng)用

圖1:所有主題,1888-2012

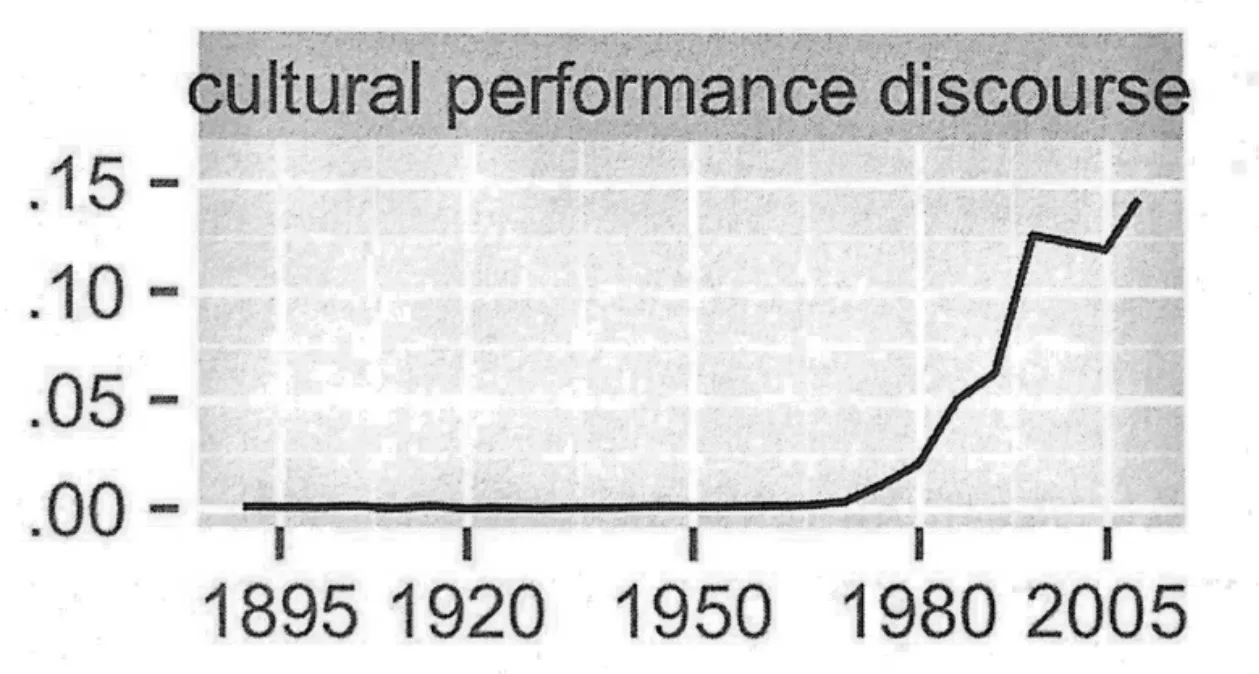

總覽基于超過一百年的民俗研究繪制的50幅歷史圖表,我們想要從其中獲得什么呢?我們期待能夠得到幾個通用模型:受關(guān)注度下降的主題模型,受關(guān)注度上升的主題模型,及一些不變因素的模型。我們也非常期待能夠發(fā)現(xiàn)任何特別的上升、下降或其他形式的歷史動態(tài),這同樣不會令我們失望。這里最容易看到的是,50個主題的五年均值返回了一些有意思的結(jié)果。圖1為分類語料庫中50個主題的五年均值。當(dāng)我們預(yù)計主題建模將揭示出當(dāng)時符合民俗學(xué)表述行為轉(zhuǎn)變的上升趨勢時,圖2中“文化的 表演 話語”主題從1888-2012年的五年均值顯示其在20世紀(jì)70年代出現(xiàn)了明顯的上升趨勢。

圖2:“文化的 表演 話語”主題,時間約為1888-2012

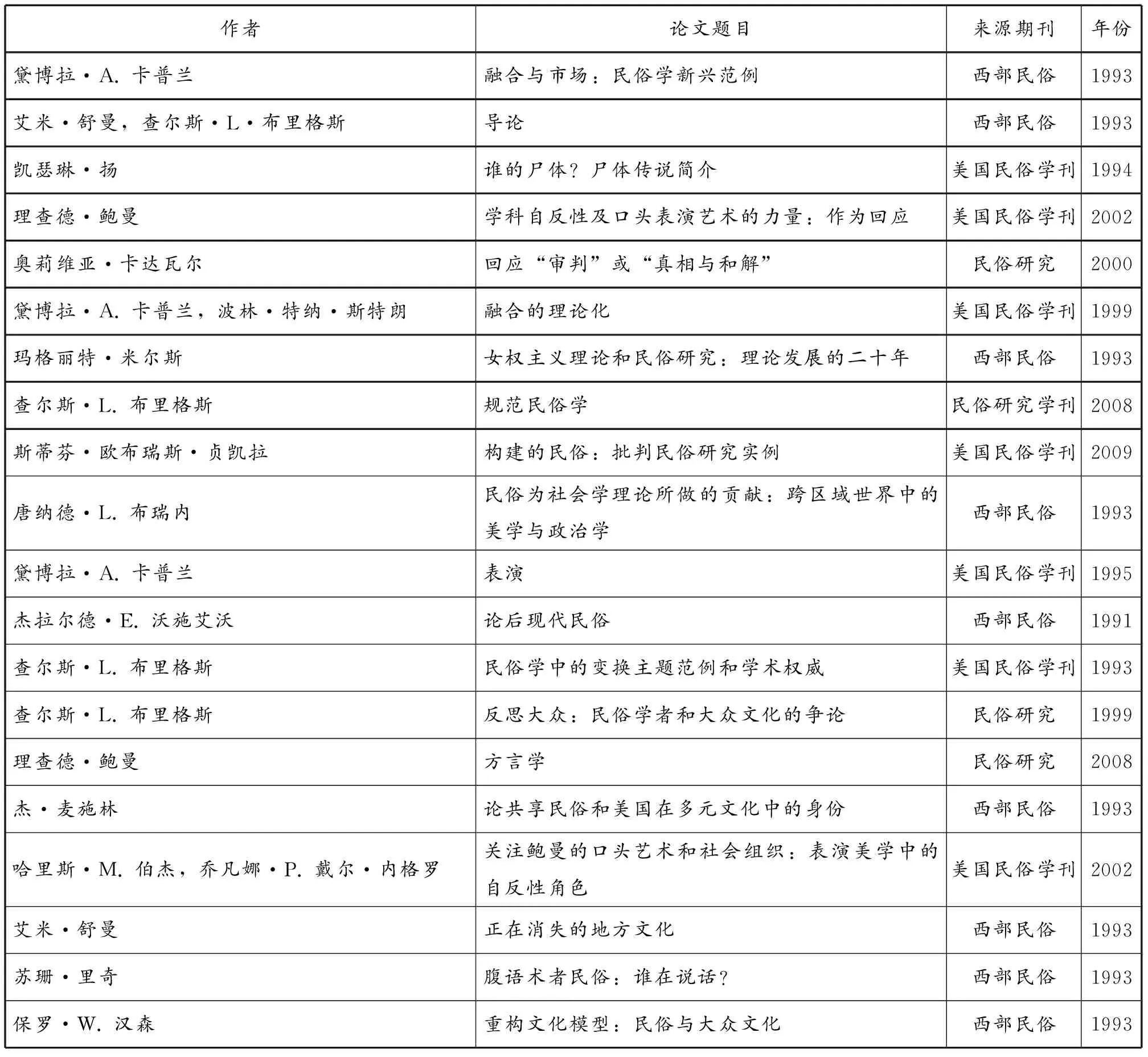

如果我們轉(zhuǎn)向有關(guān)的真實文本,列出“馬利特”軟件已排好序的占本主題最大比例的20篇文章,我們就會看到表1的結(jié)果。從某種程度上說,在我們探究工作的這一點上,我們至少已經(jīng)確認(rèn)主題模型與學(xué)科本身的主題中心意義是一致的。另外,此表還顯示出元批評研究在所有名詞中得到了最高關(guān)注,從學(xué)者對表演理論及其在特定場合的實際應(yīng)用的深入研究即可見。實際上,其中四篇文章都來自于同一份期刊《西部民俗》。*值得注意的是,本文前面引用的吉爾·特里·魯?shù)系难芯恐辉谠撝黝}前列文檔中下降了四位,證實了元話語研究包含更高的主題關(guān)鍵詞密度。

表1:“文化的 表演 話語”主題的前二十篇論文,按主題在論文中的顯著程度排序

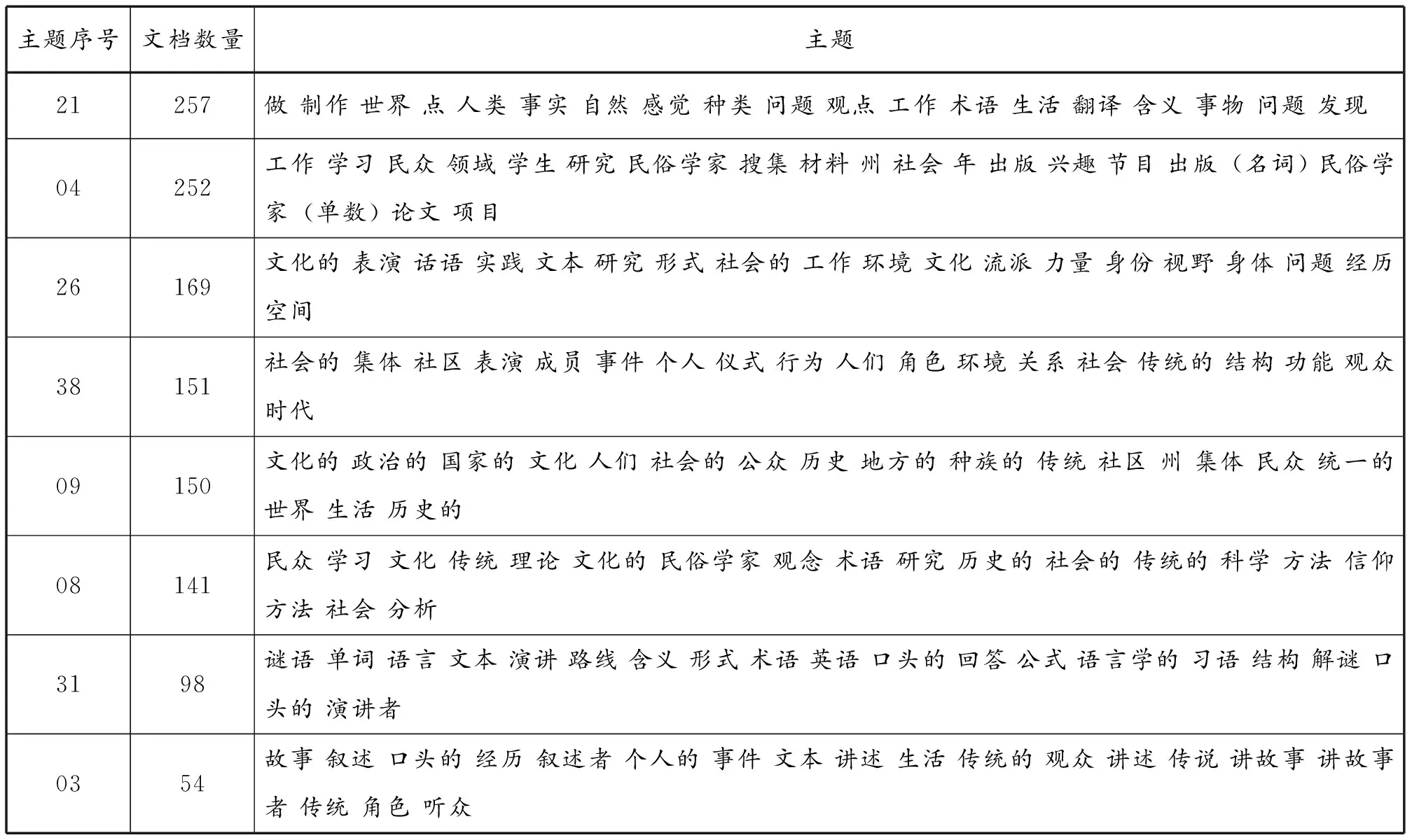

這種民俗學(xué)的量化研究,使我們有可能探究與轉(zhuǎn)向表演類似的主題趨向。為了簡潔和使我們的觀察盡量客觀,我們篩選出了8個主題,它們均在“最后四分之一時期較活躍”(其他趨勢將在下文中加以探討)。表2完整地列出了這8個主題,并且按照反映每個主題的文檔的數(shù)量進(jìn)行了排序。

表2:以下八個主題呈現(xiàn)出與主題“文化的 表演 話語”相同的動態(tài)趨勢

我們標(biāo)注為“表演”的主題在表中位列第三。位于它之上的是主題4(作品 研究 民俗),在這個主題中,學(xué)科工作者“民俗學(xué)家”和學(xué)科話語進(jìn)行的手段,例如出版和項目,同等重要。位于列表頂端的主題21(做 制作 世界)使我們產(chǎn)生了一時的困惑,但之后我們遠(yuǎn)觀了研究的起點,然后再拉近距去理解現(xiàn)象的本質(zhì),我們查看了與該主題有關(guān)的文本,發(fā)現(xiàn)讀者在這里更加熟悉的概念是“民俗心理學(xué)方法”。一部分作者在此表中規(guī)律性出現(xiàn)的現(xiàn)象可作為我們這一結(jié)論的例證:大衛(wèi)·赫弗德(David Hufford),阿蘭·鄧迪斯(Alan Dundes),艾利奧特·奧里恩(Elliott Oring),布魯斯·杰克遜,羅杰·亞伯拉罕斯(Roger Abrahams),羅伯特·喬治斯(Robert Georges)以及 沃爾夫?qū)っ椎?Wolfgang Mieder)。

面對這樣的圖表,我們認(rèn)為必須對關(guān)注心理學(xué)方法的高峰和下降進(jìn)行探索,結(jié)果發(fā)現(xiàn)我們最初關(guān)注的主題“表演”顯示出一個相似的,即使不是下降,也至少是平穩(wěn)的趨勢。總覽我們定義為“最后四分之一時期較活躍”的8個主題,我們幾乎都看到了相似的下降和平穩(wěn)趨勢,除了主題9(文化的 政治的 民族的)。但另一方面,此趨勢表明心理學(xué)和表演可能或者是發(fā)現(xiàn)了某些政治決議,或者僅僅是取代之前的關(guān)注轉(zhuǎn)而關(guān)注政治。這里,安德魯·戈德斯通(Andrew Goldstone)和泰德·安德伍德(Ted Underwood)描述了某些解釋的危險因素及其機會因素:

隨著主題數(shù)量(及其他參數(shù))的變化,模型會呈現(xiàn)出同一個基礎(chǔ)集合的不同情況。但這并不意味著主題建模是一種含混不定的方法或不可靠的證據(jù)。所有的情況都是有根據(jù)的。可以這么說,這些不同的情況是從不同距離觀察的結(jié)果,有著不同的粒度水平;但他們是同一證據(jù)的所有情況,并且是明顯相容的。不同模型為不同的證據(jù)詮釋提供支撐,但這些詮釋并非是絕對沖突的。

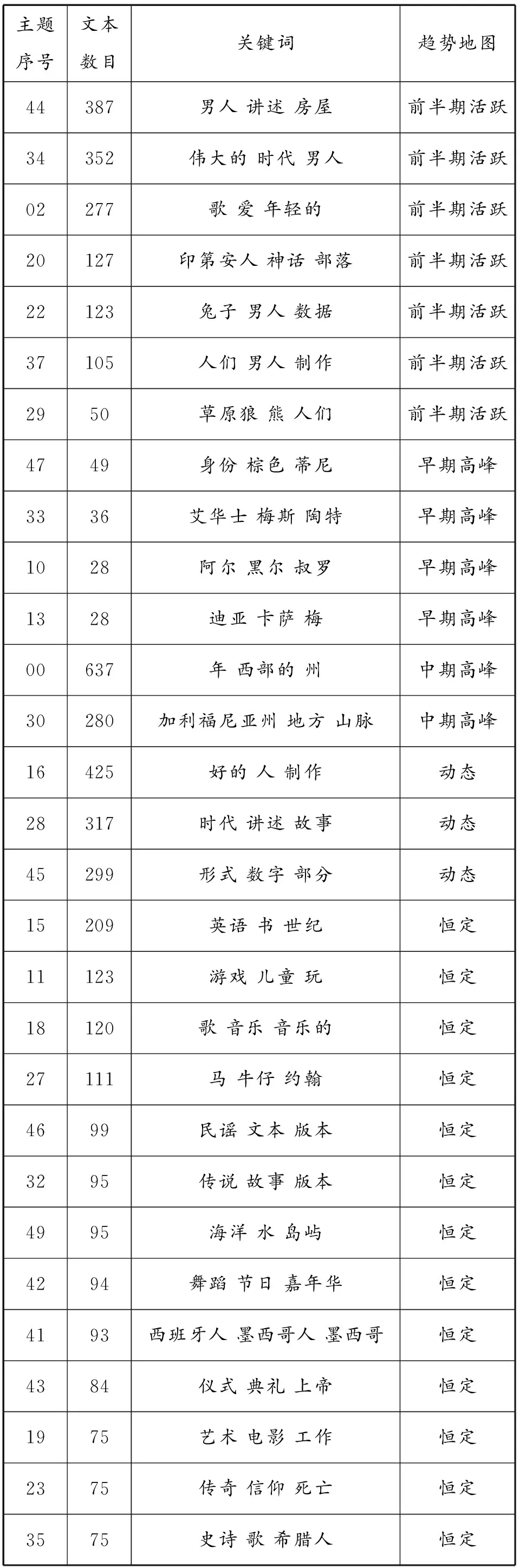

其他主題集中在五大趨勢上,我們將根據(jù)簡單客觀的圖表將這五大趨勢描述為:前半期活躍、早期高峰、中期高峰、恒定、動態(tài)。構(gòu)成每種趨勢的主題列表及每種主題所涉及到的文本數(shù)量都在表3中。

表3

2568食物藥物病人恒定2462笑話幽默性的恒定0557諺語德國人諺語的恒定0151婦女兒童女性的恒定4049人們非洲人夏威夷人恒定4849華人日本人韓國人恒定1246猶太族的猶太人土耳其的恒定1446教堂宗教的上帝恒定3642黑色非洲人黑人區(qū)的白人恒定0739xcxb印度恒定1726愛爾蘭人吉普賽人匈牙利人恒定3923意大利人瑞典人挪威人恒定0617國王kiii恒定

表3顯示有7種主題在前半期異常活躍。因為在這段時間《西部民俗》和《民俗研究》均未出版,所以這一時段及下一時段的趨勢都是《美國民俗學(xué)刊》自身歷史的產(chǎn)物。即使僅對這些主題內(nèi)容進(jìn)行簡單的瀏覽也能看出,正如威廉·威爾斯·紐厄爾(William Wells Newell)曾在他的開篇中概括的,它們反映著《美國民俗學(xué)刊》的諸多項目,這些項目后來被不同的學(xué)會成員發(fā)展起來。在以上按順序排列的表格中有來自世界各地的民間傳說(44),美洲土著的故事和儀式、(34、20、22、37、29),美國民歌(02)及美國黑人傳說(22)。

接下來的四個趨勢是由更少的主題代表的。我們將這種早期得到較高關(guān)注但又迅速下滑的趨勢稱為“早期高峰”,這些主題是探討拉丁美洲民間傳說的,包括新墨西哥州傳說(47、13);操法語者的傳說,大多數(shù)是關(guān)于在路易斯安那州從事深夜工作的加拿大人的;以及非常有趣的跨越新舊世界的混合傳說集及其研究。有趣的是,這幾個高峰都在同一時期,它們的出現(xiàn)和下滑都是在20世紀(jì)兩次世界大戰(zhàn)的間期,大約是1917年到1942年。

在這些主題之后,高峰出現(xiàn)在中期的有兩種主題“年度 西部 政府”(00)和“加利福尼亞 地方 山脈”(30),產(chǎn)生這種情況的部分原因是本領(lǐng)域的一份重要期刊《西部民俗》的出現(xiàn)。

最后,在研究的時期內(nèi)表現(xiàn)為顯著的動態(tài)趨勢的有三種主題,它們的表現(xiàn)難以簡單概括。這三種主題分別為:“好的 人們 制作”,表現(xiàn)為這一主題的文章數(shù)量高達(dá)425篇,在整個語料庫中居首;“時代 講述 故事”,表現(xiàn)為這一主題的文章有317篇;“形式 數(shù)量 部分”,表現(xiàn)為這一主題的文章有299篇。與該主題有關(guān)的詞匯集群的完整列表(表4)也未能揭示出其本質(zhì)。相反,這些主題與我們的觀點驚人的相似。只要看一下與每個主題相關(guān)的文本就會發(fā)現(xiàn),“好的 人們 制作”主題表述了民間信仰;“時代 講述 故事”是笑話、傳說、口傳故事以及來自同一歷史背景的行業(yè)傳說的混合體;“形式 數(shù)量 部分”則包含了地方傳說集,其中包括地名、傳播研究、物質(zhì)文化形式的調(diào)查及對神話的論述。

表4:離群主題(Outlier Topics)的歷史趨勢,1888-2012

然而,問題仍然存在,是否有對這種動態(tài)趨勢的特殊本質(zhì)進(jìn)行解釋的方法。拿民間信仰來說,它在社團歷史的早期似乎就已經(jīng)達(dá)到了頂峰,接著在一戰(zhàn)期間急轉(zhuǎn)直下。在20世紀(jì)20年代,民間信仰的受關(guān)注度一直較低,30年代有所上升,在二戰(zhàn)早期再次下降。50、60年代再次急劇上升,伴隨著民間信仰廣受關(guān)注,在轉(zhuǎn)向表演方面的趨勢似乎并不顯著。

包含了“地方傳說”之義的主題各項之間的聯(lián)系與上文所述的“民間信仰”模式有些類似。對這一主題的關(guān)注度也是在社團歷史的早期達(dá)到頂峰,在20年代呈下降趨勢,在30年代保持較低水平,直到二戰(zhàn)以后才得到了顯著重視。這種趨勢需要進(jìn)一步的探究,我們注意到對地方傳說的關(guān)注度一直保持在較高水平上,在表演研究出現(xiàn)的期間,它也并不像其他主題那樣出現(xiàn)下降。反而在比例上一直是緩慢上升的,在接近90年代的時候達(dá)到頂峰。上文已經(jīng)提到過,在這一期間,表演研究已經(jīng)越發(fā)趨向自反性。

在此示意圖的其他部分中,我們會發(fā)現(xiàn)“舞蹈 節(jié)日”主題的下降并不是那么急劇,出現(xiàn)相對晚一點。因為它與表演論述的聯(lián)系并不是那么緊密,所以這個結(jié)果正是我們所期待的。以“文化 表演”為主題的代表性文章包括《融合與市場:民俗學(xué)新型范例》和《誰的尸體?尸體傳說簡介》(卡普昌,1993;揚,1994)。明顯以“社會的 集體 團體”為主題的文章包括《巴馬那民間戲的時代意識與成長》和《布朗的招待酒吧:作為藝術(shù)表演的職業(yè)角色》(布林克,1982;貝爾,1976)。

在該圖中我們也注意到有兩種主題是西班牙語的產(chǎn)物,它們在這些年的出版物中異常突出。但我們沒有足夠多相關(guān)的外語出版材料來顯示這種在內(nèi)在于英語語料庫的外語名詞集群的獨立性。

重要的是我們也要注意到對語料庫進(jìn)行歸類產(chǎn)生的有趣差異為我們的深入研究提供了保證。例如,未按屈折變化形式歸類和按屈折變化形式歸類語料庫的兩個最具代表性的主題分別是“重大的 男人(復(fù)數(shù)形式) 制作(過去式) 時代 長的 白天 小的 結(jié)束 離開 大的 年輕的 好的 頭 順序 場所 舉行 背景 手 制作”和“形式 數(shù)目 部分 建立 時代 普通的 實例 制作(過去式) 現(xiàn)在 事實 相似的 類型 一般的 群體 材料 區(qū)域 觀點 建立 研究。此處按屈折變化形式分類的語料庫更加具體明確,其中含有更多能夠顯示民俗研究進(jìn)程的單詞。像“制作(過去式)”和“結(jié)束”這樣的單詞應(yīng)該包含在阻止詞表中。這種單詞的出現(xiàn)是人文學(xué)科逐步細(xì)化導(dǎo)致的。另一個能夠顯著影響結(jié)果的因素是,一個單詞在進(jìn)入主題模型的概率矩陣之前出現(xiàn)在語料庫中的頻次。

不嚴(yán)格的非按屈折變化形式分類的模型的一個有趣細(xì)節(jié)是這個主題:“民俗 研究 民俗學(xué)家 材料 學(xué)者 材料 搜集 文學(xué) 道森(dorson)”。這樣一個和民俗實踐緊密聯(lián)系的主題包含最杰出的民俗學(xué)者之一并不奇怪。但通常即使是討論最多的學(xué)者名字也很少出現(xiàn)在期刊文章的主題中,只有一個作為民俗學(xué)者的作者姓氏出現(xiàn)在這些主題中,毋庸置疑就是鄧迪斯。*“麥克弗森(Macpherson)”和 “葉芝(Yeats)”因?qū)P爾特民俗研究所做出的貢獻(xiàn)出現(xiàn)在了一個主題中:“愛爾蘭人、愛爾蘭、蓋爾人、凱爾特人、麥克弗森、奧西恩、蘇格蘭人、圖特(tut) 、約翰、肖恩、芬蘭、巴(ba) 、威爾士人、 ii、芒(mun) 、葉芝、蘇格蘭等”,但是我們認(rèn)為這些在多數(shù)情況下是屬于研究主題而非學(xué)者 。名字分散出現(xiàn)在主題中,但是“理查德(Rechard)”這個名字就很難判斷是否是指一個特定的學(xué)者,因為姓氏在引用中出現(xiàn)的頻率太低,所以難以確定名字所指的學(xué)者。按屈折變化形式分類的語料庫則不包含任何學(xué)者名字。

另一個對讀者來說比較有趣的此期刊的主題建模過程產(chǎn)物是,出版地與和與新聞報道及其他資源相關(guān)的項目聚集在一起:“年、西部的、州、新聞、約克郡、天使城、圣、加利福尼亞、項目、報紙、四月、報道、三月、日報、通訊、七月、戰(zhàn)爭”。期刊《西部民俗》的名字出現(xiàn)在這個主題中;我們已將“美國的”和“民俗”從語料庫中移除了,以避免此類主題比例失衡。但是“西部的”這個單詞在其他語境中的潛在意義足以保證將其納入其中。

一篇文章和一個能夠代表學(xué)科轉(zhuǎn)變的主題的相關(guān)程度,并不能表明該文章的重要性和影響力。實際上那些預(yù)示著方法論轉(zhuǎn)變的文章反而有可能包含著“更少”的后來與之相關(guān)的關(guān)鍵詞集群。找出這種轉(zhuǎn)變的來源并不是本文的目標(biāo),因為現(xiàn)存的學(xué)術(shù)研究在這方面已經(jīng)做得很好,并且將會不斷地對此重估以確定民俗學(xué)是否遵循了其他學(xué)科的發(fā)展模式。*例如,芭芭拉·科什巴萊特-吉布列特(Barbara Kirshenblatt-Gimblett)的《民俗危機》(1998)。而我們關(guān)注的是發(fā)現(xiàn)即將發(fā)生的轉(zhuǎn)變的跡象,以及計算機方法是否能夠像學(xué)科敘述那樣為這些片斷的轉(zhuǎn)變歸納出同樣的年表。

繪制更好的民俗研究地圖

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯曾描述過一個聲名狼藉的帝國如此追求描事狀物的完美:“制圖師工會打造出一幅與該帝國疆域面積同等大小的地圖,而且是極其精確的相一致”。在博爾赫斯的敘述中,這個帝國的百姓最終丟棄了這幅地圖,那些剩余的碎片成為了動物和乞丐的遮蔽物。如格雷戈里·貝特森所解釋,博爾赫斯的虛構(gòu)世界的諷刺意味是“領(lǐng)土乃自在之物,人不能用它做任何事”(1972:454)。地圖即我們所構(gòu)想和具體化的更大的實體的代表和壓縮,我們希望利用它來互動和導(dǎo)航。地圖要求我們置身于想象之中,投身于這種實體替代物中并相信那些道路會引導(dǎo)我們到達(dá)我們想去的地方。

這個地圖的比喻非常有用,是因為在這個例子中制圖所用的數(shù)學(xué)計算相當(dāng)復(fù)雜。這里的地圖就是一個主題模型,其背后的地圖制作就對通過“馬利特”發(fā)現(xiàn)的潛在狄利克雷分布的執(zhí)行。這項特別技術(shù)的執(zhí)行是一個概率過程,最終導(dǎo)致了連貫的詞匯集群規(guī)律性地相伴出現(xiàn),這些集群即我們所說的主題。因為這個有目的的過程一開始在某種程度上是隨機的,隨著這種算法不斷重復(fù)作用于這些文本,這個過程才漸入佳境。盡管使用的是相同的材料,這個過程仍會自然產(chǎn)生互有微小差異的主題。在調(diào)查研究的后期,我們可能能夠非常順利地瀏覽不同時代的幾十個甚至是幾百個集合,希望在主題的穩(wěn)定構(gòu)成成分上獲得統(tǒng)計回歸。

根據(jù)前一部分所描述的結(jié)果,我們有理由相信我們已經(jīng)能夠得出民俗研究在第一個百年中的草圖——這個草圖具有發(fā)展成為更穩(wěn)健的地圖的巨大潛力。未來的探索者可能會引領(lǐng)我們修改主題數(shù)量,以嘗試確定是否存在一個針對這種特別語料庫的理想數(shù)量,但是面對不斷擴大和變化的大量作品,任何這樣的理想都只是暫時的。我們相信重要的是現(xiàn)在的模型能通過收集一些特別的文本,發(fā)現(xiàn)學(xué)科在一般意義上的發(fā)展和分布特征。另一個模型可能會很好地從一個主題向另一個主題轉(zhuǎn)換一兩個詞匯,但要考慮到,在我們的心中,地圖是否呈現(xiàn)了特定的地貌特征,如丘陵或者山地。貝特森說:“每一個有效差異都在指示一個、一列以及所有類別的等級劃分。換句話說,這些差異為其自身的分類提供了依據(jù)。”(貝特森 1972:457)從旅行者的觀點來看,重要的是風(fēng)景的變化。分明的界線是政治的產(chǎn)物,而不是事實本身。我們相信民俗學(xué)者及所有學(xué)科的學(xué)者都能夠接受這種特別的方法論所帶來的少許潛在變化。

最初的工作限制在歷史趨勢的研究上,實際有更多的工作要做。八個各自獨立的潛在主題在轉(zhuǎn)向表演的過程中相互纏繞在一起,這種情況給我們提出的挑戰(zhàn)是嘗試去理解這些思想是如何相互聯(lián)系的。有了這些主題,我們也可以生成可能出現(xiàn)在這些文本中的引文的網(wǎng)絡(luò)圖表。這個方法能讓讀者不僅看到思想觀念、意識形態(tài)或民俗研究意識形態(tài)的網(wǎng)絡(luò)圖,也能看到作者網(wǎng)絡(luò)圖。作為一個整體,隱藏在學(xué)科和領(lǐng)域背后的文化和社會為我們提供了一個良好的機會去系統(tǒng)地理解我們自身及我們的工作。作為一個小型社會,我們的社會只是眾多社會中的一個系統(tǒng),然而這種限制同樣為我們提供了機會。

在要做的工作中,我們僅是剛剛開始分類,據(jù)戈德斯通和安德伍德的觀察,這些主題中的一部分更像學(xué)科分類,一部分則僅僅是與特定的理論方法相聯(lián)系的詞匯集群。我們在民俗研究思想史的探究上反復(fù)運用“集群”,以此來思考我們力圖探究的地圖類別以及任何可能已經(jīng)出現(xiàn)但尚不清晰的潛在分類方法。主題本身就是共同出現(xiàn)在文本中的詞匯集群。這些主題以歷史圖表或是網(wǎng)絡(luò)可視化的形式繪制出來,構(gòu)成了集群(此術(shù)語在網(wǎng)絡(luò)研究中稱為“成分”)的一部分,集群可以幫助我們理解較大領(lǐng)域中的分支領(lǐng)域。我們堅信,這種方法不僅能夠為我們提供民俗研究中的隱含觀點,還能幫助我們理解相近領(lǐng)域中的分支領(lǐng)域如何相互聯(lián)系和相互交叉的,甚至可能幫助我們溝通其他相關(guān)觀念。*也有一些工作現(xiàn)在還難以實現(xiàn),因為有大量的人類學(xué)期刊被防火墻攔截了,無法用我們的建模方法所要求的方式訪問。可以肯定的是,隨著越來越多的有關(guān)期刊可以通過像期刊數(shù)據(jù)庫的研究項目數(shù)據(jù)這樣的界面訪問,我們將能夠進(jìn)一步理解民俗研究。

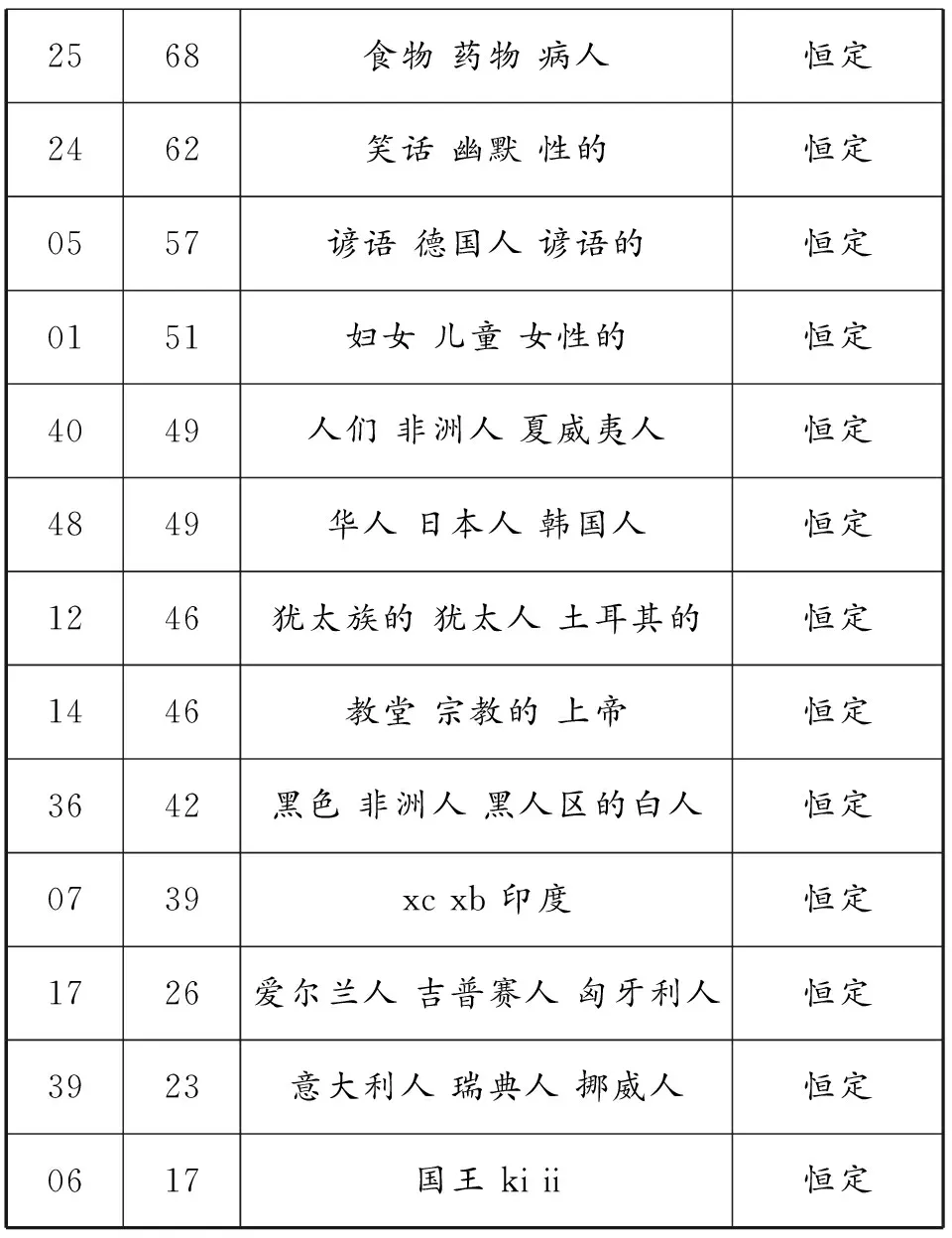

在擴展工作中,我們期望能發(fā)現(xiàn)更多的有關(guān)該歷史趨勢的細(xì)節(jié),并且能夠更好地評價作者、觀念、文本、和調(diào)查領(lǐng)域之間相互交叉和互動的方式。探究文本之間的關(guān)系,特別是在那些合著現(xiàn)象很常見的領(lǐng)域內(nèi),一種常見的方法既是繪制包含作者和文本的雙體系圖表(bimodal graph,見圖3)。以這樣的圖表作為起點,可設(shè)計兩種網(wǎng)絡(luò)圖:合著文章的作者的網(wǎng)絡(luò)圖和有相同作者的文本的網(wǎng)絡(luò)圖。同類的雙體系網(wǎng)絡(luò)圖也適用于引文,類似的項目很常見。*這個項目早期的工作集中在生成引文網(wǎng)絡(luò)上,利用當(dāng)時短期內(nèi)通過期刊數(shù)據(jù)庫(JSTOR)可接觸到的引文數(shù)據(jù)。在初步的評估工作中,數(shù)據(jù)極為復(fù)雜,并要求進(jìn)行大量有效的結(jié)構(gòu)化處理。戈德斯通和安德伍德在其他領(lǐng)域中嘗試了這種圖表,他們利用《美國現(xiàn)代語言學(xué)協(xié)會會刊》(PMLA)創(chuàng)建了一個雙體系圖表,該圖表內(nèi)容為“趨向于出現(xiàn)在同類文章中的主題是相互聯(lián)系的”(戈德斯通和安德伍德 2012)

圖3:包括作者、文本的雙體系例圖,以合作者的數(shù)量作為權(quán)重劃分作者和文本的網(wǎng)絡(luò)投射圖。

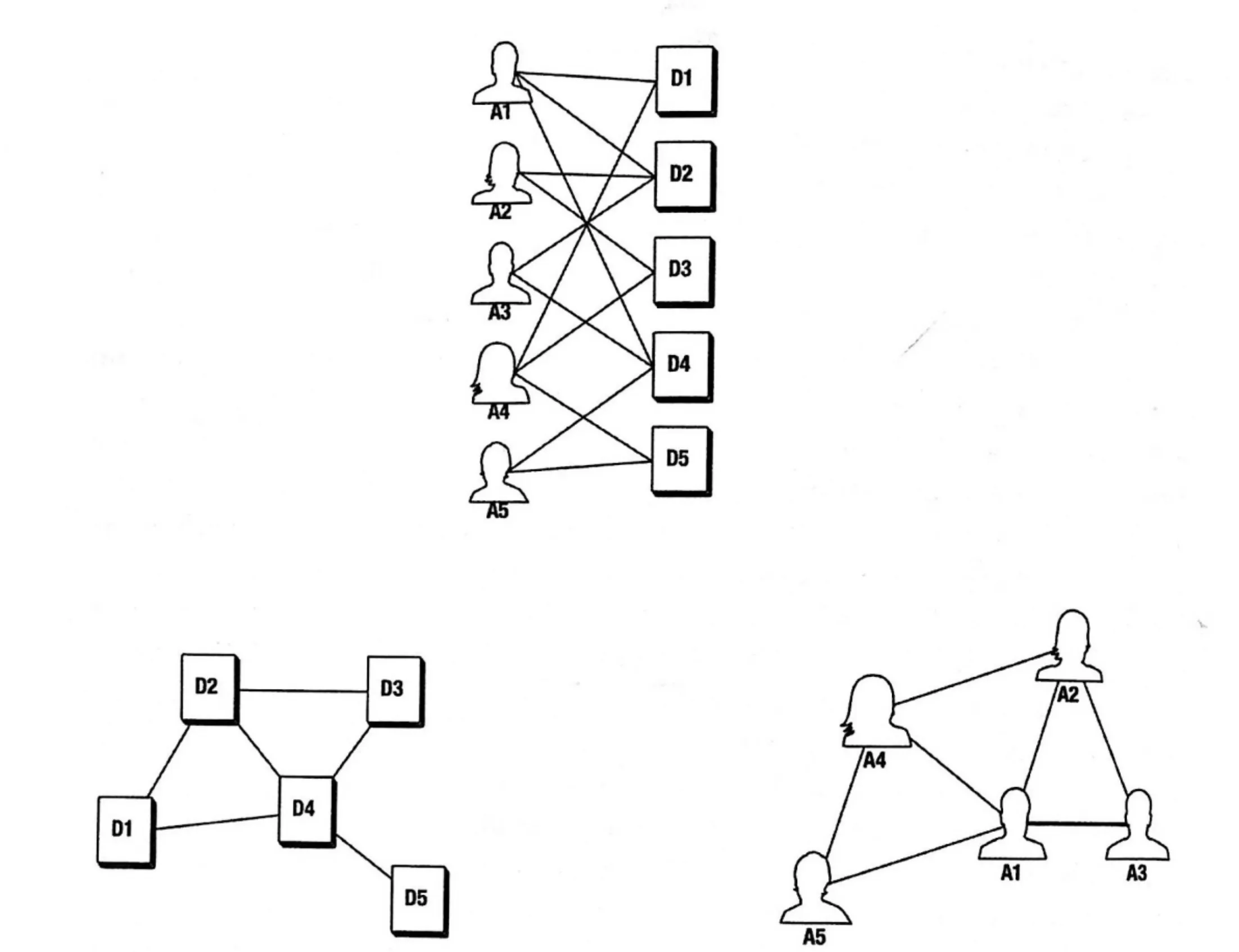

圖4:作者,文本,主題。

即使僅從這幾個不多的例子來看,也很容易發(fā)現(xiàn)從一個雙體系圖表跨越到另一個具有多種可能性,例如我們可利用雙體系圖表探究作者和特定主題之間的關(guān)系(見圖4)。不難想象,可以將這種圖表應(yīng)用于不同的相關(guān)期刊或者反復(fù)地比較引文網(wǎng)絡(luò)和主題網(wǎng)絡(luò)等研究中。

所有這些關(guān)系及其網(wǎng)絡(luò)圖表使得探究各組關(guān)系之間可能存在的共同點、不同點及變化成為可能。我們相信這些共同點可能能夠證實都我們對民俗研究這個領(lǐng)域的一般理解,而這些變化則可能提出一些有趣的問題,這些問題將需要我們對該學(xué)科共同體和思想史進(jìn)一步細(xì)究。例如,這些變化僅僅會揭露隱含的學(xué)科關(guān)注焦點嗎?它們會引起學(xué)科邊緣向?qū)W科中心轉(zhuǎn)化的革新嗎?這種學(xué)科中心和學(xué)科邊緣的互換多久以后會發(fā)生?

很明顯,這種新的繪制思想地圖和學(xué)科歷史的方法為構(gòu)成成分間的相互關(guān)聯(lián)提供了很大的可能性。這些關(guān)系為理解個人或集體所做的但尚未顯露出來的工作提供了新的理解方法。如上所述,根據(jù)戈德斯通和安德伍德的觀點,主題建模在揭示如何寫作上與揭示寫作內(nèi)容上同樣好用,這可能為那些想通過文體來探究學(xué)術(shù)話語模式的人提供了一條途徑。當(dāng)像主題建模這種方法開始得到大規(guī)模應(yīng)用時,它就為我們提供了近距離審視事物的新方法。主題建模并非抹殺學(xué)術(shù)個性,它作為一種遠(yuǎn)觀也使得細(xì)讀成為可能,細(xì)讀使我們更能夠從個人角度審視文章及其作者。傳統(tǒng)中的個人角色對民俗研究來說一直都是關(guān)注重點。最后,思想史編纂的方法很多,它使我們能夠從鏡子中反觀自己,就像我們通過實踐的窗口去觀察世界一樣。

1.格雷戈里·貝特森.1972.意志生態(tài)學(xué)入門.紐約:百齡壇圖書。

2.邁克爾·J·貝爾.1976. 布朗的招待酒吧:作為藝術(shù)表演的職業(yè)角色.西部民俗35(2):93-107。

3.大衛(wèi)·M·布萊.2011.概率主題模型導(dǎo)論.美國計算機協(xié)會通訊:1-16.

http://www.cs.princeton.edu/~blei/papers/Blei2011.pdf.

——.2012.可能性主題建模. ACM 通訊55(4):77-84。

4.大衛(wèi)·M·布萊,約翰·D·拉弗蒂.2006.動態(tài)主題模型.第23屆機器學(xué)習(xí)國際研討會會議記錄138:113-20.賓夕法尼亞州匹茲堡市,7月25至29日。

5.大衛(wèi)·M·布萊,安德魯·Y·Ng,邁克爾·I·喬丹.2003.潛在狄利克雷分布.機器學(xué)習(xí)研究期刊3:993-1022。

6.豪爾赫·路易斯·博爾赫斯,1972. 丑惡世界史.諾曼·托馬斯·德·喬瓦尼譯.紐約:企鵝圖書有限公司。

7.詹姆斯·T·布林克.1982. 巴馬那民間戲的時代意識與成長.美國民俗期刊95(378):415-34。

8.西蒙·J.布朗納.2006.民間邏輯:民俗學(xué)解讀.西部民俗65(4):401-34。

9.米哈伊·契克森特米哈依,大衛(wèi)·亨利·費爾德曼,霍華德·加德納.1994.改變世界:創(chuàng)意研究體系. 康涅狄格州威斯伍德市:普雷格出版社。

10.戈德斯通,安德魯,泰德·安德伍德.2012.美國現(xiàn)代語言學(xué)協(xié)會會刊(PMLA)提出的主題模型為文學(xué)研究提供了何種借鑒?12月14日http://tedunderwood.com/2012/12/14/what-can-topic-models-of-pala-teach-us-about-the-history-of-literary-scholarship/

11.布魯斯·杰克遜.1988.序言.美國民俗學(xué)刊101(402):1-3。

12.布魯斯·杰克遜,邁克爾·塔夫脫.1998.百年民俗學(xué).美國民俗學(xué)刊101(402):5-19。

13.黛博拉·A·卡普蘭.1993.融合與市場:民俗學(xué)新興范例.西部民俗52(2-4):303-26。

14.芭芭拉·科什巴萊特-吉布列特.1998.民俗危機.美國民俗學(xué)刊111(441):281-327。

15.托馬斯·蘭道爾.1999.潛在語義分析.話語過程27(3):303-10。

16.約翰·朗頓,凱爾·費爾克.2011.從學(xué)科引文網(wǎng)絡(luò)看范式轉(zhuǎn)換.美國民俗協(xié)會年會報告論文,印第安納州布盧明頓市,10月12日至15日。

17.佛朗哥·莫雷蒂.2000.世界文學(xué)猜想.新左派評論1:54-68。

18.吉爾·特里·魯?shù)?2002.評《作為表演的口頭藝術(shù)》:通過修辭分析進(jìn)行的跨學(xué)科引文研究.美國民俗學(xué)刊115(455):5-27。

19.本·施密特.2012.有了“馬利特”,每個問題都仿佛是一枚釘子,11月2日http://sappingattention.blogspot,come/2012/11/when-you-have-mallet-everything-looks.html

20.凱瑟琳·揚.1994.誰的尸體?尸體傳說簡介.美國民俗學(xué)刊107(423):3-8。

[責(zé)任編輯]王霄冰

約翰·洛頓(John Laudun),路易斯安納大學(xué)英語系副教授;喬納森·古德溫(Jonathan Goodwin),路易斯安納大學(xué)拉斐特分校英語系助理教授。此譯文的翻譯和發(fā)表得到作者授權(quán),特此致謝。

[譯者簡介]喬英斐(1987-),女,山東萊陽人,中山大學(xué)中國語言文學(xué)系博士研究生;李揚(1962-),男,四川自貢人,中國海洋大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院教授。(廣東 廣州,510275)

K890

A

1674-0890(2016)05-069-14