戲出年畫不會早于清中葉

——論《中國戲曲志》“陜西卷”“甘肅卷”中時代有誤之年畫

朱 浩

?

戲出年畫不會早于清中葉

——論《中國戲曲志》“陜西卷”“甘肅卷”中時代有誤之年畫

朱浩

從人物裝扮、戲出年畫和造假來源三方面考證來看,《中國戲曲志》“陜西卷”載明正德九年《回荊州》年畫以及“甘肅卷”載清順治二年《董府獻杯》等六幅年畫,都是將晚清時期同劇名年畫稍作手腳之后的偽造品。中國戲曲在十八世紀以來的變化,使得戲曲在中國整個社會文化生活中的地位愈發重要,其扮相、道具等給人一種耳目一新的視覺享受,促使民間藝人將戲曲舞臺上的精彩場面制作成年畫出售來盈利。戲出年畫的繪制時代不會早于清中葉。

中國戲曲志《回荊州》戲出年畫時代

近三十年來,隨著學界對演出形態、表演藝術、舞臺特性的關注逐漸升溫,圖像對于戲曲研究的價值和作用越來越被重視。相比于傳統的“文字”材料,“圖像”具有形象、直觀的特點,故在研究中國戲曲史尤其演出方面具有不可替代的史料價值。一種史料的學術價值,首先取決于其時間的確定性。然而,現存的戲曲圖像中,有些沒有作者名款與年月,有些則被人為地偽造年代信息,若要將這些圖像作為史料來使用,辨析其繪制時代便成為首要的、也是頗為棘手的問題。如果時代判斷有誤,不僅無法發揮該種史料的應有價值,反而會對學術研究產生誤導。

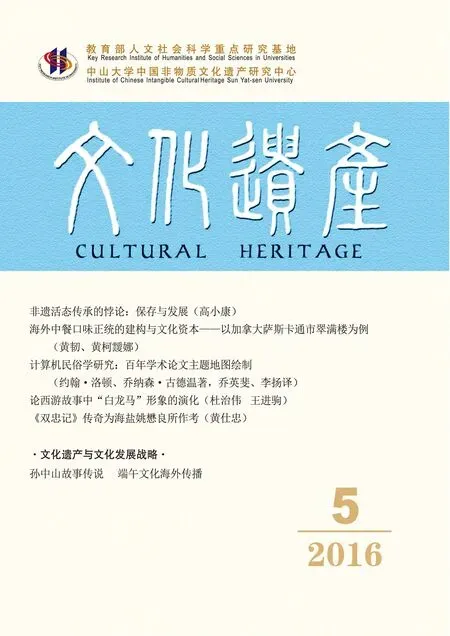

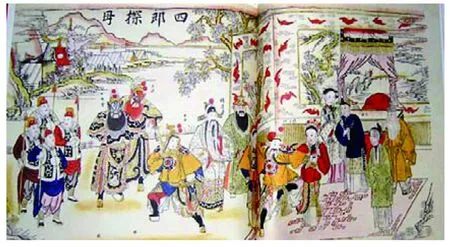

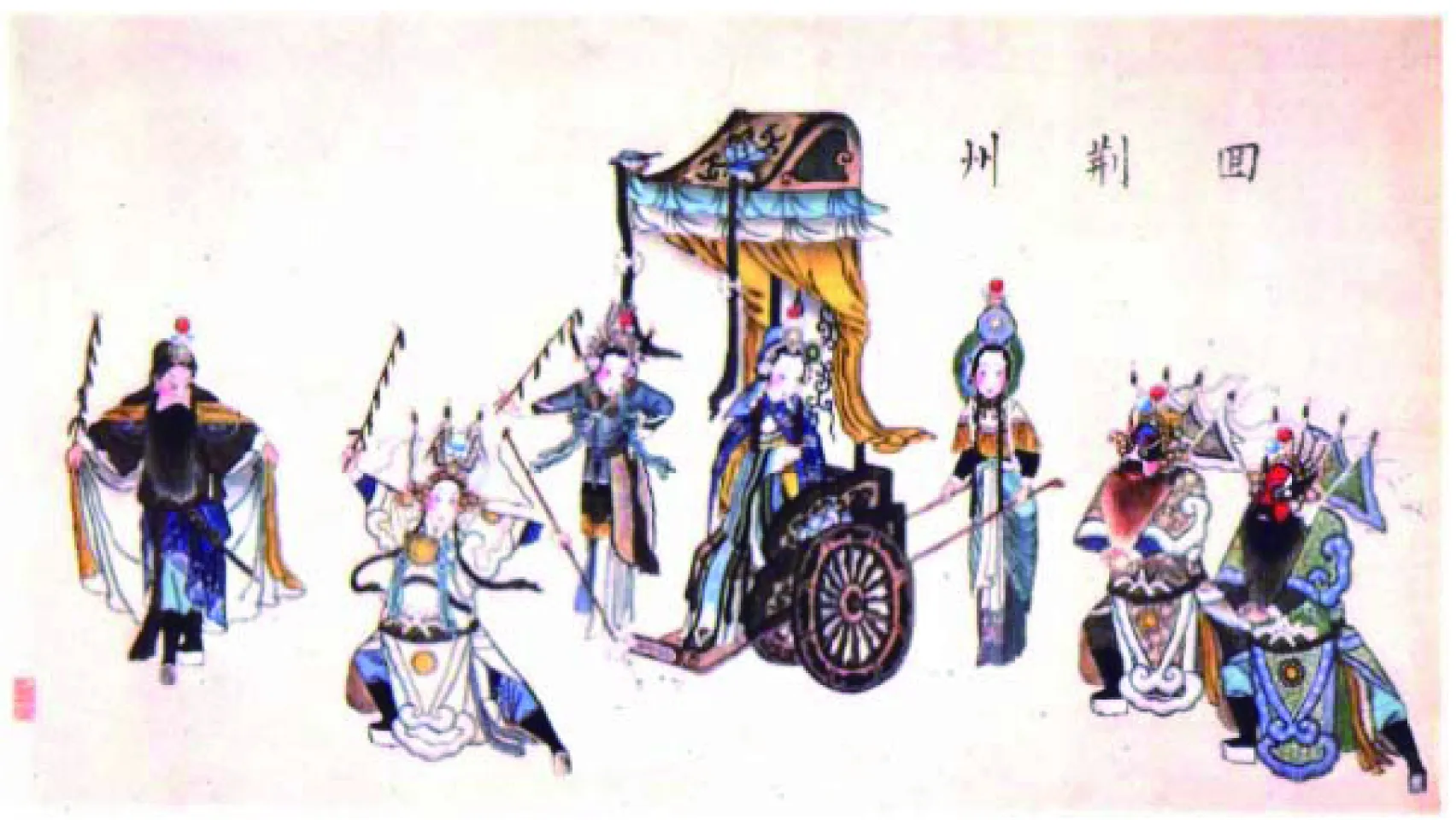

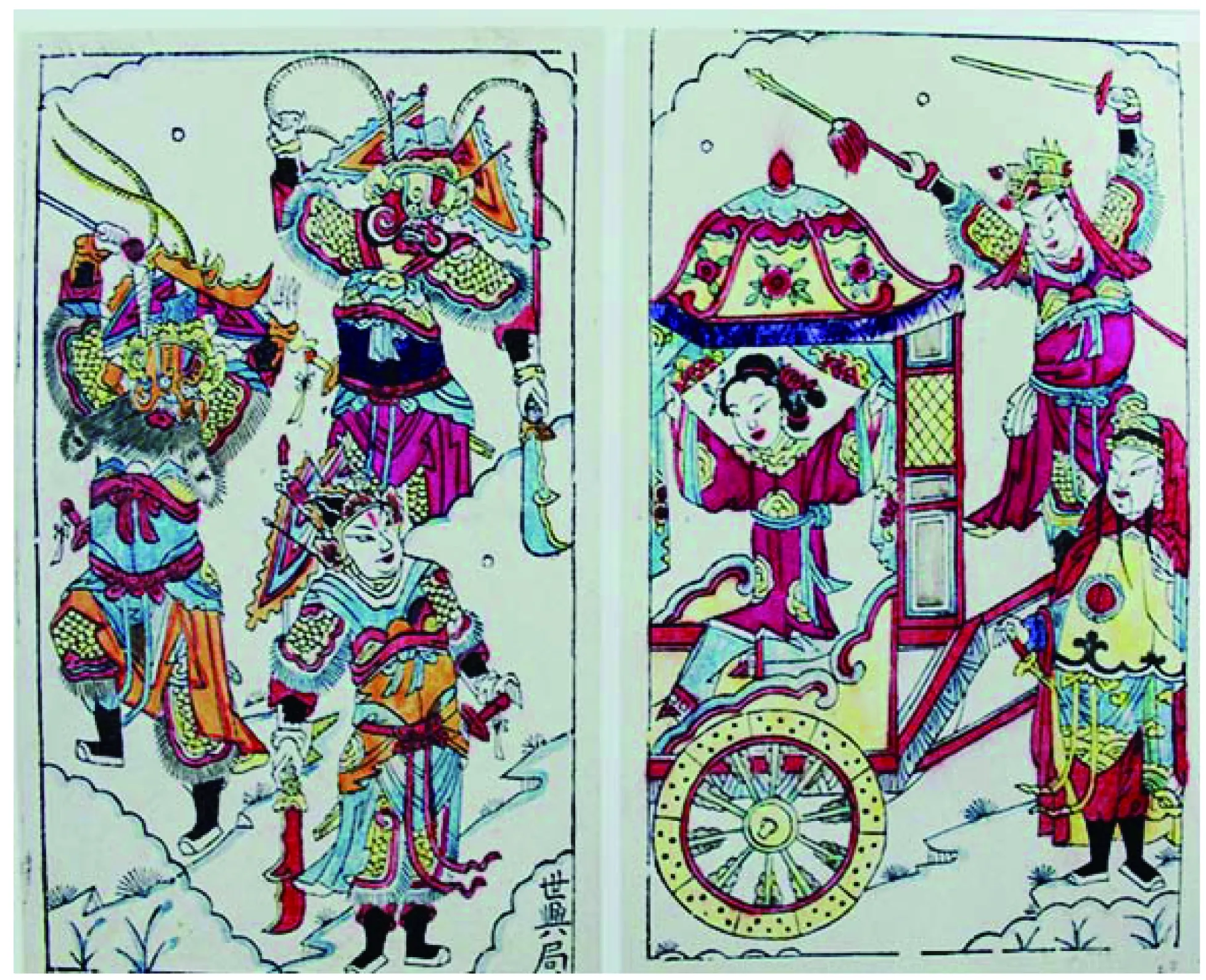

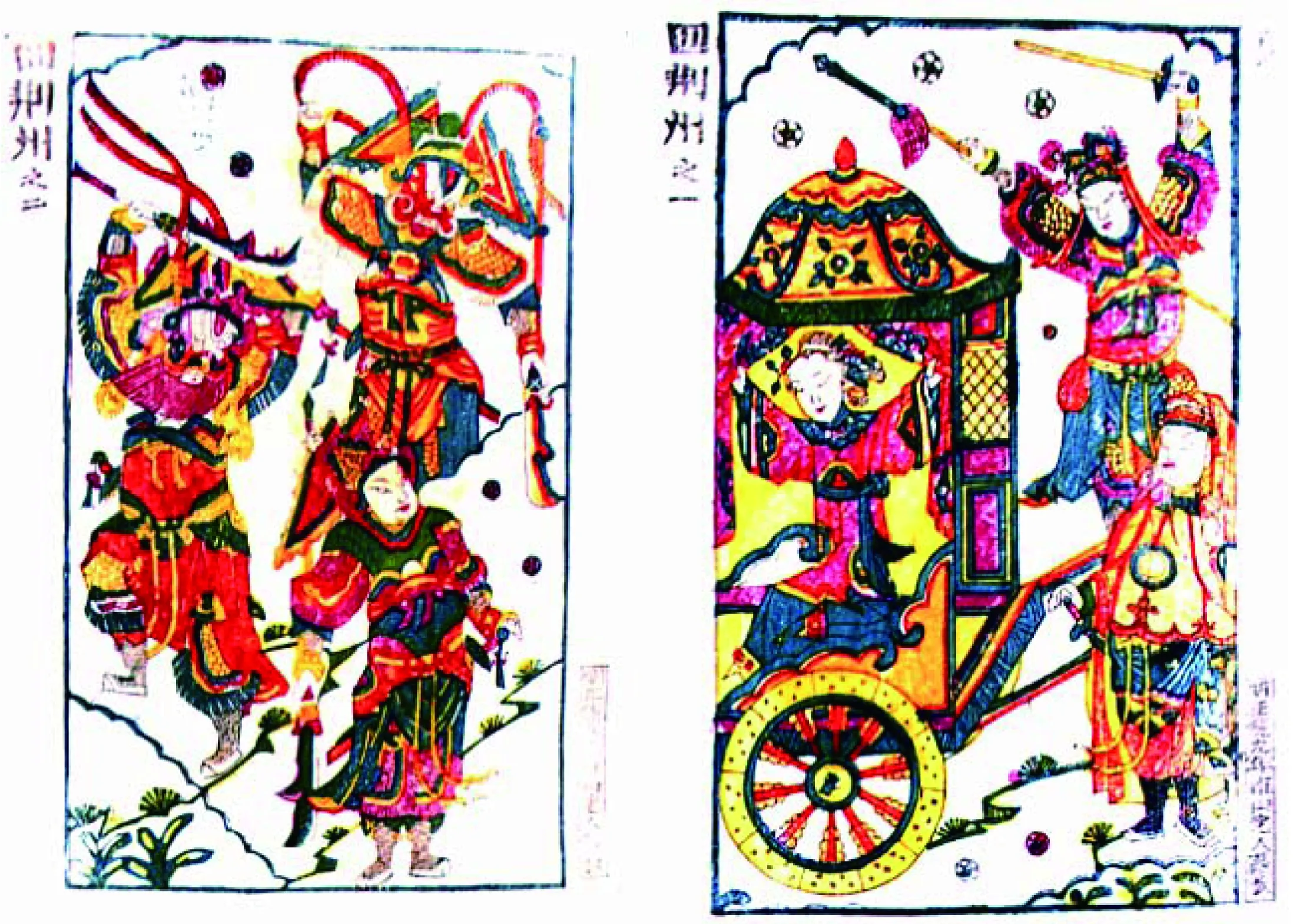

據《中國戲曲志·陜西卷》(以下簡稱“陜西卷”)“鳳翔明代戲曲版畫”詞條載,在陜西鳳翔縣南肖里村發現有兩幅木版年畫,合為《回荊州》一個演出場面,人物全為戲扮,畫面左上方分別刻印“回荊州之一”、“回荊州之二”,右下方分別刻印“明正德九年雍山老人藏版”字眼(圖1)。該詞條依據畫中所刻字眼,明確判定《回荊州》年畫為“明正德九年(1514)雕”。*《中國戲曲志·陜西卷》,北京:中國ISBN中心1995年版,第631頁。書前彩頁的命名是“鳳翔《回荊州》戲畫”。

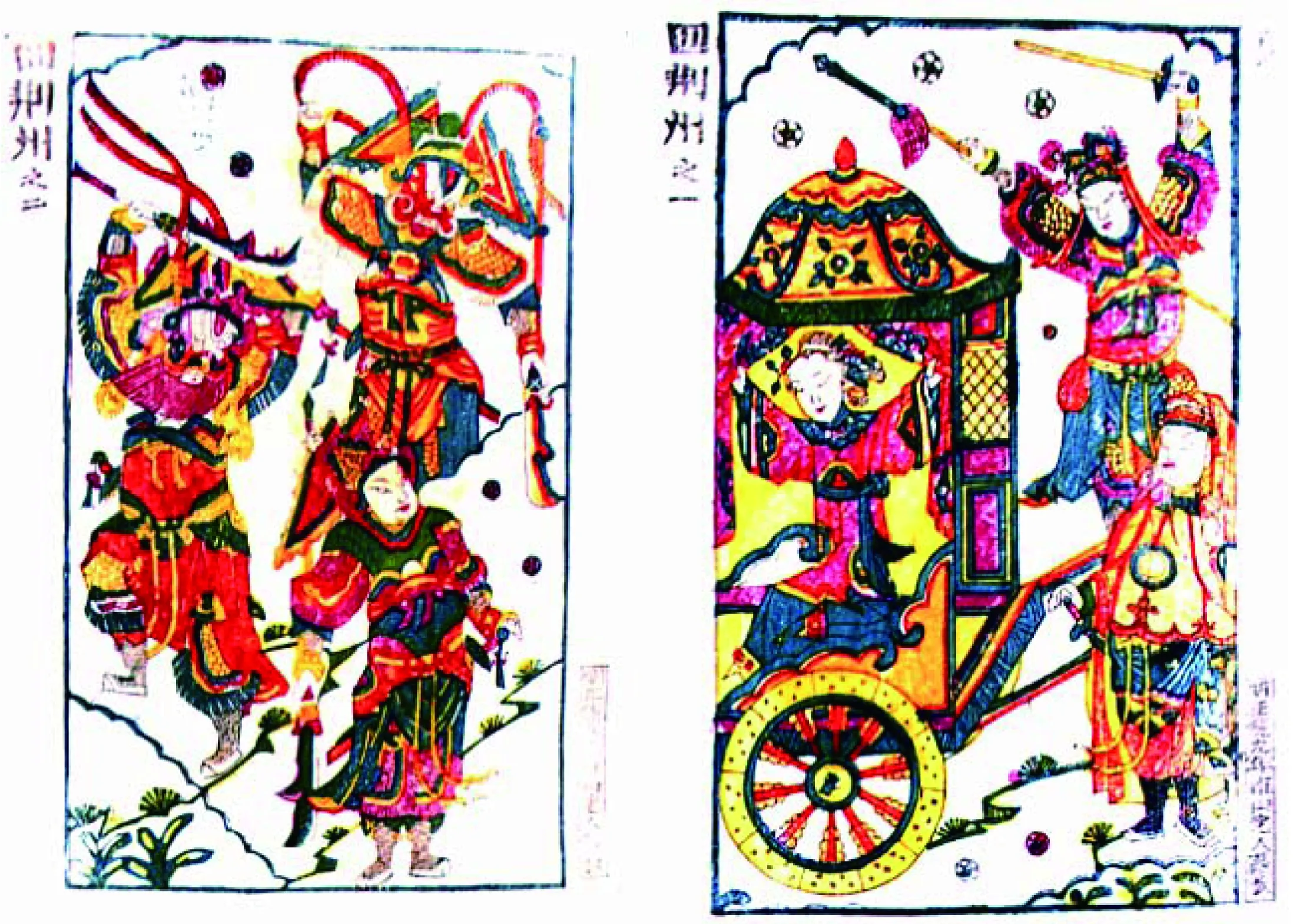

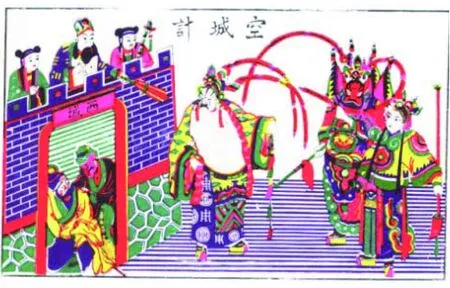

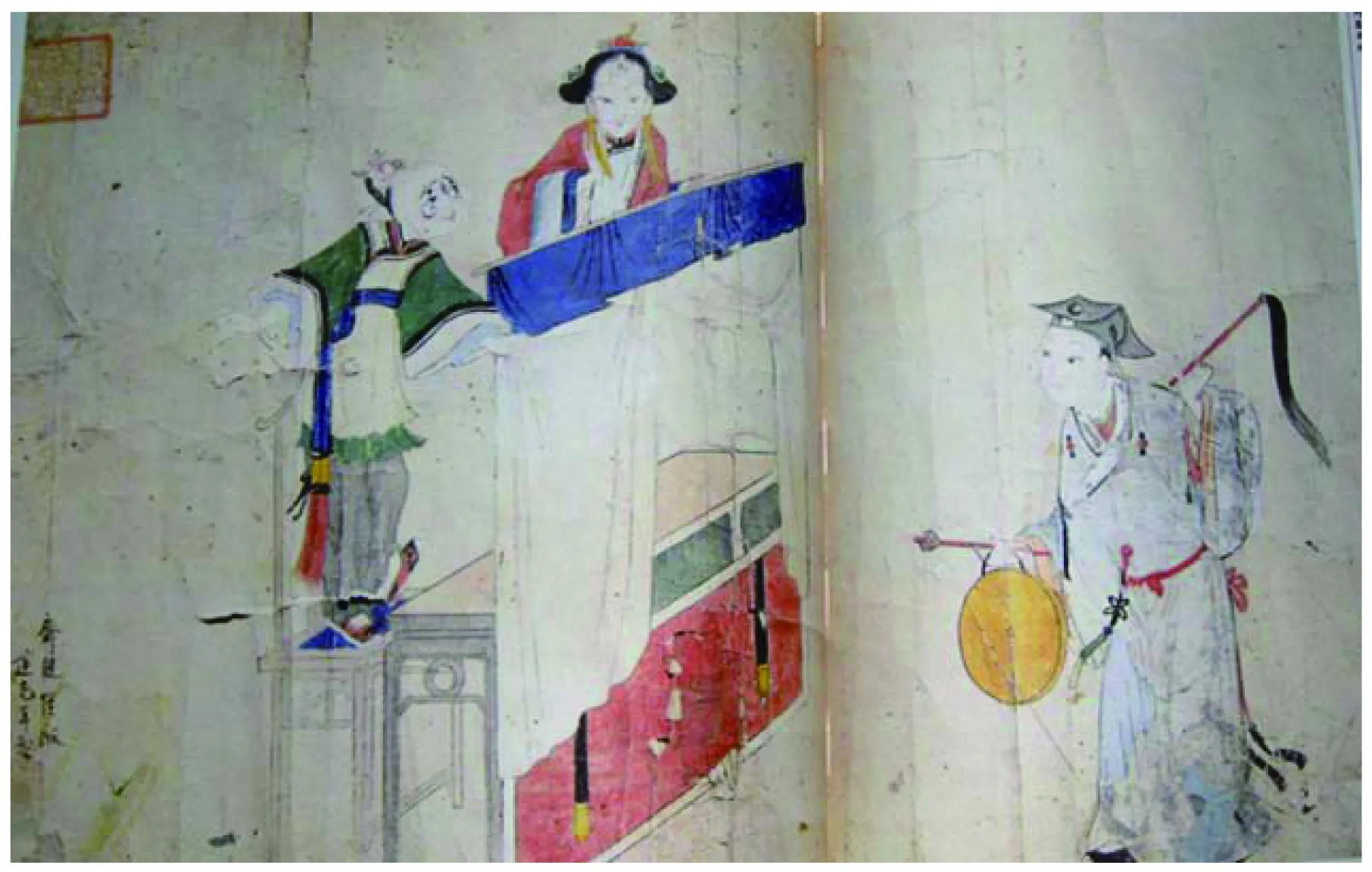

另據《中國戲曲志·甘肅卷》(以下簡稱“甘肅卷”)“戲曲木版年畫”詞條載,甘肅天水民間有人收藏了六幅木版戲曲年畫,分別為《董府獻杯》(圖2)、《水淹金山寺》、《獅子洞》、《求真經》、《六月經》、《孫悟空三盜芭蕉扇》等,每幅畫上面有醒目的戲名,并題注“清順治二年西鳳世興畫局藏版”字樣。*《中國戲曲志·甘肅卷》,第610頁。該詞條只是對這六幅年畫做了外觀上的描述,對于他們是否真為清順治二年(1645)所繪制,則不置可否。書前彩頁的命名是“天水民間收藏木版戲曲年畫”。

《中國戲曲志》作為規模龐大、門類齊全、資料豐富的叢書,具有重要的學術參考價值和史料價值,嘉惠學林甚多,在學界影響力巨大。其“陜西卷”所載明代正德九年的兩幅《回荊州》年畫和“甘肅卷”所載順治二年的六幅戲曲年畫,伴隨著該叢書的出版而進入人們的視野,并且作為史料經常被戲曲研究者所關注,有的將其作為重要的戲曲文物而著錄*例如車文明:《20世紀戲曲文物的發現與曲學研究》,北京:文化藝術出版社2001年版,第227頁“鳳翔戲曲版畫”條、第278頁“天水戲曲版畫”條;黃竹三、延保全:《中國戲曲文物通論》,太原:山西教育出版社2010年版,第141頁“陜西省鳳翔縣南肖里明代戲曲版畫”條、第144頁“甘肅省天水市清代戲曲版畫”條。,有的則將其作為史料來研究具體問題*例如宋俊華:《中國古代戲劇服飾研究》根據所謂明正德九年《回荊州》年畫推測“靠”與“靠旗”在明代戲曲舞臺上的使用,但其態度比較謹慎,使用了“如果這幅圖確實是明代正德年間”之語,廣州:廣東高等教育出版社2011年版,第123頁;蘇育生:《中國秦腔》將《回荊州》年畫作為明正德年間已經產生秦腔的重要證據,上海百家出版社2009年版,第73頁。,此類例子可謂很多。以筆者寡陋所見,自1995年《中國戲曲志》“陜西卷”、“甘肅卷”介紹這幾種年畫以來,所有公開發表的論著提及它們時均信從其年代,從無質疑者。如此,戲曲人物扮相中的諸多因素例如花臉譜式、四面靠旗、厚底靴等,以及戲出年畫的緣起和勃興,都因《回荊州》年畫這個孤例而被追溯到明代正德年間。

然而,“明正德九年”《回荊州》年畫這個說法是否靠得住?筆者因為相關研究的需要,基本將現存與戲曲相關的年畫全部看過,憑直覺判斷“陜西卷”所載《回荊州》年畫不可能產生于明代,反倒與清代晚期各地的戲出年畫《回荊州》十分類似。《回荊州》這個劇目是晚清時期全國各地年畫中的寵兒,不僅南北各地的年畫作坊都有印制,而且有的作坊還印制多張不同的《回荊州》。如果“陜西卷”載兩幅《回荊州》年畫不是產生于明代正德年間而是晚清,那么戲曲史、年畫史中依據此則材料得出的相關結論可能需要重新考量。

當然,學術研究不能光憑直覺,還需搜集史料來嚴謹論證。筆者從人物裝扮、戲出年畫以及造假來源和手法三方面入手,考證所謂“明代正德九年”《回荊州》年畫完全是人為(民間收藏者)地造假,最后也順便帶出“甘肅卷”所謂“清順治二年”的六幅年畫更為拙劣的造假手法。對這幾幅年畫進行時代上的辨偽是本文的基點,在此基礎上結合當時戲劇生態環境的變化,對戲出年畫的繪制時代亦做出大致判斷。

圖1:《中國戲曲志·陜西卷》之《回荊州》年畫

圖2:《中國戲曲志·甘肅卷》之《董府獻杯》年畫

一、 人物裝扮中的時代信息

“陜西卷”載兩幅《回荊州》年畫中的臉譜、四枚式靠旗、厚底靴都不可能產生于明代正德年間,下文分別論述之。

1. 臉譜

戲曲臉譜是中國戲劇特有的人物造型手段,是對凈行與丑行面部化妝樣式的統稱,而以凈腳臉譜為主。作為凈腳面部化妝的方式,“整臉”譜式曾在很長時間內獨領風騷*“整臉”臉譜譜式,是指“一種比較原始的形式,整個臉膛由左右眉分割成腦門和左右兩頰,眉有白眉和黑眉,白眉界分眼和黑眉,有的整臉只有白眉”,參見劉曾復:《京劇臉譜圖說》,北京:北京燕山出版社1990年版,第4頁。。據現存資料看,在清代乾隆以前,戲曲人物臉譜只有“整臉”一種譜式。乾、嘉之后,花部戲曲的勃興呼喚臉譜譜式的豐富多樣,“整臉”則分化為一系列新譜式,如“花臉”、“十字門”、“三塊瓦”等。在分化完成之后,“整臉”臉譜所剩無幾,就重要的臉譜而言,目前仍保留“整臉”原貌的就是包拯、趙匡胤等為數極少的臉譜了。

那么,“整臉”臉譜從何時開始分化和演進的呢?其具體細節是怎樣的?因為臉譜材料的缺失,很難做出精確的回答。現今可考的乾隆以前的戲曲人物臉譜,主要是《南都繁繪圖卷》、《康熙南巡圖》、《康熙萬壽圖卷》、《崇慶太后萬壽圖卷》等大型寫實畫中戲臺上的人物臉譜,還有梅蘭芳綴玉軒藏清初昆、弋臉譜以及與其同類的芝加哥自然歷史博物館藏彩繪臉譜等。它們都是古樸的“整臉”譜式,尚看不出后來臉譜演進之過程。以上臉譜材料中,可以明確年代并且出現最晚的一種,是描繪乾隆十六年(1752)太后生日慶典的《崇慶太后萬壽圖卷》中兩個花臉角色的臉譜。朱家溍先生對此評論說:“和明代臉譜風格是很接近的,而和咸豐以來戲曲畫冊中的臉譜相去甚遠,和近代相比則更遠了。”*朱家溍:《<萬壽圖>中的戲曲表演寫實》,《紫禁城》1984年第4期。這說明至少在乾隆十六年以前,戲曲凈腳臉譜還嚴守古樸的“整臉”模式。

這說明至少在乾隆十六年以前,戲曲凈腳臉譜還嚴守古樸的“整臉”模式。

在大略了解臉譜譜式演變源流之后,再回過頭來審視“陜西卷”載鳳翔《回荊州》年畫中東吳二將的臉譜時,我們就會發現:東吳陳武、潘章二將都是繁復重彩的花臉譜式,上限尚不可能超過清乾隆年間,更不會是明代正德年間的產物。現存繪制于光緒二十二年(1896)的陜西戶縣秦腔臉譜*《中國戲曲志·陜西卷》,北京:中國ISBN中心1995年版,第640頁,圖版見書前彩頁。(圖3),與此《回荊州》中東吳二將的臉譜樣式就十分相近。

圖3:清光緒二十二年繪 陜西戶縣秦腔臉譜之常遇春、趙公明、秦始皇

運用臉譜譜式特征來考證時代,筆者是受到李孟明《從臉譜演變辨識<妙峰山廟會圖>的繪制時代》一文的啟發。《中國大百科全書·戲曲曲藝卷》彩圖13頁注明《妙峰山廟會圖》繪制時代為1815年(嘉慶二十年),但李孟明先生從臉譜譜式和有關文獻,考證出此圖應繪制于清光緒年間*李孟明:《從臉譜演變辨識<妙峰山廟會圖>的繪制時代》,蔣錫武主編《藝壇》第六卷,上海:上海書店出版社2009年版,第439-442頁。。

2. 靠旗

談靠旗之前要先了解“靠”。“靠”就是鎧甲,是古代武將的戎裝,是戲曲舞臺上武生、武老生等行當常穿的行頭。“靠”這個名稱,在明代趙琦美所輯《脈望館抄校本古今雜劇》的“穿關”中已經出現,但只有極少數的神和人用,如《寶光殿天真祝萬壽》的護法神用“金靠”,《韓元帥暗度陳倉》的項羽用“烏靠”。傳奇中沒有“靠”,只稱“甲”或“扎甲”,如崇禎刊本《占花魁》、順治刊本《兩須眉》、舊抄本《千鐘祿》等都是這樣記載,故傳奇中的“甲”很可能就是“靠”。靠在民間舞臺上的廣泛運用,大概是在明末清初的時候,那時靠(扎甲)已列為“武扮”服裝中的第一項,可見它的重要性已大大提高了。*此處關于戲曲舞臺上“靠”的表述,主要參考龔和德:《清代宮廷戲曲的舞臺美術》,《戲劇藝術》1981年第3期。

同靠有聯系的靠旗,據筆者所知,最早的文字記載出自于清乾隆時人李斗所撰《揚州畫舫錄》,李書稱之為“背旗”。清嘉慶十八年內府刻的《昭代簫韶》中稱之為“背令旗”。民國初年出版的《菊部叢刊》對“靠旗”的來源作了以下說明:

(靠)背有三角小旗四枚,曰靠旗。原只一枚,備行軍時中途發令之用,或接令后立時出馬,無暇安置,帶之而行。今伶人習用四旗,無非作裝飾而壯觀瞻。插靠旗之皮夾,曰背虎,因而上繪虎頭也。背虎之四角各有一繩,為扎靠及背虎之用,即名靠繩扎靠。*周劍云輯:《菊部叢刊》,上海:交通圖書館1918年版。

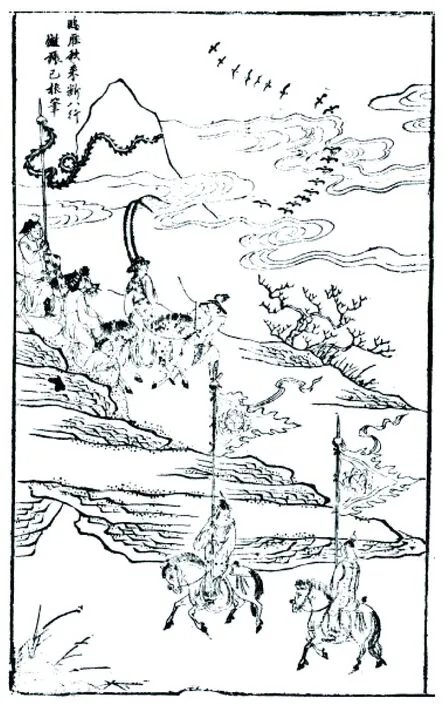

這個說法是可取的。明末楊定見刊本《忠義水滸全傳》的插圖中有一幅“高球十路軍”(見原書第七十八回),騎馬在前的兩員大將,頂盔扎甲,執劍,各有令旗一面,一插在腰間,一插在肩頭,這當是靠旗在生活中的原型。現實生活中較小的一面令旗,到了舞臺上,為了美觀就變為加大的四面靠旗,還飾以龍紋,所謂“作裝飾而壯觀瞻”也。實際戰爭中,古代武將騎馬廝殺時所穿的鎧甲上是不會有四面靠旗的,因為那只會起到兜風的作用,旗上的飄帶還可能會與兵刃相纏繞,對實戰無利而有損,但在戲曲舞臺上則有利于表演和觀賞。

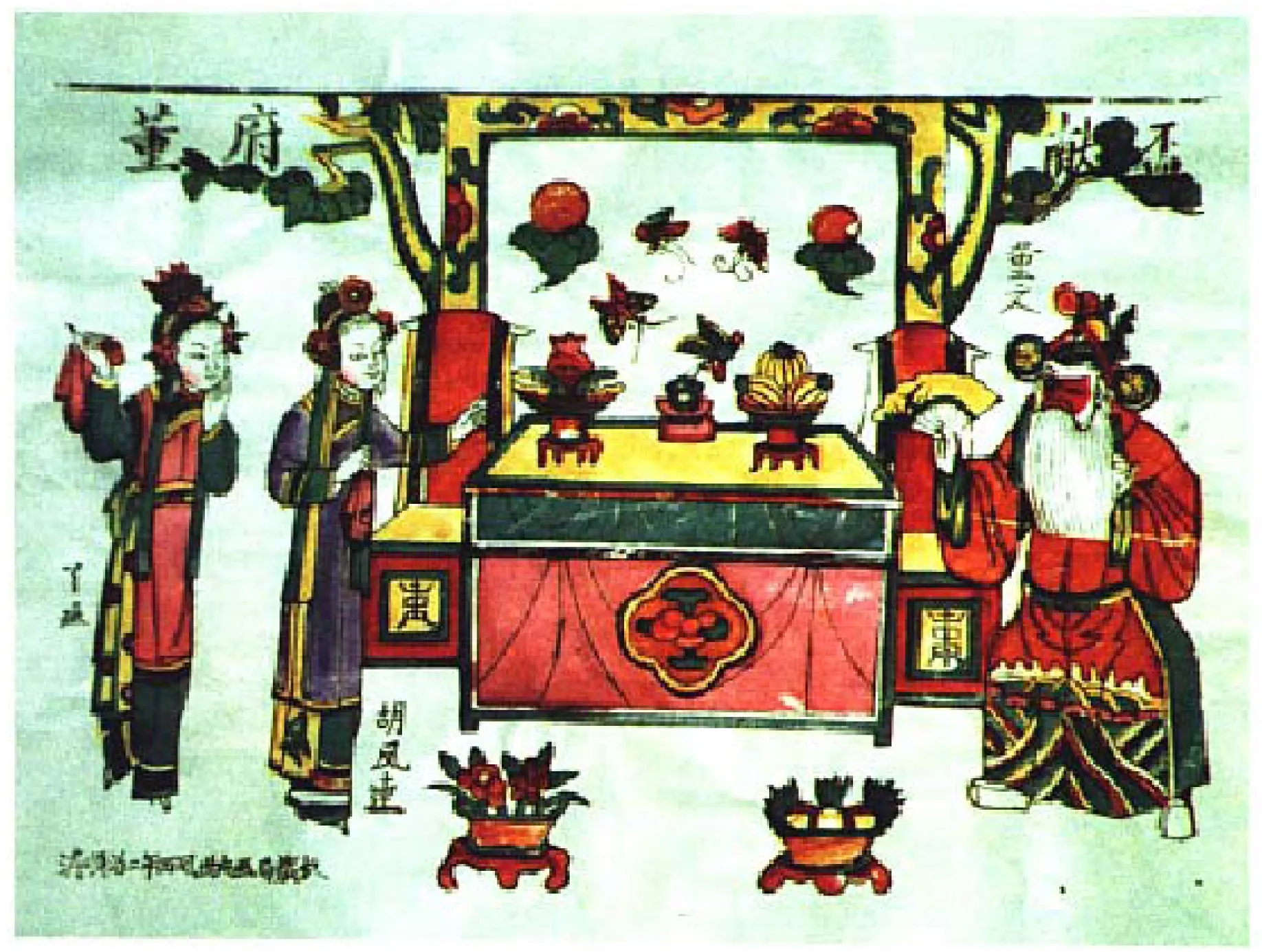

那么,戲曲舞臺上的四枚式靠旗裝扮產生于何時呢?明崇禎刊本《鼓掌絕塵》第三十九回“猛游僧力擒二賊,賢府主看演千金”有一幅插圖,反映了當時神廟演出《千金記》“點將”(又稱“拜將”)一出的舞臺情形,舞臺上的武將都穿鎧甲即“靠”,尚都沒有四枚靠旗,這也許可以作為崇禎以前的戲曲舞臺上還沒有出現四枚靠旗的佐證。據筆者調查,現存最早有關四枚靠旗裝扮的圖像,是乾隆四十八年(1783)刊《繡像說唐全傳》中薛仁貴繡像*清乾隆四十八年刊本《繡像說唐全傳》,見《古本小說集成》本,上海:上海古籍出版社1991年版。。(圖4)

圖4:《繡像說唐全傳》薛仁貴繡像

從“靠”來看,《脈望館抄校本古今雜劇》“穿關”部分記載的是明代中后期宮廷演出時的裝扮實況,當時“靠”只有極少數的神和人用,到了明末清初才在民間舞臺上廣泛運用;從“靠旗”來看,最早的文獻記載是清乾隆時人李斗所撰《揚州畫舫錄》,最早的圖像是乾隆后期的小說《說唐全傳》,而明崇禎刊本《鼓掌絕塵》插圖中的《千金記》演出中尚未出現四面靠旗。據上推斷,戲曲舞臺上出現四面靠旗的裝扮大概在清初,乾隆后期已經比較普及了。“陜西卷”載《回荊州》第二幅中的趙云、東吳二將都有四面靠旗,說明此時舞臺上已經普遍流行此種裝扮,不可能是明正德年間的產物。

3. 厚底靴

《回荊州》兩幅年畫中的男性人物都穿著比較厚的靴子。關于厚底靴的緣起,清乾隆、嘉慶時人焦循《劇說》曾記載,吳地某昆曲鄉班有一個身材矮小的凈角演員陳明智,某次偶然在某著名昆班替補演出《千金記》楚霸王,因為身材矮小受到的眾人的懷疑,他在戲衣里襯上“胖襖”,腳穿兩寸有余的特制厚底靴,這些前所未有的輔助措施,使他扮演的楚霸王頓時魁偉起來,效果奇佳,陳也一舉成名*(清)焦循:《焦循論曲三種》,揚州:廣陵書社2008版,第150頁。。這大概是厚底靴的最初產生,其后廣為風行,中國古代戲臺一般高于平地,此類輔助手段成為增強觀演效果的普遍需要。從此點來看,已經普遍使用厚底靴的《回荊州》年畫,也不太可能產生于明正德年間。

二、戲出年畫的繪制時代

從“陜西卷”載《回荊州》年畫的構圖和風格來看,是戲出年畫比較成熟階段的產物。人物全為戲扮,場面采自舞臺,用幾根小草點綴背景表明是在野外的途中,孫尚香坐的車子是實物。如果將幾根小草去掉,再將車子改為舞臺上的車旗,那就完全是舞臺實錄性質。那么,人物全為戲扮、場面采取舞臺的戲出年畫,到底是何時產生與風行的呢?我們若將戲出年畫的發展過程進行一番梳理,顯然有助于問題的解決。

在行文之前,有必要對“戲出年畫”做出概念上的解釋和界定。戲曲年畫主要包括兩類:一是表現一定戲曲故事的年畫,即對故事情節的圖像說明,是一種寫實故事畫的形式,而并非戲曲演出場景,與戲曲演出基本無涉,此類年畫現存數量較少,多為清代早期作品。此類年畫繼承的是戲曲刊本插圖的傳統,只是對故事情節的圖像說明,與舞臺演出基本無關。另一類是表現戲曲演出的年畫,以刻畫演員舞臺扮相、描繪舞臺演出場景為內容。本文所稱的“戲出年畫”即是其中數量最多、流行最廣的一種,即表現一出戲中的某一情節(偶爾將兩三個不同情節串聯在一起),人物全為戲扮,場面采取舞臺。戲曲是一出一出的演,年畫是一張一張的畫,民眾最喜歡的還是只畫一出的,因為主題和構圖都很明確和飽滿。

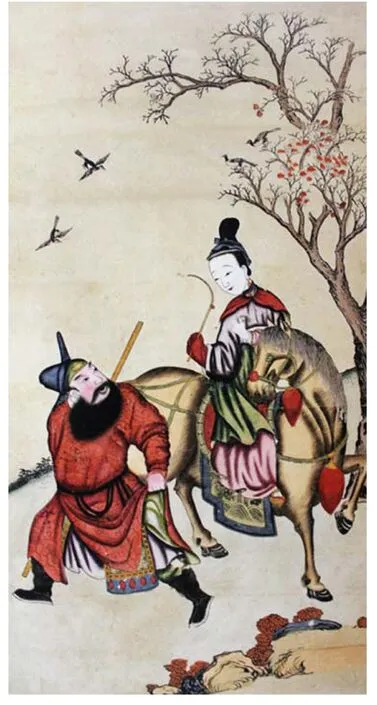

為了表述的方便,本文對戲出年畫分為廣義和狹義兩類。廣義戲出年畫是指將舞臺扮相的人物和情節場景,放入樓臺亭閣、真山真水、活馬真車等實景中去。例如清末天津楊柳青年畫《四郎探母》(圖5)*圖片來源:馮驥才主編《中國木版年畫集成·楊柳青卷》,北京:中華書局2007年版,第294頁。下文出現的年畫配圖,如果沒有特別說明,俱來自馮驥才主編《中國木版年畫集成》相關地域卷(共22卷),不再逐一注明。,畫中人物都是舞臺裝扮,表情動作也出自舞臺場景,但是背景是真的山水、樹木、營寨等。狹義戲出年畫指按照舞臺演出的樣子畫下來,成為舞臺的實錄,不使用寫實的背景和道具,例如清末山東楊家埠年畫《空城計》(圖6),表現城墻就用一幅畫著城門的布幔,武將騎馬也只是用馬鞭來代替。雖然在時間先后上,廣義的出現于前,狹義的出現于后,但二者之關系,并非此起彼伏,而是并行不悖,而到了晚清時期狹義戲出年畫便在數量上占據絕對優勢了。

圖5:清末 天津楊柳青年畫《四郎探母》

圖6:清末 山東楊家埠年畫《空城計》

現存康熙時期的戲曲年畫都是故事畫,尚沒有明顯的舞臺演出痕跡。此時的戲曲年畫有兩類,一是蘇州桃花塢年畫《鐵冠圖》類的全本故事連環畫,人物日常打扮,背景都是寫實,整張畫面分成十二個格子,每個格子表現故事中的某個情節,將十二個格子拼成四條屏形式來表現全本《鐵冠圖》故事;另一類是《昭君出塞》類的表現一出戲的年畫,表現王昭君等三個人揮鞭縱馬馳騁的情景。蘇州桃花塢年畫《昭君出塞》(圖7)和《百花點將》兩出戲中的王昭君和外邦百花公主都戴了雙翎,這是康熙時期現存年畫中唯一與舞臺演出相合之處。在明清時期木版畫的傳統技法中,把“外”、“番”的少數民族人物乃至和邊疆外族有關的人物,統統以模式化的頭插羽翎來表現,例如明代富春堂刊本《岳飛破虜東窗記》插圖中的“金兀術”、明末刊本《麒麟罽》插圖中的王昭君(圖8)。所以年畫《昭君出塞》和《百花點將》中人物的翎子,是否直接來自于戲曲舞臺,目前不好下定論。或許這樣的概括比較謹慎:現存康熙時期的戲曲年畫絕大多數是故事畫,但在極個別年畫中的“外”、“番”人物戴有雙翎,可能來自于戲曲舞臺,亦可能來自于版畫的傳統。

圖7:清康熙 蘇州年畫《昭君出塞》

圖8:明末刊本《麒麟罽》第十七出插圖

到了清代乾隆時期的戲曲年畫,確已出現了明顯的舞臺痕跡,追求舞臺演出的效果。雖然此時仍有《西廂記》這樣不是舞臺演出的實景故事連環畫,但也出現了《武松打店》這樣部分表現舞臺場面和使用舞臺道具的作品。《武松打店》全劇內容為:武松殺掉西門慶和潘金蓮之后,被發配至孟州,路過十字坡投宿店中,店主孫二娘行刺,與武松發生打斗。其夫張青趕至,解釋誤會,三人遂定交。蘇州桃花塢年畫《武松打店》這幅年畫表現的就是武松與孫二娘對打,張青躲在屏風之后窺看的場景,三人都是俊扮。背景是在室內,有一張床,床之后是屏風,武松以囚徒的枷鎖、鏈子作為武器,孫二娘手舉單刀與其對峙。床和屏風是寫實道具,應不是舞臺上的實錄,人物服飾是否為舞臺扮相亦不很清楚,但是武松以枷鎖、鏈子作為武器,孫二娘使單刀,至今舞臺演出猶然。更為關鍵的是,武松手中的木質枷鎖體積很小,明顯是舞臺道具,因為現實中的枷鎖就像電視劇版《水滸傳》中那樣,沉重而體大,犯人帶著很是受罪。(圖9)

圖9:清乾隆 蘇州年畫《武松打店》

乾隆時期的文獻材料也說明,此時的戲曲年畫追求一種舞臺效果。清乾隆十四年刊本顧光《杭俗新年百詠》記載:“花紙鋪所賣,四張為一堂,皆彩印戲出,全本團圓。馬如龍《杭州府志》謂之合家歡樂圖。”*(清)顧光《杭俗新年百詠》卷上,轉引自王朝聞主編《中國美術史·清代卷下》,北京:北京師范大學出版社2011年版,第212頁。此處的“彩印戲出”可以有兩種解釋,一是類似晚清時期表現舞臺演出場景的年畫,一是類似現存清代康乾時期《鐵冠圖》、《西廂記》等用套色敷彩的表現戲曲故事的全本連環畫,與戲曲舞臺演出基本無涉。

我們暫且不管這條材料,再來看乾隆抄本《仙莊會彈詞》中蘇州人叫賣年畫的描寫。《仙莊會彈詞》叫賣的唱詞中有:“《西游記》里個前后本,王差班里個大戲文。大凈矮登登,小旦必必文,行頭簇簇新,腳色無批評。”*鄭振鐸:《中國古代木刻畫史略》,上海:上海書店出版社2011年版,第209頁。這說明乾隆時期出現了表現全本戲文故事的年畫,而且民間藝人在印制年畫時已經努力讓人物遵循舞臺上的打扮(“行頭”)與動作(“矮登登”、“必必文”),但似乎沒有臉譜方面的描繪。乾隆時期蘇州年畫《千里送京娘》中的趙匡胤是俊扮,但又可看出他臉上有層薄薄的紅粉,現在昆劇、京劇的演法都是勾紅臉,也許年畫是用這層紅粉代替了臉譜。(圖10)

圖10:清乾隆蘇州年畫《千里送京娘》

嘉慶時期的戲曲年畫,相對于乾隆時期,戲曲舞臺元素有了明顯的增多,出現了臉譜與靠旗。《李文忠掃北》(圖11)中落荒而逃的番將白元宅(北元作)頭戴雙翎,背后有四面靠旗,還有簡單的臉譜,明顯是舞臺上的扮相。蘇州《薛家將征西》年畫的人物也有靠旗,蘇州《雷峰塔》年畫里的人物也有早期簡單的臉譜。雖然舞臺元素增多,但仍是山水樓閣、真馬實車的寫實背景。

圖11:清嘉慶 天津楊柳青年畫《李文忠掃北》

道光時期,出現了現存最早的完全表現舞臺演出場面的狹義戲出年畫。天津楊柳青齊健隆畫店繪于道光年間的一張粉本畫(圖12),不題劇名與人物名,唯有“齊健隆版道光年制”字眼,畫中有生、旦、丑三人,生手里拿著拂塵和一面鑼,似乎在墻外賣藝或化緣,墻內的旦與其仆人丑都趴在墻頭與其對話,而這面墻就是用一幅布幔來表現,旦則站在布幔之內的桌子上,所有都按照舞臺的樣子畫下來。《中國木版年畫集成·楊柳青卷》將這幅戲出年畫題為《小花園》,不知其命名的依據何在。《中國木版年畫·楊柳青卷》還有一幅《劉二姐趕廟》戲出年畫,其風格與《小花園》一致,估計也是道光年間的作品。道光之后的晚清,就進入戲出年畫的大繁榮時期了。

圖12:清道光 天津楊柳年畫(劇名待考)

綜上所述,以表現戲曲舞臺演出為線索,對現存戲曲年畫和相關文獻進行考察之后,我們大致可以得出以下結論:在戲曲年畫發展史上,康熙時期猶為戲曲故事畫,沒有明顯的舞臺演出痕跡;乾隆時期追求人物服飾、道具與動作的舞臺演出效果,部分地展現了舞臺表演場景,但還不甚完全。到了嘉慶時期,在之前基礎上增加了更多的舞臺演出元素,例如臉譜和靠旗,但和之前一樣仍是山水樓閣、真馬實車的寫實背景。到了道光時期,出現了完全表現舞臺演出場面、不再使用寫實背景的狹義戲出年畫,此后進入晚清戲出年畫的大繁榮階段。從現存文字與圖像資料來判斷,戲出年畫產生的時代不會早于清代中葉。

中國戲曲自十八世紀以來,最突出的兩種現象便是花部戲曲的勃興和職業戲班的興盛*關于清代中期花部戲曲勃興的原因和過程,請參看解玉峰、何萃:《論“花部”之勃興》,《戲劇藝術》2008年第1期。,對近三百年的戲劇史而言尤具有特殊的意義。原本隸屬于中國農村的各種花部戲此后爭相進入城市,職業戲班將戲曲演出帶到國家的各個角落,從而使得戲曲在整個中國民眾日常文化生活的地位愈加重要,戲曲在整個中國文化中的影響力也最值得矚目。此外,劇壇上的這種新現象也帶來了戲曲表演藝術的極大發展,其扮相、道具等給人一種耳目一新的視覺享受。所以,民間藝人將花部戲曲的某個精彩場面制作成年畫出售來盈利,戲出年畫就產生并流行起來。其實,我們若將目光置于明清時期的整個畫壇來考察,用一整張畫幅來專門獨立地描繪戲曲演出場景,也是清代乾隆年間以后的事,原因是畫壇風氣受到了當時劇壇變化的影響。

從以上對戲出年畫發展過程的梳理來看,“陜西卷”載兩幅《回荊州》年畫年代的上限不會超過乾隆,更不可能是明正德年間的產物。從此《回荊州》年畫的構圖和風格來看,人物全為戲扮,場面采自舞臺,已經是戲出年畫比較成熟階段的產物。天津楊柳青年畫中也有一幅《回荊州》(圖13),是清代后期的作品,畫中東吳二將也是花臉、盔帽、靠衣、四枚靠旗,趙云的服飾與吳將基本相同,也有四枚靠旗,正在持槍護駕。孫尚香坐在真實的車中,劉備也是掛須,肩披斗篷,腰跨寶劍,手持馬鞭。與“陜西卷”載《回荊州》年畫比較,可以看出他們風格的十分相似。

圖13:清代后期 天津楊柳青年畫《回荊州》

三、造假來源與手法

以上論證,只能判定“陜西卷”載兩幅《回荊州》年畫印制時代的上限不會超過清乾隆年間,那么其到底是何時制作的呢?筆者在翻閱《中國木版年畫集成·鳳翔卷》時*馮驥才先生主編的《中國木版年畫集成》,已于2011年出齊煌煌22卷本圖文集,不僅囊括國內各地年畫,還有海外珍藏部分,是農耕時代中國木版年畫首次全景式的集中呈現,其價值正如該叢書前言所說,“大量的第一手的發現性的素材和嚴格的學術整理,是本集成最重要的價值。”,無意中也看到了《回荊州》(以下簡稱“集成本”)兩幅年畫,右下角署名“世興局”,介紹文字將其年代定為“清代”*馮驥才主編《中國木版年畫集成·鳳翔卷》,北京:中華書局2010年版,第155頁。。陜西鳳翔的世興畫局是家族作坊,“世興畫局”是據“榮興畫局”更名而來,更名時間是清光緒二十三年*邰立平口述,王文章主編《年畫世家——年畫傳承人邰立平口述史》,北京:中央編譯出版社2010年版,第43頁。,說明其乃清代末年印制。

筆者將“集成本”《回荊州》兩幅年畫(圖14)與《中國戲曲志·陜西卷》中《回荊州》兩幅年畫(以下簡稱“戲曲志本”)(圖15)兩幅年畫仔細比對之后發現,二者來源于同一雕版,大小一模一樣,只是人工刷色不同。此外,“集成本”右下角的“世興局”三字不見于“戲曲志本”,“戲曲志本”右下角同一位置是比較大的空白;“戲曲志本”中所題寫的“回荊州之一”、“回荊州之二”、“明正德九年雍山老人藏版”字樣,都位于畫幅邊框之外,不像“集成本”將“世興局”三字題于畫幅邊框之內,即和畫融為一體。

圖14:“集成本”《回荊州》年畫

圖15:“戲曲志本”《回荊州》年畫

行文至此,我們終于可以剖析出“戲曲志本”《回荊州》年畫造假的整個過程及其準確年代。木版年畫的制作過程是先以木版印出墨線輪廓,再以手工渲染色彩而成。首先,造假者將“集成本”原版中右下角“世興局”(容易泄露時代信息)三字刨去,造成“戲曲志本”中右下角的同一位置就是一片空白,與整幅畫面飽滿的構圖不相一致;其次,造假者在“集成本”原版畫幅邊框之外的地方,刻上“回荊州之一”、“回荊州之二”、“明正德九年雍山老人藏版”字樣,這樣就不會破壞原版畫框內的構圖;最后,將修改之后的雕版黑線刷印,在進行人工上色這個步驟時,故意與“集成本”《回荊州》年畫色彩不同,以造成不相雷同的效果。如此這般,“明正德九年雍山老人藏版”《回荊州》年畫就“橫空出世”了,其造假手段不可謂不用心!

相比之下,“甘肅卷”中所謂“順治二年”戲曲年畫的造假手段顯得尤為拙劣,體現于兩點:一是直接在年畫上用毛筆題“清順治二年西風世興畫局藏版”字樣(或是蓋章),這一行字是橫著從左至右書寫。我們知道,中國古人的書寫習慣是自上而下、從右至左,是豎行;我們現在的書寫習慣是自左向右書寫、從上往下移行,是橫行。《中國戲曲志·甘肅卷》中“清順治二年西風世興畫局藏版”橫著從左至右的書寫習慣,暴露了其造假時代應在1949年建國之后。二是“世興畫局”的字號是光緒二十三年才更定的,造假者不知此中緣由,以為加上“西鳳”二字就可蒙混過關。筆者在《中國木版年畫集成·鳳翔卷》全部找到了“甘肅卷”所載這六幅戲曲年畫,都是清末“世興畫局”印制的作品,根本沒有“清順治二年西風世興畫局藏版”字樣。甘肅天水的造假者,是在購買此六件鳳翔年畫之后,用毛筆加上“清順治二年西風世興畫局藏版”一行字(或蓋章)來增加其價值。豈知這六張年畫在民間印制了很多,把別處收藏的拿來加以比對就真相大白了。

筆者在遍覽中國各地戲出年畫之后,發現明確注有制作年代(精確到某“年”)的只有《中國戲曲志》“陜西卷”和“甘肅卷”所載的這幾幅年畫,這說明民間藝人在印制年畫時沒有注明具體年份的習慣和傳統。同時也說明,偽造戲曲年畫制作時代的情況,只出現于相鄰的陜西、甘肅一帶,應該是民間收藏者的個人行為,以抬高其價值,而《中國戲曲志》“陜西卷”、“甘肅卷”相關人員在著錄時沒有細加辨析。《中國戲曲志》作為大型研究項目成果,具有重要的學術價值,對保存民族文化遺產方面的巨大功績是毋庸置疑的,這是功德無量的工作。正因為如此,其中的某些失誤也應該指出。

一事物的出現及其發展過程(演化),必有供給之生態土壤,亦必有其自身運動的邏輯。就戲出年畫而言,清代中葉以來劇壇變化造成的戲曲在整個社會文化生活中愈發重要的地位和影響力,是其產生和發展的生態土壤和根本動力,也是當時戲曲演出類圖像興起的根本原因。這是劇壇變化影響畫壇風尚的一大表現。“陜西卷”載所謂明正德九年的《回荊州》年畫,是一種人為造出的“個別”或“表面”的現象,脫離了當時的戲曲文化生態,違背了戲出年畫自身運動的邏輯,也即不符合事物之“理”。

[責任編輯]黎國韜

朱浩(1986-),男,江蘇沭陽人,藝術學博士,中南財經政法大學新聞與文化傳播學院、中文系講師。(湖北 武漢,430073)

I207.3

A

1674-0890(2016)05-126-10