從更高的層面審視長征的偉大

長征是中國共產黨完善糾錯機制的過程。過去、現在、將來,不可避免要出現錯誤。我們說偉大的中國共產黨,其偉大之處,就是有自我糾偏自我修復的能力。

編者按:

在長征勝利80周年紀念日前夕,中共上海市委舉行了一次常委學習會,聽取著名軍旅作家王樹增作《長征精神的當代意義》專題輔導報告。

王樹增以大量史實和無數革命前輩可歌可泣的英雄事跡,飽含深情地講述了紅軍長征的光輝歷程和偉大意義。他指出,長征是人類歷史上罕見的不畏艱難險阻、不畏犧牲的遠征,更是傳播理想信念的遠征,鑄就了無以倫比的精神豐碑。只有精神強大的民族、信仰堅定的政黨才能經得起艱難困苦的挑戰,這是中國共產黨領導中國革命和建設得出的重要經驗。長征精神在任何時候都不過時,實現中華民族偉大復興中國夢,需要傳承好長征精神。

上海市委書記韓正主持學習會并講話。韓正強調,長征精神是崇高信仰指引下的人類偉大壯舉,是共產黨人創造的英雄主義奇跡,是我們實現“兩個一百年”目標、實現中華民族偉大復興“中國夢”的不竭精神動力,是中國共產黨極為寶貴的精神財富。

王樹增的紀實文學巨著《長征》,十余年來暢銷不衰逾50萬冊。今年8月,王樹增曾攜《長征》修訂版參加上海書展,其間,《新民周刊》記者對他進行了獨家專訪。王樹增指出,如今強調長征,是強調一種永不言敗的精神。

長征就是個改革的過程

我的書稿從長征前夕的社會背景入手。之所以寫這段,是因為很少有人知道長征前的情形。長征是當時黨的政治路線和軍事路線出現偏差的結果。既然連家都不要了——拋家舍業離開蘇區——長征是承擔錯誤的后果,是一次突圍轉移的軍事行為。

中國共產黨好不容易開辟了根據地,建立了屬于自己政治理念的政權模式,卻不得不尋找新的生存之地,教訓深刻!

1933年到1934年,作為執政黨的中國國民黨對“剿共”已經相當樂觀了。那時候,日本對中國的侵略已經開始,1932年“一·二八”淞滬已經打了一次。一直以來,蔣介石處于一種兩難境地——攘外還是安內?

新生活運動,是大革命以來出現的非常奇特的現象。執政的中國國民黨終于考慮到中國國民道德低下的問題了。所謂新生活運動,關注的是國民怎么走路、吐痰的問題。

新生活運動,是當時執政黨的自救運動,想以此挽救自己的社會生活基礎。紅軍第四、第五次反“圍剿”,國民黨方面認為,剿共戰爭勝利在望,但抵擋不住自己內心的不安——更大的危機可能在后面。這世界上沒有用武力、用殺戮把一種信仰徹底消滅的先例!國民黨殺戮異己,用宣傳工具去調整社會道德問題,是對執政不穩的恐懼。在社會極度不公,絕大多數百姓生活極端困苦之際,遠不是談道德的時候。中國幾千年來的問題,不是道德問題,而是社會樣式問題。近代以來,仁人志士找尋符合國情、讓人民過上好日子的政治樣式。可以說世界上已有的政治樣式,中國都曾經試驗過。從洋務運動,到百日維新,再到辛亥革命……

在這樣的試驗過程中,蔣介石也沒譜。包括蔣經國在贛州想學蘇聯的那一套,但他們吃不了那個苦。

中國共產黨人也有一個艱苦摸索的過程,走了不少彎路,碰了不少釘子。中間有血腥——1927年,全國共產黨員人數在屠刀下銳減。毛澤東曾經說:“中國共產黨和中國人民并沒有被嚇倒、被征服、被殺絕。他們從地下爬起來,揩干身上的血跡,掩埋好同伴的尸首,他們又繼續戰斗了。”

長征,從政治意義上說,就是再次掩埋好同伴的尸體,擦干血跡,繼續前進。現在有的電視劇里展現長征出發時,紅軍軍裝整潔,紅旗漫展,像旅游一樣。這完全不正確。

長征,也是中國共產黨自我糾偏、自我完善的漫長征途。當時的中國共產黨才誕生十幾年,處于幼年期。看一個人看一個政黨成熟的標志,不是有多么巨大的成功,而是是否能勇于自我糾偏,勇于自我完善。用這樣的觀點審視長征,才能知道遵義會議是怎么回事。

遵義會議不僅僅是確立了毛澤東的領導地位,而是中國共產黨的自我糾偏。這一過程充滿了風險。譬如湘江戰役,八萬中央紅軍只剩下三萬。之后的通道會議、黎平會議、遵義會議、扎西會議,這一系列會議,是個糾錯的過程,尋找政治出路的過程。領導層重新建構,也是黨的路線、觀念、政治方向的糾偏。今年中宣部紀念長征勝利80周年,提到“自力更生”。我覺得這個詞異常重要。

中國共產黨的幼年期,是共產國際的東方支部。長征時,電臺被破壞了,中共與第三國際失聯。毛澤東那時候是行政干部,并無軍事決策權。遵義會議上毛澤東才被推舉進入軍事決策核心。我認為,自力更生,就是毛澤東性格的主軸——不能聽人瞎指揮,不能依附別人。

今天,建設有中國特色社會主義,各國國情不一樣,沒有現成樣式照搬。如今還有個熱詞——改革。習近平同志說,中國發展的根本出路在于改革。習近平多次強調改革。其實長征就是個改革的過程。世界上唯一不變的就是變化。本本主義、教條主義往往會失敗,而長征,在軍事層面戰勝的是敵人,在政治層面戰勝的是自己!

長征的偉大之處,要從更高層面去審視它!

紅軍的魅力何在

槍桿子里出政權,這是中國共產黨從血的教訓中總結出來的一句話。

毛澤東做過中國國民黨中央的代理宣傳部長。大革命前期,孫中山在世的時候,國共處于蜜月期。當時國共都是匯聚青年力量的精英政治組織。國民黨是孫中山總理創建的,早期北伐國共合作,其基礎正是孫總理的領導力還在,遺訓還在,口號清楚——打倒列強,除軍閥!目標就是統一中國。

當這一目標初步達到的時候,國共矛盾就顯現了。國民黨方面覺得,國內統一指日可待——連張學良都改旗易幟了。這時候,國民黨突然發現,擺在政治精英面前的是“中國向何處去”的問題。

怎樣使中國迅速富強起來?國共兩黨有不可調和的矛盾。因為兩黨代表的階級階層不一樣。國民黨代表資產階級。共產黨代表最底層貧苦的農民階層——畢竟當時中國產業工人規模不大。我認為,毛澤東在《湖南農民運動考察報告》的研究結果——中國的根本問題還是農民問題,過去、現在、將來,都如此。現在搞城鎮化,縮小農村人口比例,這本身就是個政治問題。而當時,中國人絕大多數是農民。

辛亥革命,孫中山的三民主義,恰恰忽略了農民問題。孫中山對于土地的闡述,不是給農民以土地,而是土地資本化問題。當然,我們不能苛求先驅。

毛澤東在《湖南農民運動考察報告》中則提出了一系列問題及解決辦法,找到當時中國的根本出路。

長征如此殘酷,為何長征的隊伍不會散?面對強大的國家機器,失去根據地的紅軍怎樣活下去?長征的危機程度遠超想象,卻不停地有窮苦孩子加入部隊,這支部隊的魅力何在?

民國初年以來,在這片國土上出現過各種政黨。在我的書《1911》里有這樣的統計結果——1913年左右,注冊的政黨有好幾百個。窮苦百姓見過各式各樣的黨、軍。任何一伙人拉起一面旗幟、一支軍隊,就能形成一股勢力。各色的將軍、元帥、大元帥層出不窮。

老百姓不識字,卻有一個基本的判斷——哪一支軍隊、政黨能給我帶來利益,帶來生活的希望,我就依附、跟隨。當時中國絕大多數老百姓可不認識什么大胡子馬克思、小胡子列寧。如果說他們對明天還有點希望,也就是能吃飽飯,能種地,老人不餓,小孩不夭折,還能存點兒積蓄。然而這樣極低的標準都無法達到。

長征前,蘇區面積不小,給最貧苦的中國農民帶來實際看得見的利益,消除了不公平的現象。“富者極富,貧者極貧”的現象在各蘇區沒有。“打土豪,分田地”,打的是占有生產資料最大最多的人。

共產黨的政治理想是要讓社會上每一個人在相對公平的基礎上共同富裕。所以鄧小平曾經說,“如果導致兩極分化,改革就算失敗了”。

長征,窮苦孩子生生死死跟著共產黨走,那是因為共產黨的政策、路線、方針符合最廣大貧苦農民的利益。

長征為何通往陜北

蔣介石的大本營在南昌。他圍攻中央蘇區,只有從這個方向入手。蔣介石當時作為名義上的國家領導人,卻從來沒有做到過國家的統一,也不是名副其實的中央統帥。當時至少還有三股勢力——馮玉祥、張學良的東北軍,以及蔣介石的死敵桂系李宗仁、白崇禧、黃紹竑勢力。當然還有粵系陳濟棠。粵、桂還經常聯手反蔣,譬如兩廣事變。可以說,中國國民黨當時名義上是執政黨,但政治生態是極其不好的。

蔣介石想要圍攻中央蘇區,可中央蘇區南邊是廣東陳濟棠的地盤。蔣由北向南壓過來,紅軍突圍只能向南。紅軍在轉移前確實與陳濟棠有所默契,雙方互派代表。早在反“圍剿”作戰中,紅軍南邊的防線也是象征性的。廣東軍閥有一個想法——不希望共產黨的根據地消失。如果根據地消失,他們就直接與蔣介石接壤了。有了根據地這個緩沖區,蔣介石的勢力就進不了廣東。陳濟棠不是同情共產黨。他的立場,出于一種地盤利益之爭——最好你們打,我就安全了。

在蘇區北邊打得相當殘酷時,南邊還在做秘密的交易、交換。蘇區生產的物資與南邊交換電池、彈藥包括炮彈、藥品。當時蘇區連繃帶都生產不了。廣東軍閥是出于私利。他們在封鎖線上設有碉堡、重兵。只要紅軍不突破防線,不進入廣東,就保持相安無事。

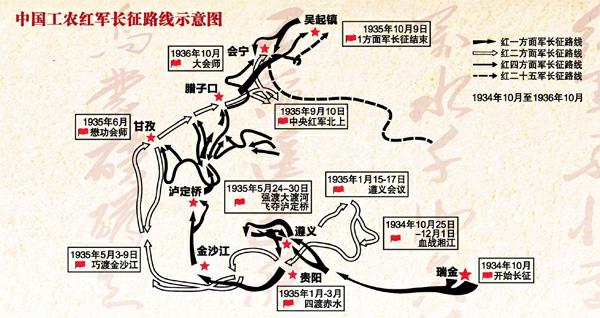

現在有些電視劇里,描述長征開始階段,出現“同志們,我們向陜北出發”。其實,長征是倉促上路的,李德召集決策層在小白房開會,研究怎樣突圍出去。當然,當時基本上有一個大致的方向——向西。因為西邊湖南有賀龍,湘西的二、六軍團。蕭克也在向那走。中央紅軍希望先在湘西扎下腳跟,再奔湘江。當時,不能參與決策的毛澤東和身邊人講述過想法。毛澤東不停地提出建議,希望紅軍不要走得太遠,可以在棄守的蘇區周邊繞一圈,重上井岡山。毛澤東認為,敵人既然想全力摧毀中華蘇維埃的核心地區,那紅軍不妨走到宜昌、寶慶,分散國民黨的兵力。這在軍事學上看,有極大的合理性。中國處處有大山,山就是中國共產黨的母親。但并不是每座山都能站得住腳。在毛澤東看來,井岡山有群眾基礎。

在到達瀟水時,毛澤東曾提出——萬萬不可渡瀟水,這是在中央蘇區周邊作戰的最后機會。然而,當時毛澤東說了不算。

湘江之戰,紅軍進入國民黨軍的大口袋,傷亡遠超預料。

那時紅軍的情報工作還可以。情報顯示,向北是死路一條了。過了湘江后部隊損失巨大。毛澤東提出堅決向西。

毛澤東是偉大的軍事家。李德卻不聽毛的建議,于是湘江之役失敗。由此,共產黨、紅軍才通過一系列會議走上正確的道路。

有個很尷尬的瞬間。湘江戰役,紅軍過瀟水時,國民黨飛機發傳單。報紙上有懸賞令——抓住朱毛,賞十萬大洋。抓住周恩來、彭德懷、劉伯承,都有相應的賞金。然而就是沒有李德、博古什么事。可見,李德、博古,連對手都不將其放在眼里。

世界上沒有一支軍隊是這樣的組成——它有兩極。一極,是政治精英。他們會外語,喝過洋墨水。另一極,則是貧苦農民階層。兩極造就的奇異的部隊。形成這種特點,有很簡單的原因——中國是個農業國,雖然十月革命一聲炮響,給我們送來了馬克思列寧主義,但俄羅斯的革命基礎是產業工人和士兵,攻進冬宮的就是水兵。

中俄兩國革命樣式不一樣。俄羅斯發展資本主義較中國早。中國當年做夢都想發展資本主義,可發展不起來。而且我們沒有像俄羅斯當年那樣現代意義上的軍隊。攻進冬宮的俄羅斯水兵,就是現代意義上的軍人。現代軍隊與資本主義發展是匹配的。

中國的政治精英自覺地把馬列主義與中國實際相結合,這是一種“焊接”。這樣的“焊接”,是實現中國夢的基礎。

長征精神是世界財富

我在寫作《長征》的初期,采訪到的親歷者很少。找到老紅軍,感受更多的是一種情緒,一種精神上的感受。

我的寫作過程中,許多紅軍歌曲是從老紅軍口中聽到的。在松潘草地,我見過一個老紅軍。他連漢話都不怎么會說了,意識是混亂的,牙也沒了。突然就仰頭唱起了紅軍歌、長征歌。紅軍歌里除了打倒白匪之類,也有哥哥妹妹之類。他唱歌時,臉上洋溢著幸福快樂的光芒。參加紅軍的那段時光,是他一生中最殘酷最艱苦的時光,卻是他最快樂的時光。

過了金沙江,從大渡河向北,紅軍走石達開曾經走過的那條路。為何石達開沒走過去,我們卻走過去了?我總強調一句話,因為我們有“信仰指導下的英雄主義精神”。沒有信仰的英雄主義是匹夫之勇。石達開的農民軍也玩命。然而他們沒有正確的革命理論指導。

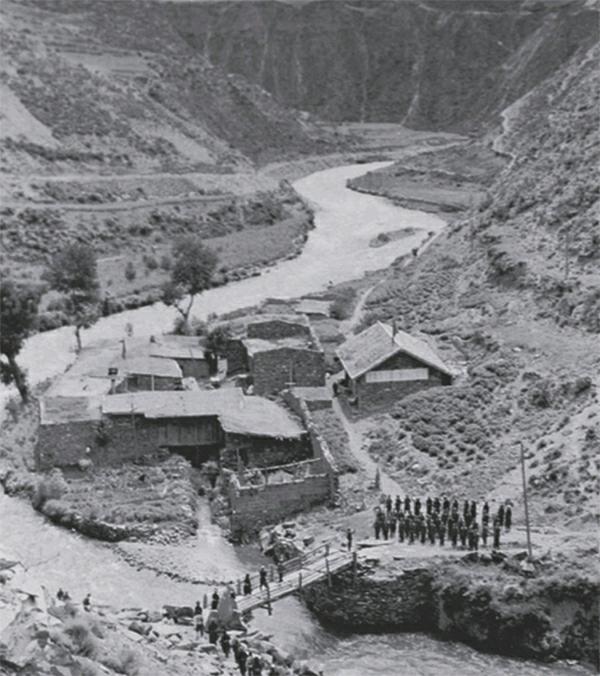

我說的信仰,不是虛空的信仰。紅軍到安順場,發現根本過不去。被阻擊了三天、六天、九天。找橋,找到大渡河上游瀘定縣城那兒有鐵索橋,是清代康熙時建的橋。于是奔襲——一天一夜必須到達。紅一軍團四團順著江邊崎嶇山路,兩條腿行軍,還要冒著阻擊,還得過橋!有的網絡文章說這事是假的——現在看著都過不去,橋板都撤了怎么過?可紅軍竟然過去了。到底怎么過去的?不得不說,這是英雄主義的勝利。22位敢死隊員,對著川軍一個機槍手。比什么?比的是誰的精神先崩潰!

這22位敢死隊員,清一色是共產黨員。他們不是匹夫之勇,而是為信仰赴死。這是世界上最強大的力量。

共產黨黨員的信仰是為了拯救民族的危亡,為老百姓爭取平等,為民族復興奮斗。習近平所說“不忘初心”,就是這個意思。

我們今天紀念長征勝利,我認為有兩個意義。

長征是中國共產黨完善糾錯機制的過程。過去、現在、將來,不可避免會出現錯誤。我們說偉大的中國共產黨,其偉大之處,就是有自我糾偏自我修復的能力。如果是個人的話,一個人假設有這樣的能力,這個人就不得了! “文革”后,黨的十一屆三中全會,石破天驚,也是一種自我糾偏、自我完善、自我糾錯。我們紀念長征,就是要學習長征精神,在危機到來時,甚至在不亞于長征的那種風險到來時,能夠糾偏糾錯。

另一層意義在于道路的尋找以及堅持變革。歷史發展的每一個階段都是一次長征。不堅持變革,真的會死。

我們今天為何強調長征,是強調一種永不言敗的精神!誰要是真正秉承“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”的精神,那成功的機會就很大。

這種精神具有廣泛的世界性,長征精神不僅是中國的財富,也是世界文明進步的財富,所以我們才有理由說——長征精神永垂不朽!