基于企業視角的校企合作優化研究

謝建平

中圖分類號:F270 文獻標識:A 文章編號:1674-1145(2016)08-000-02

摘要校企合作是我國為了深化職業教育改革,培養合格的實用型技術人才而推出的一種辦學模式, 很大程度上解決了企業用工難,職校學生缺乏技能的難題。但當前校企合作還存在很多不足,本文以重慶臺資電腦代工廠校企合作中存在的問題為例,從企業視角來分析當前校企合作中出現的問題并給出了建議優化方案。

關鍵詞校企合作職業教育代工廠

一、緒論

重慶幾大臺資電腦代工廠一直以來與各地職業院校有著較多的合作,但從目前運作的效果來看,還存在諸多問題,需要校企雙方總結經驗,提升合作層次。

二、當前重慶臺資電腦代工廠校企合作中存在的問題

(一)目前多數校企合作項目還停留在“學生完成實習”、“企業解決人荒”的初級階段。因缺乏雙贏、長效的運作機制, 雙方均存在短視的合作動機,且目前合作重心偏向一線普工實習環節。

(二)企業希望校方能承擔部分基礎入職培訓,縮短用工周期,降低企業培訓成本站在企業的角度,企業希望校方能在學生上崗前,讓學生了解企業文化,能識別簡單的繁體字,了解電腦基本術語,讓學生盡快融入企業。

(三)學校未根據企業崗位任職要求設置專業,未能實現校企無縫對接。學校還存在盲目送工的行為,未先行對實習生能力進行鑒別。

(四)高職院校學生普遍基礎薄弱,專業知識與專業能力相對欠缺,不太受企業歡迎,上崗前仍需企業付出大量培養成本。

(五)實習生隨意離職和曠工現象較為明顯,給管理上帶來極大困擾。

(六)缺乏法律監管機構保障學生權益。有的學校存在克扣學生薪資的現象,學生淪為學校賺錢工具。

(七)沒有官方機構統一協調校企合作。當前校企合作運作基本靠企業HR人脈關系與校方甚至中介聯絡運作,缺乏規范運作機制與監管機制。

(八)企業深度參與校企合作需要付出較高的成本。若不能保障企業的理性經濟利益訴求,且政策層面上未給予企業對應的激勵,那么企業合作的意愿就會降低。

三、優化對策

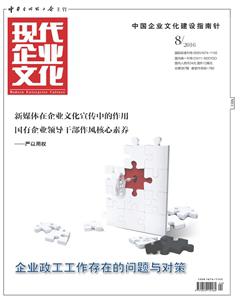

針對上述八大問題,建議政府加強頂層制度設計,推動校企合作深入發展。

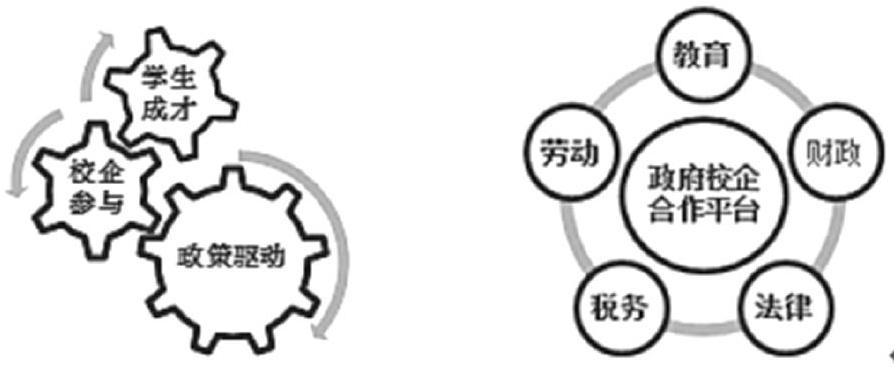

(一)政府勞動、教育、法制、稅務、財政部門聯合成立合作平臺,統一牽頭校企合作,為校企合作提供政策支持與法律監管,打造校企利益共同體。雖然國家已有《勞動法》《職業教育法》等法律,但它們是綜合性的法律,因此還必須出臺一些比較具體的單項法律,如定崗學生的勞動保護、企業經費分擔等,以便為高職教育校企合作提供更清晰明確的法律知道和約束[ ]。

1.稅務、財政部門應給予企業一定的稅收減免與資金補貼,從利益角度刺激企業深度參與學校企合作。合作中企業需要付出較大的成本,企業自然不愿全部承擔。

2.法律部門應加強對校企合作運作的監管,保障各方權益,尤其是實習生的權益,提高實習生滿意度。

3.改變傳統粗放式運作模式,全程運作應該在政府校企合作平臺框架監管下進行。

4.建立校企雙方評價數據庫,有利于雙方找出不足,督促雙方提升合作質量。企業可向數據庫提交校方實習生質量評價數據,比如離職率、實習生質量等關鍵數據供校方及政府參考。校方可向數據庫提交對企業的評價數據,比如薪資待遇,工作環境,實習生技能提升程度、優秀崗位信息等數據供企業及政府參考。政府依據雙方提交的數據,做出公平的分析與排名,公布在校企合作平臺,供企業、職校、學生及學生家長參考。教育部門根據企業對學校的評價,督促學校整改,提升辦學品質。

5.教育部門應持續跟蹤學生實習狀況,將學生隨意離職、無故曠工、嚴重違反企業紀律的狀況記入學生誠信檔案,約束學生行為,保持企業用工穩定,降低企業管理成本。

6.教育部門應打破對職業院校的傳統考核方法,將校企合作質量列入考核,對校企合作平臺評價較低的職業院校減少招生人數,倒逼院校主動改革。

(二)在制度保障前提下,校企雙方共同參與制定培養方案,促進校企深度對接.能否培養出受企業歡迎的人才,已成為檢驗高職院校校企合作成功與否的重要標準。

1.拆分課程內容,分為基礎教育與技能教育。1.5年在校完成書本知識學習,1.5年在企業完成技能教育。技能教育由企業和學校共同完成,技能考核由企業主導進行。

2.依據企業用工時間段,將基礎教育與技能實習交替進行,合理拆分學習時間,靈活安排實習時段。同時建立分級實習制度,先短期普工實習,再初級技術崗實習,最后進行頂崗實習。

3.學校根據崗位需求靈活定制課程,避免課程與崗位嚴重脫節。技能課程教師可邀請企業工程師擔任,也可由學習老師先行在企業學習,掌握基本工作技能后,再對學生進行初步培訓。

(三)構建實習員工三級遴選機制, 根據能力匹配崗位,降低企業甄別成本。就目前重慶臺資電腦代工廠實際使用實習生的經驗來看,學校所推送的實習生并非人人符合用工要求,所以需要建立一種遴選機制,保證企業用到合格的員工。

1.第一級遴選-學校統計實習生成績排名,違紀狀況,所得獎勵,是否擔任班干等信息。排除有嚴重違紀、不誠信記錄的學生進入企業。

2.第二級遴選-根據前面提到的分級實習制度,表現良好的實習生方能進入更高階崗位實習,不合格學生維持低階實習。這種機制能激勵學生認真工作,認真學習技能。

3.第三級遴選-企業綜合學生在各個階段的實習表現,給出總體排名,評選表現良好的實習生并統一頒發證書,畢業后可被企業優先錄用。

(四)政府和學校加強輿論宣傳,引導學生樹立正確的就業觀。當前社會就業觀念存在很大問題,輕視工廠基層崗位,學生和家長均認為去工廠一線沒有前途。所以政府需從輿論角度大力矯正當前錯誤的就業觀,大力弘揚李克強總理在政府工作報告中提到的的工匠精神,為我國制造強國的戰略目標服務。

(五)學校主導學生與企業文化對接,培養學生具備“職業人”、“社會人”的良好形象和行為規范[ ],引導學生盡快融入企業文化當中。實習期間配備心理輔導老師,對學生心理問題進行疏導。

四、結語

校企合作需要兼顧三方利益,深化合作層次,為培養大量熟練產業工人的戰略計劃服務。本文從企業視角提出的問題及建議,可供政府、職業院校管理層參考。

參考文獻:

[1]陶言誠.高等職業教育校企合作人才培養模式現狀及展望[J].職教論壇,2013(23).

[2]袁衛國.高職院校校企合作存在的問題及對策[J].教育與職業,2011(33).

[3]莊澤,程無畏.構建校企合作人才培養模式的思考[J].遼寧高職學報,2005.7(6).

[4]張志強.校企合作存在的問題與對策研究[J].中國職業技術教育,2012(4).