核心企業創新能力對集群創新績效的影響路徑

鄧 峰

(1.北京工業大學 經濟與管理學院,北京 100124;2.鄭州大學 體育學院,河南 鄭州 450044)

核心企業創新能力對集群創新績效的影響路徑

鄧 峰

(1.北京工業大學 經濟與管理學院,北京 100124;2.鄭州大學 體育學院,河南 鄭州 450044)

核心企業創新能力對集群創新的社會績效、效率績效和規模績效的影響路徑各不相同。根據結構方程模型的分析結果可知,核心企業創新能力直接正向影響集群創新的效率績效和規模績效,通過網絡資源配置效率正向間接影響集群創新的社會績效。

集群創新績效;核心企業;創新能力;

一、引 言

產業集群往往依托創新能力較強、規模較大的核心企業形成和發展。核心企業的創新能力不但直接影響產業集群的創新績效,而且通過網絡資源配置效率間接影響產業集群的創新績效。

Kumar和Siddharthan[1]的研究表明,創新績效的高低與創新能力具有完全緊密的聯系;企業的研發能力、學習能力和營銷能力能夠保持企業創新績效的持續增加。陳巖等[2]發現政府科技資源配置有利于提升企業創新能力,繼而通過產學研協同提升企業創新產出。池仁勇和唐根年[3]的研究結果表明企業制度、研發項目投入強度、企業群體結構和產業集群[4]對區域技術創新效率有顯著影響。劉新艷和趙順龍提出集群氛圍通過提升企業的創新能力而影響集群創新績效。探討核心企業創新能力對集群創新績效的作用機理,以及網絡資源配置效率的中介作用,有助于引導核心企業發揮創新能力,構建和發展產業集群,提升產業集群的創新績效。

二、研究假設

(一)核心企業創新能力對集群創新績效的影響

Wang等[5]認為企業創新能力應包含研發能力、創新決策能力、營銷能力、制造能力和資本能力。張首魁和蘇源泉[6]從網絡環境角度提出創新能力的構成為:資源能力、R&D能力、商業化能力、技術吸收能力、信息能力和創新組織能力。綜合以上觀點,核心企業創新能力由學習能力、研發能力、資源配置能力、新產品商業化能力構成。學習能力包含3個測量指標:獲取外部知識數量占知識總量的比重、吸收外部知識的數量占知識總量的比重、共享知識的數量占知識總量的比重;研發能力包含2個測量指標:擁有領先技術的數量占技術總量的比重、新產品的數量占總產品數量的比重;資源配置能力有2個指標:研發投入占銷售收入的比重、研發人數占員工總數的比重;新產品商業化能力包含3個指標:擁有推廣新產品的銷售渠道、新產品占有的市場份額、新產品銷售收入占企業總銷售收入的比重等。因而核心企業創新能力共包含10個測量指標。

從宏觀角度看,集群創新績效應從社會績效、效率績效和規模績效的三個方面衡量[7]。

社會績效指集群對社會服務和經濟發展應承擔的績效,包含集群經營環境、集群產業升級、集群投資回報率、集群研發人員數量;效率績效指集群創新的效率,具體為集群新產品的研發速度、研發的成功率、集群新產品銷售額比重;規模績效指集群整體創新規模的提升,包含集群資產總額、總銷售額、新產品數、總專利數。

核心企業的科研機構健全,擁有高水平的研究人員,研發投入經費占銷售額的比重較大,擁有領先的難以模仿的關鍵技術,能夠快速地吸收和融合外部知識用于新產品的研發,依托其合作網絡和銷售能力,將新產品和新知識推廣到集群網絡中。核心企業較強的創新能力,吸引著其他企業和科研人員加入產業集群,增加了產業集群的知識存量,縮短了新產品的研發周期,增加了集群的新產品總數和專利總數,改善了集群經營環境,促進產業升級,提高投資回報率,從而提升集群創新的社會績效、效率績效和規模績效。因此,提出假設Ha1、Ha2、Ha3。

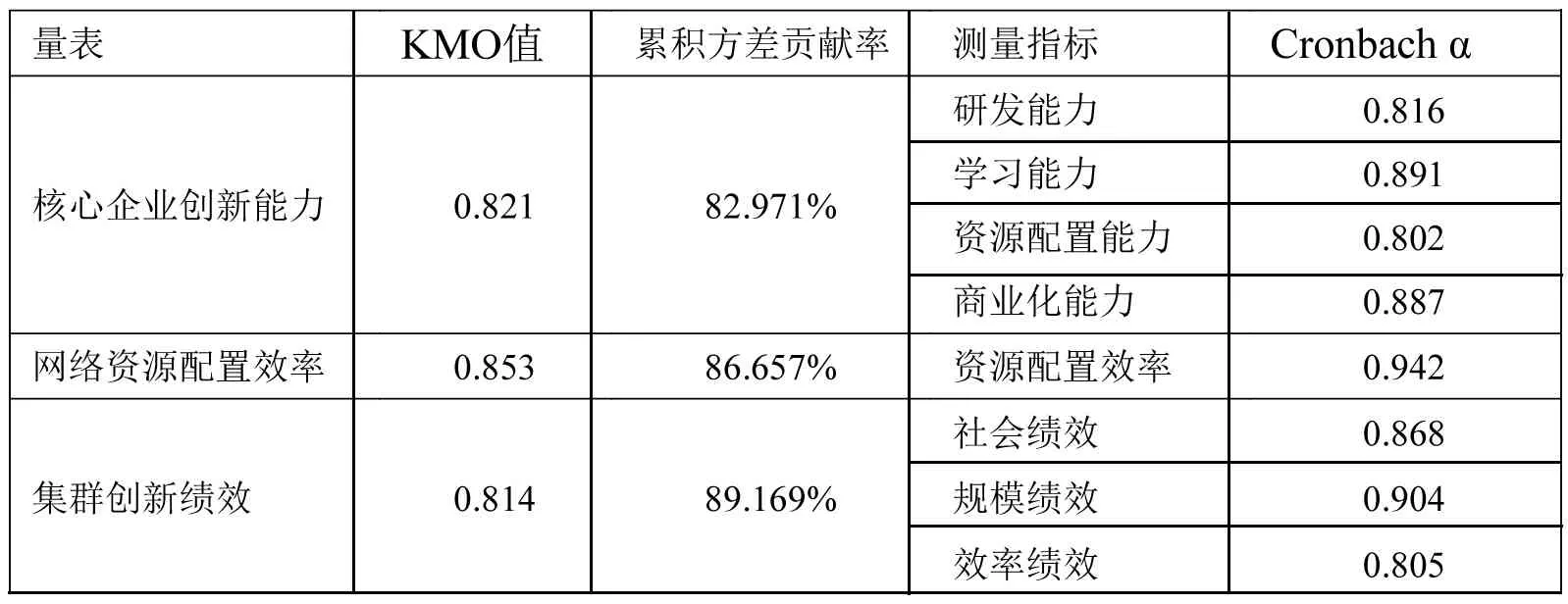

表1 探索性因子分析和信度分析

Ha1:核心企業的創新能力正向影響集群創新的社會績效。

Ha2:核心企業的創新能力正向影響集群創新的效率績效。

Ha3:核心企業的創新能力正向影響集群創新的規模績效。

(二)網絡資源配置效率的中介作用

網絡資源配置效率是資源配置優化的效益和效果的體現,包含網絡企業的信息搜尋成本、企業所需知識的易得性、網絡中信息反饋速度、新產品的技術研發周期、網絡中產品的交易成本、網絡業務擴展度等6個測量指標[6]。

核心企業在產業集群中選擇與自身創新能力能夠協調配合的合作企業,根據合作伙伴的創新能力,按照技術的重要性、研發的難度、研發的成本以及研發所需的時間,在合作研發網絡中分配研發任務和研發資金,規劃和控制研發進度,保證合作伙伴之間的研發協同,降低研發周期、提高研發速度和新產品研發的成功率,從而改善集群創新的社會績效和效率績效。因此,提出假設Hb、Hb1、Hb2。

Hb:核心企業創新能力正向影響網絡資源配置效率。

Hb1:網絡資源配置效率正向影響集群創新的社會績效;

Hb2:網絡資源配置效率正向影響集群創新的效率績效。

三、研究方法與結果分析

(一)量表設計和數據收集

綜合文獻中成熟的測量指標體系,輔以專家訪談,設計了核心企業創新能力、網絡資源配置效率、集群創新績效3個量表,提出27個測度題項,采用5級Likert量表設計調查問卷。

選取河南省21個電氣制造、機械制造、汽車制造、服裝制造產業集群的核心企業與合作伙伴的管理者作為調查對象,發放352份問卷,收回217份,回收率為61.6%,其中184份有效,有效率為84.8%。

(二)結果分析

1.量表的信度分析

采用spss19.0對核心企業創新能力、網絡資源配置效率和集群創新績效量表進行探索性因子分析和信度分析。分析結果如表1,每個量表的KMO 和Bartlett值都大于0.81,說明適合因子分析;累積方差貢獻率都在82%以上,各指標的Cronbach α系數都在0.8以上,所有題項的因子載荷系數都超過0.5,說明設計的量表是可信的。

圖1 核心企業創新能力對集群創新績效的影響路徑

2.假設驗證

基于結構方程模型,采用Amos21.0驗證提出的假設,擬合度指標較低,刪除路徑系數沒有通過檢驗的假設Ha1.Hb2,得出核心企業創新能力對集群創新績效的影響路徑模型(如圖1)。模型1擬合度指數符合參考標準的要求(如表2),說明模型1的擬合效果較好,標準化路徑系數通過了顯著性檢驗(如表3)。

3.結果分析

由結構方程模型的分析結果可知,核心企業創新能力對集群創新績效的影響路徑為:核心企業創新能力正向顯著影響網絡資源配置效率,網絡資源配置效率正向顯著影響社會績效,核心企業創新能力對社會績效沒有直接影響,網絡資源配置效率在核心企業創新能力和社會績效之間起著中介作用,假設Hb和Hb1成立,假設Ha1和Hb2不成立;核心企業創新能力直接正向影響集群創新的效率績效和規模績效,假設Ha2和Ha3成立。在后續訪談中發現,由于營利性組織的自利性,產業集群中的核心企業更關注于自身的利潤和創新能力的提高,并不關注整個產業集群創新績效的提高和發展,缺乏引導外部企業協同研發的自發意識。因此,核心企業通過被動合作意愿在產業集群內不自覺地進行資源配置效率,間接改善了集群整體的經營環境,吸引了更多的企業和人員,提升了產業集群的規模,卻不能通過資源配置效率提升集群創新的效率績效。

核心企業創新能力對社會績效的影響路徑系數為0.41×0.95≈0.4,對效率績效的影響路徑系數為0.43,對規模績效的影響路徑系數為0.15。因此,核心企業創新能力對社會績效和效率績效的影響程度大,而對規模績效的影響程度較小。這是因為核心企業的創新資源和創新能力是有限的,只有少數合作企業能共享研發資源,在小范圍內分配研發創新資源能提高研發效率,卻對整個集群創新規模的影響較小。

四、結論與啟示

表2 模型擬合度及評價標準

表3 路徑系數和和假設檢驗

核心企業創新能力對集群創新的效率績效和規模績效有直接影響,通過網絡資源配置效率對集群創新的社會績效有間接影響。這一結論是由于核心企業對自身創新能力的提高和企業的發展關注較多,而對產業集群整體的發展關注較少的體現。

由于核心企業缺乏主動引導產業集群創新的意識,因此應從兩個方面給予核心企業激勵,以促進產業集群的創新績效。一是政府應給予核心企業政策支持,通過減稅和資金支持等方式,鼓勵核心企業與產業集群中的其他企業合作,形成合作效益,促進集群創新績效;二是通過宣傳和輿論賦予核心企業一種社會責任,由核心企業負責合作網絡中研發資源的配置,提高資源配置效率,幫助集群中其他企業提高研發速度、推出新產品,從而主動提升集群整體的創新績效。

[1]Kumar N,Siddharthan N S.Innovative Capability and Performance of Chinese Firms[J].Journal of Development Studies, 2002(2): 59 -67.

[2]陳巖,翟瑞瑞,張斌.科技資源配置、協同效應與企業創新績效[J].財經論叢,2014(3).

[3]池仁勇,唐根年.基于投入與績效評價的區域技術創新效率研究 [J].科研管理 , 2004 ( 4 ) .

[4]劉新艷,趙順龍.集群氛圍對集群內企業創新績效的影響研究——以企業創新能力為介變量[J].科學學與科學技術管理,2014(7).

[5]Wang C, Lu I, Chen C.Evaluating Firm Technological Innovation Capability under Uncertainty[J].Technovation,2008,28(6):349-363.

[6]張首魁,蘇源泉.網絡環境下基于過程的企業技術創新能力測度模型研究[J].科學學與科學技術管理,2007(1).

[7]徐碧琳,李濤.網絡組織核心企業領導力與網絡組織效率關系研究[J].經濟與研究管理,2011(1).

[8]楊皎平,金彥龍,戴萬亮.網絡嵌入、學習空間與集群創新績效:基于知識管理的視角[J].科學學與科學技術管理,2012(6).

F270

A

1003-1154(2016)01-0096-03

10.3969/j.issn.1003-1154.2016.01.031

國家自然科學基金項目 (70972115);2015年度河南省軟科學研究(152400410574).