蘑菇:自然美物 人類珍饈

楊祝良

蘑菇與植物

蘑菇通常被誤認為植物,因為它與植物一樣生長在地上或腐木上,不會移動,蘑菇標本也常常被放在從事植物研究的機構供科學家研究。但是,隨著科學研究的深入,科學家們發現蘑菇其實并不是植物。較為直觀的是蘑菇(大型真菌)沒有葉綠素,不能進行光合作用,只能營異養(腐生、寄生或共生)生活。而典型的植物一般具葉綠素,能進行光合作用,營自養生活。更為深層次的差別是真菌的細胞壁主要為幾丁質組成,而植物的細胞壁主要由纖維素組成;真菌無質體,而植物有質體。最近的分子系統發育研究表明,真菌與動物的關系比與植物的關系更為接近!在生物圈中,真菌作為一個大界(真菌界),與動物界、植物界齊頭并進。

事實上,單就演化歷史而言,真菌非常古老。在真菌漫長的地質歷史演化長河中,蘑菇中的大多數物種只能算后起之秀。研究發現,羊肚菌屬可能于晚侏羅紀就出現了,在早白堊紀時就有黃色羊肚菌支系和黑色羊肚菌支系的雛形,但多數現生種在地球上出現的歷史不超過1000萬年。劇毒鵝膏可能在白堊紀末期才涌現出來,多數物種是在3000萬年以來分化出來的,而且氣候(如溫度)波動驅動了此類真菌物種的分化。

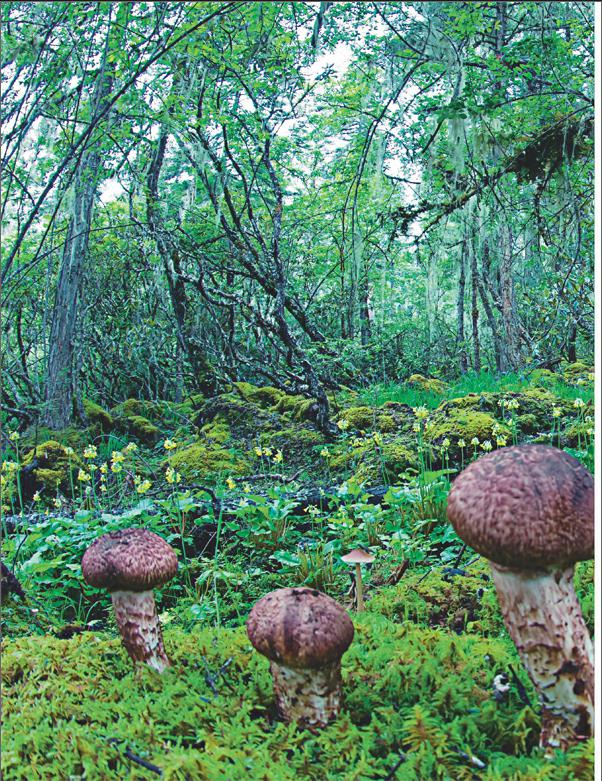

作為真菌界中的重要類群,蘑菇在生態系統食物鏈中多數屬于分解者或共生者,少數為寄生者。在戶外,長在死樹、腐木、腐草上的蘑菇是典型的分解者,如香菇、木耳。它們通過分泌胞外酶,能將草木分解,并攝取其中的營養供自身生長。長在森林中地表的蘑菇則很多是共生者,如口蘑、牛肝菌、毒傘等。它們通過自身的菌絲與樹木的根尖形成特殊的結構,即“菌根”。通過菌根,植物從土壤中獲得水分及礦質營養,蘑菇從植物體中獲得碳水化合物及其他物質。蘑菇與植物共生互惠、相得益彰。在大自然中,85%以上的植物都與真菌形成了菌根關系。很難想象,沒有菌根,植物會長成什么樣子?也很難想象,沒有菌根,植物在自然界中的物種演化會變得多么緩慢。有證據表明,菌根既加速了植物物種的分化,也加速了真菌物種的分化,二者相互促進,才形成了當今豐富多彩的植物界和真菌界。

典型的植物有葉綠素,能光合自養。但是不少植物,如天麻、水晶蘭等就沒有葉綠素,不能進行光合自養。那它們如何生存呢?營養來自哪里呢?它們的營養就是借助真菌獲得的。這些蘭科植物都是通過菌根或從周圍已經死去的枯枝落葉中、或從有生命的植物根系中獲得養分。它們雖是典型的“寄生蟲”,但卻精明能巧,令人嘆為觀止!在自然界中,天麻種子的萌發需要小菇幫忙,天麻植株的正常生長需要蜜環菌提供營養。沒有真菌,天麻和水晶蘭將“一事無成”。

蘑菇的生態位

與動植物一樣,每種蘑菇都有特定的生態位,除少數物種外,多數物種的分布范圍相對較為狹窄。有些物種僅見于溫帶,如毒蠅傘在我國東北、華北和西北地區才有分布。有些物種只分布于熱帶,如毛杯菌。有的物種從熱帶到亞熱帶都有,如生于白蟻巢穴上的蟻巢傘(雞樅)。有的物種只生于高山亞高山地區,如冬蟲夏草。有的物種只長在特定的基物上,如中華肉球菌只長在高山箭竹竹竿上。

此外,由于許多真菌與植物形成菌根關系,真菌和植物的分布常常是相互聯系在一起的,如云南人喜好的“干巴菌”只生長在云南松林中,大紅菌只生于殼斗科植物林下,這種事例屢見不鮮。

總的說來,熱帶野生蘑菇的物種最多,亞熱帶次之,溫帶較少。但是,就單個物種的生物量而言,通常亞熱帶和溫帶單個物種的生物量往往較熱帶的高,因此亞熱帶和溫帶的野生蘑菇往往更具有直接開發利用的經濟價值。由于云南是動植物王國,在那里大自然也孕育了豐富多彩的野生蘑菇,使得云南成為我國野生食用菌物種最多的省份。

食用、藥用和有毒蘑菇

人們一般將蘑菇分為食用蘑菇、藥用蘑菇、有毒蘑菇等。松茸、牛肝菌、羊肚菌、塊菌、木耳、竹蓀等都是著名的食用蘑菇,靈芝、桑黃、冬蟲夏草、猴頭菌、牛樟芝等都是有名的藥用蘑菇,而毒蠅傘、致命鵝膏、裸蓋菇則幾乎是家喻戶曉的毒蘑菇。

食用蘑菇自古以來被列為上等佳肴。例如,竹蓀曾經只是宮廷御用食品,由于實現了人工栽培,如今普通大眾也可享用這一美味了。食用蘑菇營養價值高,有些人體必需的氨基酸只在蘑菇中含量較為豐富,且蛋白質含量高,脂肪含量低,熱量低,維生素、礦物質和膳食纖維豐富,對預防和治療各種慢性病具有較好的保健功效。因此,聯合國糧農組織和世界衛生組織曾提出人類最佳的飲食結構是“一葷一素一菇”,其中的“一菇”就是指食用蘑菇。食用蘑菇味道鮮美,一般沒有受到環境和農藥等污染,深受世界各國人民的喜愛。

在歐美,人工栽培的食用蘑菇僅有雙胞蘑菇,而在我國食用蘑菇超過50種,規模化栽培的種類有30余種,包括雙孢蘑菇、巴西蘑菇、大肥菇、美味蘑菇、香菇、糙皮側耳、肺形側耳、白黃側耳、榆黃蘑、杏鮑菇、黑木耳、金針菇、滑菇、草菇、猴頭、茶樹菇、雞腿菇、灰樹花、銀耳、斑玉蕈、竹蓀等。近年來,個別羊肚菌和暗褐網柄牛肝菌也實現了人工栽培。

野生食用蘑菇的種類更是豐富多彩、琳瑯滿目。在我國,野生食用蘑菇有900余種。我國著名而質優的野生食用蘑菇南北各地各不相同,在西南地區主要有牛肝菌、松茸、雞樅、塊菌、松乳菇、雞油菌,在東南地區主要有大紅菇,在東北地區主要為榛蘑,在華北地區為蒙古口蘑,在西北地區為中華美味蘑菇,在青藏高原主要有黃綠卷毛菇。這些食用蘑菇都是共生菌,絕大多數與樹木形成菌根共生關系。少數物種與白蟻形成共生關系。

由于食用蘑菇與毒蘑菇外觀極為相似,如何區別有毒和無毒蘑菇就變得十分困難。事實上,要靠幾條“規則”就試圖將我國900多種食用蘑菇與400余種有毒蘑菇區別開來,這基本上是做不到的。民間鑒別毒蘑菇的方法常常會帶人進入誤區,廣泛流傳的關于蘑菇識別的一些方法對某種或某些蘑菇適用,但將此當作“規律”推而廣之是十分危險的。簡而言之,堅持兩條“金標準”,可以避免誤食毒蘑菇:一是頭上戴“帽”、腰間系“裙”且腳上穿“鞋”的蘑菇不要食用,二是自己不熟悉的蘑菇不要食用。endprint