行為經濟學視角下的網絡消費行為研究

■/張雪瑋

行為經濟學視角下的網絡消費行為研究

■/張雪瑋

持續穩步增長的潛在網絡消費者數量,顯示出我國網絡消費的巨大潛力,成為新時期拉動內需,促進經濟轉型與發展最強有力的工具之一,在促進消費結構升級、加速現代服務業發展等方面體現出巨大優勢。由于網絡消費與傳統消費的差異,對影響網絡消費行為的動機、需求等心理因素進行研究,顯得尤為重要。文章通過歸納網絡消費的概念及特征,以我國當前網絡消費現狀為基礎,通過心理賬戶、框架效應、損失規避、錨定效應等行為經濟學理論分析影響網絡消費行為的心理因素和決策過程。

行為經濟學網絡消費心理賬戶框架效應錨定效應

網絡消費的興起給我國經濟發展帶來了深入的影響,與此同時消費觀念、消費方式和消費者的地位等正在發生著巨大的變化。中國互聯網信息中心(CNNIC)第38次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示,截至2016年6月,中國網民(本課題將其界定為“潛在的網絡消費者”)規模從2000年的2250萬人增加到了7.10億,互聯網普及率達到51.7%,超過全球平均水平3.1個百分點。十多年來持續穩步增長的潛在網絡消費者人數,顯示了我國網絡消費(包括網絡游戲、網絡購物、網絡教育、電子圖書等)的潛力巨大,成為新時期拉動內需,促進經濟轉型與發展,推動經濟增長的最強有力的工具之一。

從宏觀經濟運行角度來看,網絡消費在促進消費結構升級,進而優化經濟發展,提高經濟運行效率,縮短城鄉經濟發展差距,加速現代服務業發展等方面體現出巨大的優勢,其運行現狀在一定程度上還影響和決定了今后經濟發展趨勢和方向。從微觀消費行為角度來看,人們的消費需要由購買動機引起,充分了解網絡消費者產生消費行為的某些內在動力,是分析、預測、引導和規范消費者網絡消費行為的基礎。由于網絡消費與傳統消費的差異,對影響網絡消費者的動機、需求等心理因素進行研究,就顯得尤為重要。傳統經濟學理論在分析和解釋很多網絡消費行為的問題時是欠缺的、乏力的,甚至是相悖的、無效的,因此本文通過歸納網絡消費的新特征,以我國當前網絡消費的現狀為基礎,通過心理賬戶、框架效應、損失規避、錨定效應等行為經濟學理論研究分析影響網絡消費行為的動機、需求等心理因素和決策過程,具有重要的理論和現實意義。

一、網絡消費行為的概念及特點

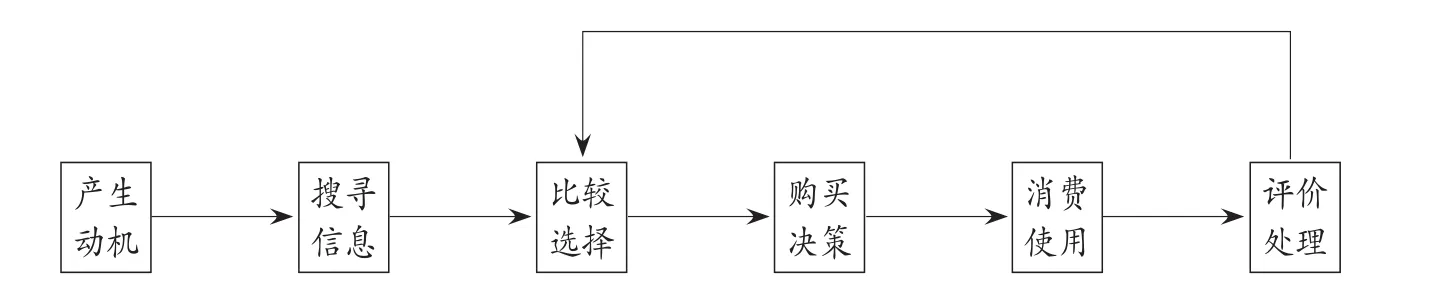

我國學者何明升最早對“網絡消費”進行界定,是指人們以互聯網絡為工具手段而實現其自身需要的滿足過程。目前國內對網絡消費的研究主要運用這一概念。不同于何明升對“網絡消費行為”的廣義界定,即享用由網絡信息及其它投入要素所創造的成果和功用,包括獲取信息、建立社會關系網、使用搜索引擎、管理日常事務以及購買商品和服務等行為過程,本文研究的“網絡消費行為”,是狹義的概念,即消費者通過pc或移動互聯網在尋找、購買、使用、評價和處理其需要的商品和服務時所表現出來的行為(其決策模型見圖1),主要研究對象為電子商務中的B2C、C2C、O2O、團購以及網絡游戲、旅游消費等消費者行為。另需指出,這一“網絡消費”的概念還區別于“網絡購物”的單一購買行為,更強調從尋找到處理商品或服務的整個一系列消費過程。

根據圖1的決策模型可以看出,網絡消費是消費者產生消費動機后,通過互聯網進行尋找、選擇、購買、使用、評價和處理商品和服務的一系列行為和過程。消費者和商家依托互聯網進行產品或服務的購買與銷售,是傳統商品交易的電子化和網絡化。與傳統消費行為相比網絡消費行為具有追求高效率、擁有多選擇權、側重個人偏好、易受情緒影響等特點。

圖1 網絡消費行為決策模型

二、網絡消費行為的行為經濟學分析概述

行為經濟學通過觀察、調查和實驗收集到的事實,對經濟學的理性假設,至少是對復雜決策情景下的理性假設提出了質疑,認為現實世界中的決策者不總是依據概率法則評價不確定情景,有時,制定決策會違背預期效用最大化原則。尤其在不確定條件下的判斷和決策,人們通常依賴于特定的經驗和直覺,有時會產生系統性的偏見。例如一個普遍存在的偏見是“可得性偏見”,即人們是通過很容易想起的事例來判斷概率,結果造成較高權重被分配給突出或容易記住的信息,因為與陌生的信息相比,熟悉的信息更容易從記憶當中獲取,被認為更實際更相關。以中國最成功的人造節“雙十一網購狂歡節”為例,每年從11月1日起,淘寶、京東、聚美優品、蘇寧易購等各大電商就提前拉開戰幕,紛紛打出活動價,聲稱全年最低價,各類媒體也重復這一信息,另外往年的成交量也被不斷重復,如2014年11月11日阿里巴巴全天交易額571億元,2015年11月11日天貓全天交易額912.17億元,這種高重復性會使此類相關信息更容易被網絡消費者獲取,從而認為更準確,最后推動了新一輪的網絡消費高潮。

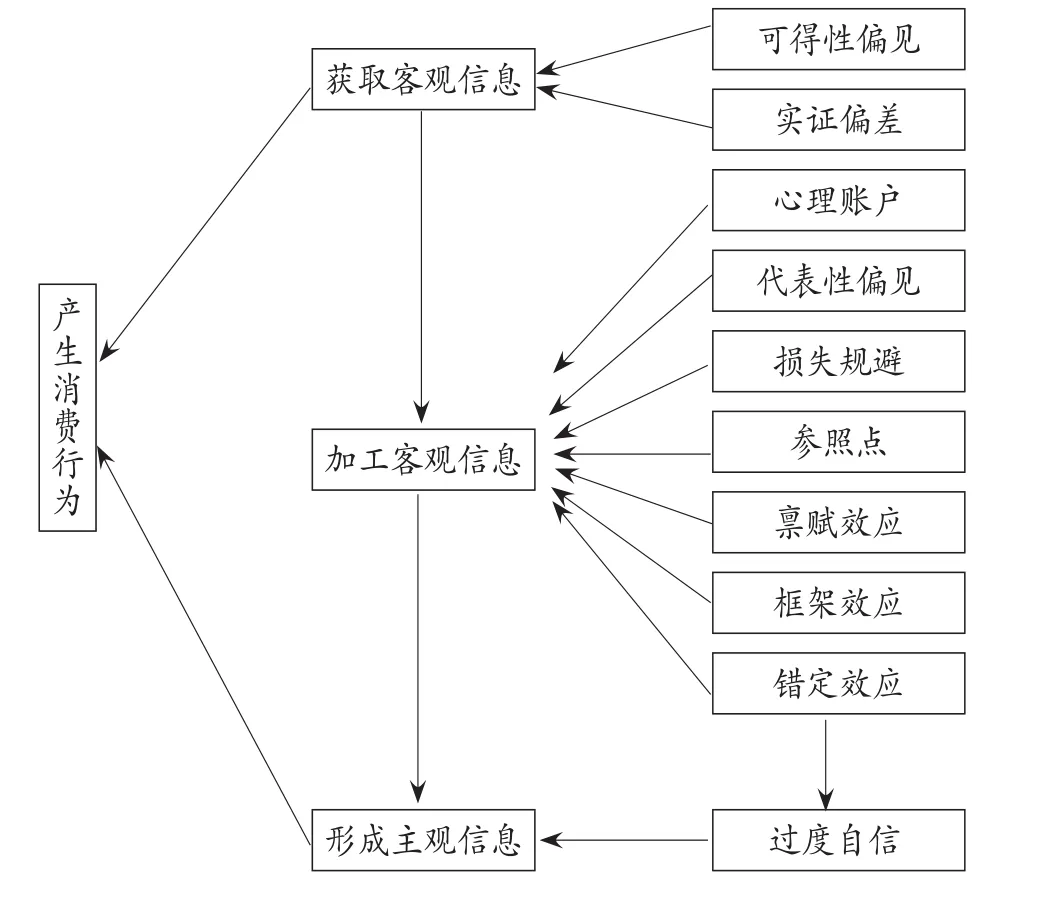

通過對圖1的網絡消費行為決策模型進行分析歸納,網絡消費者的消費決策過程要經過如下三個環節:①獲取客觀信息;②加工客觀信息;③形成主觀決策。根據調查發現,網絡消費者在進行網絡消費行為決策過程中,每一個環節都會受到主觀心理因素的影響,從而產生最終的網絡消費行為。以下著重分析心理賬戶、損失規避、框架效應以及錨定效應對網絡消費行為的影響。

圖2 網絡消費者進行網絡消費行為的決策過程

三、心理賬戶對網絡消費行為的影響

心理賬戶(MentalAccounting)是由芝加哥大學行為科學與經濟學教授理查德·塞勒(Richard Thaler)提出的。心理賬戶理論認為,無論是個體、家庭還是集團、公司,都存在著一個或多個明確或者潛在的賬戶體系,這些賬戶體系往往會遵循一些有悖于經濟學運算規律的潛在心理運算規則,這些規則無論是在記賬方式上還是在行為決策上都與理性的經濟學和數學運算方式存在著顯著差異,從而在個體進行經濟決策時常常以非預期的形式影響著個體,使個體的決策違背最簡單的經濟法則。換句話說,就是決策者在自己的頭腦里設置了一個心理賬戶,把實際上客觀等價的收支進行心理歸類,劃分到不同的賬戶中。

心理賬戶是違背傳統經濟學消費決策替代性假設的,傳統的經濟學認為不同來源和形式的財富對于消費決策沒有差別,每一元錢都是可以替代的。而行為經濟學的心理賬戶理論則認為,這些資金不再有完全的可替代性,不同途徑得到的金錢會被用在不同的地方,不同的支出會被嚴格地放在不同的賬戶中,不讓預算在各個賬戶間流動,在這個過程中,不同賬戶中同樣大小的金額對消費者的意義是不同的。因此,研究心理賬戶可以幫助網絡消費者更好地了解自己的消費心理和行為。

心理賬戶通過以下三個方面影響著網絡消費者心理:

(一)不同種類的消費品影響網絡消費者的消費行為

不管是在現實的賬戶中還是在心理賬戶中,對于任何資金的來源和去向,消費者都可以將其進行分類,而這些賬戶也常會受到各種預算的約束。針對不同類型的商品,消費者會將金錢支出分置于不同的心理賬戶。希斯和索爾(Heatn and Soll,1996)借助實驗闡述了心理賬戶對消費行為的影響。他們對兩組實驗對象問了同一個問題,即是否愿意買一張觀看歌劇表演的票。兩組實驗對象的不同點是:一組成員在一個星期前每人花50元看了一場足球比賽;而另一組成員每人同樣花了50元買了一張停車場的票。兩組的實驗結果有很大不同,看過足球比賽的人比另一組沒看比賽的人更不愿意去看歌劇,原因就是,看足球比賽和看歌劇這兩種活動的支出往往被消費者算在同一個賬戶中(例如娛樂賬戶)。

由于消費品種類的不同對網絡消費者行為的影響和對傳統消費行為的影響大致相同,文章就不做詳細闡述了。

(二)不同來源的收入導致不同的網絡消費行為

歐加利(O’Curry,1997)做了一個調查,要求調查對象對各種收入來源的重要性做出判斷,例如:足球比賽中贏得的賭金無關緊要,而退稅則很重要;在外面吃一頓算不了什么,房租更應引起足夠的重視。通過調查發現,人們按照認真和隨意兩種方式對資金來源和用途分類,人們在花錢時對錢的重視程度是與這筆錢來源的重要性相對應的。庫瑞曼(Kooreman,1997)的研究同樣支持上述觀點,他發現花費在孩子們衣服上的費用,在很大程度上受到發給孩子零花錢數目的影響,而并不受家庭其他收入因素的影響。

較實體店鋪而言,網絡商鋪優惠券,如淘寶店鋪優惠券、淘金幣、京東商城金豆、聚美優品現金券等,其成本更低、推廣更便捷。淘寶的很多店鋪日常都有優惠券,并在網頁的最顯眼處標示,通常消費者可以毫不費力的無限制領取;聚美優品的用戶每天可以通過“魔盒搖一搖”獲得5至20元不等的現金券;做游戲領取京東商城的金豆也成為很多京東用戶天天關注的任務。在網絡消費過程中,消費者會將不同類型和來源的收入,如網站贈送的優惠劵和自己的收入,分置在不同的心理賬戶:優惠劵賬戶和銀行賬戶,兩個心理賬戶中的貨幣不具有完全的替代性。對于大多數消費者來說,會人為地將網站贈送的100元優惠劵和辛苦工作掙來的100元區別對待,在調查中顯示,多數人第一時間會選擇花掉網站贈送的優惠劵,而對掙來的錢則會花費更多的時間進行尋找、比較、判斷。另外,意料之外的優惠劵也具有增加計劃外購買的作用,希爾曼、中本和拉奧(Heilman,Nakamoto,and Rao,2002)發現意料之外的優惠券使消費者多購買(種類上)或多花費(金錢上)了約12%。

(二)不同的存儲方式導致不同的網絡消費行為

由于經濟個體受到心理賬戶因素的影響,不同的收支分置于不同的心理賬戶,而且各賬戶間的資金流動受到人為的阻隔,消費者需要在每一個心理賬戶中積累足夠的流動性資產,才會進入該賬戶商品的消費市場。信用卡、余額寶等個人消費信貸的出現,使得原先被消費者人為劃分的心理賬戶通過銀行提供的實際信貸賬戶轉化為當前的消費,以釋解消費的流動性約束,可起到擴大網絡消費增長的作用。

普利萊克和西門斯特(Prelec and Simester,2001)曾做過一項實驗,對波士頓凱爾特人隊籃球賽門票進行拍賣。他們將參加實驗者完全隨機地分為兩組,要求一組參與者用現金付款,另一組參與者使用信用卡付款。對于同樣的物品,按理說兩組人的平均出價不會有顯著的差異。但是,實驗的結果卻表明使用信用卡付款的平均出價是用現金付款的兩倍。

在進行網絡消費時,余額寶使用的最明顯作用在于,使受到流動性約束的網絡消費者在支付時能夠忽視本應該存儲在銀行的活期或定期存款的流動性約束。通過項目調查發現,網絡消費過程中使用余額寶支付有兩個明顯的影響得到消費者的確認:①余額寶的支付過程淡化了購買花費的成本,被調查者表示如果使用銀行存款而不是余額寶支付價款后,他們能更為精確地記住花費的價錢;②支付寶賬單將多種商品的價錢加總到一塊,從而每件單個物品的價錢失去了凸顯性。

四、損失規避對網絡消費行為的影響

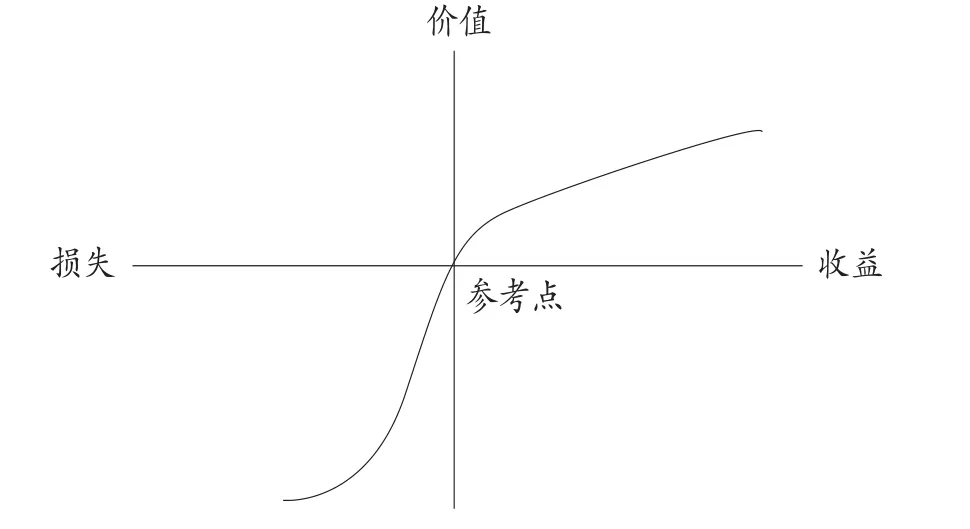

圖3 前景理論的價值函數

前景理論(Prospect Theory)是由卡尼曼和特維斯基(Kaneman and Tversky,1979)提出的。前景理論的基本概念是價值函數(見圖3),從個體決策的行為特征出發,相對于期望效用理論更準確描繪了決策者在不確定條件下的判斷和決策行為。根據圖3可以得到一些關于消費者決策行為的特性:(1)消費者在進行決策前將根據參考點將決策的后果分為收益還是損失;(2)消費者對于有收益的前景是風險厭惡的,而對于有損失的前景是風險偏好的;(3)收益變化的斜率小于損失變化的斜率,即消費者邊際損失比邊際收益敏感,損失一單位邊際的痛苦大于獲取一單位邊際的快樂。也就是說對于損失帶來的痛苦感覺在程度上要比獲利帶來的快樂感覺要強烈得多,即經濟行為主體有損失規避(Loss aversion)的傾向。換句話說,消費者對損失和獲得的敏感程度是不同的,消費者丟失100塊錢的痛苦大于消費者揀到100塊錢的喜悅。

這就可以很好的解釋在電商網站上,為什么很多商品明明貨源充足,卻讓你搶購并且標明倒計時——“距離優惠結束還剩4小時”?(即使4小時后又重置時間,變成距離優惠結束還剩24小時。)這是因為比起收益帶來的快樂,我們更在意損失帶來的不快樂。通過搶購和限時優惠營造的“稀缺感”,讓我們覺得如果不參與這個促銷,我們就失去了一次機會,而這種“失去感”激勵我們盡快迅速下單購買。

五、框架效應對網絡消費行為的影響

框架效應(Framing effects)是指一個問題兩種在邏輯意義上相似的說法卻導致了不同的決策判斷。當一個問題被以一種方式表達或設計時,人們會偏愛選項A,而當同一問題被以另一種方式表達時,人們卻偏愛選項B。框架效應的特殊重要性在于,它能夠解釋偏好反轉(preference reversal)現象為何會頻繁發生(Slovic and Lichtenstein,1983;Tversky,Slovic,and Kahneman,1990)。例如,比之將價格從20元降到18元,以“新低價”或“現在僅售18元”來表述降價,使用20元作為參考價格(reference price),并強調2元折扣,對消費者的購買刺激效果會更好。

研究者發現,很多時候,來自決策系統中的“損失厭惡”情緒是“框架效應”產生的潛在原因。當消費者感覺某一價格帶來的是“損失”而不是“收益”時,他們對價格就越敏感,原因是當衡量一個交易時,人們對于“損失”的重視要比同等的“收益”大得多。因此很多商家在網絡商品進行定價或促銷時,將之與“收益”而不是“損失”聯系在一起,來有效激勵消費者的消費行為。

此外,可將框架效應和心理賬戶結合起來,解釋不同的描述對網絡消費行為的不同影響。岡田(Okada)和一些研究者進一步發現,雖然同樣會產生“省錢效應”,但面對不同的折扣降價描述方式時,人們會有不同的內心體驗和消費決策。當折扣降價表現為“現金折扣”的描述方式時,折扣的錢可以用作其他另外的支出:當表現為“買一送一”的描述方式時,會使消費者認為雖然獲得了兩件商品,卻只花了一件商品的錢,當中的另一件商品是免費獲得的;當表現為“贈送購物券”的描述方式時,雖然是有所折扣優惠,但是由于需要消費者投入額外一部分預算外的現金才能把贈送的購物券兌現,這一過程增加了消費者的心理卷入,因而會使他們感到強迫性的購買體驗。

現在電商越來越多地將折扣方式描述為“滿1000減200”而不是“1000元后,打8折”,我們稱之為“滿減策略”。根據歐加利(O’Curry,1994)研究揭示,在購買消費時,當消費者面對不同形式的“省錢”策略時,他們會表現出不同的消費特點。當面對通過滿減策略的方式省下來的錢,例如滿1000減200,感覺自己已經付出了1000元(1000和800差異不大),然后又額外收獲了200元(200比起0差異很大),消費者會把200元看做“收益”,并把省下來的錢仍然放在該商品的心理賬戶消費預算中,也即多出來了一部分錢能用于購買該商品,再消費時也不會感到多花了錢。當面對通過直接打折的方式省下來的錢,例如一件1000元的商品打8折,花費800元就能買到,不會把省下來的200元錢看作是一筆額外收入,從而這200元就進入了總現金賬戶中,由于省下來的錢沒有轉化成消費預算,因此也不會促進更多的商品消費。

六、錨定效應對網絡消費行為的影響

對于網絡消費中的“尾數定價”也可以用錨定效應來解釋。通過觀察網絡消費產品的定價,我們可以看到很多產品的標價都是以9結尾的,例如299、399,而不是300或400。而無數的實驗也證明用尾數“9”來標價也確實會讓消費者覺得更便宜,這是一種隱性的錨定效應。錨定產生的原因是“歸類效應”,即我們傾向于對事物進行分類,以簡化世界。價格定位399容易讓消費者把商品分類到“300多元的東西”,而定價400容易將商品分類到“400多元的東西”。我們認知事物的大腦容量有限,導致我們不得不通過大量的分類來簡化事物,比如時間明明是連續的,但是我們仍分成了1小時、1天、1年等。對很多人來說,上一年12月31號晚11點59分59秒的意義和第二年1月1日0點0分0秒的意義完全不同,即使它們本質上沒有區別,只差了1秒。同樣,299元和399元雖然比300元和400元只差了1元,但是讓消費者通過自動歸到不同的類別中,從而引起不同消費感受。

[1]何明升.網絡消費:理論模型與行為分析〔M〕.哈爾濱:黑龍江人民出版社,2002.

[2]魏勇剛,蘇小玲.消費者心理賬戶中的心理效應研究〔J〕.消費經濟,2005(8).

[3]董志勇.行為經濟學〔M〕.北京:北京大學出版社,2005.

[4]尼克·威爾金森.行為經濟學〔M〕.北京:中國人民大學出版社,2012.

[5]D.Kaneman and A.Tversky.Prospect theory:An analysis of decision under risk〔J〕.Econmetrica,1979.

◇作者信息:蘭州財經大學經濟學院講師,研究方向:中國市場經濟理論與實踐、行為經濟學

◇責任編輯:張力恒

◇責任校對:張力恒

F063.2

A

1004-6070(2016)09-0077-04

蘭州財經大學科研項目(LQ201302)資助。