明代延綏鎮列女研究初探

馬綏鋒

摘 ? ?要: 列女是中國傳統社會存在的特殊女性群體。作者通過對《延綏鎮志》中記載的節婦、烈婦進行了統計與分析,說明明代延綏鎮列女群具有數量較少、軍烈屬多、更具獻身精神和剛烈之氣等特點,從中映射出明代邊鎮列女群的生存狀態和價值取向。

關鍵詞: 明代 ? ?延綏鎮 ? ?列女

1.明代延綏鎮列女群產生的背景

1.1明代—節婦烈女產生的高峰時代

女子品行端正、未嫁而能守節,為之貞;已嫁從一而終,夫死而不再嫁,謂之節;如遇強暴凌辱能夠以死相拒,或者夫死自盡殉身,則被譽為烈①。貞節觀作為一種穩定的價值、倫理道德觀念,在歷史上經歷從無到有,從寬到嚴,漸臻鼎盛的變化過程。劉紀華在《中國貞節觀念的歷史演變》中,將其分為三個時期:春秋至宋以前是貞節觀念之形成及寬泛時代;宋元明是急劇轉變及嚴格化的時代;清是宗教化的絕頂時代②。宋朝是我國性文化史上的轉折期,宋代理學家程頤以一句“餓死事極小,失節事極大”。一直影響著宋以后歷代封建王朝。進入明代后,理學經由朝廷的推崇而完全確立在思想領域的獨尊和壟斷地位,極力倡導婦女守節。可以說,中國婦女對“貞節”的崇尚在此時達到了登峰造極的地步。這可在下表的統計數字中得到證明。

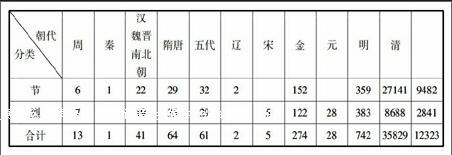

周代至清代歷代婦女節烈統計表

由上表③可以看出,明代婦女節烈人數激增,竟達35829人(未記載的當大有人在),其數量遠遠超過了以往的朝代,是以往朝代節烈婦女總數的29倍。這足以證明明代是節婦烈女產生的高峰時代。

1.2明政府的婦女貞節制度更趨嚴格化和規范化

1.2.1對婦女實施嚴厲的封建教育

明政府除沿用以前的女性教科書(如班昭的《女戒》,劉向的《列女傳》,唐太宗長孫皇后的《女則》)外,另頒布了一些新書,如明成祖仁孝徐皇后的《內訓》、呂坤的《規范》等。據胡蓮玉《<型世言>研究》統計,明代女教書籍幾近五十種。通過反復說教,以規范婦女的德行。

1.2.2對婦女節烈行為旌表制度化

明代開始,旌表制度遠比前代受到重視,歷朝皇帝在許多詔令中屢次重申此制度。在實際運作上,更是形成一套嚴密而規律化的制度。

洪武元年(1368年)下詔:“民間寡婦,三十以前夫亡守制,五十以后不改節者,旌表門閭,除免本家差役。”④朱元璋及其后繼者對節烈婦女的表彰都不遺余力,其旌表方式日趨規范,并成為一項治國之策。

延綏鎮亦受此影響,列女人數在明代出現激增之勢,是明之前列女總量(漢代1人,晉1人,宋2人)的28倍。

2.明代延綏鎮列女群的構成

明置延綏鎮,為明代九邊重鎮之一,實行邊兵之制。下屬四衛,分別為慶陽衛、榆林衛、延安衛、綏德衛,除慶陽衛在今甘肅境內,其余三衛皆在今陜北地區,主要包括今天的延安和榆林一帶。《明史·列女傳》序曰:“劉向傳列女,取行事可為鑒戒,不存一操……明興……乃至僻壤下戶之女,亦能以貞白自砥。其著于實錄及郡邑者,不下萬人,雖間有以文藝顯要之,節烈為多。”⑤正史列女傳中,記載的盡是守節教子的貞婦、抱著牌位成婚守節終身的貞女、為死去的夫婿殉節的烈婦。在《延綏鎮志》中,共記載了112位列女,由節婦80名,烈婦31名,孝婦1名構成。

2.1節婦

節婦主要是由死去丈夫、寡居在家,對已死去丈夫忠貞不貳、貞操自守,或者守節期間上侍奉姑翁,贍養送葬;中和睦妯娌家族,任勞任怨;下為夫家生養子女以繼宗嗣的婦女構成。這是延綏地區列女群的主體,共有80人,占總人數(112)的71.4%。

這些喪夫的寡婦,沒有勞動能力。對于有子女、姑嫜的節婦來說,要生存下來將異常艱難。然而,她們沒有退縮,而是憑著堅強的意志活下來。她們上奉養老,下撫子女,穩定了家庭,一定程度上有利于社會的安定,但是對她們來說,卻一直在痛苦中掙扎。

2.2烈婦

烈婦,是指那些以死亡(自殺或他殺)方式來保持貞操或表明名節的已婚婦女。《延綏鎮志·列女傳》評曰:“有明之令甲,凡婦人女子,能殉夫死者,皆得旌異之。”⑥《明史·列女傳》載有400名婦女(含集體殉節者),這400名婦女都是在明實錄和地方志中三萬余名符合表彰標準的模范婦女中篩選出來的,可以反映出明代節烈婦女道德的一般傾向。

這種風尚在一定程度上影響了延綏鎮婦女的生活,《延綏鎮志》共載有烈婦31人,占列女群總數的29.6%。她們雖未成為列女群的主體,但數目亦算不少。

3.明代延綏鎮列女群的特點

3.1數量較少

《明史·列女傳》記載的400名婦女中,延綏鎮無一人。《延綏鎮志》共記載節婦烈女112人,其相對于明代地方產生的36000名龐大的列女群體看,可以說是鳳毛麟角。

與同時代其他地區相比。如明代徽州僅歙縣一個縣,就有710婦女受到旌表。明代《兗州府志·列女傳》記載了260多位貞女烈婦。明代云南亦處邊疆,但僅節婦就記載有634人。通過與這些地區的對比,延綏鎮列女數量相對少的特點則愈明顯。

3.2軍屬、烈屬占較大比例

《延綏鎮志》載:“明制延綏三衛各設千戶所,一所統百戶所十,每百戶所百戶一員。總旗二、小旗十,領軍一百名,地一百余分,以三分守城,七分屯種。”⑦“明會典經制官兵五萬五千三百七十九員名。”⑧在這種軍事編制之下,延綏鎮便有大量軍隊駐防,且衛所將士多為外省調入,普通士兵調防時帶有家眷。

延綏鎮在明代自始至終就戰亂不斷,先是明中前期乃蒙漢交戰之地,后又是明末農民起義發源地。這些駐軍便是抵抗蒙古入侵,圍剿農民起義軍的主力。有戰爭就有傷亡,因此,在這里就產生一批出身軍屬和烈屬的節烈婦女,且占較大比重。

據統計,明代延綏鎮列女群中,75人為軍屬(共計112人)。節婦中52人為軍戶,烈婦有23人為軍戶,可以看出軍烈屬節烈婦女是延綏地區列女群的主體。

3.3充滿獻身精神和剛烈之氣

邊地豪俠尚武風氣濃厚,再加之這些軍屬、烈屬因為受到軍人家庭的影響,性格要比其他類型家庭中的女性更堅強。在丈夫去世后,她們或殉夫或以柔弱的女性之肩挑起家庭的重擔,嘔心瀝血,敬老育幼。如榆林衛武舉田畬妻史氏,“家貧無依,藜藿亦不充也,然撫幼女守節”⑨;“張五倫妻連氏,倫亡,有遺腹。家貧甚恒,數米而炊……紉針自食,扶老育幼”⑩。她們這種堅韌不拔、與苦抗爭的生活態度,更體現了邊鎮婦女崇高的獻身精神。

更有一些婦女在賊寇入侵時,不屈服于淫威,勇于斗爭。如吳伯裕妻王氏,“聞賊至,以石自碎其首,未絕,復投繯死”{11}。她們無疑是婦女中的勇者,顯示了北方邊鎮地區婦女特有的不畏強暴勇于斗爭的剛烈之氣。

中國古代對女性貞節的要求在明代卻達到登峰造極的地步。明朝政府極力鼓吹“餓死事小,失節事大”的倫理綱常,使得明代節烈婦女的人數遠遠超過以往朝代。延綏鎮這一邊陲之地,產生了一批節婦烈婦。這一列女群除具有明代列女群的共同特點外,還呈現出了數量較少、軍烈屬占較大比重、充滿自我犧牲精神和剛烈之氣的邊鎮特點,從而反映了明代邊鎮列女群的生存狀態和價值取向。

注釋:

①曹大偉.中國歷史上貞節觀念的變遷.中國史研究,1991(2):140.

②劉紀華.中國貞節觀念的歷史演變.引自高洪興編.《婦女風俗考》,第515頁.

③參見董家遵.歷代節烈婦女的統計.引自高洪興編.《婦女風俗考》,第578頁.

④《明會典》卷79.《旌表》,第457頁.

⑤《明史》卷301,列傳189,列女一,第7691頁.

⑥⑧[清]譚吉璁:《延綏鎮志》卷4,《人物志·列女》,齊魯書社,第436,439,289頁.

⑦⑨⑩{11}[清]譚吉璁:《延綏鎮志》卷2,《人物志·列女》,齊魯書社,第301,433,436,439頁.

參考文獻:

[1][清]譚吉璁.康熙延綏鎮志6卷[M].濟南:齊魯書社,1996.

[2][清]張廷玉.明史[M].北京:中華書局,1974.

[3][漢]劉向.列女傳[M].遼寧:遼寧教育出版社,1998.

[4]高洪興.婦女風俗考[M].上海:上海文藝出版社,1991.

[5]王傳滿.明清節烈婦女研究綜述[J].廣播電視大學學報,2008(3).

[6]杜芳琴.明清貞節的特點及其原因[J].山西師大學報,1997(4).