“軸對稱”教學紀實與評析

張文靜 李偉榮

教學內容:人教版小學數學四年級下冊P82。

教學目標:

1.通過看一看、數一數的活動,進一步認識軸對稱圖形和對稱軸,探索軸對稱圖形的對稱點與對稱軸之間的關系。

2.通過觀察、操作等活動,能在方格紙上補全一個軸對稱圖形。

3.讓學生在探索的過程中進一步增強動手操作能力,發展空間觀念,培養審美觀念和學習數學的興趣。

教學重點:探索軸對稱圖形的對稱點與對稱軸之間的關系。掌握補全軸對稱圖形的方法。

教學難點:探索對稱圖形對應點特點,能準確地在方格紙上畫出軸對稱圖形的另一半。

教學流程:

一、課前交流,激發興趣

師:同學們,課前我們來做個數學游戲。它曾經是美國哈佛大學的測試題(出示題)。同學們仔細觀察,前幾幅圖有什么特點?

生:我發現它們都是對稱的。

師:那么在空白處我們接下來應該填什么樣的圖形呢?

生:填一個正6和一個反6。因為前面幾個圖形是正1和反1,正2和反2……所以空白處應該是正6和反6。

師:你很善于觀察,發現了圖形對稱的規律,現在我們開始今天的學習。

二、復習導入。回顧舊知

師:我們在二年級的時候學習過軸對稱圖形,請大家回憶一下什么是軸對稱圖形,并舉個生活中的例子。

生:把一個圖形沿著一條直線對折,兩邊完全重合,這樣的圖形就是軸對稱圖形。比如黑板的形狀是軸對稱圖形。比如課桌的形狀是對稱的。(學生舉例。)

師:生活中有很多物體的形狀是軸對稱圖形,那么這節課我們就在原來的基礎上,深入地研究軸對稱圖形。(板書課題:軸對稱。)

三、實踐反思。探究新知

1.學畫軸對稱圖形的對稱軸。

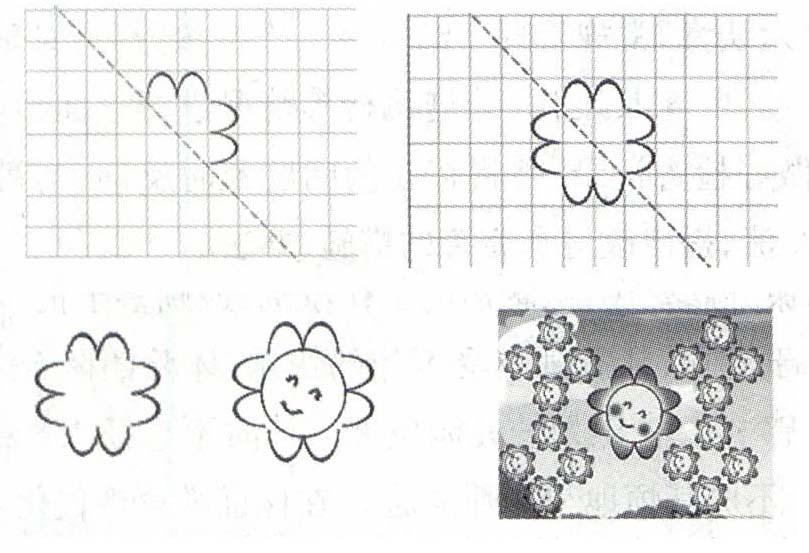

師:這些是生活中常見的軸對稱圖形,接下來請你們嘗試著畫出它們的對稱軸。

(學生訂正。)

師:現在我們隱去它們的顏色和圖案,再來看看,這些圖形又有幾條對稱軸?(課件:由圖案過渡到圖形。)

師:由此看來,有的圖形只有一條對稱軸,而有的圖形不只一條對稱軸。

2.探究軸對稱圖形的性質。

師:通過你的感覺來判斷,它是不是軸對稱圖形?你是怎么知道的?

生:沿著對稱軸對折、兩邊完全重合。

師:真善于運用。你是利用已有的軸對稱圖形的概念來進行判斷。在軸對稱圖形中,有很多像A和A′這樣的點,給它們取個名字,你想叫什么呢?

生:對稱點。

師:為什么?

生:因為在這個軸對稱圖形中,點A和點A′沿對稱軸對折后,能夠完全重合。

師:是這樣嗎?老師將屏幕上的圖形按比例縮小了。(在半透明紙上用紅筆標出這兩個點,沿對稱軸對折。)同學們看,這兩個點怎么樣了?兩邊的圖形呢?

生:重合了。

師:由此證明,剛才同學們的想象、猜測是正確的。就像同學們說的那樣,數學上把對稱圖形中沿對稱軸對折,能夠完全重合的點叫對應點。下面我們就從軸對稱圖形中最基本的對應點人手做進一步的研究。

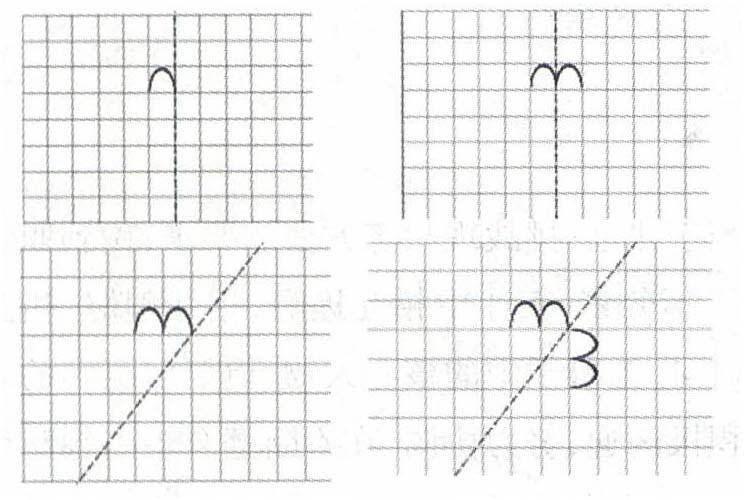

師:在研究圖形與幾何的時候經常會用到格子圖,它便于我們觀察和研究。我們把小松樹放到格子圖中,研究一下對應點有什么特點。

師:拿出你的格子圖,你能嘗試著找出幾個小松樹的對應點嗎?想一想你可以怎樣找,再數一數、畫一畫,觀察這些對應點有什么共同的特點,把你的發現在小組中說一說。(出示學習要求,學生自主探索,小組交流。)

生1:我是用對折的方法找到點B的對應點B′的。

生2:我找的點B、點B′和他的位置不同,方法也不一樣。我是用數格子的方法找到點B和它的對應點B′的。我是這樣找的:先確定了點B,從點B向右數了2個格子就到了對稱軸;再從對稱軸開始向右再數2個格子,就找到了B′。

生3:我也用數格子的方法找的。我先從點C向右數了1個格子到了對稱軸;我又從點C′開始向左數了1個格子也到了對稱軸。還對折驗證了一下。

師:為同學們點贊,你們不僅表達流利,還很嚴謹。同學們找到了這么多對應點,觀察一下這些對應點,你有什么發現?

生:A點到對稱軸的距離是3小格,A′點到對稱軸的距離也是3小格,對應點到對稱軸的格子數量是相等的,我發現對應的兩個點到對稱軸的距離是相等的。

師:他是抓住了兩點到對稱軸的格子數量來研究發現的,誰的發現也是這樣的?(進行有效反饋。)還有別的發現嗎?

生:把對應點連起來,我發現這些連線都跟對稱軸垂直。

師:是這樣嗎?大家看看屏幕。(對應點連線,借助格子圖感知。)的確,對應點連線垂直于對稱軸。對應點到對稱軸的距離就是指從對應點到對稱軸的垂線段長度。

師:就像同學們發現的那樣,當A與A′點到對稱軸的距離相等,同時,它們的連線與對稱軸互相垂直,我們就說A與A′點是這個對稱圖形的一組對稱點。你還能找到其他對稱點嗎?(學生進行匯報。)

師:剛才同學們找到了很多組對稱點,也就是說任意一點都可以找到它的對稱點。那么由這些密密麻麻的對應點所連成的線段呢?

生1:由對應點連成的線段也是對應的。

生2:在對稱圖形中,對應點是對稱的,它們所連成的對應線段也是對稱的。

師:研究對稱圖形的對應線段時,不僅要考慮到長度,還要注意形狀。我們再來看,由這些線段所圍成的圖形呢?

生:都是軸對稱圖形。

師:你們由對稱點想到了線段,由對稱線段想到了對稱圖形。你們太了不起了!現在就拿起這個圖形,我們再次感受一下這些點、線、形沿對稱軸對折完全重合。(課件演示。)

師:我們借助于方格圖,通過尋找對稱點,再由點到線、到形,層層深入,共同去思考、去推理、去證明,總結發現了軸對稱圖形的特點是:對稱點到對稱軸的距離相等。(板書。)

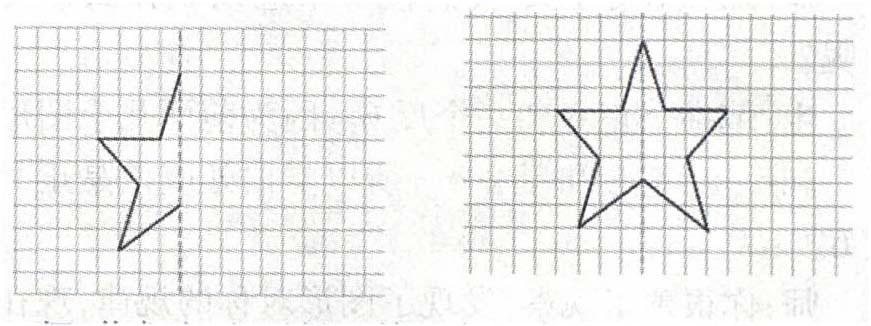

3.補全軸對稱圖形。

師:同學們不僅發現了軸對稱圖形的這個特點,而且在這個過程中還掌握了一種科學嚴謹的數學研究方法。接下來,我們就用軸對稱圖形的這個特點來解決一個實際問題。(課件出示例2。)想象一下,完整的這個圖形應該是什么樣呢?

生:是個五角星。

師:你能把這個軸對稱圖形補全嗎?大家動手試一試。(生展示交流。)

師:你們怎么畫得又快又好?

生:我是先畫出這些點的對稱點,最后把它們連起來。

師:你們在畫的時候,其實都是先找到這幾個點,為什么就單單找了幾個對應點呢?

生:這些對應點都在端點,找準了,就可以畫得又快又準了。

師:對呀,它們是這個圖形的關鍵點。找到關鍵點,定準了它們的對應點,最后就可以連點成形了。(板書:找關鍵點——定對稱點——連點成形。)

四、靈活應用,拓展延伸

師:通過動手實踐,你們歸納出了補全軸對稱圖形的好方法,下面就應用這個好方法,我們再來畫一畫。(學生完成數學書P84做一做2,展示交流畫法。)

師:看來,同學們已經掌握了補全軸對稱圖形的方法。下面給你們來一個挑戰,你能畫出這條弧線的對稱圖形嗎?

生:能。

師:誰到前面指一指?(生指畫。)

師:看,是這樣嗎?(課件出示。)再看,我們換一條對稱軸,它們兩個的對稱圖形在哪兒呢?(生指畫。)

師:對嗎?再變,它的對稱圖形在哪兒呢?你來指一指,注意看他的手勢。(生指畫。)

師:老師把它進行了裝飾。

師:正是因為生活中有很多的軸對稱現象,才將我們的生活裝扮得更加美麗,老師就把這些花朵送給你們,希望你們就像美麗的鮮花一樣在陽光下茁壯成長。

評析:

張老師的這節課依托學生的認知經驗,以精巧的數學活動為載體,促進了學生對軸對稱圖形的性質、特征及其應用的自主建構,體現了學生的數學學習過程是生動的、主動的、富有個性的過程。在學生去經歷、去發現、去再創造的活動過程中,教師因學活教,順學而導,突出了對學生空間觀念這一數學核心素養的培養。

一、關注已有經驗,在喚醒中發展空間觀念

這節“軸對稱”是教材改版后新增的教學內容,是二年級學習的簡單軸對稱知識的延伸。張老師充分挖掘教材資源,通過課前挑戰哈佛大學的測試題,喚醒學生對學習過的軸對稱圖形的認知,激發學生的學習興趣。教師深知數學概念的掌握要建立在生活經驗和認知經驗的基礎上。教師借助學生的生活經驗,通過觀察、書空畫軸感知生活中的對稱現象,而后舍棄各個實物圖中非幾何屬性的因素,抽象出平面圖形,進而完成畫對稱軸的自主學習,這樣的設計能體現將生活經驗提煉為數學概念的過程,突出本節課研究的對象是圖形,在激活經驗中發展了學生的空間觀念。

二、關注探究體驗。在建構中發展空間觀念

為了深化學生對軸對稱圖形特征的認識和理解,教師設計了折一折、找一找、畫一畫、連一連等層層深入的探究體驗活動,使學生經歷“感知對稱——探究對稱——理解對稱”的過程,知識建構層層深入。教師教學重點找得準、落得實,策略有效。例1的教學是本節課的重點。教師引導學生在“怎樣判斷一個圖形是否是軸對稱圖形”問題的思考下,自主進行方法的遷移,利用對折,發現點重合,引出對稱點的教學。再讓學生從圖中尋找到更多組對稱點,學生在多維的找對稱點的方法的碰撞交流中,感知對稱點的連線與對稱軸互相垂直,在明晰對稱點到對稱軸距離概念的基礎上,探究得到“對稱點到對稱軸距離相等”這一重要性質特征,并進行了有效升華。教師引導學生進一步探究發現,對稱圖形上每一個點都可以找到它的對應點,這些點的連線是對稱線段,由對稱線段圍成的圖形是對稱圖形。這樣由點到線、到形,層層深入,加深學生對于軸對稱圖形特點的認識,并且利用在頭腦中想象圖形沿著對稱軸對折,兩部分完全重合的過程,培養了學生空間距離感和方位感,以此提升學生的空間觀念。

三、關注遷移拓展,在應用中發展空間觀念

軸對稱是“圖形與幾何”領域中圖形與轉換中的重要內容,發展學生的空間觀念也是本節課的一個重要目標。張老師不僅在新知的建構中發展學生的空間觀念,更注重學生在知識的遷移和應用中發展空間觀念。首先,教師在補全對稱圖形的知識應用中發展了學生的空間觀念,抓住關鍵對應點進行畫法的優化。其次,借助做一做中的基礎題目,有效地落實了知識目標。最后,教師進行了思維層次更高的空間想象能力的引領和培養。教師引導學生一邊想象,一邊書空畫出一段弧線的以豎直方向為對稱軸的軸對稱圖形,一組弧線,兩組弧線以左、右傾斜45°不同方向為對稱軸的軸對稱圖形,最終形成了美麗的花朵,引發學生對對稱美的關注和感知,把對學生空間觀念素養的培養推向高潮。前一次任務的順利完成恰恰是下一次挑戰性任務的開始,使學生的空間觀念在不斷的思維挑戰中得到發展和升華。

編輯/宋宇