大數據技術在5G套餐潛客模型中的研究

戴怡文

摘? 要:數理統計是大數據分析和應用的基礎,大數據應用已經融入各行各業。對于通信公司的5G套餐潛客模型的研究就是大數據應用的一個實例。5G套餐潛客模型主要針對5G套餐潛客進行識別,根據客戶套餐情況,分析其行為特征、洞察消費趨勢,并結合當前5G資費產品庫對客戶進行識別,以滿足客戶實際需求,提供更優服務體驗,助力5G套餐遷轉發展戰略實施。

關鍵詞:數理統計? ?大數據應用? ?5G套餐? ?潛客模型

中圖分類號:TP311? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2021)07(b)-0007-03

application of Big Data technology in 5G Package Potential Customer Model

DAI Yiwen

(Shanghai University of Medicine & Health Sciences, Shanghai, 201318? China)

Abstract: Mathematical statistics is the basis of big data analysis and application, and big data application has been integrated into all walks of life. The research on 5G package potential customer model of communication company is an example of big data application. 5G package potential customers model is mainly used to identify 5G package potential customers, analyze their behavior characteristics and insight into consumption trends according to the customer package situation. and identify customers in combination with the current 5G tariff product library, so as to meet the actual demands of customers, provide better service experience and help the implementation of 5G package migration and development strategy.

Key Words: Mathematical statistics; Big data application; 5G package; Potential customer model

數理統計是數學的一個分支,分為描述統計和推斷統計。它以概率論為基礎,研究大量隨機現象的統計規律性[1]。描述統計的任務是搜集資料,進行整理、分組,編制次數分配表,繪制次數分配曲線,計算各種特征指標,以描述資料分布的集中趨勢、離中趨勢和次數分布的偏斜度等。推斷統計是在描述統計的基礎上,根據樣本資料歸納出的規律性,對總體進行推斷和預測。

大數據價值創造的關鍵在于大數據的應用,隨著大數據技術飛速發展,大數據應用已經融入各行各業[2]。大數據產業正快速發展成為新一代信息技術和服務業態,即對數量巨大、來源分散、格式多樣的數據進行采集、存儲和關聯分析,并從中發現新知識、創造新價值、提升新能力[3]。我國大數據應用技術的發展將涉及機器學習、多學科融合、大規模應用開源技術等領域。

數理統計是大數據分析和應用的基礎,對于通信公司的5G套餐潛客模型的研究就是大數據應用的一個很好的實例[4]。

1? 5G套餐潛客模型

1.1 模型目標

該模型主要針對5G套餐潛客進行識別,根據客戶套餐情況,分析其行為特征、洞察消費趨勢[5]。再結合當前5G資費產品庫對客戶進行識別,以滿足客戶實際需求,提供更優服務體驗,助力5G套餐遷轉發展戰略實施[6]。

1.2 模型算法

該模型提出了一種獨立的算法,稱為樣本模型法,即根據辦理5G套餐客戶行為建模,適用于辦理5G套餐客戶達到一定規模的情況。

通過構建5G套餐各檔次客戶識別模型,探索確定各套餐檔次的正樣本特征,建立模型,預測客戶潛在辦理5G套餐檔次,比較客戶辦理各檔位套餐的概率,按排名得到最優適配唯一檔位。建模步驟如下。

1.2.1 樣本選擇

正樣本:T月正常在網并生效5G套餐(5個檔次)且T-1月為4G套餐的客戶。

負樣本:T-1月正常在網且未辦理5G套餐的客戶。

各省可根據套餐生效機制自主調整樣本范圍。

1.2.2 特征選擇

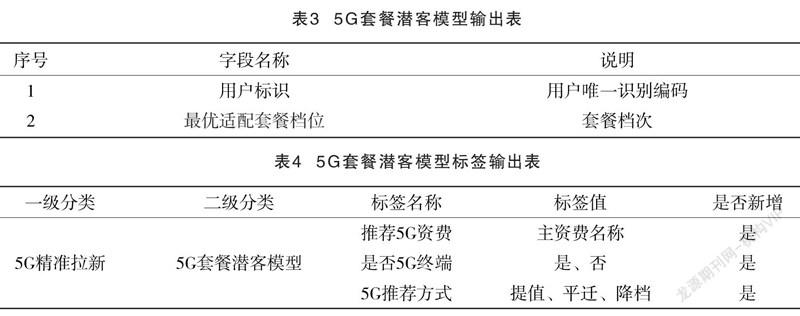

選用客戶基本信息、終端信息、穩定度相關評估指標、消費能力評估指標等四大類別,進而評估客戶辦理5G套餐傾向,具體情況見表1。

1.2.3 算法選擇

對各檔客戶使用xgboost算法、決策樹、邏輯回歸算法,可根據查全率及查準率進行比較,選用各檔最優算法。

1.3 模型輸入

模型輸入具體情況見表2。

1.4 模型輸出

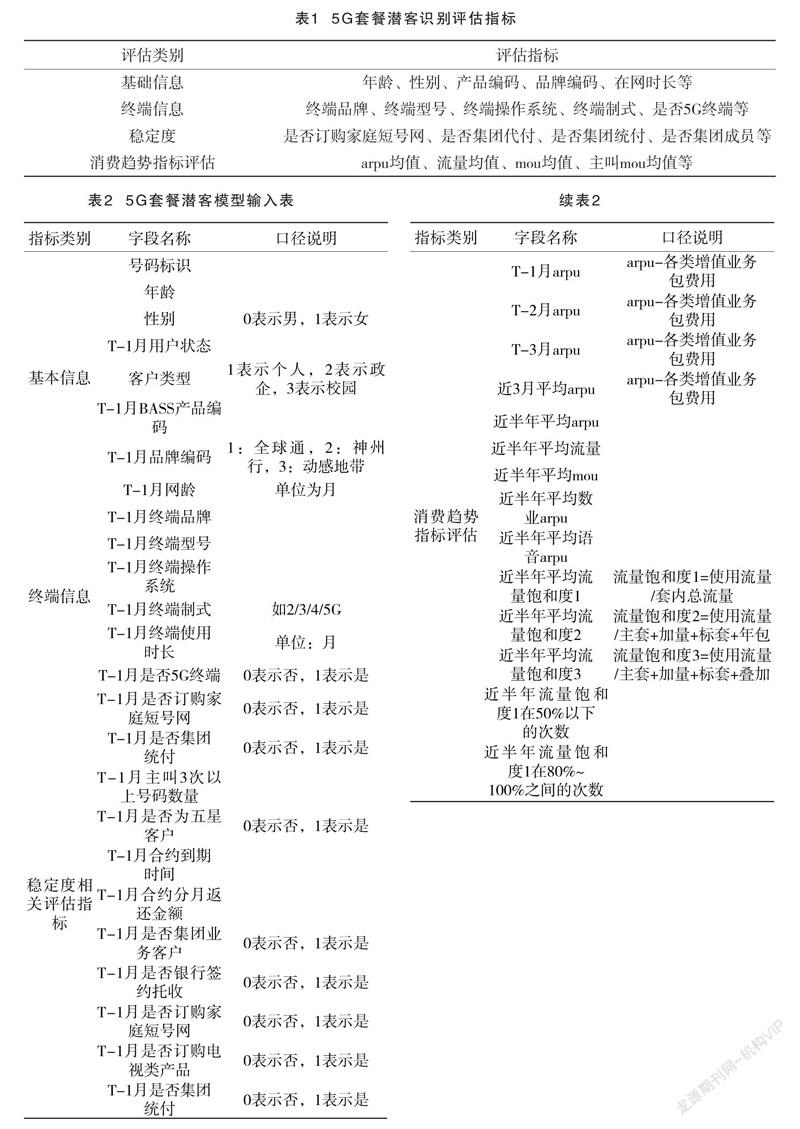

模型輸出具體情況見表3。

1.5 應用場景

(1)該模型輸出結果適用于全量客戶產品適配推薦的各類場景,包括使用不足的資費歸位服務關懷、使用活躍的產品升艙推薦和新入網用戶的資費使用培養等。

(2)選擇目標用戶推送至IOP開展營銷活動,針對不同角色和不同任務(到店、未到店、專項)提供相應的營銷獲客能力。

1.6 標簽輸出

5G套餐潛客模型可提供如下新增標簽,各省可根據實際情況對標簽庫進行擴充,具體情況見表4。

2? 結語

使用樣本模型法的5G套餐潛客模型,可以比較準確地預測客戶潛在辦理5G套餐的檔次,比較客戶辦理各檔位套餐的概率,但該模型適用于辦理5G套餐客戶達到一定規模的情況。今后還可探索一些其他的模型,比如5G終端潛客模型。

參考文獻

[1] 高峰,劉緒慶,姜紅燕,等.概率論與數理統計[M].南京:南京大學出版社,2019.

[2] 盤和林,鄧思堯,韓至杰.5G大數據[M].北京:中國人民大學出版社,2021.

[3] CICIOGLU M.Performance Analysis of Handover Management in 5G Small Cells[J].Computer Standards & Interfaces,2021,75:103502.

[4] 李福昌.2021年5G發展六大趨勢預測[J].通信世界,2021(1):20-21.

[5] 龔達寧,王雪梅,曹磊.全球5G商用發展及趨勢展望[J].信息通信技術與政策,2020(12):7-10.

[6] WU Y,MA Y,DAI H N,et al.Deep Learning for Privacy Preservation in Autonomous Moving Platforms Enhanced 5G Heterogeneous Networks[J].Computer Networks,2020,185(7):107743.