新型城鎮化背景下西部偏遠山區義務教育的分布格局與調整對策

——以甘肅省靜寧縣威戎鎮為例

焦煒,焦玲玲

(1蘭州大學教育學院,甘肅 蘭州 730000;2西北師范大學知行學院 甘肅 蘭州 730070)

圖1 1990-2012年靜寧縣威戎鎮小學學生數量變化

?

新型城鎮化背景下西部偏遠山區義務教育的分布格局與調整對策

——以甘肅省靜寧縣威戎鎮為例

焦煒1,焦玲玲2

(1蘭州大學教育學院,甘肅 蘭州 730000;2西北師范大學知行學院 甘肅 蘭州 730070)

本文以甘肅省靜寧縣威戎鎮為例,系統分析了“撤點并校”對西部偏遠山區義務教育的影響和帶來的突出問題,分析了新型城鎮化背景下農村人口流動的基本趨向和義務教育的空間分布格局,在此基礎上提出了新型城鎮化背景下優化農村義務教育布局的基本對策。

新型城鎮化 西部偏遠山區 義務教育 布局調整

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2016.10.005

一、引言

近十余年來,隨著我國城鎮化進程的不斷加快和農村剩余勞動力轉移規模的不斷擴大,進城務工人員隨遷子女逐年增加。加之農村人口出生率持續降低,導致農村學齡人口數量日益減少。在此背景下,國務院于2001年5月下發了《關于基礎教育改革與發展的決定》,要求優化農村教育資源配置,全面提高中小學教育的投資效益和教育質量。然而,由于許多地方政府對國家政策存在理解和認識上的偏差,在農村義務教育布局調整實踐中片面追求調整速度和規模效益,采取“指標化”和“一刀切”的做法,導致農村義務教育布局在許多地方演變為不切實際的“撤點并校”運動。21世紀教育研究院2012年發布的《農村教育布局調整十年評價報告》指出,在21世紀初的10年里,我國農村初中減少過萬所,減幅達1/4,小學減少近23萬所,減幅達52%,幾乎每小時就要消失4所學校[1]。隨著農村學校和教學點的消失,農村學生的求學之路變得異常艱難而遙遠,并導致了新一輪的輟學問題。統計數據顯示,我國小學輟學率在2011年已上升至8.22‰,意味著每年約有80~90萬農村小學生輟學[2]。而由撤點并校所引發的校車事故頻發、山區學生上學路途變遠、農村家庭教育費用增加、寄宿制學校軟硬件設施不配套等突出問題,已引起了社會各界的高度關注。我國西部地區自然條件較差,偏遠山區分布廣泛,社會經濟落后,城鎮化水平低,基礎設施與公共服務嚴重不足。與經濟發達、城鎮化水平較高和交通條件較好的平原地區相比,撤點并校對西部偏遠山區農村義務教育帶來的負面影響更為突出和嚴重。

新時期,我國農村義務教育發展面臨新的形勢和背景。表現在:一是國家暫停農村義務教育學校撤并,反思近十余年來農村學校撤并帶來的突出問題以及規范農村義務教育學校布局調整,將是目前和未來我國農村義務教育發展面臨的迫切任務和重要議題;二是我國對城鎮化戰略已做出重大調整,全面推進以“大中小城市、小城鎮、新型農村社區互促共進和協調發展”的新型城鎮化,將是我國城鎮化戰略的基本目標和方向。在此背景下,分析西部偏遠山區農村義務教育發展現狀及面臨的突出問題,分析新型城鎮化背景下人口流動趨向、義務教育空間分布格局和優化調整的基本對策,對指導我國西部偏遠山區義務教育有序調整、合理布局和健康發展具有極為重要的理論和現實意義。

二、靜寧縣威戎鎮義務教育布局現狀及面臨的突出問題

靜寧縣地處黃土高原丘陵溝壑區,地形復雜多樣,主要地形包括葫蘆河流域河谷川地、河谷盆地、丘陵坡地和梁峁地,有大小梁峁1098個。境內山系以葫蘆河為界,東側系六盤山分支,西側為華家嶺余脈。威戎鎮地處甘肅省靜寧縣中部,地名源于“威震西戎”、“威懾西戎騷擾”之意。威戎鎮轄17村93社,全鎮總人口3.1萬人,總面積97平方公里,耕地總面積6.2萬畝。全鎮大部分地域位于葫蘆河及甘渭子河流域交匯地帶,農業生產條件相對較好。近年來,威戎鎮立足資源優勢,積極調整產業結構,鄉鎮企業和小城鎮建設得到較快發展。2012年,全鎮工農業總產值1.3億元,財政收入477萬元,農民人均純收入3780元。

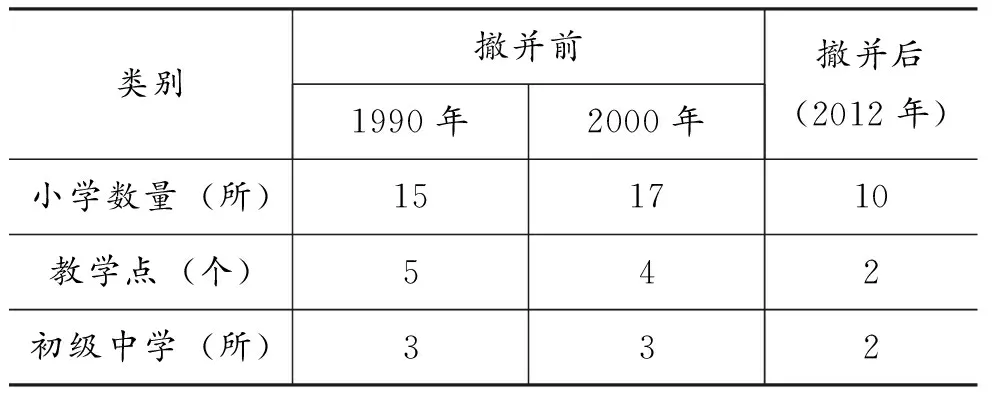

(一)威戎鎮“撤點并校”狀況

近十余年來,伴隨“撤點并校”力度的不斷加大,威戎鎮義務教育學校數量大幅度減少。1990年,全鎮有初級中學3所,小學15所,教學點5個,基本上每個行政村有一所小學。1990~2000年,在全國義務教育工程和“希望工程”的資助下,全鎮又增加兩所小學,小學數量達到17所。近十余年來,全鎮義務教育撤點并校力度不斷加大,共撤并初級中學、完小和教學點11所(個),其中撤并初級中學1所,小學7所,教學點3個。撤并后小學數量由2000年的17所減少到2012年的10所。總體來看,威戎鎮撤點并校主要集中在小學,全鎮完小和教學點撤并總數達10所,占義務教育學校撤并總數的90.9%。同時,威戎鎮在小學撤并中采取了整體撤并、小學變教學點等多種模式。

表1 靜寧縣威戎鎮中小學撤并概況

表2 靜寧縣威戎鎮農村教學點撤并概況

(二)威戎鎮“撤點并校”帶來的突出問題

農村義務教育布局調整,是我國快速城鎮化背景下優化教育布局的基本趨勢。威戎鎮義務教育布局調整在整合教育資源、提高辦學效益、緩解農村學校師資緊缺狀況等方面取得了明顯效果,但也帶來了以下突出問題。

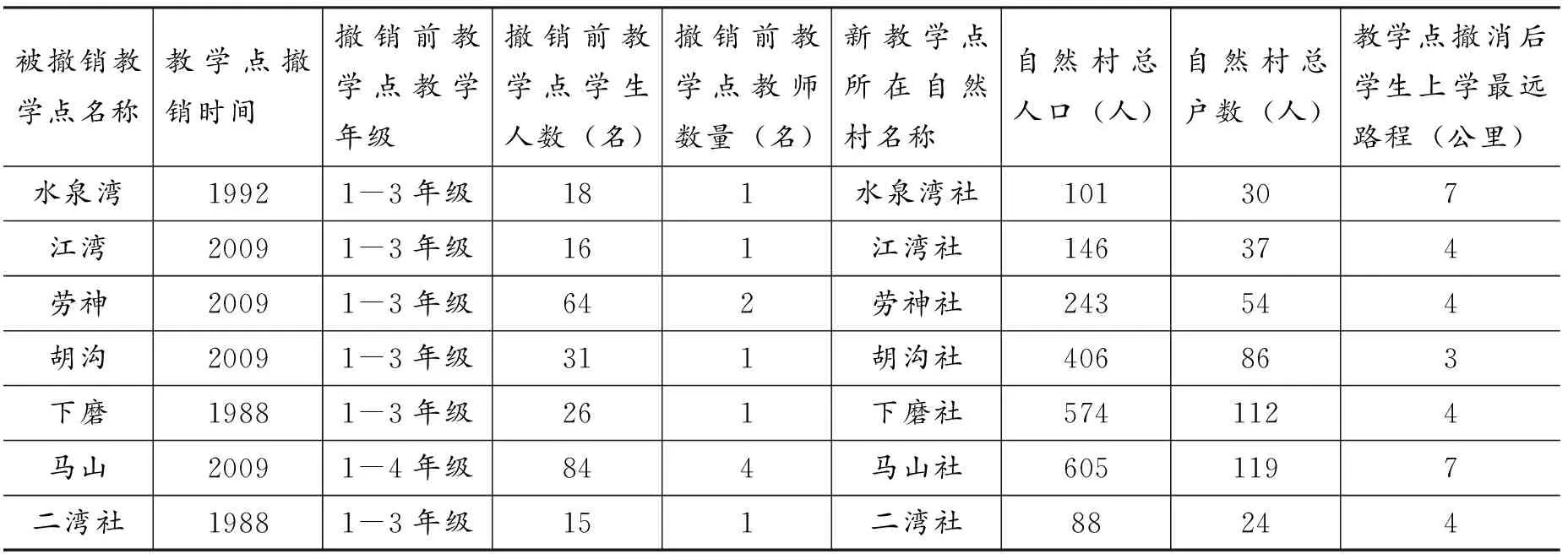

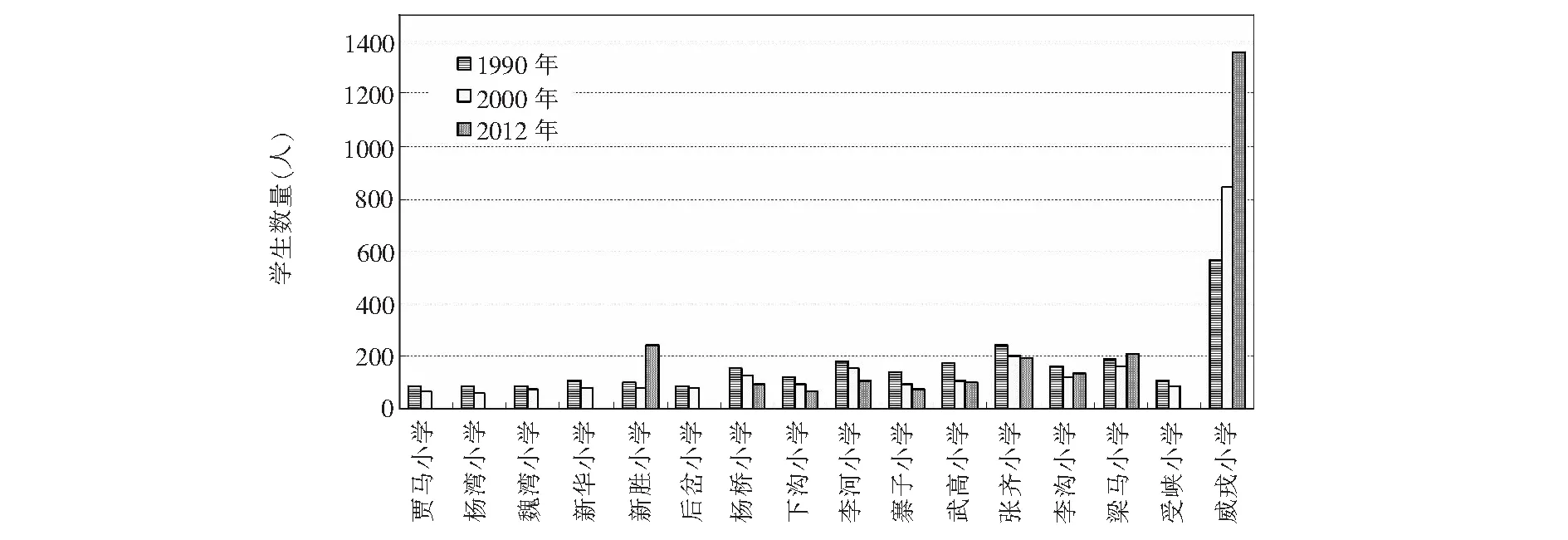

1.學校撤并與學生數量變化嚴重脫節,撤點并校導致學生上學路途變遠。威戎鎮義務教育撤點并校主要集中在小學。從學生數量來看,威戎鎮小學學生數量在1990年、2000年和2012年分別為2615人、2437人和2586人,變化幅度不大。1990~2000年學生數量僅減少6.81%,2000~2012年學生數量增加6.11%,而2000~2012年全鎮小學數量減少幅度達41.18%,遠高于1990~2000年學生數量的減少幅度,更不符合2000~2012年學生數量增加的趨向。問卷調查顯示,大規模的學校撤并,使學生特別是低齡學生的上學路途明顯變遠。如新華小學、馬山小學和楊灣小學在并入新勝小學后,導致新華村、馬山村、楊灣村的學生上學路程顯著增加,其中最遠的學生上學路程達7公里。水泉灣和馬山兩個教學點被撤并后,1-3年級的低齡兒童不得不到7公里以外的學校上學。由于威戎鎮許多村莊位置偏遠、交通落后,學生上學路途的安全隱患也顯著增加。

圖1 1990-2012年靜寧縣威戎鎮小學學生數量變化

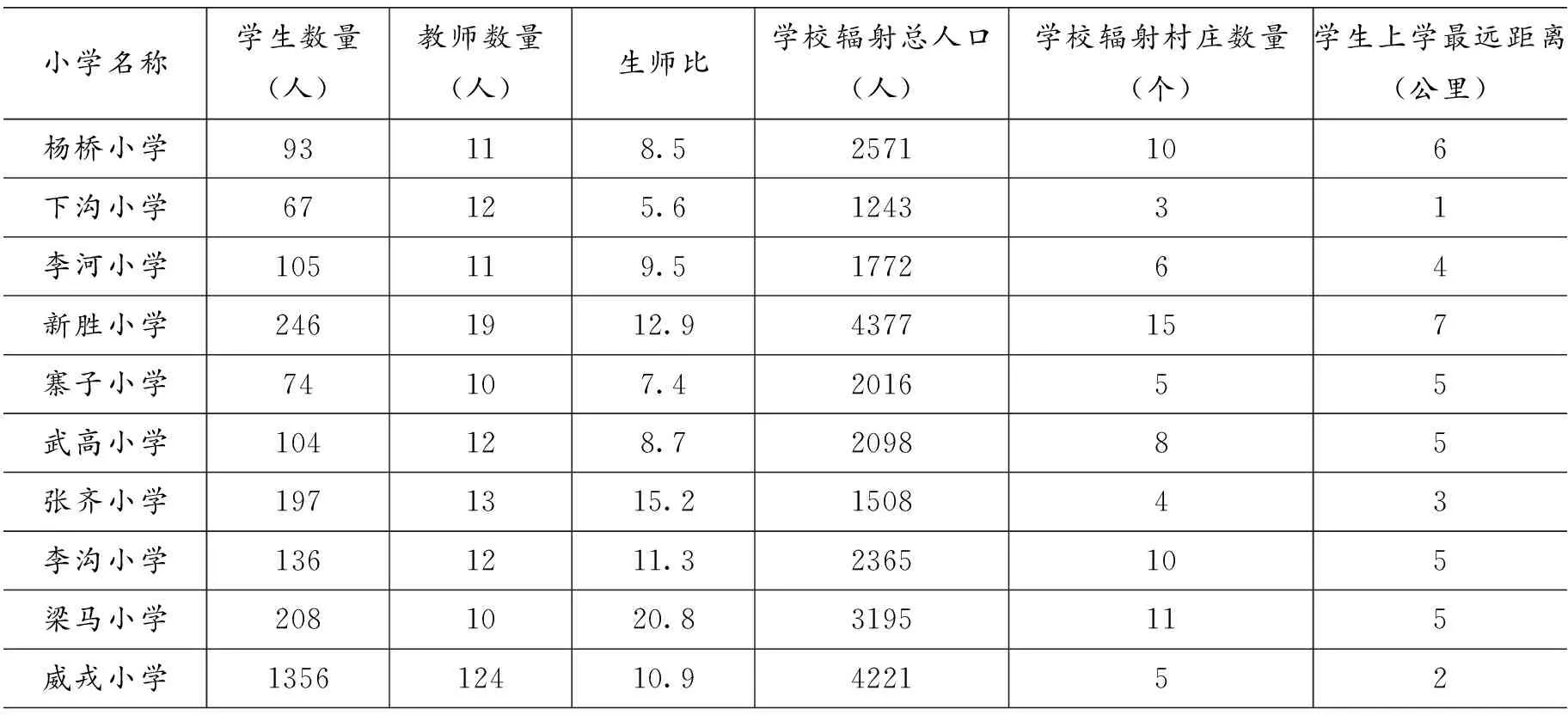

2.撤點并校催生巨型學校和大規模班級,給學校教學管理帶來諸多挑戰。威戎鎮撤點并校帶來的另一個突出問題,是巨型學校和大規模班級產生,以及學校規模的巨大差異。由于撤點并校往往將數個學校撤消后并入另一個學校,導致學校學生規模和班級規模明顯增大。巨型學校和大規模班級的產生,給學校教學管理帶來諸多問題和挑戰。調查數據顯示,威戎鎮規模最大的小學(威戎小學)學生數量達1356人,規模最小的小學(楊橋小學)學生數量僅為93人,兩者相差14.6倍。同時,學校撤并后各小學生師比也有較大差異,生師比最高的學校達20.8∶1,最低的學校僅為5.6∶1,兩者相差達3.7倍。與此相對應,撤點并校后各學校輻射的村莊數量和總人口也有較大差異,規模最大的學校輻射村莊數量高達15個,輻射鄉村人口數量達4377人,分別是規模最小學校的5倍和3.5倍。

表3 威戎鎮撤點并校后小學師生數量及輻射范圍

注:表中數據為2012年數據。

3.對學生學習和學校教學質量帶來嚴重影響。調查顯示,威戎鎮“撤點并校”給學生的學習和學校教學質量帶來了嚴重的影響。由于走讀學生在上學途中不得不花費大量的時間和精力,導致學生正常的休息和學習時間難以保證,給學生學習帶來嚴重的影響。同時,一些寄宿制學校因缺少專職管理人員,寄宿學生的管理服務主要由任課教師兼職完成,導致教師工作量大,嚴重影響學校的教學質量。此外,威戎鎮在撤點并校中也未能強化保留教學點的師資力量,多數教學點僅有1名教師,教學任務繁重,師資力量極為薄弱。

4.撤點并校給鄉村文化建設帶來諸多負面影響。對于鄉村地區特別是偏遠山區鄉村而言,鄉村學校不僅承載著教書育人的功能,更是鄉村文化的核心載體和文化高地,對維系鄉村社會文化情感、文化生態及鄉村社會的文化心理具有廣泛而深刻的影響。“撤點并校”的盲目推進,給西部鄉村文化的建設帶來了嚴重的影響,表現在鄉村文化載體缺失、村莊凝聚力弱化、傳統鄉村文化傳承受阻、鄉村文化生態退化和鄉村人文生活韻味缺乏等許多方面,最終導致村莊文化的凋零和鄉村教育生態的蛻化。特別是對于西部偏遠山區而言,撤點并校對鄉村文化建設的影響更為突出。

三、新型城鎮化背景下人口流動趨向與義務教育分布格局

(一)新型城鎮化背景下人口流動的基本趨向

教育布局與人口的空間分布密切相關,兩者互相依存、互為對方存在的前提[3]。教育布局調整既要重視一定區域人口發展變化的歷史,也要對區域未來人口數量和空間分布的變化趨勢進行分析預測。城鎮化作為我國社會經濟發展的一項重大戰略,對我國城鄉人口空間分布將產生廣泛和深刻的影響。新型城鎮化背景下,我國人口流動與空間分布將表現出以下基本趨向與特征。

1.人口多元流動格局逐步清晰,人口空間分布漸趨合理。改革開放以來,受經濟發展水平、就業需求和收入水平等因素的影響,我國農村剩余勞動力主要流向東部沿海地區及大城市,中西部地區中小城市和小城鎮發展缺乏產業支撐,人口集聚功能弱小。但應當看到,隨著我國城鎮化過程的不斷推進,我國城鎮化結構在不斷發生變化,城鎮中“鎮”的人口集聚功能逐漸增強。1990年以來全國三次人口普查數據顯示①,1990年至2010年,我國“鎮”人口占城鎮總人口的比重已由28.76%上升到39.74%,鎮人口規模已由2000年以前的4000~5000人增長到2000年之后的1.35萬人[4]。從國家宏觀戰略、方針政策和發展動態分析,我國對城鎮化戰略已做出重大調整,積極推進“大中小城市、小城鎮、新型農村社區互促共進和協調發展”的新型城鎮化,將是未來我國城鎮化的基本方針。李克強總理在2014年政府工作報告中進一步提出,要加大對中西部地區新型城鎮化的支持,增強中西部地區城市群和城鎮發展后勁,提高產業發展和集聚人口能力,引導約1億人在中西部地區就近城鎮化。隨著近年來我國產業結構升級、產業梯度轉移和中西部地區的發展,西部地區很多農民工已開始回鄉創業和回鄉就業,西部地區農村人口就近城鎮化趨勢日益顯著。在新的發展背景和多種因素的作用下,我國傳統的城鎮化路徑和模式將被打破,人口的流量和流向將發生顯著變化,人口向大中小城市、小城鎮、新型農村社區多元流動的格局和趨向日益明顯,人口空間分布漸趨合理。

2.小城鎮人口集聚功能逐漸增強。城鎮化程度與一定區域的自然條件和社會經濟發展水平密切相關。縱觀世界各國的城鎮化過程,由于發展基礎與條件的不同,不同國家和地區在城鎮化過程、模式、水平等方面均存在較大差異。我國西部地區地形復雜,自然條件較差。受地理環境的制約,西部地區社會經濟發展水平低,城鎮化程度嚴重滯后。目前,除河谷平原和重要交通干道沿線城鎮相對密集之外,西部多數地區城鎮稀疏,城市首位度較高,小城鎮數量少、規模小,功能不完善,城鎮體系結構和空間結構極不合理,城鎮化率總體上仍處在較低水平。《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》指出:要“增強中心城市的輻射帶動功能,加快發展中小城市,有重點地發展小城鎮”,“推動小城鎮發展與疏解大城市中心城區功能相結合、與服務“三農”相結合”,“根據城鎮常住人口增長趨勢和空間分布,統籌布局建設學校、醫療衛生機構等公共服務設施”。新型城鎮化戰略的制定和實施,將有力推動和引導鄉村人口向大中小城市和小城鎮合理流動,并對優化城鎮體系結構和空間結構產生重大影響。因此,積極探索符合西部地區實際的城鎮化多元模式,是推進西部地區城鎮化進程的必然選擇。而小城鎮的建設和發展,是西部地區城鎮化的重要方向。

3.社會主義新農村和新型農村社區建設將促進人口適度集聚。社會主義新農村建設和新型農村社區建設,是新世紀以來我國先后提出的以改善農村生產生活條件、促進農村社會經濟發展和推動城鄉協調發展為根本目標的重大發展戰略。我國新型城鎮化戰略明確提出:“要以中心村為核心,以新型農村社區建設為抓手,積極穩妥推進遷村并點,提高農村基礎設施和公共服務水平,逐步實現農村基礎設施城鎮化、生活服務社區化和生活方式市民化。”我國新型城鎮化規劃也提出:“要適應農村人口轉移和村莊變化的新形勢,科學編制縣域村鎮體系規劃和鎮、鄉、村莊規劃,按照發展中心村、保護特色村、整治空心村的要求,科學引導農村住宅和居民點建設,保護有歷史、藝術、科學價值的傳統村落、少數民族特色村寨和民居。”社會主義新農村建設和新型農村社區建設的逐步推進和實施,必將促進人口適度集聚,對優化人口空間分布,提高農村基礎設施和公共服務水平具有極為重要的現實意義。

4.戶籍制度改革的推進和社會保障水平的逐步提高,將有效促進城鄉人口合理流動。戶籍制度和社會保障制度作為國家重要的社會政治制度,對城鄉人口遷移具有重要的影響。2013年11月發布的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》指出,要“創新人口管理,加快戶籍制度改革,全面放開建制鎮和小城市落戶限制,有序放開中等城市落戶限制,合理確定大城市落戶條件,嚴格控制特大城市人口規模”。2014年7月頒發的《國務院關于進一步推進戶籍制度改革的意見》指出,要進一步調整戶口遷移政策,全面實施居住證制度,穩步推進義務教育、就業服務、基本養老、基本醫療衛生、住房保障等城鎮基本公共服務覆蓋全部常住人口。戶籍制度和社會保障制度改革,逐漸打破了計劃經濟體制時代城鄉“二元”戶籍制度,社會保障的覆蓋范圍和標準、水平有了顯著提高,將有效促進城鎮化背景下人口的流動和遷移,流動人口“人戶分離”的狀態也將得到有效改善。

(二)新型城鎮化背景下農村義務教育的空間分布格局

義務教育作為農村公共服務的重要內容之一,其布局與農村人口的空間分布密切相關。根據新型城鎮化背景下人口空間流動與分布的基本趨向和特征,未來西部山區農村義務教育布局將不斷優化并呈現出以下空間分布格局與特征:(1)中心村將成為農村完全小學布局的重點。隨著社會主義新農村建設和新型農村社區建設的不斷推進,中心村公共服務和基礎設施水平將得到顯著提高,吸引和集聚人口的能力顯著增強。中心村人口規模的擴大和教育需求的增加,將為農村小學選點布局提供現實依據。(2)偏遠山區村小(教學點)仍將長期存在。一方面,受社會、經濟、文化等多種因素的影響,農村人口的空間集聚和村莊的消失是一個漸進的甚至是漫長的過程。因此,在城鎮化推進的過程中,無論是基于社會經濟的客觀演變規律,還是基于教育公平的考量,西部偏遠山區村小(教學點)仍將保留較長時間。另一方面,歐美國家的教學實踐證明,小規模學校和小額班級有利于因材施教和教育質量的提高,因而應當重視小規模學校的建設。(3)鄉鎮政府駐地仍將保持初級中學布局的核心區位并成為鄉鎮教育文化的中心。隨著新型城鎮化的不斷推進,鄉鎮政府駐地的基礎設施和公共服務水平將得到較大提升,駐地中小學校的師資力量和教育教學條件將得到進一步改善,并逐漸發展成為鄉鎮教育文化中心。個別人口規模較大、區位和交通條件良好的中心村,也為鄉鎮初級中學布局建設提供了可能。

四、新型城鎮化背景下優化農村義務教育布局的基本對策

新型城鎮化背景下,必須以戰略眼光去定位和規劃農村教育,以統籌協調的思路去發展農村教育。在布局調整中要堅持公平優先、城鄉統籌、均衡發展、經濟和社會效益并重、與人口空間轉移相協調等基本原則。其基本對策主要包括以下幾個方面。

(一)科學制定農村義務教育發展與布局規劃

受城鄉二元結構和體制的嚴重影響,我國政府管理部門長期以來將規劃和建設的重點聚集在城市,廣大農村地區的建設和發展長期缺乏規劃的指導,不僅導致村莊建設無序、布局散亂、基礎設施和公共服務落后,而且造成農村經濟發展缺乏活力,社會發展和生態環境等問題日益突出。近十余年來我國農村盲目的“撤點并校”運動及其由此帶來的許多突出問題,也是農村義務教育發展規劃缺失的具體表現和反映。因此,新型城鎮化背景下西部農村義務教育布局的調整和優化,必須充分考慮西部農村特別是西部偏遠山區地理環境和社會經濟發展的特殊性,在廣泛深入調研和科學分析論證的基礎上制定出科學合理和切實可行的農村義務教育布局規劃,以規劃引領、指導和規范農村義務教育發展和布局。特別是在縣域和鄉鎮國民經濟和社會發展規劃、城鎮體系規劃、城鎮規劃、新農村建設規劃等相關規劃中,應將義務教育發展和布局作為重要內容納入規劃的內容體系,并與農村社會經濟發展、基礎設施與公共服務等建設內容配套銜接、統籌協調、綜合規劃,從而提高規劃的綜合性、科學性和可操作性,真正發揮規劃對農村義務教育發展布局的指導作用。

(二)加大政府對農村義務教育發展的投入

農村義務教育的發展需要以可靠的財政投入為保障。2001年之前,我國農村中小學的教育投入主要來源于鄉鎮教育費附加、教育集資和縣鄉一級財政撥款三個部分。但在我國農村特別是西部農村地區,由于縣鄉對農村義務教育的財政撥款數量極少,農村義務教育的發展主要依賴于向農民征收的教育費附加和教育集資。2001年,隨著我國稅費改革工作的啟動,農業附加稅和教育集資被廢除,縣鄉財政收入大幅度減少。與此同時,我國建立了“由地方政府負責,分級管理,以縣為主”的義務教育財政體制。在此背景下,地方政府為了減輕財政壓力,開始大規模推進“撤點并校”。不難看出,義務教育經費投入的嚴重不足,是“撤點并校”最深層次的問題和最根本的原因。因此,應對我國目前實行的義務教育財政體制進行改革和調整,通過加大教育財政支出,從根本上解決我國農村義務教育投入不足的問題。首先,政府是農村義務教育發展的主要支持者,應通過法律法規建立起以政府為主的教育投入體制,進一步明確各級政府在農村義務教育發展中所承擔的財政責任,切實保障農村義務教育發展所需的財政投入;其次,應根據我國經濟發展水平的區域差異,加大中央政府對西部農村特別是西部偏遠山區義務教育發展的財政轉移支付力度;再次,各級地方政府應摒棄經濟視域下“效率優先,兼顧公平”的教育發展理念,樹立教育視野下的“公平優先,兼顧效率”教育執政理念,徹底改變城鄉義務教育投入的巨大差異,堅決改變小規模學校是低水平學校的陳舊觀念,以城鄉統籌的視野和堅實可靠的財政投入,保障城鄉義務教育均衡健康發展。

(三)加強農村學校教師隊伍建設

教師隊伍是農村義務教育發展的前提和保障。在我國西部地區特別是西部偏遠山區,由于社會經濟落后,條件艱苦,福利待遇低,農村小學和教學點師資力量極為薄弱。因此,西部各級政府應研究制定相關的政策措施,切實加強和穩定農村教師隊伍。首先,要通過設立專項津貼,提高偏遠山區小學和教學點的教師待遇和社會保障水平。對在偏遠艱苦地區工作的教師,在工資晉升、職稱評定等方面進行傾斜照顧。其次,要建立教師交流輪崗和考評機制,推動城鄉師資力量均衡化。在縣域和鄉(鎮)域范圍內,根據學校的基礎條件、學校所在地的自然和社會經濟條件,將義務教育學校劃分為若干類型區,實行教師在不同類型區之間交流輪崗并將其作為教師考核、職稱評聘的重要依據。通過建立和不斷完善教師交流輪崗及考評制度,推動城鄉師資流動常態化、規范化。再次,要根據西部偏遠山區師資力量薄弱的現狀,重視和加強教師在課程標準、教學技能、教育信息化等方面的培訓,不斷提高西部偏遠山區農村教師的教學能力和水平。需要特別指出的是,在我國農村特別是西部偏遠山區義務教育的發展歷程中,民辦教師作為鄉村教育的忠實守望者,曾為偏遠山區義務教育的發展做出了重要貢獻。未來偏遠山區義務教育的發展,也很難完全脫離民辦教師的支持。因此,各級政府和全社會應對民辦教師給予應有的關懷,除了提供培訓機會之外,更應提高其工資待遇和社會保障水平。

(四)完善義務教育決策機制

義務教育改革和布局調整與學生的健康成長和廣大人民群眾的利益密切相關,事關我國教育事業的健康發展。因此,應從合理性與合法性的高度,嚴格規范義務教育改革決策行為。首先,教育行政管理部門要牢固樹立保障受教育者權益的基本理念,通過廣泛深入的調查研究,充分掌握農村自然條件、社會經濟和義務教育發展的現狀、需求及其特殊性,在此基礎上制定農村義務教育改革和布局調整的初步方案。其次,要充分保障社會公眾特別是基層群眾在農村義務教育改革和布局調整中的參與權與話語權,廣泛聽取社會公眾對農村義務教育布局調整的意見和建議。再次,農村教師是義務教育改革發展的重要利益相關者,應在義務教育改革和布局調整中切實保障教師權益,認真聽取一線教師的建議和訴求,提高改革調整方案的科學性與可行性。最后,要通過建立健全相關法律制度,規范義務教育改革調整的流程和決策行為,從而為義務教育改革決策行為的合理性與合法性提供法律制度保障。

注釋:

①1990年、2000年和2010年的人口數據分別為第四次、第五次和第六次人口普查數據。

[1]21世紀教育研究院發布《農村教育布局調整十年評價報告》[N].社會科學報,2012-11-19.

[2] 胡榮.“撤點并校”:十年歷程是與非[J].生活教育,2013(1).

[3] 凡勇昆,鄔志輝.論我國農村人口發展趨勢與農村教育布局調整[J].教育與經濟,2012(4).

[4] 王紅霞.城鎮化的結構變遷與新型城鎮化的趨勢[J].甘肅社會科學,2014(3).

(責任編輯:袁海軍)

Compulsory Education Distribution Situation and Adjustment Measures on Western Remote Mountainous Areas under the Background of the New-typed Urbanization in China——Take Weirong Town in Jingning County of Gansu Province as an Example

JIAO Wei1,JIAO Lingling2

(1SchoolofEducation,LanzhouUniversity,Lanzhou,Gansu730000,China;2ZhixingCollegeofNorthwestNormalUniversity,Lanzhou,Gansu730070,China)

Taking Weirong town in Jingning county of Gansu province as an example, this paper generally analyzes the influence and serious problems on compulsory education caused by “Rural School Closure and Consolidations” for the remote mountainous areas of the western of China,discusses the basic trends of the rural population flow and the spatial distribution pattern of the compulsory education under the background of new-typed urbanization, on this basis of which the author puts forward strategies of optimizing the distribution of rural compulsory education under the background of new-typed urbanization.

new-typed urbanization; western remote mountainous area; compulsory education; distribution adjustment

2016-05-04

教育部人文社會科學研究基金項目“新型城鎮化背景下西部偏遠山區義務教育布局調整研究”(項目編號:13YJC880032)。

焦煒(1974-),女,甘肅秦安人,教育學博士,蘭州大學教育學院副教授;研究方向:課程與教學論、高等教育學。焦玲玲(1988-),女,甘肅秦安人,教育學碩士,西北師范大學知行學院外語系助教;研究方向:英語課程與教學論、農村教育。

G512.3

A

1005-5843(2016)10-0020-07